Лила Азам Зангане

Волшебник. Набоков и счастье

Посвящается трем женщинам, которые дали начало моей истории, – моей бабушке Захре Носратян, которая всегда что-то искала, моей маме Нилу Гходси Азам Зангане, которая ткала мечту, Николь Араги, которая одолжила мне свои краски.

…Сейчас я верю восхитительным обещаниям еще не застывшего, еще вращающегося стиха, лицо мокро от слез, душа разрывается от счастья, и я знаю, что это счастье – лучшее, что есть на земле.

Предисловие

Зачем читать эту (или какую-либо другую) книгу?

Книги и чтение всегда меня пугали. И тем не менее я собираюсь рассказать историю о нескольких книгах, которые изменили мою судьбу. Приключения, пережитые благодаря им, были полностью выдуманными – по крайней мере, поначалу. Ради них не пришлось отправляться ни в дебри Амазонки, к оторванным от цивилизованного мира племенам индейцев, ни к древним московитам. Такие путешествия не вызывают ни боли в ногах, ни несварения в желудке.

Я осталась там, где и была. Восточное побережье Северной Америки, поздний вечер, я удобно устроилась на мягком диване под лампой с широким абажуром. Еще только начиналась весна, было холодно и пасмурно. Ночь прокрадывалась в гостиную. Я настроилась внимательно вчитываться в выбранный текст, как вдруг… Как вдруг возникли первые сложности. Мне ужасно захотелось спать. Бороться с этим желанием непросто, и лично я предпочитаю сразу сдаться – чем раньше, тем лучше.

первой строчки, а потом неохотно направляюсь назад к дивану. На этот раз мне кажется, что лучше читать сидя, а не лежа. И тут он появился – священный страх. Буквы выстроились плотными угрожающими рядами. Несколько раньше я посмотрела, сколько там страниц, в этой книге, и вердикт оказался недвусмысленным: пятьсот восемьдесят девять. Ужас!

Мне вспомнилось изречение Гоббса – хотя, вообще-то, у меня нет привычки цитировать что-то самой себе: «Если бы я прочитал все, что прочитали другие, я был бы таким же невеждой, как эти другие». Увы, Гоббс убедил меня очень ненадолго.

Повертев книгу под названием «Ада» так и этак, я стала пробираться сквозь странные предложения, напечатанные на первой странице. Буквы кое-как соединились в слова, забрезжило нечто похожее на смысл, но тут же возникло другое затруднение: абзац в целом был совершенно нечитабельным. «Долли, единственное их дитя, родилась в Бра, а в 1840 году, в нежной и своевольной пятнадцатилетней поре, вышла за генерала Ивана Дурманова, коменданта Юконской фортеции, мирного сельского барина, владетеля угодий в провинции Северныя Территорiи (иначе Severn Tories), в этом мозаичном протекторате (и поныне любовно именуемом „русской“ Эстотией), гранобластически и органически сопряженном с „русской“ же Канадией, „французская“ Эстотия тож, где под сенью наших звезд и полос утешаются умеренным климатом не одни лишь французские, но также баварские и македонские поселяне» [1] . Боже правый! Что за жуткий лабиринт! Я захлопнула книгу. Однако через несколько секунд укол совести за совершенную интеллектуальную провинность заставил меня открыть ее снова.

И тут какие-то странные детали и подробности принялись наперебой заманивать меня, побуждая двигаться дальше… То ночные фиалки в фамильных сосновых лесах, то солнечные пятна и расправленные крылья, скользящие в глубине летнего неба, то блистающее утро дождливого зеленого дня. Я продолжала читать, стараясь представлять описываемое автором, задерживаясь на нюансах, если не на виражах развертывающейся передо мной, словно водоворот, истории. Стараясь сохранять спокойствие, я двигалась дальше. Как говорят литераторы, когда читаешь книгу, обязательно надо дойти до магической сотой страницы – и тогда сумеешь проникнуть в мир романа. И я пробиралась сквозь страницы, добросовестно вчитываясь в каждое слово, хотя меня и беспокоила мысль о том, сколько еще предстоит осилить (просто одержимость). Тут я должна признаться, и вы об этом уже догадываетесь: я не из тех читателей, которые проглатывают книги одну за другой. Я впадаю в панику от процесса поглощения предложения за предложением, и я часто обнаруживаю, что перечитываю каждую строчку по нескольку раз, прежде чем переворачиваю страницу или просто следую дальше.

Любой психиатр, давая вам рекомендации, как сохранить психическое здоровье, скажет, что такое пристальное и усердное чтение, несомненно, нечто излишнее и бессмысленное. Да зачем это нужно? Вот и Эмерсон – а он был самым неутомимым читателем из всех когда-либо живших на земле – наверняка бы счел столь разборчивого читателя полным дураком. «Мы слишком вежливы с книгами, – сказал он как-то раз своему ученику. – Чтобы отыскать несколько золотых изречений, мы будем без конца переворачивать страницы и прочтем том в четыреста или пятьсот страниц». Почему бы тогда не проявить обычную невежливость и по отношению к этому писателю – Владимиру Набокову, автору романов «Лолита», «Ада, или Радости страсти» и мемуаров «Память, говори»? И если уж на то пошло, а почему я вообще должна читать эту или какую-либо другую книгу? Зачем заставлять себя бороться с чувством страха перед бесчисленными непрочитанными страницами, эскадронами слов, которые в конце концов все равно победят нас, торопящихся их прочесть?

пробираться туда, где не ступала нога человека, отмечая свой путь на мудреной карте, полной темных мест и невиданной флоры и фауны. Но для сильных духом – тех, кто с неослабевающим любопытством продолжает упорно двигаться вперед, – будет то и дело открываться великолепная перспектива: залитые солнцем ландшафты или блистающие моря, скрывающие своих необыкновенных обитателей.

Чтобы начать путешествие, нужно прежде предугадать, какую именно книгу мы действительно должны или хотим прочесть. В моем случае большую роль сыграла интуиция, а также судьба (о семейной истории я расскажу чуть позже). У Набокова я ожидала найти волшебников и демонов. Жуткую магию. Нечто сказочное, «благородных переливчатых созданий со сквозистыми когтями и мощно бьющими крыльями». Но потом последовало нечто подобное влюбленности – навязчивое ощущение сходства двух несхожих людей.

Так бывает, когда учишь новый язык: все его тонкости кажутся как бы нарочно придуманными уловками. Читая, человек видит сияющую арку радуги и на какое-то мгновение замирает, наслаждаясь ее светом, длительностью явления. Так проникают в самую потаенную суть вещей, в их невидимую структуру: ее можно разом выявить с помощью слов, дрожания звуков, резонирующих с тоном самых простых или самых ужасных вещей. Вас преследует чей-то тихий голос, говорящий самое главное.

Ощутить все это – наш единственный шанс стать тем, кого Набоков называет «соучаствующим и созидающим читателем», то есть в какой-то мере двойником писателя, наблюдателем, способным замечать мельчайшие подробности бытия. В качестве таких читателей мы все «в известном смысле… низвергаемся к смерти – с чердака рождения и до плиток погоста – и вместе с бессмертной Алисой в Стране Чудес дивимся узорам на проносящейся мимо стене. Эта способность удивляться мелочам – несмотря на грозящую гибель – эти закоулки души, эти примечания в фолианте жизни – высшие формы сознания». Романист – бессмертная Алиса в реальном мире. Его способность восторгаться и возвращаться, играть со временем, воспринимая одномоментно прошлое, настоящее и будущее, уничтожает само понятие о нем. В качестве читателей мы можем поучаствовать в сотворении этого чуда – того, что отрицает унылый здравый смысл и что тихо посмеивается над копеечной логикой линейного времени. Детская способность удивляться пустякам, не замечать серьезного и испытывать радость, «вставая на сторону иррационального, нелогичного, необъяснимого», то есть самого прекрасного.

Чтобы достичь этого, мы можем попробовать для начала представить себе роман во всех его подробностях и внимательно изучить эту чудесную оптическую игрушку, с помощью которой открываются образы внутри образов. Ибо утрата любого образа есть утрата возможности быть счастливым. Когда мы перелистываем страницы, мы, возможно, ищем и иное – наш собственный, нами придуманный и только нам принадлежащий мир, он одновременно и присутствует и отсутствует в том романе, который мы держим в руках. А потом (и только потом) цвета и очертания окруживших нас новых предметов сольются с реальностью, лишившейся «кавычек, бывших ей вместо когтей». Приключение закончится, читатель совершит свой подвиг воображения.

– и Набоков в особенности – оказалась для меня не учебником, как стать счастливым, а самим переживанием счастья. В. Н., с его лингвистической гениальностью и трехъязычной грациозностью, пробуждает это чувство больше, чем какой-либо другой писатель из числа мне известных.

– он великий писатель счастья. И под счастьем я имею в виду не чувство притупляющего разум благополучия и довольства собой (разве не одни только коровы довольны жизнью в этом смысле). Счастье по Набокову – это уникальный способ видеть, восхищаться и понимать. Другими словами, улавливать (как ловят сачком бабочек) летящие к нам частицы света. Отсюда его понимание искусства как любопытства и восторга. Это искусство, которое ведет нас к полной ясности сознания. Даже в темноте и смерти, говорит нам Набоков, вещи дрожат искрящейся красотой. Свет можно найти повсюду. Смысл заключается не в том, чтобы лишь блаженно умиляться. Смысл в том, чтобы улавливать свет сквозь призму языка и самого утонченного знания. Такое знание в n-й степени содержит в себе «совершенное счастье». Только вооруженные им, мы можем претворить то, что кажется частью повседневности, быта, в неповторимые сюрпризы, вещи, изготовленные с небывалым умом и невероятным мастерством. К счастью, в набоковском пейзаже многое на первый взгляд неразличимо, и читателю приходится постоянно вглядываться в него, как в окуляр микроскопа.

Наверное, надо добавить, что быть великим писателем счастья не значит рассказывать счастливые истории, где действуют картонные герои. Та глубокая радость, которую принесли мне «Лолита» и «Ада», имела своим источником самые разные вещи. Она была связана прежде всего с опытом существования на краю, испытания пределов (почти в математическом смысле – как открытости бесконечности), и он, в свою очередь, исполнен исключительной поэзии. Эта поэзия есть не что иное, как то, что Набоков называл на своем родном языке словом «блаженство». Но тут, как всегда у В. Н., скрывается парадокс: блаженство – не род экстаза. На набоковских страницах экстаз скрыт в необычайных рассказах о неистовом желании, ведущем к поступкам почти глупым, совершаемым без мысли о последствиях. Таким образом, блаженство не лишено эгоизма и жестокости. Иногда блаженство даже оказывается «как бы за пределом счастья», в области неземного опьянения, и тогда сказанные слова будто принадлежат какой-то иной, нечеловеческой чувствительности. Слова соединяются с таким ошеломляющим артистизмом, с такой страстью, что думаешь: это сказано на каком-то незнакомом языке.

Когда я начала обдумывать эту книгу, мне казалось, что надо писать о счастье. Как читатель, я предполагала прилежно изучать, обдумывать, сочинять. Но едва я приступила к написанию, мельчайшие детали набоковской вселенной стали притягиваться словно магнитом к эпизодам моей собственной жизни – истинной или, может быть, воображаемой. То, что мне прежде никогда не удавалось объяснить, или то, чего я совсем не замечала, вдруг само вышло на поверхность.

Я старалась подбирать правильные слова и играть с ними, пока их мелодия не совпадет полностью с тем образом, который я себе представляла. И по мере того как я продвигалась вперед, что-то менялось в моем взгляде на мир и в моих способностях рассказчика. Реальное, биографическое «я» – тот, кто пишет здесь и сейчас, – постепенно растворялось, уступая место куда более нереальному «я», которое смотрит и фантазирует сквозь набоковскую оптику. Единство шрифта, формы, нарративных линий сменилось новой, извилистой логикой. Подлинная история экстатичного писателя смешалась с историей зеркально симметричных ему фантазий помешанного читателя. Вспышки набоковских воспоминаний получили новую, свежую окраску; фрагменты его историй вызвали в памяти другие, нерассказанные истории; фразы влекли за собой дальние прерывистые отклики, подобные эхо. Снова и снова я вспоминала короткий рассказ, который В. Н. опубликовал в свой берлинский период. Там говорилось о молодом русском поэте: хоть он и знает, что его юношеские стихотворения банальны, тем не менее испытывает неимоверное счастье от робких всполохов процесса творчества.

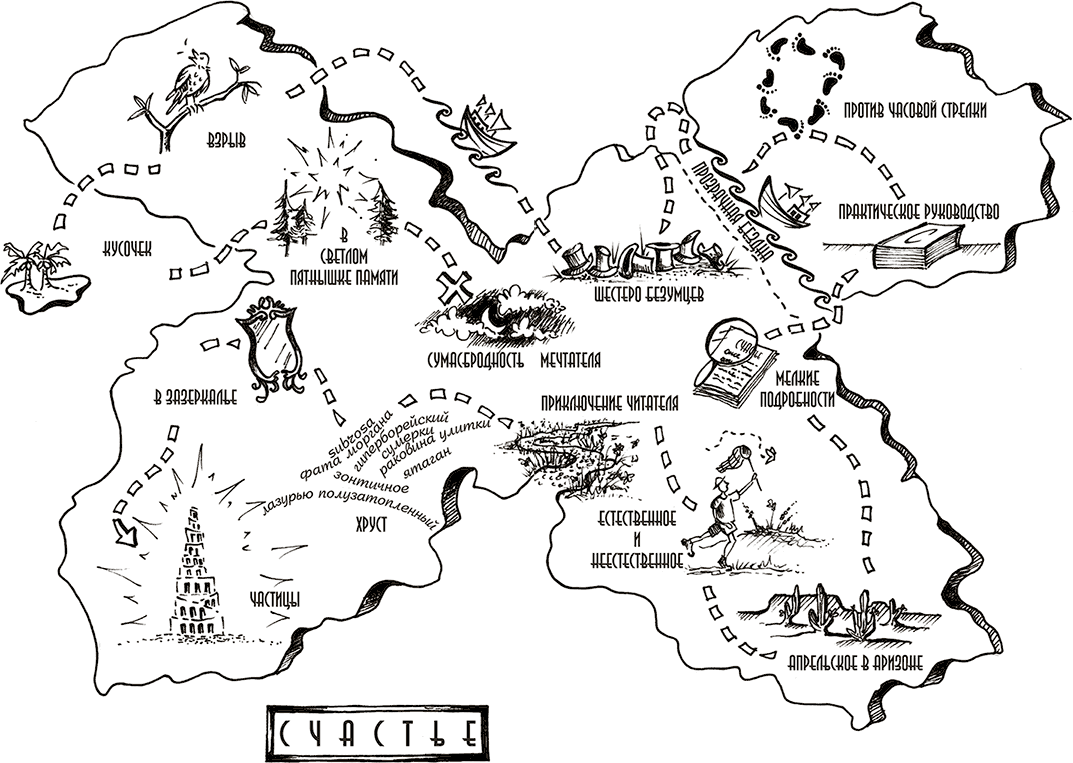

«Волшебник» – это отчет о приключении. Каждая глава, как видно из содержания и предваряющей текст карты, представляет какую-то одну грань счастья. Книга предлагает пятнадцать напоминающих «Алису в Стране Чудес» вариаций, прогулок по тропинкам, у которых иногда сходятся концы и начала, а продвижение вперед оказывается всего лишь отражением в зеркале.

Комментарии

Эпиграф

«…Сейчас я верю восхитительным обещаниям еще не застывшего, еще вращающегося стиха, лицо мокро от слез, душа разрывается от счастья, и я знаю, что это счастье – лучшее, что есть на земле». – Тяжелый дым [ССРП. Т. 4. С. 557].

Предисловие

«Если бы я прочитал все, что прочитали другие, я был бы таким же невеждой, как эти другие». – Richardson, Robert D. First We Read, Then We Write: Emerson on the Creative Process. University of Iowa Press. P. 7.

«Долли, единственное их дитя, родилась в Бра, а в 1840 году, в нежной и своевольной пятнадцатилетней поре, вышла за генерала Ивана Дурманова, коменданта Юконской фортеции, мирного сельского барина, владетеля угодий в провинции Северныя Территорiи (иначе Severn Tories), в этом мозаичном протекторате (и поныне любовно именуемом „русской“ Эстотией), гранобластически и органически сопряженном с „русской“ же Канадией, „французская“ Эстотия тож, где под сенью наших звезд и полос утешаются умеренным климатом не одни лишь французские, но также баварские и македонские поселяне». – Ада [ССАП. Т. 4. С. 13].

«Мы слишком вежливы с книгами. Чтобы отыскать несколько золотых изречений, мы будем без конца переворачивать страницы и прочтем том в четыреста или пятьсот страниц». – Richardson, Robert D. First We Read, Then We Write: Emerson on the Creative Process. University of Iowa Press. P. 11.

…«благородных переливчатых созданий со сквозистыми когтями и мощно бьющими крыльями». – Ада [ССАП. Т. 4. С. 30].

…«соучаствующим и созидающим читателем»… – [ЛЗЛ. С. 25].

…«в известном смысле… низвергаемся к смерти – с чердака рождения и до плиток погоста – и вместе с бессмертной Алисой в Стране Чудес дивимся узорам на проносящейся мимо стене. Эта способность удивляться мелочам – несмотря на грозящую гибель – эти закоулки души, эти примечания в фолианте жизни – высшие формы сознания». – [ЛЗЛ. С. 468].

…«вставая на сторону иррационального, нелогичного, необъяснимого»… – [Там же. С. 472].

…«кавычек, бывших ей вместо когтей». – Ада [ССАП. Т. 4. С. 212].

…«совершенное счастье». – Под знаком незаконнорожденных [ССАП. Т. 1. С. 250].

…«как бы за пределом счастья»… – Лолита [ССАП. Т. 2. С. 206].

«Я, Владимир Набоков, приветствую тебя, жизнь!» [I, Vladimir Nabokov, salute you, life!] – Ада [Ср. в переводе С. Ильина: «…приветствую вас: жизнь, Ада Вин…» – ССАП. Т. 4. С. 542].

Сноски

приводятся по этому изданию в переводах С. Б. Ильина (кроме «Лолиты», переведенной самим Набоковым, а также специально оговоренных случаев). Здесь и далее постраничные примечания сделаны переводчиком.