XXXIII

Поиски реальной женщины, к чьей ножке подошел бы этот хрустальный башмачок — строфа XXXIII, — заставили не одного пушкиниста проявить максимум изобретательности либо же обнаружить свою наивность. Достаточно пылкую поддержку имеют по меньшей мере четыре «прототипа»{20}. Рассмотрим сначала наиболее правдоподобную кандидатку — Марию Раевскую.

На последней неделе мая 1820 г. осуществился заманчивый план, составленный не менее чем месяцем прежде. Генерал Николай Раевский, герой наполеоновских кампаний, ехал с одним из двух своих сыновей и двумя из четырех дочерей из Киева в Пятигорск (Северный Кавказ); по пути, в Екатеринославе (ныне Днепропетровск), к ним присоединился Пушкин, двумя неделями раньше высланный из Петербурга под опеку другого благоволившего к нему генерала, Ивана Инзова. Компанию Раевских составляли: сын Николай, близкий друг Пушкина; девочки Мария, тринадцати с половиной, и София, двенадцати лет; русская нянька, английская гувернантка (miss Matten), компаньонка-татарка (dame de compagnie, они собирались приехать в Гурзуф (Южный Крым) к г-же Раевской с двумя старшими дочерьми (Екатериной и Еленой).

Уже первый отрезок пути от Екатеринослава до Таганрога легко излечил поэта от приставшей к нему на Днепре лихорадки. Однажды утром, 30 мая, между Самбеком и Таганрогом, пять пассажирок одной из двух огромных карет-дормезов — а именно, обе девочки, старуха-нянька и гувернантка с компаньонкой — увидели мелькнувшие по правую сторону барашки морских волн и высыпали на берег полюбоваться прибоем. Молодой Пушкин тихонько вышел из коляски, ехавшей третьей.

Лет двадцать спустя в своих до странности банальных и наивных мемуарах («Mémoires de la Princesse Marie Volkonsky», «préface et appendices par l'éditeur Michel Wolkonsky»[227], СПб., 1904) бывшая Мария Раевская так описывает (с. 19) эту сцену:

«Ne me doutant pas que le poète nous suivait, je m'amusais à courir après la vague et à la fuir quand elle venait sur moi; elle finit par me baigner les pieds… Pouchkine trouva ce tableau si gracieux qu'il en fit de charmants vers[228] poétisant un jeu d'enfant; je n'avais que quinze ans alors…»[229]

Последнее утверждение, разумеется, неверно; Марии Раевской было тогда лишь тринадцать с половиной; она родилась 25 декабря 1806 г. по ст. ст. (см.: А. Веневитинов, «Русская старина», 1875, XII, с. 822) и умерла 10 августа (ст. ст.?) 1863 г.{21} («agée de 56 ans»[230]; см. предисловие M. Волконского к «Mémoires», с. X).

После лета на Кавказских водах, где Пушкин подпал под обаяние циничного Александра Раевского, наши путешественники, за исключением Александра, отправились в Крым и на рассвете 19 августа 1820 г. прибыли в Гурзуф. На протяжении следующих четырех лет Пушкин несколько раз встречал Марию Раевскую. Разумеется, комментатор не имеет права упускать из виду пушкинские рисунки на полях рукописей; так, в черновом наброске строфы IХа гл. 2, против стихов 6—14, где сказано, что Ленский «Не славил сети сладострастья / Постыдной негою дыша / Как тот чья жадная душа /…/ Преследует… / Картины прежних наслаждений / И свету в песнях роковых / Безумно отражает их», Пушкин в конце октября или начале ноября 1823 г. в Одессе нарисовал пером профиль женщины в чепце, в которой легко узнать Марию Раевскую (уже почти семнадцатилетнюю); а над ним изобразил самого себя, в то время коротко остриженного[231]. Если строфа XXXIII гл. 1 в конечном итоге относится именно к этим ласкаемым волной ножкам, то воспоминание поэта действительно «дышит негой» и разглашает тайну «прежних наслаждений» (рисунки, изображающие Марию Раевскую, находим в тетради 2369, л. 26 об., 27 об., 28 и 30 об.; см. мои коммент. к гл. 2, IХа).

Она вышла замуж восемнадцати лет (в январе 1825 г.). Ее муж, князь Сергей Волконский, видный декабрист, состоявший в Южном обществе, был арестован после разгрома петербургского восстания 14 декабря 1825 г. Юная жена героически последовала за ним в дальнюю сибирскую ссылку, где — о проза жизни! — полюбила другого, тоже декабриста. Героический отрезок ее жизненного пути воспет Некрасовым в длинной и нудной, недостойной его истинного гения и, увы, бездарной поэме «Русские женщины» (1873; в рукописи озаглавлена «Декабристки»), любимом произведении тех читателей, для кого социальность замысла важнее художественности результата. Мне же нравятся в ней всего две строчки из второй, более музыкальной части, из того пассажа, где говорится о занятиях декабристов:

После ноября 1823 г. Пушкин встретился с Марией Раевской лишь 26 декабря 1826 г. в Москве (в доме ее невестки княгини Зинаиды Волконской), накануне отъезда к мужу в Сибирь, в Нерчинск, на Благодатский рудник, за четыре тысячи миль от Москвы. 27 октября 1828 г. в Малинниках Тверской губернии Пушкин написал знаменитое посвящение к своей поэме «Полтава» (шестнадцать стихов, четырехстопный ямб, рифма abab), которое, как считается, адресовано Марии Волконской:

В черновой и в беловой рукописях над посвящением стоит, по-английски: «I love this sweet name»[232] (героиню «Полтавы» зовут Мария). Очень хотелось бы собственными глазами увидеть этот набросок (тетрадь 2371, л. 70), где, по словам Бонди (Акад. 1948, т. V, с. 324), отвергнутый вариант стиха 13 выглядит так.

Вот то единственное, на чем основывается предположение, что «Полтава» посвящена Марии Волконской. От читателя не уйдет любопытное сходство между стихами 11–16 посвящения к «Полтаве» и стихами 9—14 строфы XXXVI гл. 7 ЕО (сочиненными на год раньше), где наш поэт, знаменуя окончание своей деревенской ссылки, обращается к Москве — вдовствующей императрице русских городов.

Вторая кандидатка на роль вдохновительницы строфы XXXIII гл. 1 — старшая сестра Марии Раевской, двадцатидвухлетняя Екатерина (в 1821 г. вышедшая замуж за Михаила Орлова, одного из рядовых декабристов). Пока остальные путешествовали, она с матерью и сестрой Еленой снимали виллу неподалеку от Гурзуфа — татарской деревни на прекрасном южном берегу Крыма, с его романтическими скалами и дернистыми террасами, темнеющими кипарисами и бледными минаретами, живописными хижинами и соснами на кручах, с нависающим надо всем этим изрезанным выступом высокого плато, который с моря кажется горной грядой, но стоит приблизиться, как он превращается лишь в мягко поднимающуюся к северу муравчатую равнину Здесь, в Гурзуфе, куда он вместе с двумя Николаями Раевскими, старшим и младшим, и двумя девочками — Марией и Софией — приплыл на бриге из Феодосии 19 августа 1820 г., Пушкин и познакомился с Екатериной Раевской. Подробнее об этом путешествии см. мой коммент. к строфе XVI «Путешествия Онегина», в которой Пушкин десять лет спустя посвятит несколько весьма заурядных строчек воспоминанию о некой любви с первого взгляда:

Это была божественно красивая, гордая молодая женщина — такой ее и вспомнит Пушкин в XVII строфе «Путешествия Онегина», среди прибрежных волн, скал и романтических идеалов. Вероятно, именно ей посвящена элегия «Редеет облаков летучая гряда…» (1820, александрийский стих, парная рифма), в которой юная дева, красотой равная Венере, пытается на сумеречном небе различить планету Венеру (что, как отмечает Н. Кузнецов в «Мироведении» [1923], с. 88–89, для того времени и места — август 1820 г., Крым — невозможно) и называет ее своим собственным именем, комично перепутав, похоже, katharos и Kypris, Kitti R. и Kythereia (Екатерина была немного синим чулком){22}.

Погостив три недели в Гурзуфе, Пушкин, возможно, слышал от Катерины («К**» — см. его приложение к «Бахчисарайскому фонтану», 1822) татарскую легенду о фонтане Бахчисарайского дворца, где он позже, примерно 5 сентября 1820 г., побывал с Николаем Раевским по пути на север, другой вопрос, приходилось ли черноморским волнам хоть раз целовать ее ножки.

Здесь (прежде чем распрощаться с сестрами Раевскими и представить третью кандидатку, Елизавету Воронцову) необходимо остановиться на истории создания строфы XXXIII гл. 1.

В числе отдельных любопытных фрагментов, написанных нашим поэтом в Кишиневе не позднее 1822 г., по меньшей мере за год до начала ЕО, есть несколько стихов, которые он, примерно 10 июня 1824 г., в Одессе, использовал в строфе XXXIII гл. 1. Фрагменты эти содержатся в тетради 2366, хранящейся (или, во всяком случае, хранившейся в 1937 г) в Москве, в Ленинской библиотеке{23}. Они описаны у В. Якушкина[233], М. Цявловского[234] и Г. Винокура[235]. Согласно Якушкину, тетрадь состоит из 43 пронумерованных от руки листов, причем большое их количество было вырвано еще до нумерации. Согласно Цявловскому, вырвано также несколько листов после 13-го.

«Таврида», из которого несколько фрагментов общим объемом около ста строк (четырехстопный ямб со свободной схемой рифмовки) известны Томашевскому (см. легкодоступное, полное, однако ненаучное издание сочинений Пушкина, 1949 г., т. 2, с. 106). Его заглавие, время сочинения (1822) и эпиграф («Gieb meine Jugend mir zurück»[236] из пролога к «Фаусту»; «Vorspiel auf dem Theater»[237], последняя строка девятой реплики [ок. 1790], — фраза, часто встречающаяся в альбомах, коллекциях цитат и записных книжках пушкинской поры) каллиграфически выведены на л. 13, вероятно при подготовке или в предвкушении не состоявшейся в итоге беловой копии.

На л. 13 об. находим не очень разборчивый и незавершенный прозаический фрагмент: «Страсти мои утихают, тишина царствует в душе моей — ненависть, раскаяние [или „отчаяние“] все исчезает — любовь одушевл…» Похоже, он намечает тему отрывка «Тавриды», представленного в черновом наброске на обеих сторонах л. 16:

Произвольная схема рифмовки такова: ababeccedidi ababa.

Там же, на л. 13, находим странную россыпь дат (набросанных Пушкиным, вероятно, после того, как он решил отложить работу над беловой рукописью «Тавриды»:

Первые семь цифр означают, вероятно, годы учебы поэта в Царском Селе, 1811–1817, а остальные четыре — разгульные годы в Петербурге (зима 1817–1818 сосчитана отдельно?)

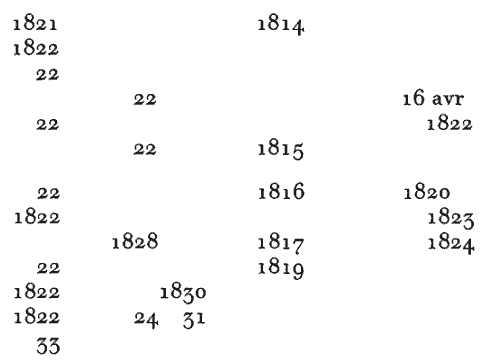

Затем на этой же странице идут четыре неравномерные колонки дат, охватывающие девятнадцать лет, из которых по меньшей мере девять были в то время еще впереди:

Предсказатели утверждают, что дату своей будущей смерти человек невольно пишет чуть иначе, чем любую другую, прошедшую или будущую. Возможно, выписывая дату, 16 апреля 1822 г., Пушкин, страдавший почти болезненным интересом к пророчествам, пытался определить, не отличается ли «22» от остальных появляющихся из-под его пера дат. Думаю, что «16 avr[il] 1822» можно считать датой написания приводимого ниже фрагмента «Тавриды». Был ли это канун дуэли Пушкина с Зубовым{24}? (См. коммент. к строфам XXIX–XXX гл. 6.) Кстати, Якушкин ошибся, прочтя французское avr как русское авг, из-за чего ряд компиляторов заставили Пушкина сочинять строфу XXXIII гл. 1 ЕО или то, что ею впоследствии стало, «16 августа»!

После дат внизу той же страницы (л. 13 об.) идут двенадцать стихотворных строчек, из них последние пять потом превратятся в стихи 7—10 и 12 строфы XXXIII гл. 1 ЕО:

Схема рифм: babacee ddidi.

Следует отметить, что, хотя данный отрывок явно относится к неоконченной «Тавриде», этот след в Крымских горах (вероятно, над селением Гурзуф) не имеет никакого отношения к «грациозной игре» девочки на прибрежном песке под Таганрогом, в трехстах милях к северо-востоку, в другой части России. Значит, Пушкин не имел в виду эпизод, который описывает Мария Раевская в своих мемуарах, и, значит, хрустальный башмачок — не с ее ножки; возможно, он будет впору Екатерине, но мы об этом можем лишь гадать, зная, что Пушкин был ею увлечен те три недели в Гурзуфе. На самом же деле для нас важно, как мы сейчас увидим (ибо необходимо прервать историю строфы XXXIII гл. 1 и представить третью даму), что фрагмент, появившийся внизу л. 13 об., стал частью строфы ЕО, — крымский горный склон Пушкин превратил в одесское побережье.

Теперь можно обратиться к женщине, которая в 1824 г. более других занимала мысли нашего поэта. Третья кандидатка на роль Леди Морских Волн — графиня Елизавета (Elise) Воронцова, красавица полячка, жена новороссийского генерал-губернатора, под чьим начальством Пушкин служил в Одессе. Роман Пушкина с графиней Воронцовой (урожденной графиней Браницкой, 1792–1880) зашел, судя по всему, не слишком далеко и длился недолго. Она приехала в Одессу (из Белой Церкви, имения Браницких в Киевской губернии) 6 сентября 1823 г. (Пушкин к тому времени жил в Одессе уже два месяца). Графиня была на последнем месяце беременности; хотя в любовных связях тех дней не придавали значения таким пустякам, Пушкин, похоже, заинтересовался ею лишь в ноябре. Самый страстный период его ухаживаний длился с ноября 1823-го по середину июня 1824 г., при демоническом попустительстве любовника Воронцовой, Александра Раевского, который, по слухам, предоставил своему приятелю Пушкину сыграть роль громоотвода; впрочем, гром вряд ли оказался бы слишком грозен — у обманутого мужа, Воронцова, были свои шашни. Ее профиль возникает на полях пушкинских черновиков начиная со строфы ХХ111 гл. 1 (см. мой коммент. к ней), затем появляется в конце строфы XXIII (см. коммент.), и в начале строфы XXIV гл. 2. Воронцова отплыла на яхте в Крым 14 июня 1824 г. и вернулась в Одессу лишь 25 июля. Неделей позже (31 июля) Пушкин уехал в Михайловское{25}. Осенью того года они переписывались, после чего наш поэт с головой ушел в довольно гнусные интрижки с многочисленными дамами клана Осиповых-Вульф (см. коммент. к гл. 5, XXXII, 11).

Есть одно любопытное письмо[238] княгини Веры Вяземской мужу (поэту Петру Вяземскому, близкому другу Пушкина) от 11 июля 1824 г. из Одессы, куда она вместе с детьми приехала из Москвы 7 июня. В нем княгиня описывает весьма живым французским языком сцену на скалистом побережье, которая могла произойти только на второй неделе июня 1824 г. или, скажем, около 10-го числа. В тот день Вера Вяземская, Елизавета Воронцова и Пушкин, гуляя у самой кромки воды, ждали девятого вала в нарастающей череде волн и, убегая от настигающего их прибоя, до нитки вымокли в пене и брызгах Вера Вяземская была конфиданткой Пушкина и не могла не заметить его восхищения прелестными ножками графини в их прелестном бегстве. Полагаю, Пушкин сказал Вяземской, что запечатлеет эту прогулку в одной из строф ЕО. Отступление о ножках в первой главе, за исключением строфы XXXIII, было написано несколькими месяцами раньше (порядок строф был иной), но сейчас поэт вспомнил, что в старой тетради 1822 г. у него есть кое-какие строчки, подходящие для новой строфы. Вскоре после прогулки и данного Вяземской обещания, не позднее 13 июня, он обратился к фрагменту «За нею по наклону гор…», записанному на л. 13 об его кишиневской тетради 2366. Этот фрагмент я уже приводил. Поэт решает его переделать. На той же странице (л. 13 об.), среди набросков 1822 г., есть беглая запись пушкинским почерком 1824 г., по-французски «Strophe 4 croisés, 4 de suite, 1.2.1 et deux»[239].

стиха (с рифмой baba) можно было опустить, так как горы предстояло заменить морем. Дальше шло:

«следов» не находится рифмы, Пушкин оставляет место для трех, вероятно, строчек и продолжает фрагмент так:

Найдя свободное место в той же тетради двухлетней давности, Пушкин начинает комбинировать старые строчки с новыми, в которых слышится типичная онегинская интонация. Думаю, что «ты помнишь» (в окончательном варианте измененное на «я помню») адресовано Вере Вяземской, которая вместе с поэтом наблюдала за волнами, падавшими к «ее» (Елизаветы Воронцовой) ногам:

«С любовью пасть», «с таким волненьем» (неудачно сочетается с «волнами») и «перси, полные томленьем» зачеркнуто при правке и доработке окончательного текста. Остальные зачеркивания, очевидно, сделаны в процессе нелегкого выбора из избытка одинаковых рифм. Нужно было оставить или — моей, или Цирцей Мы знаем, что Пушкин в итоге заменил «Цирцей» «Армидами», вставил новую строчку («розы пламенных ланит», рифма к «Армид») и нашел новое завершающее двустишие, повторив в нем неотвязную рифму ей — ей)

К этому времени (вторая неделя июня 1824 г.) поэт дошел до середины гл. 3, так что когда он обратился к тому, что стало в итоге строфой XXXIII гл. 1, то писал уже в своей одесской тетради 2370, после строфы XXIX гл. 3; там же находим и варианты (стихи 10–11, 13–14):

и

вариант строфы), и на этом же клочке 13 июня по небрежности написал письмо брату в Петербург. Это письмо, со строфой XXXIII гл. 1 на обратной стороне, хранится (1937) в Ленинской библиотеке в Москве (рукопись 1254, л. 24 об.). Позднее Томашевский высказал предположение (Пушкин. M; Л., 1956, т 1, с. 493 примеч.), что строфа, возможно, была набросана «на обороте распечатанного, но снова сложенного письма» Льву Пушкину после свидания братьев в Михайловском осенью 1824 г. Не берусь распутать этот клубок предположений, не исследовав рукопись. В любом случае Цявловский ошибается, утверждая (Летопись жизни… Пушкина M., 1951, т. 1, с. 516), будто строфа была сочинена осенью 1824 г.; тогда Пушкин просто переписал ее, готовя первую главу ЕО к публикации. Я думаю, что в это время, во второй половине октября 1824 г., Пушкин просто послал своей конфидентке Вере Вяземской строфу, которую был ей должен («вот строфа, которую я вам должен»). Черновик этого письма (его отрывок, начинающийся словами «Tout ce qui me rappelle la mer…», я привожу ниже) идет в тетради 2370, л. 34 следом за черновиком письма к Плетневу, сопровождавшему копию первой главы, которую поэт переслал в Петербург с братом Львом (см. мой коммент. к Посвящению){26}.

В письме Вере Вяземской (в конце октября 1824 г., из Михайловского в Одессу) Пушкин, мешая русский с французским, пишет:

«Tout ce qui me rappelle la mer m'attriste — le bruit d'une fontaine me fait mal à la lettre — je crois qu'un beau ciel me ferait pleurer de rage; но слава <Богу>, небо у нас сивое, а луна точная репка. A l'égard de mes voisins je n'ai eu que la peine de les rebuter d'abord; ils ne m'excédent pas — je jouis parmi eux de la réputation d'Onéguine — et voilà je suis prophète en mon pays. Soit. Pour toute ressource je vois souvent une bonne vieille voisine — j'écoute ses conversations patriarcales. Ses filles assez mauvaises sous tous les rapports [то есть внешне, в манерах и нравах] me jouent du Rossini que j'ai fait venir. Je suis dans la meilleure position possible pour achever mon roman poétique, mais l'ennui est une froide muse — et mon poème n'avance guère — voilà pourtant une strophe que je vous dois — montrez là au Prince Pierre Dites lui de ne pas juger du tout par cet échantillon…»[240]

Написав «assez mauvaises»[241], Пушкин явно подипломатничал, так как его связывала с Осиповыми не только влюбленность, но и сердечная дружба.

С этим письмом интересно сопоставить другое, чуть раньше полученное Пушкиным из Александрии под Белой Церковью, имения Воронцовых, написал его 21 августа 1824 г. Александр Раевский, покинувший Одессу дней через десять после отъезда Пушкина в Михайловское Елизавета Воронцова условно именовалась «Татьяной» — как пушкинская героиня.

«Je remets à une autre lettre le plaisir de vous parler des faits et gestes de nos belles compatriotes; présentement je vous parlerai de Tatiana. Elle a pris une vive part à votre malheur, elle me charge de vous le dire, c'est de son aveu que je vous l'écris, son âme douce et bonne n'a vu dans le moment que l'injustice dont vous étiez la victime; elle me l'a exprimé avec le sensibilité et la grâce de caractère de Tatiana»[242].

Раевский, несомненно, был знаком с письмом Татьяны; следовательно, оно было написано до того, как Пушкин покинул Одессу.

Существует еще и четвертая кандидатка, согласно некоему Д. Дарскому, чья идея обсуждалась и была отвергнута беспросветно-холодным вечером 21 декабря 1922 г. Обществом любителей российской словесности, героически заседавшим во мраке и голоде ленинского правления[243]. Дарский считал обладательницей ножек из строф XXXI и XXXIII компаньонку (dame de compagnie)

Окончательное мое впечатление: если ножки, воспетые в строфе XXXIII, и имеют конкретную хозяйку, то одна из ножек принадлежит Екатерине Раевской, а другая — Елизавете Воронцовой. Иными словами, крымские впечатления августа 1820 г. и посвященные им стихи (сочиненные предположительно 16 апреля 1822 г.) на второй неделе июня 1824 г. были преобразованы в строфу ЕО, запечатлевшую одесское увлечение поэта.

К слову, такое бегание наперегонки с волнами было в те годы модным развлечением. «Un des premiers plaisirs que j'aie goûtés, — пишет Шатобриан в „Замогильных записках“ 1846 г. („Mémoires d'outre-tombe“. Ed. Maurice Levaillant. Paris, 1948, pt. I, bk. I, ch. 7), — était de lutter contre les orages, de me jouer avec les vagues qui se retiraient devant moi, ou couraient après moi sur la rive»[244].

3—4 — Читающие по-русски увидят здесь россыпь прекрасных звукоподражательных аллитераций. Ср. у Бена Джонсона в «Стихоплете» (Ben Jonson, «Poetaster»), IV, VI (прощание Юлии с Овидием):

Ср. у Томаса Мура в «Любви ангелов» (Thomas Moore, «The Loves of the Angels»), стихи 1697–1702:

(Эти строки, как я обнаружил, цитируются в статье «Эдинбургского обозрения» [1823, Feb., № 38] о «Любви ангелов» Мура и «Небе и земле» Байрона; на с. 31 сказано, что поэзия Байрона «подобна порой смертоносному анчару» [«Antiaris toxicaria», Leschenault de la Tour, 1810]. Любопытно, что парафраз строк Мура «exhausted slaves / Lay down their far-brought gift, and die» встречается в предпоследней строфе пушкинского стихотворения «Анчар». См. коммент. к L, 10–11.)

«Чайльд Гарольд», III, С: «Ciarens! by heavenly feet thy paths are trod»[245]), где Бессмертная Любовь непонятно почему отождествляется с чувствами, которые у Руссо испытывали Юлия и Сен-Пре, навсегда наводнив ими возвышенности Швейцарии, читаем (CI, 5–6).

Волны и ножки сочетаются и у Ламартина в «Озере» («Le Lac», сентябрь 1817 г):

И y Гюго в «Печали Олимпио» («Tristesse d'Olympio», 1837):

***

Русским комментаторам известно, что здесь присутствует аллюзия (оборачивающаяся, мне кажется, одной из умышленных литературных пародий, которых в ЕО набирается несколько — в виде первых четверостиший строф) на отрывок из «Душеньки».

«Душенька» — поэма, написанная разной длины ямбическими стихами, над которой автор, Ипполит Богданович (1743–1803) работал в течение нескольких изданий (1783–1799) после появления в 1788 г. первой «книги» под названием «Душенькины похождения». Она создана во фривольном французском духе тех дней и шутливо, вослед галантной повести Лафонтена, повествует о любовных приключениях Амура и Психеи. Легкость ее четырехстопных ямбов и веселый перламутр юмора звучат предвестниками юношеских стихов Пушкина; «Душенька» — важный этап в развитии русской поэзии; ее наивные разговорные интонации повлияли также на Карамзина, Батюшкова и Жуковского — прямых пушкинских предшественников. Думаю, своей техникой частично обязан ей и Грибоедов. Сначала поэму чрезмерно возносили, потом, в скучную эпоху гражданской критики, открытой знаменитым, но бесталанным Виссарионом Белинским, ее недооценивали (см. также коммент. к гл. 3, XXIX, 8).

Ср.: «L'onde, pour [Venus] toucher, à long flots s'entrepousse; / Et d'une égale ardeur chaque flot à son tour / S'en vient baiser les pieds de la mère d'Amour»[248] — последние строчки второй рифмованной интерлюдии кн. I «Любовь Психеи и Купидона» (1669) Жана де Лафонтена (1621–1695), который заимствовал и conduit[249]и «фабулу» из французского переложения «Метаморфоз», также известных как «Золотой осел» (кн. IV–VI), Люция Апулея (род ок. 123 н. э.), чей бурлеск Лафонтен пригладил, призвав на помощь badineries galantes[250]и обывательский здравый смысл, столь милый его эпохе и правящей ею бессильной троице — énce, goût и raison[251]. (Написав эти строки, я обнаружил, что о той же аллюзии кратко упоминает Г. Лозинский в своих комментариях к парижскому изданию ЕО 1937 г.)

И Лафонтен, и Богданович разрабатывали аллегорический эпизод из кн. IV–VI «Метаморфоз» (в 11-ти кн.), в котором действуют Психея и ее возлюбленный Купидон, сын Венеры. В кн. IV этого вялого романа мелькает сцена, где ласковые волны катятся к Венере, а та их касается розовой ступней, взбираясь в свою морскую колесницу среди резвящихся тритонов и русалок.

—6 Как я желал тогда с волнами / Коснуться милых ног устами! — «Comme je désirais alors avec les vagues effleurer ses chers pieds de mes lèvres!»

В «романизированной биографии», банальной и кишащей ошибками («Pouchkine» 2 vols. Paris, 1946), Анри Труаия сообщает по поводу данного эпизода (vol. I, р. 240): «Séduit par l'image de cette enfant de quinze ans jouant avec les flots, Pouchkine écrivit une poésie sentimentale à son intention.

Странно, что княгиня Мария Волконская, цитируя в своих французских мемуарах русский оригинал, забывает, что это отрывок из ЕО (гл. 1, XXXIII, 5–6); еще более странно, что столь же несведущ и Труайя. Но что мисс Дейч, переведшая ЕО на английский (1936), не узнала цитату и превратила[253] строчки, переложенные Труайя на французский, в следующее:

было бы выше всякого понимания, если не увидеть в этом некую поэтическую справедливость: ведь мисс Дейч настолько изуродовала строфу XXXIII гл. 1 и оставила в ней так немного от Пушкина, что сама же не распознала ее в (слегка переодетой) цитате у Труайя. В ее «переводе» 1936 г. читаем:

У прочих пересказчиков:

(незатейливый подполковник Сполдинг)

(нарушитель приличий проф. Эльтон)

(беспомощная мисс Радин)

6 …милых ног… — Поскольку уже так много написано о принадлежности последних, мне придется осветить еще некоторые подробности.

В необыкновенных, прекраснейших строках, которые Пушкин добавил к началу «Руслана и Людмилы» через четыре года после опубликования поэмы

из этих волн рождаются и чредой выходят из ясных вод тридцать прекрасных витязей. Здесь же, в ЕО, гл. 1, XXX–XXXIV, читатель, в ушах которого еще не стихли звуки Страны театральных чудес из предыдущего отступления (XVIII–XX), а пред внутренним взором все еще танцует Истомина (XX, 8—14), уже приглашен на следующее волшебное представление, где катятся колдовские волны (XXXIII) и возникают невидимки-женщины, чьи ножки только и можно разглядеть.

–XXXIV писал о нескольких, и подтвердил это в гл. 5, XL, 7, когда вспомнил свое отступление (гл. 1) «о ножках мне знакомых дам»:

А. Взращенная в восточной роскоши, никогда не жившая на севере России дама из строфы XXXI, которую поэт любил в начале своих южных странствий.

Б. Обобщенная и многоликая дама из строфы XXXII, называемая «Эльвиной» (поэтический синоним «Мальвины», «Эльвиры» и «Эльмины») и предстающая перед нашим поэтом в различных позах и обстоятельствах.

В. Дама на побережье: строфа XXXIII.

Г. Дама, с которой поэт совершал прогулки верхом (возможно, в Кишиневе или в Каменке): строфа XXXIV.

«реальной жизни» не представляет ни малейшего интереса.

8 Кипящей младости моей… — Распространенное французское клише, русская версия которого встречается в поэзии Пушкина и околопушкинского созвездия с навязчивой частотой. То же, что «пылкая молодость» у латинских поэтов.

См. у Вольтера «Екклезиаст в кратком изложении» («Précis de l'Ecclésiaste», 1756, опубл. в 1759), первая строка: «Dans ma bouillante jeunesse…»[254]; или, в собирательном смысле, у Монтеня, в «Опытах», кн. III, гл. 5, «О стихотворениях Вергилия» (1586, опубл. в 1588): «Cette verte et bouillante jeunesse…»[255]

10 … — Французский лексикон определяет Армиду так: «Nom donné par autonomase à une femme qui réunit l'art de séduire à la beauté et aux grâces»[256].

Источник чувственного образа стихов 8—12 прослеживается легко: это «Освобожденный Иерусалим» (1581) Тассо: «Armide… est couchée sur le gazon; Renaud est couché dans ses bras. Son voile ne couvre plus l'albâtre de son sein… elle languit d'amour: sur ses joues enflammées brille une sueur voluptueuse qui l'embellit encore»[257] (переложение принца Шарля Франсуа Лебрена, «La Jérusalem délivrée» [1774], XVI).

XXXIV

8 …тоска… — Ни одно английское существительное не передает всех оттенков этого слова. На самом глубоком и мучительном уровне это чувство сильнейшего душевного страдания, часто не имеющее объяснимой причины. В менее тяжелых вариантах оно может быть ноющей душевной болью, стремлением непонятно к чему, болезненным томлением, смутным беспокойством, терзанием ума, неясной тягой. В конкретных случаях оно означает стремление к кому-то или чему-то, ностальгию, любовные страдания. На низшем уровне — уныние, скуку. (См. также коммент. к гл. 3, VII, 10.)

9 …надменных… — Слово использовано здесь не в своем буквальном смысле, а явно в качестве стилистической имитации, и по звучанию и по значению, французских inhumaines, beautés inhumaines — «безжалостных красавиц», «мучительниц», столь часто встречающихся в мадригалах XVIII в.

10—12

14 Обманчивы… — Переводчику здесь соблазнительно воспользоваться формулой as false as fair («красота вероломна»), но в данном контексте было бы скорее изменчивы. Более того, следует помнить, что «обман» на самом деле имеет в виду невыполнение телесных обещаний (см. строфу XXXII), — малая толика игривой порочности легко сходит нашему поэту с рук, как и его французским поводырям.

В черновой рукописи (2369, л. 14 об.) строфа XXXII идет за той, что следует после строфы XXXI и теперь имеет номер XXXIV.

5 Отвергнутое чтение в беловой рукописи:

XXXV

1 Что ж мой Онегин? — Ср. у Байрона в «Беппо», XXI: «Но ближе к делу» — и в «Чайльд Гарольде», песнь II, строфа XVI: «Но где ж Гарольд?»

2 В постелю с бала едет он — «Третьего дня был бал у князя **, — пишет барышня из „романа в письмах“, который Пушкин начал в 1829 г. (экспериментируя с архаичным жанром). — Танцовали до пяти часов». Онегин — и того дольше.

3—4 А Петербург неугомонный / Уж барабаном пробужден — Отметим красоту чисто пушкинского сочетания двух строк подряд с двойным скадом и с необычайно выразительными аллитерациями, основанными на повторяющихся ударных и безударных у и бу и на перекличке о и н.

5 <…>

7 С кувшином охтинка спешит… — Охта — восточная часть Петербурга, на восточном берегу Невы, тянется полосой с севера на юг и по-фински называется Оха. Охтинка спешит с кувшином молока, снег «поет» под ее ногами (как где-то сказал о хрустящем снеге Вальтер Скотт).

Хотя в ЕО «Тривия, или Искусство ходить по улицам Лондона» (John Gay, «Trivia, or the Art of Walking the Streets of London», 1716), где мелом на дверях подсчитывает свою выручку молочница, «гремит пергамент барабана», спешат уличные торговцы, катятся повозки, открываются лавки и т. д.

9 Проснулся утра шум приятный… — Похожий стих есть в «Полтаве» (1828), ч. II стих 318: Раздался утра шум игривый. Ср. эти эпитеты с теми, что используют английские поэты: «the busy hum of men» («гуденье занятой толпы») у Мильтона и «the Noise of busy Man» («Шум занятого Человека») у Джона Дайера.

«шум» подразумевает более длительное и однородное акустическое явление, чем английское noise. Шум также чуть более отдален и нечеток. Это скорее гомон, нежели грохот «Шум» и однокоренные «шумный», «шумящий», «шуметь» — изумительные звукоподражания, чего не скажешь об английских noisy и to noise. «Шум» в различных сочетаниях приобретает разнообразные нюансы смысла: шум города — шум лесов — шумящий лес — шумный ручей — шумящее море (удары, рокот, рев бьющихся о берег волн), «the surgy murmurs of the lonely sea» («ропот одиноко вздымающихся волн»), как пишет Китс в «Эндимионе» (стих 121). «Шум» также может означать ропот, оживление и т. д. Глагол «шуметь» нищенски переводится to be noisy, to clatter. (См. также коммент. к гл. 1, XXXVII, 2.)

12 Немец аккуратный… — «Акуратный» или «аккуратный» (слово того же происхождения, что и английское — точный) — полонизм XVIII в., в переводе — punctual; имеет более широкий смысл, чем просто «точный», «пунктуальный». «Аккуратный» подразумевает, помимо этого, опрятность и методичность — качества, русским не свойственные. Пушкин весьма цинично предполагает в этом месте гогот галерки, насколько можно судить по письму Гнедичу (13 мая 1823 г., из Кишинева в Петербург), где он упоминает об одноактной комедии в стихах «Нерешительный» (впервые представленной 20 июля 1820 г.) третьеразрядного драматурга Николая Хмельницкого, переделавшего ее с французского оригинала (вероятно, «Нерешительный» Филиппа Нерико Детуша / Philippe Néricault Destouches, «L'Irrésolu»):

«Я очень знаю меру понятия, вкуса и просвещения этой публики… Помню, что Хмельницкий читал однажды мне своего „Нерешительного“; услыша стих „И должно честь отдать, что немцы аккуратны“, я сказал ему: вспомните мое слово, при этом стихе все захлопает и захохочет. — А что тут острого, смешного? Очень желал бы знать, сбылось ли мое предсказание».

13 … — Не только некоторые переводчики, но и русские комментаторы поняли «бумажный» как «сделанный из бумаги»! На самом же деле сочетание «бумажный колпак» — это попытка Пушкина передать французское bonnet de coton, то есть хлопковый домашний колпак. Существующее в английских словарях calpac, или или kalpak, ассоциируется с Востоком. Этим словом я воспользовался для передачи русского «колпак» в гл. 5, XVII, 4.

14 васисдас — французское слово (признанное Академией в 1798 г.) означающее окошечко либо подобие форточки с открывающейся створкой или решеткой, через него продавали хлеб; считается, что произошло от немецкого was ist dass? — «что это такое?» (объяснение столь же изобретательное, как и выведение английского haberdasher — галантерейщик — из habt ihr dass?[258]); во французском просторечии встречается в форме vagistas.

Пушкин колебался между написанием и вас-издас, в беловой рукописи остановившись на втором варианте («Рукописи» 1937).

Лупус в примечаниях к своему переводу ЕО (1899) отмечает (с. 80), что петербургские хлебники-немцы нижнюю часть окна заменяли медной створкой, которую, когда покупатель в нее постучит, открывали: она опускалась наружу, как миниатюрный подъемный мост, и служила прилавком.

«Альбоме Пушкинской юбилейной выставки» под ред. Л. Майкова и Б. Модзалевского (М., 1899) на л. 19 я обнаружил картинку — акварель, нарисованную около 1815 г. однокашником Пушкина А. Илличевским и хранящуюся ныне в Пушкинском Доме, где изображена группа лицеистов, дурацким кривляньем донимающих немца-хлебника и его жену; те, в праведном гневе, нарисованы у своего окна в первом этаже, и на немце — полосатый домашний колпак.

Вариант

9—12 В черновой рукописи (2369, л. 15):

Примечания

[227] «Мемуары княгини Марии Волконской», «с предисловием и дополнениями князя Михаила Волконского» (фр.)

ЕО, гл. 1, XXXVII, 2–6 (Примеч. В. H.)

[229] «Не подозревая, что поэт идет за нами, я забавлялась, убегая от волны, которая накатывалась, догоняла меня и мочила мне ноги… Пушкин нашел эту картину столь грациозной, что написал чувствительные стихи, в которых опоэтизировал эту детскую игру, мне было тогда всего пятнадцать лет…» (фр.)

[230] «В возрасте 56-ти лет» (фр.)

(Примеч. В. Н.)

[232] «Я люблю это нежное имя» (англ.)

[233] «Рукописи А. С. Пушкина, хранящиеся в Румянцевском музее в Москве» (Русская старина, 1884, XLII, с. 331–332)

[234] «Рукою Пушкина» (1935), с. 293–294, и Акад. 1947, т. 2, с. 256–257. (Примеч. В. Н.)

[235] «Слово и стих в „Евгении Онегине“» в кн. «Пушкин» (Публикации Института истории, философии и литературы Под ред. А. Еголина. М., 1941, с 155–213).

[236] «Верни мне мою молодость»

[237] «Пролог в театре» (нем.)

[238] См.: Остафьевский архив князей Вяземских Изд. В. Сайтов и В. Шеффер СПб., (1899–1913), т V-2, 1913, с 119–123. (Примеч. В. Н.)

«Строфа 4 перекрестных, 4 подряд, 1 2 1 и два» (фр.)

[240] «Все, что напоминает мне море, наводит на меня грусть — журчание ручья причиняет мне боль в буквальном смысле слова — думаю, что голубое небо заставило бы меня плакать от бешенства <…> Что касается соседей, те мне лишь поначалу пришлось потрудиться, чтобы отвадить их от себя, больше они мне не докучают — я слыву среди них Онегиным, — и вот, я — пророк в своем отечестве Да будет так В качестве единственного развлечения, я часто вижусь с одной милой старушкой-соседкой — я слушаю ее патриархальные разговоры Ее дочери, довольно непривлекательные во всех отношениях <…> играют мне Россини, которого я выписал Я нахожусь в наилучших условиях, чтобы закончить мои роман в стихах, но скука — холодная муза, и поэма моя не двигается вперед — вот, однако, строфа, которую я вам должен, — покажите ее князю Петру. Скажите ему, чтобы он не судил о целом по этому образцу» (Акад. 1937 Т. 13 С. 532)

[241] «Довольно непривлекательны» (фр.)

[242] «Откладываю до другого письма удовольствие рассказать вам о происшествиях и черточках из жизни наших прекрасных соотечественниц, а сейчас расскажу вам о Татьяне Она приняла живейшее участие в вашем несчастий, она поручила мне сказать вам об этом, я пишу вам с ее согласия. Ее нежная и добрая душа видит лишь несправедливость, жертвою которой вы стали, она выразила мне это со всей чувствительностью и грацией, свойственными характеру Татьяны» (Акад. 1937. Т 13 С 530).

[243] См. изложение доклада Д. С. Дарского «Три любви Пушкина» в хронике деятельности Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности в кн. Пушкин. Сб. первый / Под ред. H. К. Пиксанова М., 1924 С 310–312

[244] «Одно из первых наслаждений, которые я испытал, было сражаться с бурями, играть с волнами, которые откатывались передо мною или преследовали меня, выплескиваясь на берег» (фр.)

[245] «Кларан! Небесными ногами исхожены твои тропы» (англ).

[246] Так ветер обдавал ее обожаемые ножки / Пеной твоих волн (фр.)

(фр.)

[248] «Море, чтобы [Венеры] коснуться, перекатывается большими волнами, / И одна за другой волны в равном движении проходят, / Чтобы в лобзании коснуться ножек матери Амура» (фр.)

[249] Сюжет (фр.)

[250] Галантные шалости (фр.)

[251] Благопристойность, вкус и разум (фр.)

«Плененный образом этой девочки пятнадцати лет, играющей с волнами, Пушкин написал сентиментальное стихотворение, обращенное к ней:

…Как я желал тогда с волнами

Коснуться милых ног устами»

(фр.)

[253] В сокращенном английском переводе, в т. 1, книги Труайя «Пушкин Биография», перевод Рандольфа Т. Уивера, стихи в переводе Бабетты Дейч (Troyat, «Pushkin А. Biography», tr. Randolph T. Weaver, with verse translations by Babette Deutsch, p. 131) (Примеч. В. H.)

«Во времена моей кипучей юности…» (фр.)

[255] «Эта зеленая кипучая юность» (фр.)

[256] «Имя для обозначения женщин, сочетающих в себе искусство обольщения с красотой и грацией» (фр.)

[257] «Армида… спящая на лужайке, Рено, спящий в ее объятиях. Покрывало не скрывает больше ее белоснежную грудь она изнемогает от любви… на ее пылающих щеках блестит сладострастный пот, который ее еще больше красит» (фр.)

[258] У вас это есть?

{20} Помимо четырех претенденток-«прототипов», разбираемых Набоковым, таковыми почитались и отвергались в разное время еще несколько: Е. П. Бакунина (ее кандидатуру напрочь отверг Ю. Н. Тынянов), Е. А. Карамзина, М. А. Голицына (внучка А, В. Суворова), Каролина Собаньская (эта версия, выдвинутая в 1977 г. М. И. Яшиным, Набоковым никак учтена быть не могла), С. С, Потоцкая-Киселева, Амалия Ризнич, Калипсо Полихрони.

{21} В отношении года рождения M. Н. Волконской существуют три версии: 1805 (на основании ее собственноручных «Записок», свидетельства ее внука и стихов князя А. И. Одоевского «Княгине M. Н. Волконской, В день ее рождения»), 1806 (на основании «Записок» сына, князя М. С. Волконского, и приведенного Набоковым указания А. Веневитинова), 1807 — наименее вероятный (Модзалевский Б. Л. Архив Раевских. СПб., 1908, Т, 1. С. 43). Набоков останавливается на дате, названной сыном княгини. Умерла Волконская 10 августа 1863 г. по ст. ст.

{22} Набоков в характерной для него манере многоязычной семантической игры объясняет путаницу в «именовании» Венеры Екатериной созвучностью инвариантных имен и сходством различных транслитераций, «Kitti R., — тезка звезды Kytena», — замечает Набоков. «Екатерина» в переводе с греческого «всегда чистая»; в повседневном наименовании Катерина — производное от греческого Катарос — «чистый». По ср. — греч. (византийски) «Катарос» читается как «Кафарос», то есть оказывается созвучным с Киферой (Цитерией, Цитерой) — одним из прозваний Афродиты, Венеры, Киприды (Киприс) от названий островов Кифера (Цитера) и Кипр — центров культа богини, рожденной из морской пены. Комизм этой путаницы заключается в том, что юная дева Екатерина, то есть чистая (беспорочная), уподобляет себя Венере — богине чувственной любви.

{23} В настоящее время эта тетрадь хранится в рукописном отделе Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом) в Петербурге под новым шифром ПД 832.

дуэль с Пушкиным предположительно летом (май — июнь) 1823 г. (см.: Летопись жизни и творчества А. С, Пушкина. 1799–1826. Сост. М. А. Цявловский. 2-е изд. Л., 1991. С. 236, 348, 668). Источником сведений об этой дуэли являются воспоминания И, П. Липранди, в которых год, когда она состоялась, не назван. Эти воспоминания были, несомненно, знакомы Набокову, а сведения о времени окончания братьями Зубовыми училища и затем приезда в Кишинев известны не были.

{25} Точнее — Пушкин уехал из Одессы в Михайловское утром 1 августа 1824 г., о чем пишет княгиня В. Ф. Вяземская мужу в тот же день: «Приходится начать с того, что меня занимает сейчас более всего, — со ссылки и отъезда Пушкина, которого я только что проводила…» (см.: Цявловская Т. Г. «Храни меня, мой талисман…» // Прометей. М., 1975. Т. 10. С. 30). Это уточнение, не меняющее, впрочем, сути дела, Набокову не могло быть известно.

{26} Современные текстологические исследования доказали правоту рассуждений Набокова, которому рукописи доступны не были. С. А. Фомичев, исследовавший тетрадь ПД 835 (ранее ЛБ 2370), датирует строфу «Я помню море пред грозою…», писавшуюся первоначально для третьей главы романа, а затем перенесенную в первую, промежутком между 22 мая и 2 июня 1824 г. (см.: Фомичев С. А. Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 835 (из текстологических наблюдений). // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1983. Т. 11. С. 39).