Окружение Набокова

К истории берлинского «Братства Круглого Стола» (1922–1923) и «Клуба Поэтов» (1928–1933) [749]

«Материалы для критики» (рецензия Набокова 1922 года). Протоколы заседаний «Братства Круглого Стола» (1922)

Несмотря на многочисленные эссе, обзоры, заметки и рецензии 20–30‑х годов, до сих пор не рассмотренные в их совокупности и не собранные в книгу, Набоков‑критик не имел значительного влияния на молодых эмигрантских авторов. Объясняется это, кроме прочего, тем, что период его нерегулярных критических выступлений в печати пришелся на время его собственного бурного писательского становления и не воспринимался как самостоятельная область его разнообразных литературных занятий, а в зрелые годы, с середины 30‑х годов, эти выступления, за единичными исключениями, совершенно прекратились. Иное дело – его непосредственное влияние на участников различных литературных кружков, которые он посещал и на которых выступал с докладами и чтениями своих сочинений. По воспоминаниям Евгении Каннак об одном из таких берлинских объединений, «Клубе Поэтов» (1928–33), «Набоков, впоследствии так яростно нападавший на общепризнанных больших писателей <…> к нашим начинающим поэтам и писателям относился дружески‑снисходительно» [750]. К началу 30‑х годов Набоков уже был автором четырех романов, нескольких сборников стихов и рассказов, печатался в лучшем эмигрантском журнале «Современные записки», его пьеса «Человек из СССР» была поставлена в Берлине, его книги переводились на другие языки. В начале же 20‑х годов он не имел никакого литературного веса и сам считался «начинающим поэтом», который мог лишь надеяться на более или менее сочувственные оценки признанных в эмиграции авторов. К этому времени относится его участие в берлинском «Братстве Круглого Стола», в котором, судя по сохранившимся протоколам заседаний, он был наименее активным членом, не выступал на собраниях, не прилагал усилий к поиску средств или к налаживанию контактов с издателями (единственное поручение «Братства» Набокову, отмеченное в протоколах, заключалось в составлении письма журналисту и поэту В. Клопотовскому, входившему в 1921 году вместе с отцом писателя в правление берлинского «Русского клуба»). По‑видимому, его роль в «Братстве» была невелика и сводилась к совещательной функции по вопросам идеологическим и журнальным. К сожалению, имеющиеся протоколы собраний «Братства» посвящены исключительно организационным хлопотам («Братство» преследовало и коммерческие цели, надеясь заработать на издании сатирического журнала, литературного приложения к газете «Руль», и «Романтического альманаха»), и на их основании невозможно судить о литературных занятиях и дискуссиях его членов (хотя и можно сделать определенные выводы о том, каких писателей «братия» считала близкими себе по духу или подходящими для сотрудничества: Б. Зайцева, Сашу Черного, Тэффи, Дон‑Аминадо, С. Юшкевича, Е. Чирикова, К. Бальмонта, И. Бунина, М. Цветаеву и других). Однако о том, что члены «Братства» очень внимательно относились к литературным выступлениям в печати своих собратьев, свидетельствуют публиковавшиеся ими рецензии и отложившаяся в нью‑йоркском архиве Набокова рукопись «Материалов для критики», имеющая любопытную предысторию и долгое послесловие.

Весной 1922 года Владимир Набоков, тогда еще кембриджский студент, был привлечен молодым и чрезвычайно плодовитым прозаиком Александром Дроздовым (1895–1963) к участию в берлинском литературно‑художественном и общественном журнале «Сполохи». Лестное для почти неизвестного в то время В. Сирина (этот псевдоним Набоков взял в начале 1921 года) соседство на страницах «Сполохов» с Буниным, Куприным, Ремизовым, Алексеем Толстым, Тэффи и другими именитыми прозаиками и поэтами эмиграции открыло ему дорогу в учрежденное вскоре тем же Дроздовым «содружество» писателей, художников и музыкантов «Веретено», в состав которого, согласно первой книге одноименного альманаха, вместе с ним вошли: Глеб Алексеев, В. Амфитеатров‑Кадашев, И. Бунин, Э. Голлербах, Сергей Горный, А. Дроздов, И. Лукаш, С. Маковский, В. И. Немирович‑Данченко, Б. Пильняк, В. Корвин‑Пиотровский, А. Ремизов и Г. Росимов. Окончив Кембриджский университет и приехав в Берлин, Набоков осенью 1922 года принимает участие в вечерах содружества и публикует в альманахе четыре стихотворения [751]. «Веретено», однако, существовало недолго: после второго публичного вечера содружества группа участников заявила о своем выходе из‑за просоветского уклона Дроздова и его сотрудничества с большевизанствующей газетой «Накануне». Разрыв произошел стремительно, но был заложен в самом основании содружества, председатель которого, А. Дроздов, был склонен резко менять свои политические воззрения [752].

12 ноября в основанной отцом Набокова газете «Руль» было помещено следующее заявление:

Бойкот сотрудников «Накануне»

Группа писателей, входивших в президиум и совет литературно‑художественного содружества «Веретено», обратилась к председателю этой организации и редактору журнала «Сполохи» А. М. Дроздову с нижеследующим заявлением:

Целый ряд фактов, происходивших за последнее время в литературно‑художественном содружестве «Веретено», в том числе особое приглашение на первый вечер «Веретена», посланное тов. председателя г. Алексеевым сотруднику газеты «Накануне» г. Василевскому (Не‑[Б]уква) – приглашение Вами сотрудника той же газеты[,] гр. А. Н. Толстого, участвовать во втором вечере содружества (т. е. переход из области чисто‑литературного суждения о гр. А. Н. Толстом к прямому личному общению с ним) – и, наконец, сделанное Вами и г. Алексеевым на собрании совета „Веретена“ предложение принять в состав членов «Веретена» гр. А. Н. Толстого, а также общий дух[,] проникший в «Веретено» за последнее время – все это обнаружило наличие глубокого идейного расхождения между нами и убедило нас в полной невозможности дальнейшей совместной работы.

‑художественного содружества «Веретено».

Заявление подписано: В. А. Амфитеатровым‑Кадашевым, Сергеем Горным, Иваном Лукашом, Вл. Сириным, Глебом Струве, В. Татариновым и Леонидом Чацким [753].

Короткое участие Набокова в первом литературном содружестве на том и закончилось, но история его отношений с Дроздовым имела продолжение. В декабре 1922 года Дроздов, окончательно определившийся со своими политическими предпочтениями, напечатал в «Накануне» фельетон «Дар слез» с резкими нападками на эмигрантов: «Любимых занятий у госпожи Эмиграции две. Первое: плачет. Второе: бранится. <…> У нее слезы, полные грязи. Такой брани еще не слышало русское ухо, такой развинченной, распоясанной полемики еще не знали русские газеты. Искренность выдается за продажность, честная вера за грязную тряпку» [754]. Еще через год он напишет оскорбительный фельетон о «баловне литературной эмиграции» Набокове [755]. Набоков вызовет его на дуэль, но Дроздов в это время уезжает на жительство в Москву. Там он станет серым советским писателем, автором «обличительного» романа об эмигрантах «Лохмотья» (1928), редактором «Нового мира» и «Октября». В последнем своем романе «Взгляни на арлекинов!» Набоков выведет его в образе бывшего эмигранта и бездарного советского беллетриста (по совместительству – агента госбезопасности) Олега Орлова, принимающего героя и повествователя романа Вадима Вадимовича N. за Набокова. Знававший Орлова в 20‑х годах в эмиграции Вадим Вадимыч, тайно приехав в середине 60‑х годов в СССР, узнаёт его и дает ему пощечину – восполнение в литературном плане той сатисфакции, которой Набоков не получил от Дроздова за полвека до того в Берлине.

Ко времени публикации в «Руле» заявления о выходе из «Веретена» подписавшие его литераторы уже учредили новое непубличное и даже «тайное» объединение «Братство Круглого Стола». К нему, согласно Г. П. Струве, примкнули: Николай Арбузов, позднее ставший владельцем книжного магазина, поэт и журналист, участник поэтической группы «Зеленая мастерская» Евгений Кумминг, гимназический учитель и литератор Николай Яковлев [756] и поэт Владимир Корвин‑Пиотровский [757].

Название «Братства», восходящее к легендарным артуровским рыцарям, и предложенное, согласно Струве, Леонидом Чацким, ставшим его секретарем, было выбрано, по‑видимому, с оглядкой на широко известное (позднее – скандально известное) политическое «Братство Русской Правды», образованное в 1921 году герцогом Г. Н. Лейхтенбергским и издателем и поэтом Сергеем Алексеевичем Соколовым (литературный псевдоним Сергей Кречетов, 1878–1936) [758]. Кречетов стал одним из основателей нового «Братства», и именно его сборнику стихов «Железный перстень» Набоков посвятил свою первую напечатанную в «Руле» (17 декабря 1922 года) рецензию [759]. Вместе с тем по крайней мере для трех самых молодых и активных членов «Братства», трех начинающих поэтов, почти ровесников (Струве, Чацкого и Набокова), английские литературные ассоциации названия были знаком их тайного культурного сродства. Все трое только что приехали из Англии, где Струве и Набоков подружились в 1919 году (причем именно Струве, поступивший в Оксфорд, посоветовал Набокову, увлеченному естествознанием, выбрать Кембридж), Чацкий же, отбывший из Архангельска в Англию на британском военном корабле, был лондонским приятелем Струве [760]. Их отличал британский или «псевдобританский пошиб», которым Набоков позднее наделит некоторых своих героев. Набоков уже был автором большого эссе о Руперте Бруке, переводил «Алису в стране чудес», а Чацкий написал статью «О современной английской литературе» [761]; Набоков, кроме того, воспитывался в англофильской семье и сыздетства владел английским языком, у Струве же в роду был именитый предок‑англичанин Джеймс Артур Гёрд, тот самый, который ввел в России обучение по системе Ланкастера [762].

«Братству» нельзя было говорить открыто, следовало скрывать и участие в издании сатирического журнала (в протоколе учредительного собрания отмечено: «Издание сатирического журнала: заведование журналом принадлежит издателю и группе лиц, где не замаскирован лишь один редактор»), но исподволь намекать на свою принадлежность к «Братству» и обмениваться между собой знаками не возбранялось. Первое собрание «Братства» состоялось на квартире Струве (где в гостиной имелся большой круглый стол) 8 ноября 1922 года, а уже 3 декабря Набоков печатает в «Руле» стихотворение «Невеста рыцаря» («Жду рыцаря, жду юного Ивэйна…»); «странные древние предания» Англии и рыцари появляются и в начальном стихотворении сборника Чацкого «Ладья», вышедшего в декабре 1922 года [763].

Вскоре после выхода «Ладьи» Набоков, очевидно, и написал свою рецензию для задуманного им собрания «Материалов для критики» (позднее он схожим образом будет объединять критические заметки под одним заголовком, например, в статье «Новые поэты», 1927), в которой, однако, уже сквозит его разочарование «собратьями» по литературному кружку. Так, говоря «Неизвестно и почему эпиграф взят из Омара Ха[й]яма», он не упоминает второй эпиграф сборника – из Струве. Это могло бы показаться (в случае публикации рецензии) тем более странным, что выбранные Чацким строки из стихотворения Струве: «Жизнь, точно медленная барка, / Скользит по глади водяной…» – представляют собой инвертированный парафраз строк Блока «Барка жизни встала / На большой мели…» (1904), что, безусловно, было известно Набокову, точно назвавшему Блока в числе поэтов, повлиявших на Чацкого. Не мог Набоков не заметить и того, что строки Струве перекликаются с названием сборника Чацкого («барка жизни» – ладья) и с его стихами «Герцогиня»: «Но глаза бесконечной муки / Не твои, и я их боюсь, – / Я их видел на дне фелуки, / Покидая родную Русь». Фелука прямо указывала на учителя и кумира Чацкого Гумилева, в «Носороге» (сб. «Романтические стихи», 1908) которого находим и важные для «Ладьи» мотивы «странствия» и «туманов»: «Взоры в розовых туманах / Мысль далёко уведут, / И из стран обетованных / Нам незримые фелуки / За тобою приплывут» [764] (фелука – похожее на ладью малое парусное и гребное судно).

Фелука и название сборника, кроме того, открывают в книге стихов Чацкого второй – биографический – план, не отмеченный Набоковым в рецензии, поскольку с ними связана история его бегства из Советской России, которую он любил рассказывать и которую Струве считал выдумкой.

Страховский бежал из России не на лодке и не по Балтийскому морю, – писал Струве к Вере Набоковой в 1973 году. – Из Петербурга он выбрался в Архангельск и оказался там, когда там высадились войска союзников <…> Занимал должность не то aide‑de‑camp у главы Архангельского правительства Н. В. Чайковского, не то офицера для связи между правительством Чайковского и союзниками <…> Был вывезен в Англию на британском военном корабле. Много позже, в 1920 году, уже в Англии, он вздумал поехать к Врангелю в Крым. Попал под самый занавес и возвращался назад одиночкой, через Марсель, с большими приключениями (во всяком случае, так любил рассказывать). Отрастил себе бакенбарды и когда, в очень замухрышчатом виде, явился в один знакомый русский дом в Лондоне и ему открыла дверь старая няня, то она пошла докладывать хозяйке: «Барыня, барыня! Вас там не то Евгений Онегин, не то сам Пушкин спрашивает». Так рассказывал сам Страховский, который после того взял себе как псевдоним имя Чацкого [765].

Обращает на себя внимание в набоковской рецензии и то обстоятельство, что общее прошлое Набокова и Чацкого – жизнь молодого русского поэта‑эмигранта в Англии – более не объединяет, а скорее разъединяет «собратьев». Набокову становится ясно, что его ‑стрит у него оказывается в Сити (а не в Вест‑Энде), он упрекает Чацкого в условно‑хрестоматийном изображении Англии, страны «зелени яркой» и «городов черных», начиная разбор его стихов словами: «Поспешим предупредить читателя, что Л. Чацкий Англию проглядел». Предупредим читателя и мы, заметив, что досадовал Набоков не столько из‑за поверхностного и потому ложного впечатления поэта от Англии, сколько из‑за невыразительности самого его сочинительства, неспособного подняться до искусства и потому искажавшего и огрублявшего то, что было дорого Набокову, – причем Россию в той же мере, что и Англию. Как Чацкий «проглядел» Англию, он так же, заключает Набоков свою рецензию, «отчужден от родины».

Одновременно с «Ладьей» тем же издательством Гутнова был выпущен сборник рассказов Чацкого «Фантазии лорда Генри». Некоторое пункты в рецензии Набокова говорят о том, что он был знаком с этой книгой салонной прозы, прохладный отзыв на которую другого члена «Братства», Владимира Татаринова, был напечатан в «Руле» на одной странице с рецензией Набокова на «Железный перстень» Кречетова [766]. В предисловии Чацкого к этой книге содержится, по сути, конспект основных тем, мотивов и образов «Ладьи»:

Когда я в первый раз, приближаясь к Англии, увидел ее низкие зеленые берега, затянутые туманной дымкой, я уже был готов полюбить эту страну, давшую миру Оскара Уайльда и Обри Бердслэя. Вскоре зелень полей и низовьев Темзы была подавлена городом, гигантом из гигантов – Лондоном. Мрачный, буйно клокочущий человеческим потоком днем, он засыпает с тяжелыми вздохами к полночи и видит сны [767].

Многие стихи сборника Чацкого построены на этом нехитром приеме контраста яви и сна, истории и современности, прелести природы («А там зима пушит поля снегами / И ледянит серебряной клюкой, / Чтоб вновь смениться нежными ночами – / Весенней очарованной рекой») и тяжелого дыхания «города едких снов». В своей рецензии Набоков приводит стихи, в которых Чацкий, описывая лондонский парк, всюду видит «метку» Бердслея и замечает: «Это старый прием. Прием Уа[й]льда, доказывавшего, что не будь Уистлера, не было бы туманов над Темзой». О лондонских туманах у Чацкого пишет и Татаринов в своей рецензии:

Л. Чацкий принадлежит к той немногочисленной плеяде русских писателей, которые нашли, полюбили Англию и захотели передать ее своеобразное очарование своему народу. <…> От Англии Чацкого откажутся многие англичане. Его образы родились в желтом густом лондонском тумане, смешанном с сыростью, тянущейся с набережных Темзы. Есть в них элемент болезненной извращенности, пряной экзотики, тепличной замкнутости. Он все время скользит на границе реального и нездешнего, где все как в тумане[,] неясно и смутно.

«пресловутыми туманами» и те несколько обывательских клише, которые так же далеки от истины, как «представление калмыка об Англии как о мрачной стране, где учителя с рыжими бакенбардами до смерти засекают маленьких мальчиков» («Истинная жизнь Севастьяна Найта»).

Не менее суровому разбору подвергает молодой критик Набоков поэтический багаж Чацкого, показывая отличное знание русской поэзии, пристальное внимание не только к поэтам первого ряда, но и второго и даже третьего (звучат имена Жуковского, Блока, Гумилева, Бальмонта, Северянина, Ратгауза, Вертинского), тонкое понимание особенностей русской версификации. В той же первой напечатанной рецензии на сборник Кречетова Набоков определяет свою литературную позицию «хранителя традиций» и свой взгляд на роль эмигрантского писателя, которых он будет держаться до конца 30‑х годов, то есть до тех пор, пока в его собственной поэтике не произойдет коренного перелома. «В наши черные дни, – начинает Набоков эту рецензию, – когда мучат русскую музу несметные хулиганистые „поэтисты“, сладко раскрыть книжечку стихов простых и понятных. Я благодарен Сергею Кречетову за скромность его образов, за плавность округлых размеров, за приятный, тусклый блеск его „Железного перстня“» [768]. Стихи Чацкого, напротив, испорчены, по его мнению, «склонностью к ложной утонченности», ломаными размерами, неверными ударениями, расплывчатостью мысли, а главное – беззаконным отступлением от трехвековой сени русской поэзии: «Если бы Чацкий остался в тени этого „трехвекового дуба“, прислушиваясь к его ямбическому шелесту, то поэт вышел бы из него превосходный». Набоков не видит как будто ничего зазорного в том, что немолодой уже Кречетов пишет все те же подражательные, старательные стихи, он готов простить ему и общие места, и брюсовскую риторичность его монотонных, действительно тусклых пьес за его преданность традиции, но безжалостно разносит такие же слабые бескрылые стихи начинающего Чацкого, лишь высказывая надежду, что в следующем сборнике он «будет проще и строже».

Неизвестно, был ли знаком Страховский с этой рецензией Набокова, была ли она прочитана на одном из собраний «Братства», которые продолжались, согласно Струве, и в 1923 году (имеющиеся протоколы заседаний ограничены 1922 годом). Во всяком случае, в своих поздних стихах он не изжил недостатков, на которые указал его товарищ по кружку: мы находим в них то же пристрастие к женским ассонансам («далей / печали») и те же неверные ударения («этих / сетях») [769]. Не знаем мы и того, как сам Страховский относился к стихам Набокова, но можем предположить, что в 1922 году он предпочитал более зрелые стихи Глеба Струве (которые взял эпиграфом к своему сборнику) и разделял его мнение о скованности, «перегруженности деталями», «сентиментальности и слащавости», «бедности внутренней символики» и «отсутствии подлинного творческого огня» набоковской поэзии того времени, высказанное в рецензии на малоудачный сборник Набокова «Гроздь» [770].

Судьба двух рыцарей «Круглого Стола» после берлинской поры оказалась отчасти схожей: прожив еще несколько лет в Европе, Чацкий переехал в Америку, написал на английском языке книги о русской литературе (вызвав гнев Ахматовой своими недостоверными рассказами о Гумилеве и Мандельштаме [771]), преподавал словесность в Гарварде, где через десять лет после него будет читать лекции и Набоков. По совпадению, в том же номере «Нового журнала», в котором были напечатаны «Заметки переводчика» Набокова, посвященные его комментированному переводу «Евгения Онегина», Страховский опубликовал заметку «Фет и Ахматова» [772].

Впоследствии Набоков не раз вспоминал своего берлинского знакомого – всегда с большой долей иронии. Он никогда не упоминал о том, что состоял с Чацким в одном литературном объединении, имел с ним общих друзей, рецензировал его стихи. Уже будучи в Америке, когда он давно потерял Чацкого из виду (убедившись лишь в том, что поэта из него не вышло), Набоков узнал о новом его амплуа профессора словесности. 25 декабря 1943 года (в это время Набоков безуспешно искал постоянное место в американских университетах) он написал Роману Гринбергу:

Страховский (в двадцатых годах, в Берлине, писавший стихи под акмеистов и подписывавшийся «Леонид Чацкий»), занимает студентов собственными поэзами, которые он их заставляет учить наизусть, и все рассказывает о большом своем друге и сподвижнике Гумилеве (которого он вряд ли когда‑либо видел), так что Гумилев стал в некотором роде посмешищем у студентов [773].

Много позже один из студентов Чацкого, Джулиан Мойнаган, ставший писателем и исследователем Набокова, в своих воспоминаниях в юбилейном набоковском номере «TriQuaterly» (№ 17, зима 1970 года) и затем в сборнике Аппеля и Ньюмана рассказал о том, что в Гарварде в конце войны русскую литературу у него преподавал Страховский. «Д‑р Леонид И. Страховский был наш Пнин, и я никогда не забуду, как он заставлял нас разбирать стихи акмеистов, напечатанные на отдельных, размноженных на мимеографе, листах, как он, случалось, рыдал, рассказывая о казни своего любимого поэта‑наставника, Николая Гумилева», – вспоминал Мойнаган, описавший Страховского как талантливого, очень педантичного, эмоционального человека, обращенного к дореволюционной России, и сравнивший его с Набоковым [774]. Последнее, очевидно, побудило Набокова написать сдержанное опровержение. В своих заметках по поводу статей и воспоминаний, напечатанных в этом юбилейном выпуске (эти заметки Набоков перепечатал в 1973 году в книге «Стойкие убеждения»), он ответил ему так:

В чудном очерке «Лолита и связанные с ней воспоминания» г‑н Мойнаган упоминает своего профессора русского языка, покойного д‑ра Леонида Страховского (лекторы иностранного происхождения были по большей части «докторами»). Я знавал его, он совсем не был похож на моего Пнина. Мы встречались на литературных вечерах в Берлине полвека тому назад. Он сочинял стихи. Носил монокль. Был лишен чувства юмора. Он многословно, с драматическими подробностями рассказывал о своих фронтовых и гражданских приключениях. Большинству его долгих рассказов было свойственно иссякать в самый кульминационный момент. Он работал вагоновожатым и однажды сбил человека [775]. Гребная шлюпка, на которой он бежал из России, дала течь посреди Балтийского моря. Когда его спрашивали, что же случилось потом, он только слабо отмахивался русским жестом отчаяния и отрешения [776].

«Материалы для критики» печатаются (по современным нормам орфографии, с сохранением некоторых особенностей правописания и пунктуации автора) по беловой рукописи (чернила, пять страниц, исписанные recto verso), имеющей незначительную правку и хранящейся в архиве Набокова в Нью‑Йоркской публичной библиотеке (Berg Collection / Vladimir Nabokov papers. Manuscript box 1). Подчеркнутые Набоковым слова выделяются курсивом.

Стихотворные эпиграммы Набокова и протоколы заседаний «Братства Круглого Стола» (чернила, карандаш) печатаются по автографам, хранящимся в архиве Г. П. Струве (Hoover Institution Archives / Gleb Struve papers. Box 108, folder 20).

I

Владимир Набоков

Материалы для критики

[рецензия: Леонид Чацкий. Ладья. Берлин: Издательство Е. А. Гутнова, 1922. 62 стр. ]

– «Ладья». Почему именно «Ладья» – неизвестно: поэт почти не упоминает о воде, стихи все больше городские, комнатные. Неизвестно и почему эпиграф взят из Омара Ха[й]яма [778]. Восточного в творчестве Л. Чацкого нет ничего. Сборник посвящен Англии – стране «зелени яркой», «городов черных», «утонченной расы» и «возмутительной черни» [779]. Поспешим предупредить читателя, что Л. Чацкий Англию проглядел. Дает он, правда, четыре пьесы (цикл «Старая Англия»), изображающих ее старину (из них «Последний пир» – лучшая вещь в сборнике), но это скорее отрывки из исторической хрестоматии, перелитые в стихи по рецепту Гумилева. Вышло образно, ярко. Но так можно было написать и не побывавши ни в Сомерсете, ни в Сассексе [780]. Настоящая Англия – не Англия черных городов и пресловутых туманов, а радостная пестрая Англия, давшая человечеству гигантского сочного Шекспира и бесчисленных солнечных поэтов, – Англия, влюбленная в чудесные мелочи жизни, создающая пословицы и шутки, в которых поэзии хоть отбавляй, – эта Англия никак не отразилась на творчестве Чацкого. В одном стихотворении («Безумная ночь» – почему безумная, непонятно [781]) такие, например, прозаические строки:

Это старый прием. Прием Уа[й]льда, доказывавшего, что не будь Уистлера, не было бы туманов над Темзой [782]. Скажу прямо: в упомянутом стихотворении нет ни «безумия», ни лондонского парка. Есть только склонность к ложной утонченности, и эта утонченность роковым образом подействовала на поэта. Ведь на самом‑то деле темы стихов его очень простые: одиночество, воспоминанье любви, ожиданье писем, сожженье писем, воскресшие портреты в старинном доме, «губящие» никогда [783], девушка, ушедшая на улицу искать Любовь (с большой буквы) [784], «грустная песенка дождя» [785], люди, расходящееся как корабли, – вот эти вековые, очень симпатичные темы. Изломанного, изысканного тут ровно ничего нет: поэт сам признается, что он влюблен в старую добрую «даль» (обыкновенно подернутую серебристой или лиловой дымкой), «которую любили так недавно поэты и стараются забыть» [786]. Тепло и нежно звучит его душа в стихотворении «Забытым» («…но я по‑прежнему сын Господень. Забытые, любимые, верьте!») и совсем хорош конец стихотворения «Тень прошлого»:

Это чисто, просто, выпукло. Если бы Чацкий остался в тени этого «трехвекового дуба», прислушиваясь к его ямбическому шелесту, то поэт вышел бы из него превосходный. Но вмешался издерганный бес утонченности, и муза Леонида Чацкого заплуталась. И тут пошли какие‑то никчемные «лунные» и «смуглые» Пьерро [sic] [787], которые, быть может, хороши на подмостках, но никак не в стихах русского поэта, пишущего после Блока, – появились «тени Версаля» (тоже «цикл», представленный одним стихотворением [788]), и ночи стали непременно «безумными», мир – «проклятым», кружева – «лиловыми», а сам Чацкий – «пажом изломанной мечты» [789].

«белую розу в петлице» и увлекаться «blanc‑et‑noir’ом» [790]. Эта утонченность банальная или утонченная банальность, как хотите. Лучший выразитель ее в нашей поэзии – Северянин, но он не может иначе писать, а Леонид Чацкий может.

Но случилась роковая вещь: Чацкий в погоне за призрачным, странным, пьерро‑маркизным, туманно‑издерганным упустил из виду, что он еще не перешел той ступени, через которую проходят почти все начинающие поэты, – ступени общих мест. Поэтому кажется, что он говорит что‑то новое, свежее, вполне выражающее свою мысль, а на самом‑то деле, слова, выбранные им, – мертвые. Это – клишэ.

Клишэ разделяются на две группы. К первой относятся стихи Ратгауза, проза Лаппо‑Данилевской [791]. Проявленье этого бича литературы, в частности, такое: определяющее слово и определяемое настолько привыкли быть вместе, что образуют какой‑то бесцветный словесный ком. Или: все предложенье настолько потаскано, что теряет свою первоначальную яркость. Вот несколько примеров, взятых из стихов Леонида Чацкого: «вьются кудри своенравно», «чары красоты», «смуглая, кудрявая царевна», «каменное сердце», «измученная душа», «весенние несбывшиеся сны», «небо, к земле равнодушное», «волшебно царит полутьма» [792] и т. д. Даже отдельные строфы:

Тут еще спасает (спасает ли?) ломаный размер, но превратите его в анапест (мимоходом сгладив грамматическую неправильность), и выйдет уже совсем «по‑цыгански»:

А строфы из другого стихотворения – о пауке – даже и размер не спасает:

– что напоминает, между прочим, революционное: «Довольно вы пили нашу кровушку…» Отметим также такой перл банальности, доведенной до абсурда, как: «В ушах дрожит поцелуев звон» [795] (ах, этот «звон поцелуев»! И кто, положа руку на сердце, скажет, что он его слышал?). К общим местам относятся и такие наивные утверждения поэта: «Люди, умирая, стонут» [796]. Или: «убежал, испуганный, прочь» [797].

‑нибудь значил), перешел в руки бесчисленных молодых поэтов и, вырванный из своей среды, утратил свое значенье (значенье, так сказать, относительное). И таких клишэ много у Чацкого. Вот несколько примеров: «ветер голубой» [798], «голубые тучи» [799] (в стихотворении, где ни одного слова о природе нет – и вдруг такое обращенье), «пели звездные лучи», «город черный», «город едких снов», «дни торжественных свершений» [800] (тут банально – множественное число. У символистов бывало всего понемногу – солнц, лун). «Последнею встречей нашей цветет золотая весна» [801] (это Блоковское – «цвести встречей» [802]); «Кривился улыбкой жалкой, неровной, ваш накрашенный детский рот» [803], «Рот, очерченный мукой» [804] (Вертинский [805]). И такие банальные бальмонтовское невнятицы: «и мгновения короче в бледной зыбкости зеркал». И как знаменательно, например, следующее: поэту нужно было сказать, что по звону шпор можно было судить о том, что они заржавлены, а размер не позволял употребить длинное это прилагательное. Жуковский просто урезал бы его и получилось бы

У Чацкого, конечно:

В этом превращении «ы» в «о» вся история нашей поэзии за целый век.

«я не в силах удержаться поцеловать твой нежный алый рот» [807]. «Меня жжет пронзительная ревность по (!) твоем невидимом царе» [808]. «Сердце бьется как в (!) наковальне» [809] – и так далее. Уже к области курьезов относятся такие случаи, как:

Или:

Не дописав последний (sic) стих [811] [по пашне ходить трудно, а уж скакать совсем невозможно, ни пешему, ни конному] [812]

– ямбом. Из них недурны: «Ветер – кудри, ветер – очи…», «Ожидание», «Как черные волы по влажной пашне» [813] и «Старость» и «Япония». Но слух у поэта очень неверен. Слово «октябрьский» превращается у него в пэон II [814], а главное, он совершенно не чувствует, что слова «моим», «твоим, «твоем», «когда», «мое», «меня», «моя», «его» – хотя и произносятся быстрее существительных и глаголов, что и объясняет их положенье в трехсложных размерах, где изредка еще допустимы такие соединенья, как: мое сердце, ее сердце (– –́), однако ни в коем случае не могут терять естественного своего ударения в хореических и ямбических строках (и вообще, исключением из этого правила являются такие союзы, как: перед, между, как бы и др. Благодаря своей звуковой легковесности, они могут входить в неударяемую часть пэона). Между тем у Чацкого встречаются такие строки:

Или: «И сердце дрогнет, когда (!) дробный стук…» [816] и т. д.

Вышеизложенное явленье наблюдается в русских частушках, где не только местоименья, но и глаголы носят ритмическое ударенье. Напр.<имер>:

и т. д.

Но в стихах русского поэта это смертный грех.

Остальные стихи в сборнике написаны размером винегретным. По‑моему, звучат они очень жестко и подчас переходят просто в прозу. Попадаются и такие какофонии:

Чацкий предпочитает ассонансы правильным рифмам. У него попадаются некоторые очень приятные: Cologne – огонь, Мурильо – крылья, англы – фаланги [819]. Другие, как, напр.<имер>, Сомерсета – ветра, ворота – когорта, медь – смерть, вперед – когорт [820], звучат косноязычно, гугниво, словно поэт не произносит буквы «р». Наконец, рядом с банальными рифмами «кровь – любовь», «случайно – необычайно» встречаются и банальные ассонансы, вроде «ветер – вечер», «улицах – сутулится», «грусть – Русь» [821]. И вообще, я бы советовал Леониду Чацкому совершенно отбросить ассонансы мужские: «рука – зеркал» (в правильном четырехстопном хорее с чередующимися рифмами!), «птиц – любить», «снов – любовь» [822]. Такие созвучия вызывают только недоуменье. Неудачны и многие женские и дактилические [ассонансы], как‑то: «призывнее – линии», «несчастье – смеяться», «чудесная – вёснами», «воздух – роза» [823].

* * *

Вывод из вышесказанного ясен: Леонид Чацкий не чувствует и не любит своего языка. И тем свободнее размер, в который он заключает свою мысль, чем мысль эта делается расплывчатее, а самый стих – прозаичнее. В большинстве стихотворений книги строфы резко распадаются на две части, что намекает на известную слабость: есть женская рифма и есть мужская, а в следующих двух строках смысл резко меняется сообразно с подобранными созвучьями. И знаменательно, что поэт пишет гораздо лучше, гораздо образнее, когда употребляет строгий размер. Но мне сдается, что теория, техника стихосложения ему известна только по интуиции, меж тем, повторяю, слух у него неверен, русской речи он не чувствует. И вообще, только два раза <отворении> «Герцогиня» [824]) и другой раз так:

«Красиво» – самое некрасивое слово в русском языке, а говорить о своей родине, что она «красиво называлась Русью», – почти кощунственно.

И мне кажется, что в этой отчужденности от родины, в этом тяготении к чему‑то иноземному, но совершенно неусвоенному, в этом беспомощном маяченьи между ложной утонченностью и банальностью общих мест и таится причина зла. Нужно надеяться, что в следующем сборнике Леонид Чацкий будет проще и строже – ибо он несомненно поэт, но поэт, пошедший по неверному пути.

[около декабря 1922 г.]

* * *

Вместе с протоколами «Братства Круглого Стола» в архиве Глеба Струве отложились шуточные стихи Набокова, к которым Струве сделал следующее примечание:

Стихотворения, написанные В. В. Набоковым в Берлине в 1923 г., когда мы оба принадлежали к литературному кружку, который назывался «Братство Круглого Стола» (название было придумано Л. И. Страховским‑Чацким) и собирался большей частью у меня на квартире (9, Байрише штрассе, Берлин – Вильмерсдорф). Стихотворения представляют собой эпиграммы на некоторых (не всех) членов кружка. Не представлены: Л. И. Страховский (Леонид Чацкий), В. Л. (Корвин) – Пиотровский, В. А. Амфитеатров‑Кадашев. Н. В. Яковлев и А. С. (?) Арбузов были на периферии кружка [826] и редко посещали собрания. Сохранилось несколько протоколов собраний, которые составлял Л. И. Страховский, и несколько его карикатур [827].

[Автограф Набокова без даты и подписи: ]

Вскоре после смерти мужа Вера Набокова получила от Г. П. Струве письмо о его намерении опубликовать статью о Кумминге, Яковлеве и Арбузове и ответила ему следующее: «Честно говоря, мне кажется, что момент для подобной публикации выбран не слишком подходящий. С одной стороны, хотя Яковлев, Вы и Лукаш были его друзьями, с Арбузовым он был едва знаком, а к Куммингу относился с глубокой неприязнью. Если же Вам все же так хочется это напечатать, пожалуйста, подождите несколько месяцев» [830]. Статья, однако, была тогда же опубликована, и Струве 7 сентября 1977 года писал В. Е. Набоковой с извинениями:

‑таки знал тогда. Включение его в стихотворение меня самого удивило, потому что он, кажется, всего раз был на собраниях этого «кружка». Кумминга, которого я потом ни разу не встречал, В. В. мог знать по «Рулю». Может быть, он потом его и не любил, но выбор членов кружка (т. е. их фамилий) был его собственный (большую роль играли рифменные соображения). Почему‑то он, например, не включил двух самых активных членов этого кружка: Леонида Чацкого (Страховского, племянника М. И. Ростовцева [831]), который был секретарем, вел протоколы и рисовал карикатуры, и В. Л. Корвин‑Пиотровского, о стихах которого В. В. позже очень лестно отзывался… [832]

Протоколы заседаний «Братства Круглого Стола»

Протокол

Учредительного заседания «Братства Круглого Стола»

8 ноября 1922 г.

: В. Амфитеатров‑Кадашев, Сергей Горный, Сергей Кречетов, Иван Лукаш, Владимир Сирин, Глеб Струве [833] и Леонид Чацкий.

1. Состав общества: В. Амфитеатров‑Кадашев, Сергей Горный, Сергей Кречетов, Иван Лукаш, Вл. Татаринов [834], Владимир Сирин, Глеб Струве и Леонид Чацкий.

2. Президиум общества: председатель – В. Амфитеатров, тов. председателя – Иван Лукаш, секретарь – Л. Чацкий.

3. Общество является тайным. Не допускается никаких влияний.

а) привлечь финансиста для устройства постоянного помещения при кафэ или ресторане, где будут устраиваться субботники для публики, где будет находиться секретарь, где будет постоянная выставка произведений художников.

b) Предполагаемые члены‑учредители клуба: Борис Зайцев, Саша Черный, Lolo (Мундштейн [835]), Тэффи.

c) Поручить техническую организацию клуба: В. Амфитеатрову, Сергею Горному и Леониду Чацкому.

5. a) Издание сатирического журнала: заведование журналом принадлежит издателю и группе лиц, где не замаскирован лишь один редактор.

°: В. Амфитеатрову, Сергею Горному и Леониду Чацкому.

6. В принципе разрешается вести переговоры от лица группы писателей, но не раскрывая тайны Общества.

7. План набега на «Сполохи»: поручить Сергею Кречетову и Леониду Чацкому.

8. План набега на «Руль»: поручить Сергею Горному и Глебу Струве.

Председатель: [В. Амфитеатров – подпись]

– подпись]

Секретарь: [Леонид Чацкий – подпись]

Протокол

2‑го заседания «Братства Круглого Стола»

15 ноября 1922 г.

: вся восьмерня [836].

Председательствует: Вл. Амфитеатров‑Кадашев.

Обязанности секретаря исполняет: Леонид Чацкий.

1) Доклад Председателя; постановили: Вл. Амф<итеатрову>–Кадашеву текст [?] Маковскому [837] и Перкушину [?]. С. Горный – Тэффи [1 – нрзб– Лазаревскому [838]. Чл.<ен> бр.<атства> Татаринов заботится о Критском [839] [?] и о рецензии об С. Юшкевиче [840].

2) Доклад секретаря; постановили: С. А. Кречетову писать К. Бальмонту и Ив. Бунину. Вл. Амфитеатрову отдельно забрать. К.<речетову> пис[ать] Дон‑Аминадо, В. С.<ирину> – В. Клопотовскому [841], С.<ергею> Г.<орному> – Тэффи, Росимову. С.<ергей> Г.<орный> и В.<ладимир> А.<мфитеатров> – [Саша] Черный, В.<ладимир> А.<мфитеатров> – Чириков, С. Юшкевич, С.<ергей> Г.<орный> – Яблоновский.

3) Доклад Сергея Кречетова; постановили: Поручить составление письма – Л. Чацкий и С. Горный. Сергей Горный и В. Амфитеатров наседают на В. И. Нем<ировича‑>Данченко.

1) 4) [sic] Доклад Сергея Горного; постановили: а) о вечере «Веретена». b) о «Сатириконе» и переговорах с Отто Кирхнер и K°: Аркадий Аверченко – редактор в Праге, П. П. Потемкин – редактор в Берлине, Сергей Горный – секретарь. Прага вносит – 2 1/2 миллиона, О. К. и K° – 1 1/2 миллиона. Предложение Дон Аминадо о субсидии на основе участия Аверченко, Потемкина, С. Черного, Тэффи, Горного. Х. вносит 3 миллиона. Прения. Ив. Лукаш поднял вопрос о мере нашего участия.

Постановили: благодарить докладчика.

Доклад В. Амфитеатрова‑Кадашева: О клубе. Поручить отправиться к Басмуту [?] Амфитеатрову, Горному, Татаринову и Чацкому. Надо думать о газете.

[2‑ая страница. Вверху несколько берлинских адресов, в том числе вычеркнутых: ]

Märkische st. 3 bei Bayer

[1 – нрзб.]

‑Sude [sic] Steglitz 1–10

Григ<орий> Ефим<ович> Гл [нрзб.]

Carlsruher [sic] str. 23. II

Halensee

Uhlund 9.1–0.9

Привлечь Марину Цветаеву [843] – Г. Струве.

Поручить Ив. Лукашу сделаться редактором Альманаха.

Рекогносцировку у Ремизова поручить Г. Струве. О «Русском деле» [844] в Белграде. Давать материалы С. Горному. Поручить адрес А. М. Асдора [?] узнать Г. Струве.

Протокол [845]

«Братства Круглого Стола»

29 ноября 1922 г.

Председатель: В. А. Амфитеатров‑Кадашев.

Об[язанности] секр[етаря] исп[олняет]: Леонид Чацкий.

1) Доклад Председателя об организации Клуба – ввиду наметившихся затруднений со стороны финансовой, вопрос временно отложить.

<едателя> об организации лит.<ературного> прил.<ожения> [к] газете «Руль». Поручить В. Е. Татаринову навести справки Ивану Лукашу пойти в пятницу к И. В. Гессену [846].

3) Доклад Предс.<едателя> об изд.<ании> у Отто Кирхнер и K° Романтического альманаха. Поручить собеседования Ив. Лукашу и В. А. Амфитеатрову‑Кадашеву. Поручить написание письма И. А. Бунину – Сергею Горному.

4) Доклад Предс.<едателя> о «Сполохах». Поручить В. А. Амфитеатрову‑Кадашеву собрать на письмо Е. А. Гутнову [847] подписи С. Юшкевича и Е. Чирикова для передачи Е. А. Гутнову в субботу.

5) Доклад Предс.<едателя> о письмах «Веретена», напечат.<анных> в «Накануне» и во «Времени» [848]. Заслушали письма. Поручить Сергею Кречетову ответить письмом в редакцию от имени «Медного Всадника» [849] дополнительно к краткому письму ушедших из «Веретена».

* * *

К более позднему следствию недолгой причастности Набокова к «Братству Круглого Стола» относится его участие вместе с другими собратьями распавшегося кружка и близкими ему берлинскими литераторами в составном фельетоне Сергея Горного «Сон», напечатанном в рижской газете «Сегодня» 1 апреля 1925 года. Первоапрельский фельетон представлял собой остроумную пародию на саму газету «Сегодня», с передовой, письмом балканского корреспондента, стихами, экономическим отделом и т. д. Самопародия Набокова была напечатана наряду с самопародиями В. Татаринова («Научный фельетон») и А. Яблоновского («Фельетон. Гришка Зиновьев»).

II

Протоколы заседаний «Клуба Поэтов» (1928)

«Клубная Азбука» (1928)

Хотя Набоков в 20‑е годы в Берлине старался держаться в стороне от многочисленных политических объединений русских эмигрантов, время от времени он принимал участие в вечерах или торжествах, посвященных различным общественным событиям. В письме к матери в декабре 1924 года он описал один из таких вечеров – чествование барона Врангеля:

Вчера получил № «Галлиполийского вестника» с моими стихами на первом месте, крупным шрифтом [852]. Вчера же я познакомился с генералом Врангелем. Происходило это в ресторане, и те 50–60 человек, которые собрались, встречали его, как императора. Говорили речи, кричали ура. Врангель – очень высокий, очень широкий в плечах, с узкой головой, слегка лысеющий, говорит с немецким акцентом, удлиняя последние гласные прилагательных. Банкет продолжался часа три, была в речах торжественная простота, без всякой политики – и, тем более, – черносотенства, – быть может потому, что Масленников [853] и его зубры не явились, обидевшись на то, что Правленье решило исключить тлетворный дух политики. Среди присутствующих были и боевые офицеры и общественные деятели (дурак Лоллий Львов, напр.<имер>) и литераторы (Кречетов, Лукаш и я). Было прекрасно [854].

‑видимому, и идет речь в недатированном письме Набокова к матери второй половины 1924 года: «<…> я выезжаю в субботу утром – так как меня задерживают дела, – очень важные и, быть может, плодотворные. Вообще, жизнь понемногу выпрямляется. <…> Мои таинственные дела широко развиваются. У нас есть своя контора, пишущая машинка и т. д. Расскажу более подробно, когда увидимся» [855]), Набоков принял участие в создании издательского товарищества «Арзамас», которое начало свою работу в феврале 1925 года и также существовало недолго, выпустив несколько книг (среди которых «Граф Калиостро» Лукаша). В «Руле» было помещено следующее объявление:

«Арзамас»

Группой русских литераторов в Берлине основано, на товарищеских началах, издательство «Арзамас».

<ого> творчества, издательство «Арзамас» ставит своей целью содействовать авторам в издании их произведений. В связи с этим издательство организует также и комиссионное посредничество (контрагентство) по сбыту русских книг.

В издательстве «Арзамас» принимают участие: Ю. И. Айхенвальд, В. Я. Ирецкий, И. С. Лукаш, А. И. Лясковский, Н. В. Майер, В. В. Сирин и А. А. Яблоновский.

Деятельность свою издательство начинает с выпуска книги «Две жены»: Толстая и Достоевская. Материалы и комментарии Ю. И. Айхенвальда.

Адрес для корреспонденции по делам издательства «Арзамас»: A. Laskowski, Berlin – Charlottenburg, Herderstr. 5, III, b. Gerlach. Прием лично там же, ежедневно от 3 до 5 ч. дня [856].

Документальные свидетельства участия Набокова в эмигрантских литературных кружках и объединениях (содружестве «Веретено», берлинском «Клубе писателей», кружке Ю. Айхенвальда и Р. Татариновой, берлинском «Клубе Поэтов», парижском дискуссионном клубе «Круг») немногочисленны. Не считая воспоминаний и нескольких упоминаний в печати (в газетных и журнальных объявлениях и в отчетах о прошедших заседаниях этих кружков), мы располагаем лишь представленными здесь тремя протоколами заседаний «Братства Круглого Стола», более подробными и содержательными протоколами и заметками «Клуба Поэтов» и перепиской участников этого кружка, объединившегося вокруг Михаила Горлина и Раисы Блох [857]. Более деятельное, чем в «Братстве», участие Набокова в «Клубе Поэтов», который был основан 10 февраля 1928 года, нашло отражение в «Журнале Клуба Поэтов» и протоколах его заседаний, в которых отмечены прочитанные им на собраниях произведения, его замечания и некоторые высказывания, чаще всего носившие характер шутливых ремарок.

«Клуб Поэтов»:

<…> основателем и душой кружка (возникшего в 1928 году) был Михаил Горлин, одаренный поэт, – впоследствии литературовед, автор целого ряда научных статей – и даже пьесок для театра марионеток… <…> Но в то время, о котором я пишу, Михаилу Горлину не было еще и 20 лет. <…> На первом же нашем собрании Горлин был избран секретарем кружка и остался им до конца. Членов – писателей и поэтов – у нас было немного, не более двадцати пяти. Иногда состав кружка расширялся: приезжали гости из Парижа, например Георгий Раевский, Ирина Одоевцева, или же – на краткий срок – поэты из прибалтийских стран: из них запомнился мне Борис Вильде, писавший под псевдонимом «Дикой». <…>

Из молодых членов кружка упомяну о тех, чьи имена сохранились в истории эмигрантской литературы: София Прегель, Юрий Джанумов, Раиса Блох, Николай Белоцветов, Евгений Рабинович (впоследствии прославившийся в Америке биолог‑атомист), Виктор Франк, ставший англо‑русским публицистом. Менее известен Эссад‑бей, вскоре перешедший на немецкий язык, – чрезвычайно плодовитый, но не слишком серьезный историк [858].

<…>

А Владимир Набоков – тогда еще Сирин – высокий, худой, стремительный, – появлялся в кружке довольно часто, охотно читал нам свои стихи и любил поспорить о поэзии. Хотя он был тогда еще очень молод и напечатанных произведений за ним числилось немного <…>, его блестящий, оригинальный дар, стилистическое богатство и своеобразие и авторитетный тон сразу создали ему в кружке особое положение: он считался «мэтром».

<…>

Кружок собирался раз в неделю, то в кафе, то на частных квартирах. На каждом заседании читались новые произведения, немедленно подвергавшиеся строгой, «нелицеприятной» критике. Почти все участники кружка были поэтами <…>

Не обходилось, конечно, без чаепития и сладких пирогов, но это было между прочим: главным нашим удовольствием были бурные споры о ритме, образах, стиле, композиции. От времени до времени устраивались и публичные выступления: литературные вечера. Кружок выпустил в свет и три стихотворных сборника [859].

Из письма Набокова к матери 4 апреля 1928 года следует, что к этому времени в его отношении к коллегам по цеху и товарищам по литературным клубам политические разногласия уже не имели того значения, как то было в начале 20‑х годов:

На днях читал «Университетскую [поэму]» в кружке молодых поэтов. Особенно щедр на комплименты был Пиотровский[,] с которым мне было странно встретиться после четырех лет незнакомства (он, помнишь, был в нашем первом кружке со Струве, Лукашом и т. д., а потом вместе с Дроздовым и Гл. Алексеевым и Толстым перешел в «Накануне» – где между прочим Дроздов напечатал гнусную статейку обо мне, я ему тогда послал вызов на дуэль, но ответа не получил. Пиотровский ныне вернулся в эмигрантское стадо; за его превосходные стихи можно многое ему простить) [860].

«Клуба Поэтов» (в «Журнале» представлены протоколы с февраля по сентябрь 1928 года), которые мы публикуем вместе с некоторыми сопутствующими материалами по рукописным и машинописным текстам из «Журнала Клуба Поэтов», хранящегося в архиве В. Корвина‑Пиотровского [861].

Согласно недатированному «Списку членов Клуба Поэтов», в котором против фамилий значились берлинские адреса и номера телефонов, в его состав входили следующие лица (некоторые имена, адреса и телефонные номера в разное время вычеркивались и изменялись карандашом):

Прозопоэт Ассад‑бей

Поэтесса Блох

Поэт h. c. [862] Вольф

Прозопоэт Гофман

Поэт Джанумов

Прозопоэтесса Залькинд

Прозопоэт Каплун

<Поэтесса Левина>

Поэт Офросимов [863]

Поэт Павлович

Поэт Пиотровский

Поэт Рабинович

Поэт Сирин

Поэтесса Таль

Поэт Эльяшов

Поэт Розен

Поэт‑гость Ракита

Прозопоэтесса Векслер

Прозопоэт Штейнберг

«Клуба Поэтов»

Первое заседание клуба поэтов

Протокол

Первое заседание клуба поэтов состоялось в пятницу 10 февраля на квартире у поэта h. c. Вольфа.

Присутствовали: Ассад‑бей, Блох, Вольф, Горлин, Джанумов, Кумминг, Офросимов, Павлович, Пиотровский, Полищук, Рабинович, Эльяшов.

Членами клуба могут быть только поэты.

Заседания клуба будут посвящены чтению произведений его членов и докладов на общелитературные темы.

Заседания клуба будут иметь место раз в две недели, по понедельникам.

Поэт Рабинович и поэт Павлович прочли свои стихи.

Поэты Ассад‑бей, Блох, Горлин, Джанумов, Офросимов, Павлович, Пиотровский, Рабинович, Эльяшов обещали в ближайшем будущем прочесть доклады на следующие темы:

Ассад‑бей: Отображение Востока в русской литературе[,]

Блох: О вертикальном строении стихов[,]

Горлин: Проблема прозаизма в современной поэзии – гл. обр. в западной[,]

– гл. обр. Зощенко[,]

Офросимов: О поэзии в России и за рубежом[,]

Павлович: Классические размеры и строфы в современной поэзии[,]

Пиотровский: Развитие поэтического языка от символистов до наших дней[,]

Рабинович: О революции в поэзии и поэзии в революции[,]

Второе заседание клуба поэтов

Протокол

Второе заседание клуба поэтов состоялось в понедельник 20 февраля на квартире у поэта Горлина.

Присутствовали: Ассад‑бей, Блох, Вольф, Горлин, Гофман, Джанумов, Залькинд, Кумминг, Левина, Павлович, Пиотровский, Полищук, Рабинович, Эльяшов.

После официальной программы состоялась дискуссия по поводу журнала, который клуб «На Чердаке» [866] предполагал издать. Дискуссия была бурная и малоприятная.

Третье заседание клуба поэтов

Протокол

Третье заседание клуба поэтов состоялось в понедельник 5 марта на квартире у поэта Горлина.

‑бей, Блох, Вольф, Горлин, Гофман, Джанумов, Залькинд, Кумминг, Левина, Офросимов, Павлович, Пиотровский, Рабинович, Таль, Эльяшов.

Все присутствующие, равно как и отсутствующие Вольф и Полищук, автоматически были произведены в члены клуба поэтов с титулами: поэт, прозопоэт, поэт h. c.

Постановлено было выбирать на каждом заседании председателя.

Председателем был выбран п.<оэт> Рабинович.

Поэт Горлин был назначен непременным секретарем.

«Король».

Поэт Эльяшов прочел 4 стихотворения: «Над озаренной авансценой», «Окно выходило во поле», «Петербургский мечтатель» и «Джаз банд».

Четвертое заседание клуба поэтов

Протокол

Четвертое заседание клуба поэтов состоялось в понедельник 19 марта на квартире у поэта h. c. Вольфа.

‑бей, Блох, Вольф, Горлин, Гофман, Джанумов, Залькинд, Каплун, Левина, Рабинович, Сирин, Эльяшов.

Прозопоэт Каплун и поэт Сирин были произведены в члены клуба.

Постановлено было впредь письменно извещать всех членов о заседаниях клуба.

Прозопоэт Ассад‑бей прочел 4 сказки: «Альгазали», «Дервиш и султан» (из Саади), «Сказка о болтливом принце», «Как начали краситься красивые женщины».

Поэт Сирин прочел «Разговор» (поэт.<ический> диалог) и стих.<отворение> «Острова» [867].

«Так надо» и «Все земное в чемодан запаковал».

Поэтесса Блох прочла 3 стихотворения: «Воробей», «Как мне легко вспоминать об этом» и [ «Немцам»?].

После официальной программы поэт Эльяшов продекламировал пародии из книжки «Парнас дыбом» к немалому поэтов увеселению.

Пятое заседание клуба поэтов

Протокол

Присутствовали: Ассад‑бей, Бродский, Горлин, Джанумов, Залькинд, Каплун, Левина, Офросимов, Пиотровский, Рабинович, Ракита, Розен, Сирин, Эльяшов. Председательствовал поэт Офросимов.

Прозопоэт Бродский и поэт Розен были произведены в члены клуба.

Поэт Ракита был в виде исключения по уважительным причинам произведен в гости клуба с титулом: поэт‑гость.

Были прочитаны и приняты к сведению все протоколы предыдущих заседаний.

<оэты> Горлин, Ассад‑бей и Рабинович.

Поэт Сирин прочел «Университетскую поэму».

Прозопоэтесса Залькинд прочла рассказ «Молчание» и стих.<отворение> «Променять…»

Поэт Эльяшов прочел 3 ст.<ихотворения>: «Дуэль», «Страшный театр», «Бывают полуразмышленья…».

Поэт Джанумов прочел ст.<ихотворение> «Сидеть в кафе [и слушать]» [868].

<ихотворения>: «В гавани» и «Ямбы».

Следующее заседание назначено в виде исключения на вторник 17 апреля.

Намечена программа: доклад М. Горлина «Проблема прозаизма в современной поэзии». Чтение произведений до сих пор не выступавших в рамках клуба поэтов.

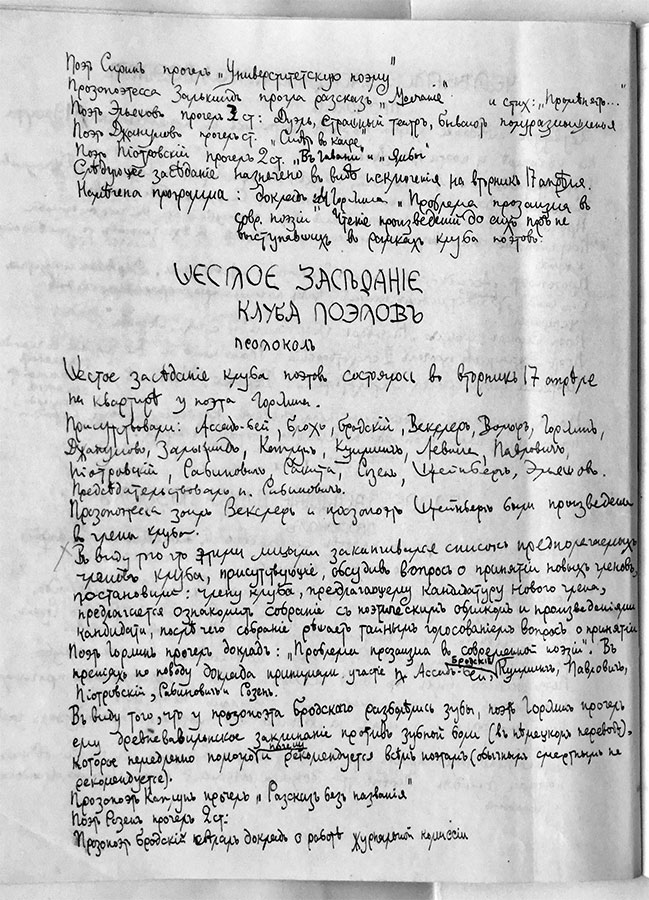

Шестое заседание клуба поэтов

Протокол

Присутствовали: Ассад‑бей, Блох, Бродский, Векслер, Вольф, Горлин, Джанумов, Залькинд, Каплун, Кумминг, Левина, Павлович, Пиотровский, Рабинович, Ракита, Розен, Штейнберг, Эльяшов. Председательствовал п.<оэт> Рабинович.

Прозопоэтесса зоил Векслер и прозопоэт Штейнберг были произведены в члены клуба.

В виду того, что этими лицами заканчивался список предполагаемых членов клуба, присутствующие, обсудив вопрос о принятии новых членов, постановили: члену клуба, предлагающему кандидатуру нового члена, предлагается ознакомить собрание с поэтическим обликом и произведениями кандидата, после чего собрание решает тайным голосованием вопрос о принятии.

Поэт Горлин прочел доклад «Проблема прозаизма в современной поэзии». В прениях по поводу доклада принимали участие Ассад‑бей, Бродский, Кумминг, Павлович, Пиотровский, Рабинович и Розен.

всем поэтам (обычным смертным не рекомендуется).

Прозопоэт Каплун прочел «Рассказ без названия».

Поэт Розен прочел 2 ст.<ихотворения>: [оставлено место для названий]

Прзопоэт Бродский сделал доклад о работе журнальной комиссии.

В виду позднего часа п.<оэты> Блох, Векслер, Каплун, Левина и Штейнберг принуждены были удалиться.

– при Рембрандтовском освещении – прочел поэт Кумминг свой мистический памфлет «Серп и Молот», пресильно всех взбудораживший.

Следующее заседание назначено на понедельник 30 апреля.

Намечена программа: доклад п.<оэта> Кумминга, прозаические произведения п.<оэтов> Ассад‑бея и Гофмана, стихотворения п.<оэтов> Рабиновича и Ракиты.

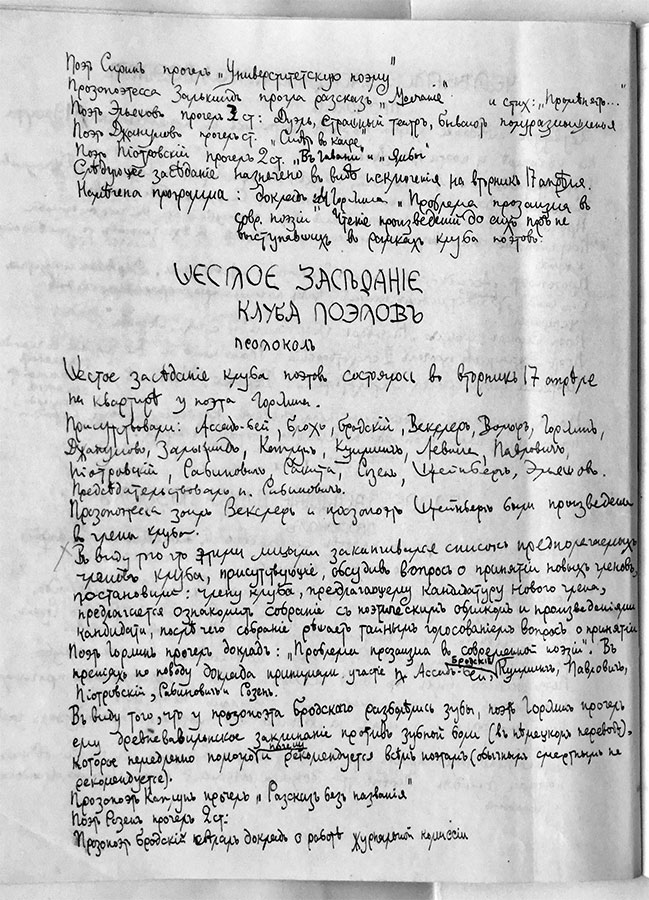

Седьмое заседание клуба поэтов

Протокол

Присутствовали: Ассад‑бей, Блох, Бродский, Векслер, Горлин, Гофман, Джанумов, Залькинд, Каплун, Левина, Павлович, Пиотровский, Рабинович, Ракита, Сирин, Эльяшов.

Постановлено было: председатель данного заседания назначает председателя на следующее заседание.

Председатель шестого собрания п.<оэт> Рабинович назначил председателем седьмого собрания п.<оэта> Эльяшова.

Решено было по предложению п.<оэта> Рабиновича Горлина пригласить на следующее заседание, как гостью, г‑жу Берту Ширацкую.

Прозопоэт Ассад‑бей прочел восточную легенду «Ашкар‑Абат»[.]

Прозопоэт Гофман прочел прозосимфонию «Эолна – в вечер о самоубийцах». Прозосимфония вызвала оживленные прения о возможности и внутренней оправданности такого рода искусства. В прениях особенно выделялся п.<оэт> Пиотровский.

Поэт Рабинович прочел 3 ст.<ихотворения>: «Сиена», «Орвието», «Я помню вас, степные дали» и вольное переложение рассказа Одиссея из Дантова «Ада»[.]

Поэт‑гость Ракита прочел перевод «Капитанов» Гумилева на немецкий язык, всеми за превосходный признанный, и 2 ст.<ихотворения>: <Я помню вас, степные дали> «Ты далека, моя степная доля» и [sic!]

‑летия С.‑Петербурга.

Следующее заседание назначено на вторник 15 мая[.]

Намечена программа: стихотворения поэтессы Блох и п.<оэта> Горлина, перевод из «Фауста» п.<оэта> Рабиновича, прозаические произведения п.<оэтов> Горлина и Гофмана, – и вновь – доклад п.<оэта> Кумминга.

На пути домой прозопоэт Бродский прочел его сопровождавшим короткий доклад об эротике «тонкого шелкового чулка» у п.<оэта> Рабиновича и об эротике «магических девочек» у п.<оэта> Ассад‑бея, весьма не в пользу последнего.

Автографы протоколов заседаний «Клуба Поэтов»

‑Пиотровского, Beinecke Library)

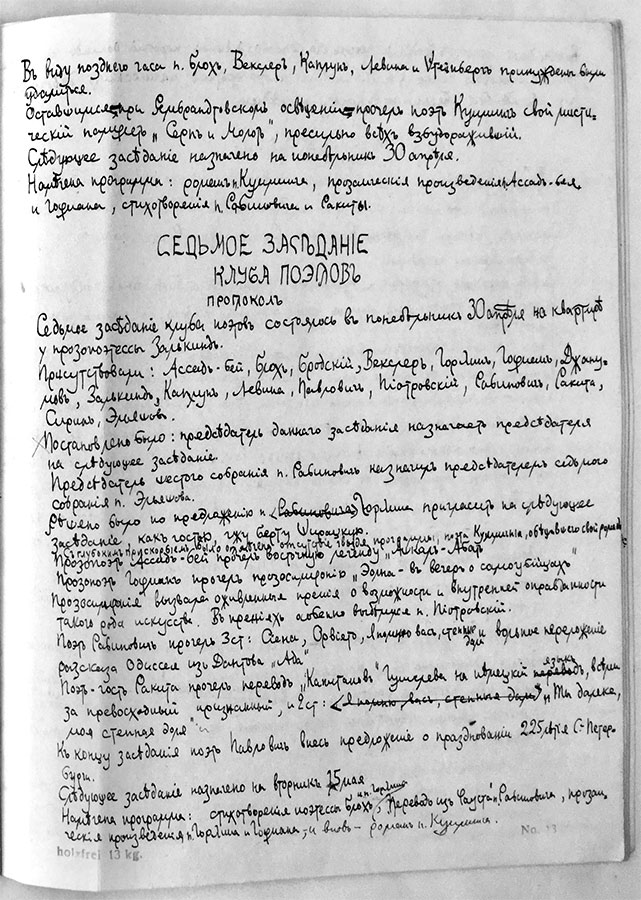

Восьмое заседание

Протокол

Восьмое заседание клуба поэтов состоялось во вторник 15 мая на квартире у С. Вольфа, поэта h. c.

Присутствовали: Ассад‑бей, Блох, Бродский, Вольф, Горлин, Джанумов, Залькинд, Левина, Офросимов, Павлович, Пиотровский, Рабинович, Ракита, Розен, Сирин, Эльяшов. Г‑жа Берта Ширацкая не явилась.

<оэта> Кумминга, доклад которого вновь был предусмотрен в программе, решено было доклад оный признать мифом, а самого поэта Кумминга мифотворцем.

Поэт Рабинович прочел переводы из «Фауста» (Пролог в театре, Сцена самоубийства). Переводы вызвали оживленные прения. Поэт Пиотровский выставил тезисы: «Либо Гёте плох, тогда перевод хорош. Либо Гёте хорош, тогда перевод плох». Сам он считает второе свое предложение более вероятным, однако настаивать на этом не осмеливается ввиду «недостаточного знания немецкого языка». Поэт Сирин поддерживает поэта Пиотровского и также признается в своем незнании немецкого языка. Ввиду того, что оба вышеупомянутых поэта о своем незнании немецкого языка говорили не с пристойной стыдливой самоуничтоженностью, а с некаким [sic!] горделивым высокомерием, постановлено было дать им титул поэтов‑мракобесов[.]

Поэтесса Блох прочла 3 стихотворения: «В гулкий час предутренних молений», «С тех пор, как я узнала» [sic!].

Поэт Эльяшов прочел 2 стихотворения: «Ватек» и «Отрывок из поэмы». В стихотворении «Ватек» единогласно было признано самым лучшим местом строчка: «Сердца горят под плотным хрусталем». К всеобщему недоумению оказалось, однако, что [1 – нрзб. ] сердца у п.<оэта> Эльяшова не имелось, а что поэт‑мракобес Сирин, обративший особое внимание на эту строчку, ее сам и сочинил.

«Триптих» и стихотворения «Ожидание», «ЛФ», «Комната», «Ни мыслей, ни слов не надо» и «Малопонятная песня о девице в розовом». Чтение стихов поэта Горлина ознаменовалось важным событием. Поэт Офросимов, впервые вышед [sic] из многонедельного молчания, выразил свое мнение по поводу «Триптиха»[.]

После официальной программы немало всех обрадовал поэт Пиотровский острой и глубокой поэмой‑экспромтом на немецком языке о пользе «Веронала», после чтения которой, в виду заслуг перед немецкой литературой, лишен был оный поэт Пиотровский звания мракобеса, оставшегося таким образом лишь за п.<оэтом> Сириным.

Решено было торжественным пиршеством отпраздновать следующее девятое заседание. Поэту Офросимову и Пиотровскому поручена закупка вина, прозопоэтессе Залькинд – заготовление бутербродов.

Девятое заседание

Вместо протокола

<оэта> Горлина.

Присутствовали: Ассад‑бей, Блох, Бродский, Векслер, Вольф, Горлин, Джанумов, Залькинд, Каплун, Левина, Офросимов, Пиотровский, Ракита, Сирин, Эльяшов и гости[: ] Обродские, Гольдберг и Путкамер.

Составление протокола этого заседания чрезвычайно затрудняется не вполне трезвым состоянием секретаря п.<оэта> Горлина во время пиршества. В виду отсутствия точных и подробных записей[,] работа эта вообще одному человеку не под силам [sic]. Так как[,] однако[,] описание этого заседания чрезвычайно важно для истории русской культуры, предлагаю учредить для этой цели особую историческую комиссию во главе со специалисткой по русской истории прозопоэтессой Залькинд. Этой комиссии со своей стороны я охотно сообщу свои воспоминания, реминисценции, а также имеющиеся в небольшом количестве письменные документы.

Десятое заседание

Протокол

<оэта> Залькинд.

Присутствовали: Ассад‑бей, Вольф, Горлин, Гофман, Джанумов, Залькинд, Каплун, Левина, Рабинович, Ракита, Эльяшов. Рассмотрен был вопрос о приглашении в клуб поэтесс Пастернак и [оставлено место] (еврейской поэтессы). Решено было поэтессу Пастернак пригласить, как постоянного члена, п.<оэта> [оставлено место][,] в виду того, что она является поэтессой иностранной, экзотической, [пригласить] как гостью на следующее заседание.

Оглашена была присланная п.<оэтом> Бродским «Азбука Клуба»[.]

Поэт Ассад‑бей прочел новеллу «Поучительное и любопытное повествование о великом короле, благородном графе Эспронсее и красавице маркизе Евгении».

П.<оэт> Горлин прочел рассказ «Инженер Авер»[.]

<оэта> Ассад‑бея было признано весьма забавным и искусным, хотя и не особенно своеобразным, по остроумию и вкусу много превышающим его предыдущие произведения. Произведение п.<оэта> Горлина было признано своеобразным и интересным, хотя порой и перегруженным по стилю, но весьма слабо продуманным и разработанным, что касается темы.

П.<оэт> Левина прочла стихотворения, названия кот.<орых> не занесены были в протокол, ибо она нелюбезно отказалась сообщить их.

Одиннадцатое заседание

Протокол

Одиннадцатое заседание клуба состоялось в понедельник 25 июня на квартире у п.<оэта> h. c. Вольфа.

‑бей, Блох, Бродский, Горлин, Гофман, Джанумов, Залькинд, Левина, Офросимов, Павлович, Пиотровский, Рабинович, Ракита, Сирин, Эльяшов и гости. Председательствовал Ассад‑бей.

Отсутствие поэта Кумминга, по телефону уведомившего секретаря о своем появлении с романом [sic], вызвало всеобщее стихийное возмущение. Решено было выразить в письменной форме поэту Куммингу порицание за злобное всех за нос ведение, что было поручено секретарю.

Постановлено было всякого члена клуба поэтов, не явившегося 4 раза подряд на заседания без надлежащих извинений, членом клуба поэтов более не считать. Постановление это вступает в силу с 9 июля[,] т. е. прежде 9 июля пропущенные заседания не засчитываются.

Прочитаны были к немалому всех удовольствию все юмористические произведения, имеющие касательство к торжественному заседанию от 28 мая: «Азбука Клуба» Бродского, «Пародии» – коллективный труд Эльяшова и Горлина, «Отнюдь не сантиментальное путешествие в страну небылиц» Джанумова[,] «Куплеты» – коллективный труд Залькинд и Пушкина [869].

Прозопоэт Гофман прочел прозосимфонию «Дагни», всеми за гораздо более удачную[,] нежели первая «Эолия»[,] признанную.

– нрзб. ] и «Мещане». Между тем как второе стихотворение заслужило общую похвалу, первое стихотворение повело к сложному, глубокому и не всегда для других вразумительному спору п.<оэтов> Рабиновича и Пиотровского о ясности в искусстве.

Поэт Сирин прочел 2 ст.<ихотворения>: «Оса» и «К России» [870].

Поэт Павлович прочел 2 ст.<ихотворения>: «Да исправится моя молитва» и [1 – нрзб.]

Двенадцатое заседание

Двенадцатое заседание клуба состоялось в понедельник 9 июля на квартире у поэта Горлина.

Присутствовали: Ассад‑бей, Блох, Бродский, Горлин, Гофман, Залькинд, Кумминг, Пиотровский, Ракита, Сирин, Павлович.

В виду того, что всякие несчастья происходят от числа 13[,] решено было по предложению поэта Горлина обойти 13‑ое заседание следующим образом: заседания клуба поэтов разделяются на додекады (группы по двенадцать заседаний)[.] 3‑ье заседание каждой додекады является открытым заседанием, на которое допускаются в большом количестве гости; такое заседание может происходить также в каком‑нибудь общественном месте, например: клуб «На Чердаке». 9‑ое заседание каждой додекады посвящается пиршеству. 3‑е заседание 3‑ей, 9‑ое заседание 9‑ой и 12‑ое заседание 12‑ой додекады должно быть отпраздновано с особой помпой, как‑то: шествие на слонах и верблюдах по Курфюрстендамму, провозглашение здравия всем членам клуба поэтов на Wittenbergplatz в присутствии президента Гинденбурга, министра народного просвещения Беккера, Юзи Левина и других именитых личностей.

Кроме того, празднуются 10 февраля, день основания клуба, 28 июля (15 июля по старому стилю) [–] день тезоименитства обоих метров [sic], Владимира Пиотровского и Владимира Сирина[,] и 19 октября, день лицейской годовщины, дабы подчеркнуть внутреннюю связь берлинского клуба поэтов с эпохой расцвета русской поэзии.

Принята была единогласно предложенная поэтом Горлиным политическая программа клуба поэтов:

Политическая платформа клуба поэтов определяется единственно отношением его к Магарадже Бенаресскому. Отношение это отрицательное.

Магараджа Бенаресский (см. фотографию в Illustrierte [871]) своими усами à la Wilhelm II, своими яйцевидными и, сказали бы мы, плутоватыми глазами скорее напоминает уездного дантиста, чем магараджу[.] Клуб поэтов считает его по сему недостойным своего, освященного сказочностью титула и отказывается вступать с ним в дипломатические сношения.

Член клуба поэтов, вступающий в дипломатические или какие‑либо другие сношения с Магараджей Бенаресским, непременно исключается из клуба. Лишь дарование Магараджей Бенаресским значительной суммы денег на журнал клуба поэтов может повлечь за собой пересмотр этого постановления.

‑беев с родом Магараджи Бенаресского разрешается Ассад‑бею в исключительных случаях частным образом вступать в сношения с магараджей.

Постановлено было за особые заслуги нарекать поэтов почетным Владимиром (в честь обоих мэтров), а поэтесс почетной Анной.

Учреждена была архивно‑историческая комиссия при клубе поэтов для собрания и сохранения всех относящихся к клубу материалов. В состав комиссии были избраны: п.<оэт> Бродский, п.<оэт> Блох, п.<оэт> Горлин, п.<оэт> Залькинд и любезно предложивший свои услуги известный художник и архивариус Зарецкий [872] [.]

Сильное впечатление произвело явление п.<оэта> Кумминга, успевшего прочесть короткий, но своеобразный по мысли и выполнению ямбический стих «Я в следующий раз приду» и немедленно после сего исчезнувшего.

П.<оэт> Эльяшов прочел 3 ст.<ихотворения>: «Fehrbelliner [Platz]», «Над хребтом железного моста» и «Стансы и отрывки из юношеской поэмы», кот.<орую> обещал прочесть целиком в следующий раз.

<оэт> Горлин огласил недавно найденный черновой набросок Пушкина: продолжение «В начале детства [sic!] школу помню я» [873], за что ему была, по предложению п.<оэта> Сирина, выражена благодарность.

П.<оэт> Пиотровский прочел свою неотделанную и не законченную еще трагедию «Франческа да Римини», произведшую весьма сильное впечатление, более сильное даже, нежели появление и исчезновение п.<оэта> Кумминга.

Вторая додекада

Первое заседание

Протокол

<оэта> Е. Залькинд.

Присутствовали: Ассад‑бей, Бродский, Вольф, Горлин, Залькинд, Каплун, Пиотровский, Эльяшов и гости: Алекин, Зарецкий и [Постин?].

Постановлено было в связи с отъездом многих членов клуба поэтов назначить летние каникулы на весь месяц август. Второе заседание второй додекады назначено было на 3 или 10 сентября, в связи с возвращением секретаря.

Решено было 28 июля день Владимира не праздновать, а перенести празднование на второе заседание. Для подготовления этого празднования учреждена была особая комиссия в составе п.<оэтов> Бродского, Горлина, Залькинд и Офросимова.

Уезжающему во Францию поэту и секретарю Горлину даны были от клуба поэтов неограниченные полномочия для заключения различных контрактов, принятия им различных официальных приемов и т. д.

ächsische st. [874], подать в ближайшем будущем прошение о переименовании ее в улицу русской культуры, Die Straße der russischen kultur.

Поэт Эльяшов прочел 2 ст.<ихотворения>: «Романс» и «Петербургские строфы». Все стихотворения вызвали всеобщее одобрение. Поэт Пиотровский назвал п.<оэта> Эльяшова молодцом. Последние две строки «Петербургских строф»: «Великолепная, простая Адмиралтейская игла» вызвали долгие споры о возможности совместного употребления двух столь различных эпитетов, блистательно разрешенное <п.>оэтом Бродским, назвавшим <п.>оэта Эльяшова великолепным, простым парнем. Засим поэт Эльяшов прочел шуточное стихотворение: «Красавице, кот.<орой> не [1 – нрзб. ]» и юношескую поэму «Петербург – Петроград – Ленинград – Берлин»[.]

Поэт Горлин прочел одним махом 10 новых стихотворений: «Убийца», «Зовешь меня», «Жалостливая песенка путешествующего лорда», [1 – нрзб. ], «Ее портрет», «Песня мечтательного студента юриста», «Элегия», «[1 – нрзб», «Самому себе», «Мечтатель вспоминал свою жизнь».

Объективность, свойственная п.<оэту> Горлину, как секретарю, заставляет преодолеть скромность, свойственную ему, как человеку[,] и внести в протокол, что стихи сии имели весьма большой успех.

Протокол Второго заседания

Второй додекады

Второе заседание второй додекады состоялось в четверг 27 сентября на квартире у поэта Горлина.

‑бей, Вольф, Горлин, Залькинд, Кумминг, Ракита и Рабинович.

Неожиданное, приятно всех изумившее появление п.<оэта> Кумминга не смогло однако заставить забыть отсутствие обоих Владимиров, а также многих других членов клуба поэтов, находившихся частью в отъезде, частью в постели (ввиду болезни), частью вообще неизвестно где.

Поэт Горлин огласил присланные ему из Ковно литературные частушки поэта Эльяшова и письмо поэтессы Пастернак из Мюнхена с приложенным к нему немецким стихотворением ее же работы.

Поэт Кумминг прочел стихотворение «Обыкновенной смертью»[.]

Поэт Рабинович прочел 2 стихотворения из цикла «Бретань»[.]

«Не гонись за деньгами, или Эмигрантская любовь»[,] современную идиллию в одном действии, представленную в начале 1928 года на рождественском празднестве «Объединения…».

Разошлись в надежде на то, что в следующий раз собрание будет более многочисленным.

* * *

Клубная Азбука

Берлин, 10. VI. 28

Милый Миша,

° прислали мне письмо с горячим призывом готовиться к предстоящему докладу, что я по мере сил и возможностей и совершаю. Программа составлена удачно, хотя и представляет собой некое семейное действо фамилии Бродских.

Боюсь, что не смогу быть завтра на клубном заседании, но даю торжественное обещание приложить все усилия к тому, чтобы все же пожаловать.

Посылаю Вам для развлечения только что вышедшую из печати клубную азбуку, написанную группой сильно выпивших клубменов. Я давно уже предлагал завести объемистый фолиант, куда бы вносились клубные шутливые оды и всевозможные пародии и «бон‑мо». Не считая даже азбуки, у нас накопилось немало материала. Протоколы должны писаться в той же книге. Хранится оный фолиант у секретариуса.

Надо итти ужинать.

Жму лапку,

Клубная Азбука [875]

«Ы», «I», «Й», «е», Фиту и Vжицу.

Дополнения [877]

III

В «Журнале Клуба Поэтов», помимо протоколов заседаний клуба и связанных с его деятельностью материалов, содержатся стихи и стихотворные наброски Горлина, Пиотровского, Блох, Рабиновича и других, а так же буриме, записки, рисунки и различные автографы членов Клуба, газетные вырезки (в том числе со стихами Набокова из «Руля»), письма, открытки, фотокарточки некоторых участников Клуба. К странице 33 журнала подклеены два машинописных листка с недатированной набоковской пародией (подписанной: Юрий Райский) на эссеистическую манеру «Литературных бесед» и «Комментариев» ведущего парижского критика Георгия Адамовича [879].

В июле 1931 года Набоков прочел в «Клубе Поэтов» свою стихотворную мистификацию «Из Калмбрудовой поэмы „Ночное путешествие“» (напечатанную в «Руле» 5 июля 1931 года) [880], в которой в образе критика Джонсона вывел Георгия Иванова, опубликовавшего в «Числах» в 1930 году оскорбительную для Набокова рецензию, вызвавшую общее возмущение («Не воспевать же в самом деле, / как за крапленую статью, / побили Джонсона шандалом?»), а в образе другого, безымянного, критика и поэта вывел Георгия Адамовича: «К иному критику в немилость / я попадаю оттого, / что мне смешна его унылость, / чувствительное кумовство, / суждений томность, слог жеманный, / обиды отзвук постоянный, / а главное – стихи его. / Бедняга! Он скрипит костями, бренча на лире жестяной; / он клонится к могильной яме / адамовою головой…» [881].

В публикуемой пародии из «Журнала Клуба Поэтов» Набоков очень точно подметил особенности лексики и синтаксиса Адамовича, свойственную ему некоторую расплывчатость мысли и суждений, склонность вставлять в свои заметки не всегда уместные цитаты [882]. Неизвестно, предназначалась ли эта остроумная пародия к публикации или была написана исключительно для клубной аудитории, как послесловие или, напротив, предисловие, к «Ночному путешествию».

Небрежные мысли, или

Часто спрашивают, какие книги вы бы взяли с собой на необитаемый остров? Решительно все отвечают: Библию, Шиллера, Ибсена. Иные еще говорят: Робинзона и «Как держать себя в обществе», – что на мой вкус лишено такта. Но гораздо интереснее вопрос, который мне часто приходит в голову: какие бы я книги с собой взял, оправляясь на [Л]уну? Пленительная мысль! В самом деле, какие книги «достойны» того, чтобы быть перенесены мной через неизмеримое пространство и быть прочитаны «на лоне луны»? Какие книги можно выбрать и взять с собой в это неземное путешествие? Не знаю.

* * *

Споры о том, где лучше пишут – «здесь» или «там» – по существу своему бессмысленны. Мне это ясно, как «простая гамма». В книжках Федина есть «нежная горечь» [883]. А кто же у нас пишет? Как мало имен! Цветаева [884], Ремизов, а из «молодых» Никодим Васильев, – вот и «обчелся». Больше никого нет.

«Небрежные мысли». Машинописный текст с набоковскими правками (Архив В. Л. Корвина‑Пиотровского, Beinecke Library)

* * *

Кстати о Никодиме Васильеве. Об этом поэте мало еще говорят. Напрасно. В его стихах есть «ужас и жалость» [885]. Мимо него нельзя пройти «спокойно».

* * *

‑то ночью долго раздумывал. Работа «не клеилась». Очень талантливым и очень усталым людям свойственна в эти ночные часы некоторая склонность к полузабытью, к «нирване». Вспомните Алексея Толстого: «В часы одинокие ночи люблю я, усталый, прилечь». То же было и со мной. Вдруг я очнулся и почувствовал на голове странное присутствие чего‑то. Я поднял руку. Это был лавровый венок [886].

* * *

Каким нужно быть «душевно слепым» и нечутким «человеком», чтобы бранить лучших наших критиков за их пристрастие к к[а]вычкам! В самом деле: если вы например хотите написать о ком‑нибудь, что его хата с краю, то «нищету» своей «мысли» вы можете «прикрыть» так: его «хата» с краю. Как «выигрывает» всякая фраза! Как много «новых» мыслей возникает из к[а]вычек! Я «прямо» «сам» «иногда» «поражаюсь».

Юрий Райский

[ок. 1931]

Принадлежность этой пародии перу Набокова несомненна: чернильные вставки в машинописный текст сделаны его рукой, псевдоним, которым пародия подписана, указывает на Адама и на райскую птицу Сирин. Юрий же – вариант имени Георгий. Позднее, в середине 30‑х годов, Набоков, пародируя в пятой главе «Дара» стиль рецензий Адамовича (выведенного в романе в образе Христофора Мортуса), вновь подчеркнет его пристрастие к кавычкам: «Мне могут возразить, что мы умнее, восприимчивее… Не спорю; но в сущности ведь дело вовсе не в „рационализме“ Чернышевского (или Белинского, или Добролюбова, имена и даты тут роли не играют), а в том, что тогда, как и теперь, люди, духовно передовые, понимали, что одним „искусством“, одной „лирой“ сыт не будешь. <…> В сущности говоря, разбор всякой книги нелеп и бесцелен, да кроме того, нас занимает не выполнение „авторского задания“ и не самое даже „задание“, а лишь отношение к нему автора» [887].

«Журнале» отложился неозаглавленный и неподписанный стихотворный экспромт Набокова, опубликованный в «Руле» 5 апреля 1931 года под названием «Формула» и впоследствии включенный Набоковым в различные сборники. В «Журнале» карандашный автограф Набокова на обрывке салфетке (без знаков препинания и с двумя исправлениями) подклеен на странице 36 к стихам Раисы Блох (так же без названия, подписи и даты), которые записаны чернилами на тетрадном листке (беловик). Шутливые стихи Блох (ее сборнику «Мой город» Набоков посвятил прохладную рецензию в «Руле» в 1928 году) и более глубокомысленные лирические строки Набокова предназначались уехавшему из Берлина Евгению Рабиновичу и были посланы ему по почте до 3 марта 1931 года. Стихи Блох:

Стихи Набокова, как они записаны в «Журнале»:

Упомянутый Раисой Блох «фосген» (отравляющий газ, применявшийся в боевых целях в Первой мировой войне) и набоковские «алембики» указывают на занятия химией адресата посланий, в 1922 году окончившего химический факультет Берлинского университета (защитил докторскую диссертацию в 1926 году) и в 1929–1933 годах занимавшегося исследовательской работой в Геттингенском университете [891]. Следующий ответ Рабиновича (открытка, почтовый штемпель: «3.3.31») также вклеен в «Журнал»:

Привет третьему автору, не уместившемуся в стихи [893]. Спасибо за «Новоселье». Подробная критика следует; пока скажу только, что некоторые стихи Раисы Блох прямо списаны у М. Леонидовой.

Привет!

Urbi et orbi

[Подпись: Евгений Рабинович]

IV

«Клуб Поэтов»

С участием Набокова в «Клубе Поэтов» связан инцидент, произошедший в ноябре 1928 года и не отраженный в протоколах заседаний клуба, представленных в «Журнале Клуба Поэтов». После несочувственной рецензии Набокова на книгу А. Ремизова «Звезда надзвездная», опубликованной в «Руле» 14 ноября этого года, Н. В. Зарецкий написал ответную статью, которую прочитал на одном из заседаний «Клуба Поэтов». Эмоциональные возражения Зарецкого граничили с обдуманным оскорблением:

<…> Рецензент, подчеркивая массу «недочетов» книги, заканчивает ее заключением, что у Ремизова – суконный язык! Вот так штука! И это про Ремизова, о котором В. В. Розанов говорил: «Это потерянный бриллиант, а всякий будет счастлив, кто его поднимет <…>» А г. Сирин к этому драгоценному камушку отнесся по‑петушиному, с задором и криком. <…> В этой рецензии (т. е. г. Сирина) я вижу кощунственное отношение к имени русского писателя, писателя большого, прекрасного, и такое выступление рецензента подобно плевку на алтарь поэта, где пылает его священный огонь [895].

«мешавший поэту выполнить его миссию».

В письме к Ремизову от 31 декабря 1928 года Зарецкий подробно рассказал о своем выступлении:

<…> На одном собрании Клуба поэтов Сирин возбудил вопрос об организации литературного вечера и между прочим предложил выступить и мне. Я отказался, нигде еще не было [напечатано] моей статьи. Но она поспела к этому вечеру, и я принес ее туда с намерением ее прочесть. Но увидев много незнакомой публики, решил отложить чтение, перенес его в Клуб поэтов. Встретясь с Сириным, я сказал ему, что у меня есть статья, но я думаю, что для этого состава публики она верно будет неинтересна.

«А о чем статья», – спросил Сирин. «Статья полемическая», – ответил я. «Ага, догадываюсь, верно по поводу Р.<емизова>?» – «Это мой ответ на вашу рецензию, – ответил я, и предупреждаю, что нападение будет жестокое». – «Но, что же, – сказал Сирин, – я буду готовиться! Я это чувствовал раньше».

И после, когда мне приходилось несколько раз на этом вечере проходить возле Сирина, он шутливо говорил мне: «Вы какой, я не знал, что вы такой, вас надо бояться».