Владимир Набоков. По поводу «Убедительного доказательства» [1160]

Передо мною две книги воспоминаний. Одна принадлежит перу русского писателя, ставшему гражданином нашей страны, другая – внучке великого американского педагога‑теоретика, и обе эти книги на редкость искусно написаны. Не часто случается, чтобы два столь выдающих сочинения оказались на столе рецензента практически в один день.

‑на Набокова не без основания обрадуется изданию его нового произведения. Хотя подзаголовок «воспоминания» и кажется вполне законным, «Убедительное доказательство» обладает такими особенностями – не обязательно достоинствами, – которые совершенно выводят ее из круга известных нам автобиографий – правдивых, более или менее правдивых либо попросту вымышленных. И хотя ее самобытность не так притягательна, как то глубокое человеческое тепло, которое излучает каждая страница книги г‑жи [Браун] [1161] «Когда сирень цвела», она таит в себе для всякого хорошего читателя особый источник наслаждения.

‑на Набокова легче поддается описанию в терминах того, чем она не является. К примеру, она не является одним из тех многословных, бесформенных и бессвязных опусов, тяжко опирающихся на дневниковые записки, которые имеют обыкновение преподносить читателям эксперты по другим искусствам или вершители нашей общественной жизни («В среду поздно вечером, около 11. 40, телефонировал генерал N. Я сказал ему –»). Не является она и стряпней профессионального писателя, с кусочками всякой неиспользованной всячины, плавающими в остывшем вареве полулитературного, полуличного состава. И уж точно передо мной не разновидность ходкого глянцевитого рода воспоминаний, в которых автор, поднявшись к высотам третьеразрядной беллетристики, с вкрадчивым бесстыдством изливает на читателя потоки диалогов («Мо и сосед. Мо и дети. Билль и По. Билль и Пикассо»), которые ни один человеческий мозг не способен сохранить в той форме, в какой они невозмутимо воспроизводятся.

На наш критический взгляд, непреходящее значение «Убедительного доказательства» состоит в том, что в нем беспристрастными средствами искусства излагается весьма необычная история жизни. Метод Набокова заключается в исследовании отдаленнейших областей собственного прошлого – в розысках того, что можно назвать тематическими тропами или руслами. Однажды будучи найденной, та или иная тема прослеживается на протяжении многих лет. По ходу своего развития она направляет автора к новым берегам жизни. Ромбовидный узор искусства и мускулы прихотливо устроенной памяти сочетаются в едином мощном и гибком движении, порождая такой слог, который словно бы скользит среди трав и цветов к теплой плоскости камня, где он роскошно и исчерпывающе сворачивается кольцом.

– во всяком случае, насколько это в силах человеческой памяти. Инструменты для отбора предоставляет искусство, но сами избранные части извлекаются из чистейшего раствора жизни. Память Набокова, особенно в отношении первых двадцати лет его жизни, почти противоестественно крепка, и, вероятно, ему было легче следовать намеченной цели, чем большинству мемуаристов: держаться истины во что бы то ни стало и не пытаться заполнить пустоты логическим правдоподобием, выдаваемым за любовно сохраненные сувениры. В одном или двух случаях изыскания могли бы доказать, что какие‑то вещи изначально запомнились неверно или же память на какой‑нибудь развилке могла заплутать и последовать за легким реалистичным объяснением, тут же посланным ей на помощь; так, туманное описание способа, каким одно письмо достигло автора в версии гл. XII, напечатанной в «Нью‑Йоркере», заменено внезапной вспышкой фактического воспоминания в настоящем издании благодаря введению в эту главу некоторых новых, как будто прямо не относящихся к делу материалов, естественным и искусным образом позволивших памяти подобрать в неожиданном месте то, что она обронила. А в другой главе (VII) Набоков на всем протяжении повествования проводит, как нить его текстуры, линию действительно испытанной им трудности, когда он не мог вспомнить кличку собаки – имя, которое вдруг высвобождается из тайной ячейки сознания в момент самого сочинения!

Читатель получит большое удовольствие, самостоятельно отыскивая извивы, переброшенные через ручей мостки, смеющиеся маски той или иной темы, проходящей через всю книгу. В ней несколько главных линий и множество побочных, и все они сочетаются таким способом, который напоминает шахматные композиции, разного рода головоломки, и все это стремится к своему шахматному апофеозу – собственно, эта тема возникает почти в каждой главе: составные картинки; геральдическая шашечница; определенные «ритмические узоры»; «контрапунктная» природа судьбы; жизнь, «смешивающая все линии в игре»; шахматная партия на борту парохода, уходящего от русского берега; романы Сирина; его увлечение шахматными задачами; «эмблемата» [1162] иверня разбитой чаши [1163]; и финальная картинка‑загадка, завершающая спираль этой темы.

– витражей, праздничных огней, живописи, драгоценных камней и проч., – а затем обретающая самостоятельность как некая призматическая сущность горного ландшафта, или вот она возникает за каплющими деревьями, под которыми наш юный поэт переживает свою первую судорогу отроческой версификации. Читатель с наслаждением будет сопутствовать теме прогулок и тропинок в частных парках и фамильных лесах, которая начинается дубовой аллеей, ведет к занятным мечтам об Америке среди русских рощ и торфяных болот и затем обнаруживается в городских садах и парках, сбегающих к морю и к иным горизонтам. Пожалуй, самой трогательной темой книги следует назвать тему изгнания, к которой я еще обращусь. В некотором смысле Набоков испытал всю горечь и сладость ностальгии задолго до того, как революция переменила декорации его юности. Он убеждает нас, что в самом его детстве в сильно уменьшенном виде содержались все основные составляющие его писательской зрелости; так сквозь тонкую оболочку созревшей куколки можно видеть проступающие на крошечных надкрыльях краски и узоры – миниатюрное видение бабочки, которая скоро явится миру, многократно увеличив свои рассветно‑яркие клетчатые крылья.

Разгадывание тайн – чистейший и необходимейший акт рассудка. Все упомянутые тематические линии постепенно соединяются вместе, сплетаются или сходятся в одной точке, в изысканной, но естественной форме соприкосновения, которая оказывается не только функцией искусства, но и осознаваемым процессом развития личной судьбы. В силу этого обстоятельства, к концу книги тема мимикрии, «таинственной маскировки», изучавшаяся Набоковым в его энтомологических работах, сходится в условленный час с темой «загадок» – с ее хитро спрятанным решением шахматной задачи, с составлением по форме осколка всей разбитой чаши и с картинкой‑«пузелем», на которой угадываются очертания новой страны. К той же точке схождения спешат все прочие тематические линии – как если бы они сознательно жаждали блаженного анастомоза [1164], обеспеченного совместными усилиями искусства и судьбы. Разрешение «загадочной» темы есть также разрешение темы изгнания, проходящей через всю книгу «внутренней утраты», и эти линии в свой черед смешиваются с кульминацией «радужной» темы («спираль жизни в агате» [1165]) и соединяются в высшей степени замечательным rond[‑]point [1166] со множеством садовых дорожек и парковых аллей, и лесных троп, вьющихся через всю книгу. Ничего, кроме восхищения, не вызывает это достижение ретроспективной проницательности и созидательной концентрации, потребовавшее от автора невероятных усилий, чтобы задумать свою книгу в точном соответствии с замыслом, по которому неведомые игроки расписали его жизнь, и ни разу не уклониться от этого замысла.

‑Петербурге. Его отец, Владимир Дмитриевич, был широко образованным европейцем, ученым, государственным деятелем, убежденным и жизнелюбивым бунтарем, братья и шурины которого были в лучшем случае доброжелательными консерваторами, а в худшем – черносотенцами. Он же примкнул к группе либералов, которая в Думе и в газетах, читавшихся по всей России, противостояла своеволию и бесчинствам царского режима. Нынешние американские читатели, чьи познания о царской России проникнуты коммунистической пропагандой и просоветскими оценками, получившими распространение в Америке в 20‑х годах, будут крайне удивлены, узнав из «Убедительного доказательства», насколько в действительности свободно можно было отстаивать свои взгляды и сколь многое удалось сделать цивилизованным людям в предреволюционные годы.

Жизнь богатых землевладельцев, к высшему слою которых принадлежали Набоковы, отчасти сопоставима с изобильной жизнью американских южан и – в гораздо большей мере – с усадебным укладом в Англии и Франции. По‑видимому, на автора оказали большое влияние мальчиком проведенные в деревне летние месяцы. Этот край, с его рассыпанными среди грандиозных лесов и болот деревнями, был скудно населен, однако множество старинных путей (таинственные тропы, опутывающие всю империю с незапамятных времен) не давали собирателям ягод, странникам и очаровательным барчукам сгинуть в чащобе. И поскольку эти пути и опушки, которыми и через которые они проходили, оставались безымянными, помещичьи семьи из поколения в поколение придумывали им названия, закреплявшиеся за ними под влиянием французских гувернанток и наставников во время ежедневных детских прогулок и частых пикников – Chemin du Pendu, Pont des Vashes, Amérique [1167] и тому подобные.

Автор «Убедительного доказательства» – и по приятному совпадению, автор мемуаров «Когда сирень цвела» – были старшими из пятерых детей. Но в отличие от г‑жи [Браун], Набоков совсем немного рассказывает о двух своих братьях и двух сестрах, родившихся соответственно в 1900, 1911, 1902 и 1906 годах. Мощная сосредоточенность на собственной личности – акт несгибаемой артистической воли – неизбежно влечет за собой определенные последствия, и упомянутое мною обстоятельство, без сомнения, одно из них.

младший брат в юности с поразительной легкостью сочиняли лирические стихи, разделяя эту способность с бесчисленными другими русскими юношами и девушками своего поколения. Как‑то в начале 20‑х годов (возможно, это было в 1923 году) на литературном вечере в Праге друг Франца Кафки, [1169] даровитый чешский переводчик Достоевского и Розанова, указал мне на мать Набокова, маленькую седую женщину в черном, рядом с которой сидела девушка с прозрачными глазами и сияющей кожей лица – сестра Набокова Елена. В тридцатые годы, живя в Париже, я как‑то свел знакомство с братом Набокова Сергеем: несмотря на то что разница между ними составляла меньше года, они, кажется, с раннего детства жили каждый своей жизнью, посещали разные школы и окружали себя собственными друзьями. Когда я познакомился с Сергеем, он вел образ жизни человека, плывущего по течению в гедонистическом тумане среди космополитической монпарнасской толпы, так часто изображавшейся определенного пошиба американскими писателями. Его лингвистический и музыкальный таланты совершенно растворились в свойственной ему праздности. У меня есть основания полагать, что его детство не было таким же счастливым, как детство его старшего брата – любимца родителей. Обвиненный в англосаксонских симпатиях, Сергей, человек с виду изнеженный, но прямодушный и бесстрашный, был арестован нацистами и погиб в лагере смерти в 1944 году.

«Когда сирень цвела», предаваясь своим самым ранним воспоминаниям, г‑жа [Браун] упоминает ощущение надежности мира, в котором сбор кленового сока или выпекаемый матерью именинный пирог были всегдашними и неизменными вещами, столь же привычными и дорогими для современных новоанглийских патрициев или филадельфийских князьков, сколь и для их простоватых, тяжко трудившихся предков двумя‑тремя поколениями ранее. Мир набоковского прошлого, напротив, наполнен уникальной атмосферой светлой хрупкости, ставшей одной из главных тем его книги. С великой проницательностью Набоков отмечает необъяснимые предчувствия грядущих утрат, овладевавшие им в детстве, тем самым еще усиливая, быть может, его прелесть. В его петербургской детской на видном месте висела маленькая цветная картина «в сочной шутливой английской манере, в какой писались охотничьи сцены и тому подобное, что так подходит для составных картинок»; на ней с подобающим юмором была изображена семья французского дворянина в изгнании: заросшая маргаритками поляна, и еще корова вдалеке под синим небом, и толстый пожилой дворянин в крапчатом от солнца камзоле и рыжих штанах, уныло сидящий на табурете для дойки, пока его жена и дочки занимают себя развешиваньем на веревке белья разных изысканных оттенков. В набоковском имении родители автора, как если бы они вернулись после многих лет путешествий, указывали на милые памятные знаки, спрятанные в недосягаемом, но каким‑то чудом всегда присутствующем прошлом. На кипарисовых аллеях крымских парков (по которым Пушкин прогуливался за сто лет перед тем) молодой Набоков развлекал и дразнил свою подругу, знавшую толк в романтической литературе, комментируя свои поступки или замечания в той мечтательной и слегка жеманной манере, в какой его спутница, как подразумевалось, могла бы много лет спустя написать свои мемуары (в стиле воспоминаний о Пушкине): «Набоков любил черешни, особенно спелые»; или: «У него была привычка щуриться, глядя на заходящее солнце»; или: «Мне памятен один вечер, мы лежали на дернистом берегу –» и так далее, – игра была довольно глупой, но теперь она кажется не такой уж глупой, когда и ей нашлось место в общем узоре предсказанных потерь, в трогательных попытках удержать обреченные, уходящие, нежно умирающие подробности жизни, которая силится, отчаянно и безнадежно, размышлять о себе в терминах будущей ретроспективы.

Когда весной 1917 года грянула революция, Набоков‑старший стал членом Временного правительства, а позже, когда верх взяла большевицкая диктатура, вошел в другое недолговременное правительство на все еще свободном юге России. Группы либералов и некоммунистических социалистов, в которых состояли эти русские интеллектуалы, разделяли основные положения западных демократов, однако образованные американцы наших дней, получившие представление о русской истории из коммунистических или прокоммунистических источников, попросту ничего не знают об этом периоде. Большевицкие историки, разумеется, замалчивали дореволюционную демократическую борьбу, произвольно искажали и преуменьшали ее значение, осыпая ее грубой пропагандистской бранью («реакционеры», «приспешники», «рептилии» и т. п.); схожим образом советские журналисты наших дней называют удивленных американских чиновников «фашистами». Удивляться следовало еще тридцать лет тому назад.

Читатели «Убедительного доказательства» обратят внимание на странное сходство между нынешним отношением к Советской России былых американских ленинистов и удрученных сталинистов и теми маргинальными взглядами русских интеллектуалов, что отстаиваются эмигрантскими газетами на протяжении последних тридцати лет, прошедших после большевицкого переворота, – т. е. как раз все то время, в которое наши восторженные радикалы трубили о своем восхищении Советами. Приходится признать, что эмигрантские публицисты или значительно опередили свое время в понимании истинного духа и неизбежной эволюции советского режима, или обладали интуицией и прозорливостью, граничащими с чудом.

Мы живо представляем себе школьные годы г‑жи Браун. Иное дело – «Убедительное доказательство», в котором автор ничего не сообщает нам о занятиях, которые он несомненно должен был посещать. Покинув Россию в самом начале советской эры, Набоков завершил свое образование в Кембридже. С 1920‑го по 1940‑й он жил в разных городах и странах Европы, по большей части в Берлине и Париже. Между прочим, занятно сопоставить довольно тягостное впечатление Набокова от Берлина межвоенной поры с относящимися к тому же времени, но куда более лиричными воспоминаниями г‑на Спендера (пару лет тому назад напечатанными в «Partisan Review»), в особенности то место, где он говорит о «безжалостной красоте немецких юношей» [1170].

‑н Набоков прибегает к удручающему приему говорить о себе в третьем лице, как о «Сирине» – литературный псевдоним, под которым он известен до сих пор в небольшом, но высококультурном и уникальном мире русских экспатриантов. Но это и не удивительно, поскольку, фактически прекратив карьеру русского писателя, он вправе обсуждать книги Сирина отдельно от собственных. Вместе с тем может показаться, что истинное желание Набокова состоит в том, чтобы изобразить на создаваемой им картине самого себя или, по крайней мере, свою самую ценную сущность, что напоминает нам те проблемы «объективности», которые ставятся философией науки. Наблюдатель создает детальнейшую картину вселенной, но, закончив, сознает, что в ней чего‑то не хватает – его самого. Тогда он помещает в нее и самого себя, но – опять‑таки – «самость» остается внешней по отношению к миру и т. д., в бесконечной череде проекций, вроде тех реклам, которые изображают девушку, держащую в руках собственный портрет, на котором она держит в руках свой портрет, на котором она тоже держит портрет – и лишь грубость печати не позволяет разглядеть его. Следует сказать, что Набоков пошел дальше и под маской Сирина вывел третью персону по имени Василий Шишков. Поступок этот стал следствием его десятилетней вражды с самым одаренным эмигрантским критиком Георгием Адамовичем, который сперва отверг, затем неохотно признал и наконец расхвалил вместе с другими счастливо цветущую сиринскую прозу, но продолжал отмахиваться от его поэзии. При азартном содействии редактора журнала, Набоков‑Сирин явился на его страницах под именем Шишкова. В один из августовских дней 1939 года Адамович, рецензируя в парижской русской газете «Последние новости» шестьдесят девятый номер ежеквартального журнала «Современные записки» (также выходившего в Париже), бурно восхитился стихотворением Шишкова «Поэты», высказав мнение, что под занавес в русской эмиграции все же наконец появился великий поэт. Осенью того же года в «Последних новостях» Набоков подробно изложил свой воображаемый разговор с Василием Шишковым. Ошеломленный, но все еще не сдающийся Адамович в своем ответе позволил себе усомниться в том, что стал жертвой розыгрыша, и прибавил, что, впрочем, Сирин довольно изобретателен, чтобы сымитировать и вдохновение и гениальность, много превосходящие его, Сирина, собственные возможности [1171].

«Убедительного доказательства», когда он, вспоминая те годы, подчеркивает свое абсолютное безразличие к критике, уничижительной или лестной. Как бы там ни было, в его собственных статьях проступает порой нечто отвратительное, оградительное, а иногда и довольно вздорное.

Как нам узнать сокрытую в словах великую тайну? Нам известно, что иностранцу, как правило, недоступно совершенное, естественное понимание их сути. Его жизнь не протекала с младенчества в тихом впитывании и бессознательном изучении языка, он не чувствует, как один век, с его словесностью, устной традицией и общепринятой манерой общения, перетекает в другой. В прекрасных, сострадательных, напряженно‑женственных поисках в королевстве прошлого у г‑жи Браун одной заботой меньше, чем у Набокова. Конечно, русский автор с детства воспитывался английскими гувернантками и три года учился в Англии. Приводить случай Конрада, говоря об английских романах Набокова («Истинная жизнь Севастьяна Найта» и «Под знаком незаконнорожденных»), – значит упускать главное в достижениях последнего: Конрад, чей стиль, как к нему ни относиться, представляет собой лишь коллекцию уважаемых клише, не имел за плечами двадцатилетнего упорного труда на ниве польской литературы, когда он начал карьеру британского писателя. Набоков же, прежде чем перейти на английский, написал несколько романов и множество рассказов по‑русски и несомненно занял прочное место в русской литературе, несмотря на то что его книги запрещены у него на родине. Единственное сближение между ними усматривается лишь в том, что оба могли бы вместо английского с тем же успехом избрать французский. Собственно, первая попытка Набокова сочинять на другом языке вылилась во французский рассказ («Mademoiselle O»), написанный в середине 30‑х годов. Жан Полан [1172] напечатал его в журнале «Mesures», английская же версия, из которой автор выполол большую часть вымысла, появилась в «The Atlantic Monthly» и вошла в сборник «Девять рассказов». В новой, пересмотренной и расширенной редакции, из которой были искоренены последние ростки фантазии, рассказ занял свое место в окончательном виде, как глава V этой книги. У меня сохранились давнишние воспоминания о набоковской лекции на отличном французском, прочитанной им на soirée littéraire [1173] – в 1937‑м, кажется, году в парижском концертном зале. Венгерская писательница, теперь забытая, но тогда бывшая весьма модной, чей французский роман стал бестселлером (что‑то о кошке‑рыболове [1174]), была приглашена выступить на том вечере, но за несколько часов до начала известила, что прийти не может. Габриэль Марсель, один из организаторов этих вечеров, в последнюю минуту уговорил Набокова заменить ее и выступить с французской лекцией о Пушкине (позднее опубликованной в «Нувель ревю франсез»). Лекторскому acte gratuite ‑н Оден смешал мужской род с женским [1175]) предшествовало забавное движение, вроде водоворота, среди публики. Венгерская колония, купившая билеты, была представлена в полном составе, однако, узнав о замене, частично покинула зал. Другие пребывали в блаженном неведении. Большая часть французов также удалилась. За кулисами венгерский посланник, приняв Набокова за мужа писательницы, бешено тряс его руку. Спешно созванные русские эмигранты делали все возможное, чтобы заполнить еще сильнее поредевший зал. Поль и Люси Леон, верные друзья Набокова, как особого гостя, привели Джеймса Джойса. Весь первый ряд занимала венгерская футбольная команда [1176].

‑ну Набокову должно быть странно вспоминать литературные превратности своей молодости. Он с женой и сыном живет в Америке, став ее гражданином, и живет, судя по всему, счастливо под видом безвестного университетского профессора литературы, посвящающего свои долгие летние вакации ловле бабочек в западных штатах. Среди лепидоптерологов он снискал славу слегка эксцентричного таксономиста с интересами скорее аналитическими, чем синтетическими. Он опубликовал несколько своих открытий по части новых видов или разновидностей бабочек в научных американских журналах; другие энтомологи его именем назвали бабочек и мотыльков – научная традиция, которая производит, кажется, неизгладимое впечатление на светских репортеров. Собранные Набоковым экземпляры хранятся в Американском музее естественной истории и в Гарвардском музее сравнительной зоологии, где я имел возможность увидеть несколько крохотных ночниц, относящихся к удивительно многообразному виду, открытых Набоковым в горах Уосатч, штат Юта, в 1943 году. Одну из них Макдано назвал Eupitecia nabokovi [1177] – восхитительное разрешение той тематической серии в «Убедительном доказательстве», которая посвящена тому, как страстно Набоков в детстве мечтал поймать неизвестного представителя именно этого семейства.

Мне, по‑видимому, придется остановиться и на некоторых технических особенностях этой книги. Набокову не удалось избежать определенных трудностей в транслитерации русских слов. Чтобы быть последовательным, ему следовало писать Tolstoj (что рифмуется с «домой»), Dostoevskij, Nevskij и т. д., а также Chehov вместо Chekhov. Однако он предпочел оставить хорошо известные имена в привычном написании (последовательно, впрочем, используя «i» в окончаниях), всюду ставя «y» (единственное исключение «Yalta») для весьма специфического звука, полу‑i, полу‑u, не имеющего эквивалента в Западной Европе, где «i» или «j» могли бы вступить в противоречие с традиционным словоупотреблением.

«Убедительного доказательства» были напечатаны в «Нью‑Йоркере» – и здесь рецензент, которому оказались известны обстоятельства публикации, хотел бы дать кое‑какие пояснения. Прежде всего, сравнение журнальной публикации с настоящим изданием показывает, что в ряде случаев (это относится в первую очередь к главам III, VI, X и XII) по ходу подготовки книги Набоков добавлял новый материал, как, например, экскурсы в историю его предков, неурядицы во время ловли бабочек в Европе, вставки в рассказе о Поленьке, и множество новых деталей его жизни в Санкт‑Петербурге и на Крымской ривьере. Помимо этого, к тому же во всех двенадцати главах находим разные другие изменения, также связанные с более или менее основательной переделкой всего текста.

– с его вынужденного согласия – редакторами «Нью‑Йоркера», исходившими из стандартов «семейного журнала» (речь идет о концовке третьей подглавки главы X), или в силу того, что они пессимистично полагали, будто редкое слово может озадачить не слишком искушенного читателя. В этих случаях Набоков сдавался далеко не всегда, что привело к нескольким пылким схваткам. Некоторые из них, как, например, Битву Пальпебральной Ночи, Набоков проиграл. В других победил.

Наконец, остается еще вопрос грамматической точности. Такого рода редактирование, да, впрочем, и любого другого, Набоков посчитал бы чудовищным оскорблением в былые времена, когда «Современные записки» спрашивали у Сирина разрешение внести изменения в какое‑либо из его русских предложений. Но как англоязычный писатель Набоков никогда не чувствует себя вполне уверенно. При всей стремительности и смелости его английского, он нередко допускает солецизмы, порой довольно странные, учитывая его общую искушенность. Посему незначительные улучшения, предложенные редакторами «Нью‑Йоркера» – исправление инверсии, подпорка для неловко повисшего термина, разделение одного длинного предложения на два коротких, ритуальное преобразование «which» в «that», – кротко и благодарно принимались г‑ном Набоковым. Но какие бывало возникали стычки, ежели редакторы ненароком нарушали драгоценный ритм, или неверно толковали аллюзию, или старались заменить существительным каждое «он», «она» и «мы», забредавшие в следующий абзац, заставляя рядового читателя чесать в средних размеров затылке. А еще – вот более специальный пример – было дело Пропавшего Антецедента [1178], длившееся долго, приводившее к новым стычкам, в ходе которых г‑н Набоков, антиантецедентист с большим опытом, часто терпел поражения, но одержал и несколько отборных побед.

«Нью‑Йоркером» редакторские попытки прояснить кажущиеся двусмысленности и выровнять его прозу были более частыми и менее последовательными, чем на поздней стадии. Со стороны автора слышались страдальческие стоны и глухое ворчание о бессмысленности этих стараний потрафить журнальным вкусам. Мало‑помалу, впрочем, редакторский отдел убедился, что усилия по сооружению прочного моста, соединяющего две мысли, которые у Набокова разнесены на превышающее привычное для сознания окраинного пассажира расстояние, при всей их благонамеренности оказывались тщетны, поскольку автор принимался с еще большим усердием разрушать, или переносить, или маскировать этот мост, который по его мнению лишь портил вид.

Читателю, однако, следует показать и другую сторону дела. Редакторские замечания сопровождались исключительной доброжелательностью, деликатностью и любовным вниманием. В тех нескольких случаях, когда от Набокова твердо требовалось внести изменения, ему для оценки предлагались словесные заготовки, причем подразумевалось, что Набоков самостоятельно переделает вызвавшее возражение редакторов место. После одобрения сочинения автор мог отвергать любые предложения замен или изъятий. Пояснения или добавления, нередко запрашиваемые главным редактором, г‑ном Россом («Сколько именно ванных комнат было в доме?»), приводили к появлению новых прелестных строк. Катарина Уайт, состоявшая с автором в переписке по всем этим вопросам и взявшая на себя бесконечные хлопоты по проверке каждого дефиса и запятой, а также по умиротворению его взрывного нрава, сделала все возможное, чтобы проза Набокова осталась невредимой. Великолепным свидетельством гармоничного согласия между автором и редактором служит то обстоятельство, что Набоков ревностно принял бо́льшую часть предложенных поправок в отношении своего порывистого синтаксиса, а кроме того, перешел на прекрасную «закрытую» систему пунктуации «Нью‑Йоркера». Наконец, последнее, но немаловажное замечание: чудный исследовательский отдел «Нью‑Йоркера» несколько раз спасал Набокова – сочетающего изрядную долю рассеяности, если позволительно так сказать, с педантизмом – от разного рода ошибок: в именах, датах, названиях книг и т. п. Он нередко бывал не согласен с находками этого отдела, что влекло за собой занятные обмены письмами. Один из вопросов касался дымовой трубы атлантического лайнера «Champlain». Набоков отчетливо помнил, что она была белого цвета. Эксперт «Нью‑Йоркера» снесся с французской пароходной компанией, которая заверила его, что «Champlain» в 1940 году не имел маскировки и труба его была окрашена в обычные красно‑черные цвета. Набоков ответил, что согласен оставить описание вовсе без эпитета, но ничто не заставит его поменять цвет, который он запомнил с небывалой отчетливостью. Ведь могло же так статься, что военные в Сен‑Назере перекрасили трубу, не ставя в известность руководство «Французских линий» в Нью‑Йорке?

«Нью‑Йоркером», поскольку полагаю, что читателям следует знать положение вещей, чтобы прийти к собственному выводу. Ключевой вопрос авторской неприкосновенности едва ли может возникнуть, когда редактор способен доказать автору, что у его любимого питомца, фигурально выражаясь, шерсть стоит дыбом – т. е. что лелеемое им предложение грамматически неверно и должно быть приглажено в произведении, которое журнал намерен приобрести. В свою очередь журнал может недооценить способности своего среднего читателя по пониманию аллюзий, иносказаний, умолчаний – и в этих случаях, я убежден, автору не следует сдаваться, какие бы финансовые неприятности ни последовали.

– качества, которыми автор «Убедительного доказательства» не обладает. Не могут не раздражать некоторые особенности набоковской манеры: его обыкновение использовать термины, которые малоизвестные ученые придумывают для неизвестных болезней, его склонность к любительской эзотерике, его метод транслитерации (он использует одну систему – корректную – для передачи русской речи, а другую – состоящую из компромиссов – для передачи имен); или такие его причуды, как неожиданное введение шахматной задачи (не указывая верного хода – слон на…). Почитатели Набокова, впрочем, возразят, что автор «Алисы в Зазеркалье» на самом фронтисписе поместил блестящую шахматную задачу, которой, конечно, немногие из его маленьких читателей могли бы насладиться.

Еще одно, что несомненно покоробит определенного типа читателей (выше среднего класса в культурном отношении) – это взгляд Набокова на таких писателей, как Фрейд, Манн и Элиот, которых традиция и приличные манеры учат уважать наряду с Лениным и Генри Джеймсом [1179]. Онейроманию и мифоблудие психоанализа Набоков осыпает резкими шутками с далеких 20‑х годов. Томаса Манна он помещает в подгруппу Жюля‑Ромена‑Роллана‑Галсворти [1180], где‑то между Эптоном и Льюисом [1181], как непочтительно он позволяет себе выражаться (поскольку Ромен математически равен Синклеру [1182]). Он буквально умирает от саркастического смеха, видя как буржуазный критик из этого вышесреднего круга водружает гипсовых Манна и Элиота на один постамент с мраморными Прустом и Джойсом. Немногие люди разделяют его убеждение, будто поэзия Элиота – воплощенная банальность. Как авторитетно замечает где‑то г‑н Клинт Брукс [1183]: «обратил ли Элиот внимание на этот пассаж (что‑то о работе несчастной г‑жи Уэстон), намеревался ли ответить ей, изнасилование женщины – это »]. Боюсь, Набоков лишь старается казаться остроумным, замечая, что широкий успех последней пьесы Элиота [1184] того же порядка, что «зутизм [1185], экзистенциализм и титоизм» [1186], и, несомненно, все те, чья муза, урожденная Элиотович, так хрипло кричащая в малотиражных журнальчиках, горячо согласятся с тем, что называть Т. С. Э. «Уолли Симпсон американской литературы» [1187] попросту означает щеголять дурным вкусом. Мы не сказали еще о его презрении к Достоевскому, заставляющему русских содрогаться, а ученых величайших американских университетов возмущенно протестовать. Быть может, иммунитет Набокова к сентиментальным культам американских критиков, сохранившимся по сей день с 20–30 годов, объясняется тем, что в эти годы он не прошел стадии Zeitgeist [1188], поскольку мир русского аскетичного изгнания был совершенно чужд модным тенденциям «Века джаза» и «Просперити» [1189].

При всех своих недостатках «Убедительное доказательство» все же остается выдающимся достижением. Книга эта и есть «убедительное доказательство» по отношению ко многим вещам, среди которых самой убедительной оказывается мысль о том, что наш мир не так уж плох, как кажется. Г‑на Набокова следует поздравить с тем, что он создал труд столь же выдающийся, сколько и необходимый. На полке ценителей его воспоминания станут в один ряд с «Детством» Льва Толстого, «Литургией» Т. С. Элманна [1190] и «Когда сирень цвела» Барбары Браун, к рассмотрению которой мы теперь и приступим.

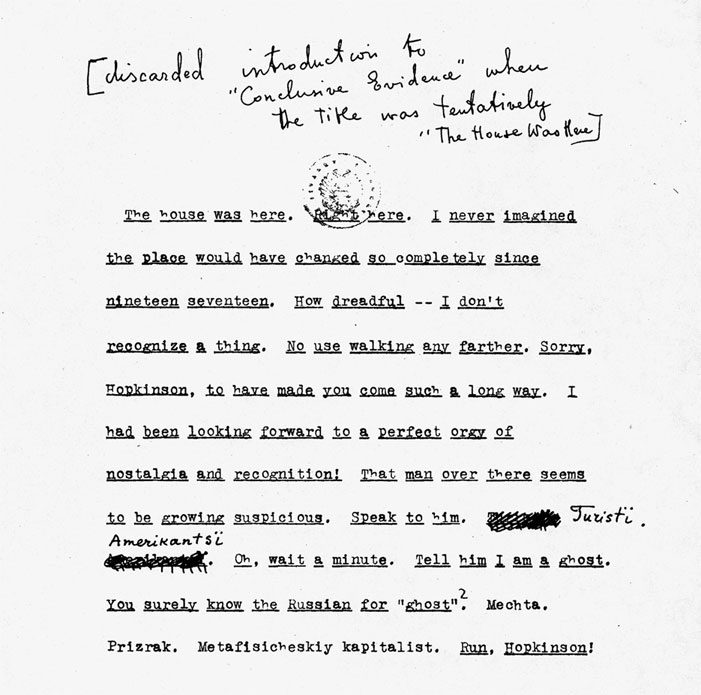

Отвергнутое вступление к первой версии мемуаров Набокова (Архив Набокова, Library of Congress)

«On „Conclusive Evidence“». Настоящий перевод выполнен по архивному тексту – изначальному и единственному источнику всех последующих публикаций 16‑й главы книги (Library of Congress. Washington, DC / Manuscript Division / Vladimir Nabokov papers. Writings, 1918–1964. Box 9).

[1161] Здесь и далее в таких же случаях квадратные скобки указывают, что в оригинале имя отсутствует.

«Эмблемата» – сокращенное название первой книги эмблем и символов, изданной в Аугсбурге в 1531 г. Подобный сборник «Символы и эмблемата», составленный Яном Тесингом и Ильей Копиевским по указу Петра I, был издан в 1705 г. в Амстердаме. «Эмблемата» – одно из названий книги воспоминаний, предложенное Набоковым английскому издателю в 1951 г.

[1163] В 14‑й гл. «Других берегов»: «Не сомневаюсь, что между этими слегка вогнутыми ивернями майолики был и такой кусочек, на котором узорный бордюр как раз продолжал, как в вырезной картинке, узор кусочка, который я нашел в 1903 году на том же берегу, и эти два осколка продолжали узор третьего, который на том же самом ментонском пляже моя мать нашла в 1885 году <…> так что если б можно было собрать всю эту серию глиняных осколков, сложилась бы из них целиком чаша, разбитая итальянским ребенком Бог весть где и когда <…>».

«Цветная спираль в стеклянном шарике – вот модель моей жизни» (гл. 13 «Других берегов»; гл. 14 «Speak, Memory»: «A colored spiral in a small ball of glass, this is how I see my own life»). «Рецензент» указывает внимательному читателю на связь слов о цветной спирали с концовкой гл. 7 Воспоминаний: «Эти листья смешиваются у меня в памяти с кожей ее башмаков и перчаток, и была, помнится, какая‑то подробность в ней – ленточка, что ли, на ее шотландской шапочке, или узор на чулках, – похожая на радужные спирали внутри тех маленьких стеклянных шаров, коими иностранные дети играют в агатики» («glass marble» в «Speak, Memory»). Данное место, конечно, одна из частей составной картины, которая должна подойти для места о «цветной спирали в стеклянном шарике», на что Набоков тут же и обращает внимание: «И вот теперь я стою и держу этот обрывок самоцветности, не совсем зная, куда его приложить <…>». Однако упоминание «игры в агатики» находит приложение и к более широкой картине, за пределами книги – к той сцене в первой части «Поисков утраченного времени» Пруста, где Жильберта дарит юному Марселю на Елисейских Полях один из таких «блестящих агатовых шариков», которые кажутся ему необыкновенными: «Они были прозрачные и текучие, словно сама жизнь» (перевод А. Франковского. Курсив мой).

[1166] Круг, к которому ведут пути, а также что‑либо, расположенное по кругу.

[1168] Николай (Николас) Дмитриевич Набоков (1903–1978), русский и американский композитор, музыкальный критик, организатор фестивалей, друг Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского, автор мемуарной книги «Багаж» (1975).

‑семи букв. О ком именно из окружения Кафки идет речь, сказать затруднительно (вполне возможно, что Набоков намеревался использовать вымышленное имя), однако стоит отметить: 1) что в указанный год (1923) Набоков в Праге сочинял «Трагедию господина Морна», посещал литературные вечера и дважды встречался с Цветаевой; 2) что Достоевского и Розанова Набоков ставил одинаково невысоко; 3) что после издания в 1891–1922 гг. в Чехии большого переводного собрания сочинений Достоевского он стал широко обсуждаться в чешской критике и оказывать влияние на чешскую литературу; и 4) что сам Кафка в письме к Ф. Бауэр в 1913 г. признался в чувстве «кровного родства» с Достоевским.

–1995), друга Николаса Набокова, композитора и кузена писателя. Часть из них, под названием «Оксфорд и Германия», появилась в том же номере (1949, vol. XVI, № 9), что и рассказ Набокова «Первое стихотворение», ставший затем гл. 11 его автобиографии (а кроме того, в нем были напечатаны рассказ Борхеса «Эмма Цунц» и «Философия и наука» Ясперса). За год до того в этом журнале вышла глава из воспоминаний Спендера, в которой он описывает пляж в Груневальде схожим с «Даром» образом, особенно отмечая «почти совершенно нагих загорающих, лежащих на кремнисто‑серой траве», и далее следуют слова о немецких юношах. Ирония Набокова заключается в том, что «лиричное» место о немецких юношах у Спендера имеет прозаичное продолжение: «Безжалостно красивые немецкие юноши, обнимающие своих одутловатых девиц» ( The Life of Literature // Partisan Review. 1948. Vol. XV. № 12 (December). P. 1325 по сквозной пагинации журнала).

«Василiй Шишковъ». См. также: 1. С. 191–210.

–1968), главный редактор «Нувель ревю франсез».

[1173] Литературный вечер.

[1174] Роман эмигрировавшей во Францию венгерской писательницы Йоланды Фолдеш (1902–1963) «Улица кошки‑рыболова» (rue de Chat‑qui‑Pêche – самая узкая улица Парижа), описывающий жизнь эмигрантов в Париже в 20‑х гг., был написан не по‑французски, а по‑венгерски, переведен на английский (а затем на двенадцать языков) и издан в Лондоне в 1936 г. Французское издание вышло в 1937 г.

– поступок без причины и цели. У Одена это выражение с ошибкой (теперь во всех изданиях исправленной) встречается в эссе «Augustus to Augustine» (1944) и других. Набоков отметил эту ошибку также в письме к Джейсону Эпстайну 22 апреля 1957 г. (Nabokov V. Selected Letters. P. 217).

«<…> вчерашнее matinée было удачнейшим из моих выступлений (хотя народу было не больше 150 человек, – и толпы местных венгерцев возвращали в кассу билеты). <…> Был, между прочим, Джойс; мы с ним очень мило поговорили. Он крупнее ростом, чем я думал, с ужасным свинцовым взглядом: одним глазом уже не видит вовсе, а зрачок другого (который он наставляет на тебя особенным манером, так как не может им вращать) заменен дыркой, причем эту операцию делали шесть раз, пока не удалось пробуравить зрачок, не вызывая кровотечения» ( –285). Появление Джойса на том вечере объясняется, по‑видимому, не только желанием поддержать коллегу, который должен был выступать в полупустом зале (см.: James Joyce. New and Revised Edition. New York et al.: Oxford University Press, 1982. P. 699), но и тем обстоятельством, что его секретарь, русский эмигрант Поль Леон (Павел Леопольдович Леон, 1893–1942), рассматривал Набокова как возможного русского переводчика «Улисса» – проект, серьезно обсуждавшийся еще в 1933–1934 гг.

«Другие берега», шестая гл., подгл. 6. Имеется в виду Джеймс Макдано (1877–1962), энтомолог из Оттавы, Онтарио, которому Набоков послал пойманный им экземпляр пяденицы, получившей номенклатурное название

[1178] Здесь: предшествующая единица высказывания, с которой соотносится последующая единица, поясняющая местоимения, местоименные наречия, имена существительные, расположенные в первой части.

«Голый король» о Г. Джеймсе и Т. С. Элиоте (Dear Bunny, Dear Volodya. The Nabokov–Wilson Letters, 1940–1971. P. 206).

[1180] Совмещены имена двух французских писателей, Жюля Ромена (1885–1972), автора огромного, в 27 томах романа «Люди доброй воли», и нобелевского лауреата (1915) Ромена Роллана (1866–1944), которого Набоков иронично помянул и в «Лолите», хотя в юности перевел его «Кола Брюньона» («Николка Персик»). Джона Голсуорси (1867–1933), нобелевского лауреата 1932 г., Набоков назвал в «Лолите» (именуя его «Галсворти») «посредственным, давно окаменевшим писателем».

[1181] Набоков не раз обыгрывал сходство имен Эптона Синклера (1878–1968), американского публициста и писателя левого толка, и Синклера Льюиса (1885–1951), автора множества романов и первого американского нобелевского лауреата по литературе (1930).

–1994), один из основоположников школы новой критики. Рассматривал поэзию как особую форму знания, разработал понятие органической формы в учебных антологиях «Понимание поэзии», 1938, «Понимание прозы», 1943. Автор множества книг и работ о писателях, которых Набоков считал дутыми величинами: Хемингуэе, Фолкнере, Элиоте и др.

[1184] Комедия «Коктейльная вечеринка» (1949), представляющая собой переделку «Алькесты» Еврипида. В дневнике Набокова за 1951 г. имеется следующая запись от 15 января: «Наконец‑то заставил себя прочитать „Коктейльную вечеринку“ Элиота. Какая претенциозная пошлость, какая злобная чушь! Тон фальшивого „мистицизма“ различных „передовых“, „символичных“ пьес первых двух десятилетий этого века. Обезьяний мистицизм для обезьян. И тень Фрейда – еще одного мошенника» (The New York Public Library / Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Diaries. Перевод мой). Модное пристрастие к адаптации приемов греческой драмы на современной сцене Набоков критиковал в лекциях 40‑х гг. «Советская драма» и «Трагедия трагедии».

«zoot suit style» – от англ. zoot (искаженное suit – костюм) – шляпа, длинный, до колен пиджак и мешковатые брюки – популярный в 40‑е гг. в Чикаго, Гарлеме и Детройте стиль, подражающий одеяниям джазовых исполнителей.

[1186] Титоизм – коммунистическая идеология, носящая имя югославского диктатора Броз Тито (доктрина самоуправления рабочих коллективов и проч.), противопоставившего ее официальной сталинской идеологии.

«Wally Simpson», должно быть «Wallis Simpson». Ирония в том, что Элиот (1888–1965), недавно (1948) получивший Нобелевскую премию по литературе, уподоблен Бесси Уоллис Симпсон, ради женитьбы на которой Эдуард VIII отрекся в 1936 г. от престола. Пара не раз обвинялась в нацистских симпатиях после ее визита в Германию в 1937 г. и встречи с Гитлером. В антисемитизме и профашистских симпатиях упрекался и Элиот (см.: T. S. Eliot and Prejudice. L.; Boston: Faber, 1988), особенно после его поддержки Эрзы Паунда в половине 1940‑х гг. Уподобление уехавшего в Англию Элиота дважды разведенной светской диве, очаровавшей английского короля, может показаться невинной шалостью в сравнении с более поздней набоковской анаграммой его имени: T. S. Eliot = toilets. Утверждение М. Маликовой и Дж. Трезьяк о том, что здесь «Набоков вступает в диалог с эссе Элиота „Идеальный критик“», в котором он «дает характеристику „импрессионистической критики“ Уоллеса Симпсона [?], в большей степени приложимую к самому Набокову» (Сквозняк из прошлого // Звезда. 1999. № 4. С. 91), подхваченное и другими, – следствие ошибки, поскольку Элиот в этой работе пишет об англ. поэте и критике Артуре Саймонсе (Symons) и его «импрессионистической критике».

– так назывался период экономического подъема США после Первой мировой войны.

[1190] В оригинале роман назван «Amen Corner» – место в протестантской церкви для особенно истовых прихожан. Как было отмечено в 1999 г. участниками дискуссии на электронном форуме NABOKV–L по поводу публикации 16‑й главы «Убедительного доказательства», T. S. Elmann представляет собой контаминацию имен двух нобелевских лауреатов – Томаса Манна и Т. С. Элиота. Последний, автор «Убийства в соборе» (1935) и «Идеи христианского общества» (1939), не раз заявлял о своем кредо убежденного католика и после переезда в Лондон и перехода в англиканство, стал старостой прихода кенсингтонской церкви Св. Стефана.