Часть IV

Набоков — создатель лабиринтов

Узор, теперь чаще называемый модным словом «структура», — это источник смысла. Благодаря узору на беспорядочном фоне выделяется упорядоченная фигура. С помощью узоров строятся лабиринты и находится выход из них. В автобиографии «Память, говори» Набоков искусно интерпретировал свою жизнь с точки зрения нескольких переплетающихся тематических узоров. По словам Набокова, сама цель написания автобиографии состояла в том, чтобы выявить эти узоры и проследить их развитие. Распознавание узоров является направляющим мотивом последней главы «Память, говори». Этот мотив вводится, когда Набоков говорит о своем благоговении перед «начальным цветением человеческого рассудка»: «Ближайшее подобие зарождения разума, мне кажется, можно найти в том дивном толчке, когда, глядя на путаницу сучков и листьев, вдруг понимаешь, что дотоле принимаемое тобой за часть этой ряби есть на самом деле птица или насекомое» (СА 5, 573). Эта тема тем еще несколько раз встречается в тексте в более или менее завуалированном виде и достигает кульминации на последней странице автобиографии. Набоковы и их четырехлетний сын Дмитрий идут по парку в Сен-Назере, откуда они скоро отплывут в Америку. Дойдя до конца садовой дорожки, они смотрят вниз, на гавань, которая почти полностью скрыта разными будничными видами города. И среди этого хаоса они внезапно видят трубу своего парохода, незаметно устроившуюся среди зданий, как «на загадочных картинках, где все нарочно спутано („Найдите, что Спрятал Матрос“)». Будучи один раз увиденной, фигура уже не может снова слиться с фоном. То же самое можно сказать и обо всех этих темах и связанных узорах, которые, по мнению Набокова, составляют его жизнь и из которых он сплетает свою автобиографию.

Если узоры помогают найти смысл в жизни, то это еще более верно применительно к искусству. Немного поразмыслив, мы можем сказать, что читатель романов Набокова находится примерно в таком же положении, как сам Набоков по отношению к своему собственному существованию. Узнавание узора должно предшествовать толкованию, а «дивный толчок», который сопровождает нахождение хитроумно спрятанной фигуры, сам по себе является достаточной наградой. Нахождение таких внезапно возникающих фигур и выявление выражаемых ими тем — уже само по себе удовольствие, хотя здесь ему редко сопутствует такая же уверенность, как в минуты начальных озарений. У романиста есть преимущество перед мемуаристом: он обладает полной свободой действий, создавая и накладывая друг на друга узорообразующие детали, которые придают смысл его творению. В отличие от мемуариста, он не зависит от капризов реальности, которая должна снабдить его необходимыми деталями. В своих художественных произведениях Набоков даже жаловался на препятствия (например, войны и революции), которые внешняя реальность чинит свободе воображения писателя (СР 2, 349–350). Читатель романа (особенно романа Набокова) находится в более удачном положении, поскольку ему не нужно довольствоваться реальностью, просеивать случайные мириады жизненных мелочей в поисках узора, которого может и не быть или который может быть незаметен. Он знает, что узор есть. Сплетение такого узора — один из способов, с помощью которых Набоков утверждает доминирующее присутствие автора над мирами своих романов.

«Память, говори», — его генеалогия. Происхождение семьи прослеживается от основателя рода, жившего в конце XIV века; довольно подробно рассматривается семейная история на протяжении XVIII, XIX и XX веков. Изучаются обе ветви семейного древа, а также истории трех фамильных имений под Петербургом. Отмечаются случайные контакты членов семьи с известными литераторами. Перечисляются знаменитые исследователи и музыканты, и от них протягиваются тематические линии к поколению самого Набокова. Повторение деталей отмечается с ликованием. В 1791 году одна из его дальних родственниц по материнской линии, кузина и/или возлюбленная знаменитого графа Акселя фон Ферзена, одолжила свою карету и паспорт королевской семье для их злосчастной попытки бегства из революционной Франции (СА 5, 358). Этот эпизод получил «занятную тематическую перекличку» (СА 5, 473) в 1917 году, когда у отца Набокова якобы попросили крепкую машину, в которой премьер-министр Керенский мог бы бежать из революционной России. Подробная генеалогия Набоковых затрагивает жизни около сотни людей, предлагая обычный набор семейных сплетен: любовники, любовницы, разводы, сомнительное отцовство и гомосексуальность. Семейных тайн было множество.

В своих художественных произведениях Набоков не раз сочетал артистическую склонность к тайным узорам и интерес к семейным тайнам — одному из главных элементов романов XIX века. «Ада, или Радости страсти: семейная хроника» — его самое честолюбивое творение на этом пути и главная тайна здесь — инцест, который является частью тематического узора, развертывающегося в романе на протяжении жизни нескольких поколений. Эта тема снова возникает в романе «Смотри на арлекинов!», в котором ряд скрыто-кровосмесительных браков отмечают жизненный путь героя-повествователя. Часть удовольствия, которое получаешь, читая эти романы, заключается в разгадывании узора инцеста. В определенном смысле это романы-головоломки, в отличие от некоторых более ранних романов, которые мы рассмотрели в контексте буквенных словесных игр, а также других романов, которые мы сравнили с шахматными задачами. Инцест отличается от этих контекстных игровых полей тем, что он не является игрой. Это скорее предмет тайны, разгадывание которой похоже на игру. Для решения головоломки нужна внезапная перегруппировка переднего плана и поля, так, чтобы стала заметной спрятанная фигура, которая станет центральным образом романа. Это литературная версия картинки «Найдите, что Спрятал Матрос».

«Ада» и «Смотри на арлекинов!» имеют больше общего друг с другом, чем кажется на первый взгляд. В обоих произведениях присутствуют скрытые романы брата и сестры; оба произведения принадлежат к числу романов, которые мы называем «романами двух миров», где мир героя-повествователя — «инвертированная» версия «реального» мира. Ключи к головоломкам, связанным с инцестом, — признаки присутствия потустороннего автора. В следующих очерках мы рассмотрим лабиринты инцеста брата и сестры в романах «Ада» и «Смотри на арлекинов!» и попытаемся выяснить возможное значение этой темы.

Лабиринт инцеста в романе «Ада»

Тема инцеста впервые приобретает большое значение в английском шедевре Набокова «Ада, или Радости страсти: семейная хроника». Как и другие крупные писатели, Набоков писал свои произведения с учетом того, как те же темы трактовались в литературе до него. Аллюзии на своих предшественников — как классиков, так и авторов коммерческих произведений — отличительная черта его стиля, и в романе «Ада» таких аллюзий больше всего; это виртуозное произведение писателя, который был также преподавателем современной европейской литературы. В книге действия героев с притворной скромностью определяются как «эволюция романа в истории литературы», что превращает сам роман, как замечает Альфред Аппель, в «полный обзорный курс».

Появление темы инцеста брата и сестры в современной европейской литературе в значительной мере совпадает с расцветом романтизма. Главные аватары романтизма во Франции и Англии — виконт Франсуа-Рене де Шатобриан (1768–1848) и лорд Байрон (1788–1824) — обращались к этой запретной теме в своих произведениях, а, возможно, и в своей жизни.

«Ада» — это обзорный курс литературы, берущий темы из трех литератур, которые владевший тремя языками Набоков считал первостепенными по важности: французской, английской и русской. Можно сказать, что в этом литературном триптихе Шатобриан представляет французское воплощение темы кровосмешения брата и сестры, а Байрон — английское. Но как же насчет русского? А. С. Пушкин (1799–1837) занимает в русской литературе положение, которое в некотором смысле соответствует положению Шатобриана во французской литературе, а Байрона — в английской. Ранние стихи величайшего русского поэта по своим темам, если не по форме, находятся под весьма сильным влиянием Байрона и Шатобриана. Не может быть никакого сомнения в том, что Пушкин знал о теме кровосмешения в произведениях своих литературных учителей.

В пушкинском «Евгении Онегине» (1823–1831) есть ряд ссылок на «Рене» Шатобриана, хотя ни одна из них не относится к мотиву инцеста.

Здесь, конечно, нет ничего, намекающего на кровосмешение, но если пересмотреть эти строчки в контексте Байрона и Шатобриана с одной стороны, и «Ады» Набокова с другой, они начинают казаться не столь невинными.

«Кровосмесительная» интерпретация этой строфы предполагает, что Пушкин лукавит, говоря, что он якобы перейдет от изображения «мук тайных злодейства», характерных для остросюжетной романтической поэзии, к смиренной прозе русской семейной хроники.

«веселого заката», когда бы он мог написать свою семейную хронику, но Набоков, родившийся ровно столетие спустя, написал роман «Ада, или Радости страсти: семейная хроника», книгу, которая, кажется, перекликается со сценарием, изложенным в строфе-отступлении «Евгения Онегина», и развивает его. Отец и дядя в строчках «Онегина» вполне могут соответствовать Демону и Даниле Винам в «Аде».

Даже если есть сомнения по поводу присутствия темы инцеста в пушкинском тексте, остается вероятность того, что Набоков привнес в этот текст такое прочтение и затем использовал это прочтение как источник для «Ады». Нигде в своих подробнейших примечаниях к «Онегину» Набоков не предлагает явно кровосмесительного толкования данной строфы, но есть основания полагать, что он проецирует такое толкование (с основанием или без) в свой перевод текста. Выбор Набоковым слов в его переводе этой строки довольно любопытен: «the assigned trysts of the children». Слово «trysts» как в языке девятнадцатого, так и двадцатого веков часто имеет коннотацию тайной встречи, назначенной влюбленными. Используемое Пушкиным русское выражение «условленные встречи» («agreed upon meetings») гораздо более нейтрально по своим импликациям. Перевод — это волей-неволей акт критического толкования, и «assigned trysts» двоюродных брата и сестры, кажется, отражают кровосмесительное понимание Набоковым этого отрывка. Более того, именно это слово используется Набоковым при описании любовных развлечений брата и сестры в парке Ардиса (132). Наш довод, связывающий строфу «Онегина» с темой кровосмешения брата и сестры, слаб, но процитированные совпадения, по крайней мере, наводят на мысли. То, что сам Набоков истолковал этот отрывок в смысле кровосмешения и обратился к нему, когда писал свой роман, уже менее призрачно, хотя все равно это только предположение. Каковы бы ни были достоинства нашей (и Набокова) гипотезы, нет никаких сомнений в том, что произведения Пушкина вообще, и «Евгений Онегин» в особенности, ощутимо присутствуют в романе Набокова.

«Ада». Как свидетельствует Набоков в своих примечаниях к «Онегину», эти же фигуры наполняют аллюзиями и пушкинского «Евгения Онегина», то есть произведение, которое, кажется, в некотором смысле предвещает основное содержание «Ады» Набокова.

Тема инцеста не встречается в русских произведениях Набокова. Однако он упоминает инцест как тему в произведениях других писателей. Один пример — рассказ «Встреча», написанный в декабре 1931 года.

Кровосмешение, в особенности кровосмешение брата и сестры, действительно было модным сюжетом в немецком искусстве и литературе.

Тема кровосмешения брата и сестры становится особенно заметной в немецкой литературе двадцатых годов, когда Набоков жил в Берлине.

В начале романа Франка в Берлине разводится чета очень состоятельных космополитов — муж, немецко-американский управляющий международной корпорации по имени Шмидт и его русская жена. Их дети, восьмилетний Константин и трехлетняя Лидия, расстаются, а все контакты между двумя сторонами прерываются после смерти отца и усыновления мальчика, который сохраняет отцовское состояние, но не имя. Окончив Итон, он возвращается в Санкт-Петербург (где находилось предприятие его отца) и проводит там годы первой мировой войны, революции и гражданской войны, заканчивая потом Петроградский университет. Девочка, Лидия, почти ничего не знающая о своем отце и брате, живет в Цюрихе, в поместье матери на берегу озера. К 1924 году Константин только что вернулся из трехлетнего кругосветного путешествия, во время которого он собирал материалы для ученого труда по экономике. Проезжая через Берлин по пути в Англию, он случайно встречает не знакомую ему Лидию в уличном ресторанчике. Он и она — девственники, наделенные большой красотой, восприимчивостью и интеллектом; их поражает непреодолимая страсть, и через несколько часов после встречи они оказываются в постели. Скоро они венчаются, и восемнадцатилетняя новобрачная привозит Константина в швейцарское поместье своей матери. Постепенно мать начинает подозревать, кто такой Константин. Она узнает правду в тот вечер, когда молодая пара собирается в автомобильную поездку, и все рассказывает Константину. Ошеломленный Константин решает ничего не говорить Лидии до благоприятного момента, когда, как он надеется, он сможет убедить ее, что их страсть перевешивает грех их родства. Лидия уже беременна, когда мать наконец сообщает ей правду и затем совершает самоубийство. Потрясенная Лидия покидает Константина и скрывается до рождения ребенка, когда страсть наконец преодолевает сознание греховности кровного родства, и она призывает Константина к себе. Любовь преодолела все препятствия, и молодая пара, видимо, живет долго и счастливо на роскошной вилле на острове в Адриатическом море.

Роман Франка, хотя и банальный по структуре, заимствует некоторые элементы экспрессионизма, особенно в местах, где чувствуется накал эмоций. Внешние диалоги и внутренние монологи переплетаются без формальных разграничений. Для исступленного стиля Франка вполне типична сцена первого совокупления не подозревающих о своем родстве брата и сестры: «…с ликованием в сердце, она закрыла глаза и, вся растворяясь, наслаждалась этой никогда не испытанной невесомой сладостью. Ее уста мягко раскрылись под его крепкими губами, тело в каком-то безумии открыто к нему притягивалось, они погрузились в бездну беспамятно дикой страсти, все снова воспламенявшей его до исступления»[27] (49). Возможно, именно такое лихорадочно-напряженное описание эмоций и снискало Франку прозвище «вульгаризатора экспрессионизма».

«Брат и сестра» Франка, упоминаемый Набоковым в его раннем рассказе, мог позднее сыграть некоторую роль в генезисе «Ады». Прежде чем переходить к этой теме, необходимо сделать одно предварительное замечание. Набоков часто заявлял, что не знает немецкого, несмотря на то, что он пятнадцать лет прожил в Берлине. Типично его замечание в предисловии к английскому переводу романа «Король, дама, валет» (1928), действие которого разворачивается в Берлине, и все герои — немцы: «По-немецки я не говорил, немецких друзей у меня не было, и я не прочитал к тому времени ни единого немецкого романа ни в подлиннике, ни в переводе» (РеС, 64). Возможно, к этому категорическому утверждению следует относиться с подозрением. Набоков не только упоминает роман Франка в рассказе, написанном в 1931 году, и затем позже, в романе «Дар», но и его собственный роман «Защита Лужина» (1930) содержит интересную параллель к этому роману.

В романе Франка есть сцена, действие которой происходит весной 1924 года. Константин и Лидия прогуливаются по Фридрихштрассе в Берлине. Проходя мимо витрины одного магазина, они видят «восковую фигуру в натуральную величину, фигуру мужчины с двумя головами, причем одно лицо веселое, а другое — страшно расстроенное; фигура все время отворачивала лацканы своего пиджака, показывая пикейный жилет: сначала испачканный чернилами, а затем — с лучезарной улыбкой — другую сторону, белоснежную, так как в том кармане находилась неподтекающая авторучка». Очень похожее описание можно найти в «Защите Лужина» Набокова. Гроссмейстер Лужин прогуливается с женой по берлинской улице зимой 1929–1930 года: «Немного дальше он замер перед писчебумажным магазином, где в окне бюст воскового мужчины с двумя лицами, одним печальным, другим радостным, поочередно отпахивал то слева, то справа пиджак: самопишущее перо, воткнутое в левый карманчик белого жилета, окропило белизну чернилами, справа же было перо, которое не течет никогда» (СР 2, 431). Эта параллель особенно замечательно ввиду дат публикации романов в твердых обложках — 1929 для Франка и 1930 для Набокова, однако этот довод не совсем убедителен.

Судя по рецензиям, роман Франка вышел в конце 1929 года. Набоков заканчивал «Защиту Лужина» летом 1929 года, и первая часть романа начала публиковаться в парижском эмигрантском журнале «Современные записки» в последнем номере 1929 года.

«Ада» Набокова, кажется, не содержит никаких аллюзий на тему кровосмешения в немецкой литературе, несмотря на частотность обращения к ней немецких писателей. Однако мы показали, что Набоков был знаком с этой темой в ее немецком варианте, в частности, с романом Франка «Брат и сестра». Мы также должны иметь в виду невероятную литературную память Набокова и такое утверждение, как «…я всегда могу определенно сказать, кого из писателей, которых я любил или терпеть не мог полвека назад, порою напоминает — по складу и интонации — сочиненное мною предложение» (СА 2, 584). Не по «складу и интонации», но скорее по ряду совпадающих деталей и сцен мы находим черты сходства между романами «Ада» (1969) и «Брат и сестра» (1929). Конечно, основная точка сходства — это тема кровосмешения. Однако это просто относит обе книги к довольно элитарному тематическому жанру. Помимо этого, есть впечатляющее количество параллелей в деталях и в сценах, которые встречаются в обеих книгах.

И Вины, и Шмидты — чрезвычайно богатые космополитические семьи. Константин и Лидия, равно как Ван и Ада, наделены физической красотой, умом и самомнением неизмеримо бо́льшими, чем у обычных смертных. Житейские проблемы для них не существуют. Ван, как и Константин, — атлет и спортсмен. У Лидии, как и у Ады, матовая белая кожа и черные волосы — черты, которые служат лейтмотивом обеих героинь. Жизни семей, говорящих на многих языках (на немецком, русском, английском и французском), вращаются вокруг ряда поместий, заграничных путешествий и роскошных отелей. Ван и Константин — оба писатели и ученые. У Ады есть горничная-француженка Бланш, у Лидии — Мария. Секретарь Константина похож на Рональда Оранжера, секретаря Вина. В домах есть таксы (как и в семье самого Набокова). Обе пары братьев и сестер имеют какие-то одинаковые жесты и другие особенности, которые являются ключом к тайне их родства. Константин, как и Ван, бешено ревнует к соперникам-поклонникам и угрожает их изувечить. Их соперники посещали те же самые привилегированные школы, что и герои, и они вспоминают время учебы там.

Помимо деталей, приведенных выше, в романах совпадает и ряд сцен. Ван и Ада бродят по парку Ардиса и признаются там друг другу в любви, а Константин и Лидия блуждают по берлинскому Тиргартену и делают свои признания там (ср. параллель с Шатобрианом). В обеих книгах есть эротический эпизод, где героиня сидит на коленях своего возлюбленного во время поездки. Сцены первого совокупления разворачиваются на диванах (оттоманках), которые становятся лейтмотивами в обоих повествованиях. И в том, и в другом романе есть сцена конфронтации, в которой герою сообщает о кровосмесительной природе их отношений один из родителей: Константину — мать, Вану — отец (хотя Ван уже знает об этом). Отношения прерываются до смерти родителей, и оба героя подумывают о том, чтобы застрелиться. Хотя у протагониста романа Франка нет сводной сестры, эквивалентной Люсетте в «Аде», за ним везде следует таинственная женщина, которую с первого взгляда охватывает такая страсть к нему, что она оставляет мужа и детей, чтобы гоняться за Константином и смотреть на него издалека. Как Люсетта в «Аде», эта женщина служит посредницей и способствует сближению Константина и Лидии после того, как они теряют друг друга, что ведет к ее собственной гибели. И в том, и в другом романе герой ночью мчится на машине с бешеной скоростью, чтобы наконец воссоединиться со своей сестрой.

Многие из отмеченных нами параллелей, несомненно, — функции кровосмесительных отношений и социального круга обеих семей. Они, так сказать, «встроены» в основную ситуацию. Однако такое изобилие совпадений впечатляет. Наиболее вызывающее сходство между этими двумя романами, — черта, которая противопоставляет их почти всем остальным обращениям к этой теме. Практически во всех остальных случаях обращения к теме кровосмешения брата и сестры эти отношения, как только тайна раскрывается, влекут за собой горе, разлуку и смерть. Возможно, наиболее характерная черта сходства между романами Франка и Набокова заключается в том, что, воссоединившись, любовники — брат и сестра — живут долго и счастливо.

Мы уже отметили классические тематические прототипы «Ады» в произведениях гигантов романтизма — Байрона, Шатобриана и Пушкина. Эти авторы, аллюзии на которых часто встречаются в «Аде», формируют литературный фон для темы кровосмешения. Спустя столетие эта тема вновь выходит на поверхность в немецком воплощении — в ряде менее значительных произведений. Набоков был до некоторой степени осведомлен об этом возрождении темы и о книге Франка в частности. Могла ли книга Франка бросить семя для обращения Набокова к этой теме? Если мы вынашиваем такое предположение, мы должны подумать о том, что между стимулом и реакцией в таком случае прошло тридцать с лишним лет. Этот разрыв тем более любопытен, что практически все темы, которые появляются в английских произведениях Набокова, уже присутствуют и в его русских произведениях. Тема кровосмешения — единственное существенное исключение. Конечно, любой ответ на этот вопрос будет умозрительным. Однако следует заметить, что смерть Леонарда Франка в августе 1961 года широко освещалась в европейской прессе,

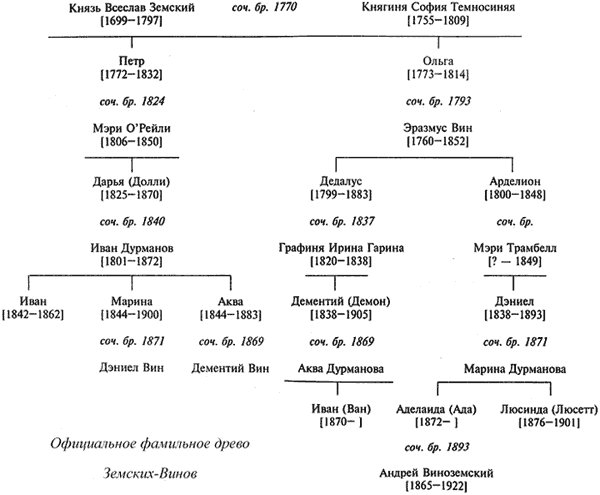

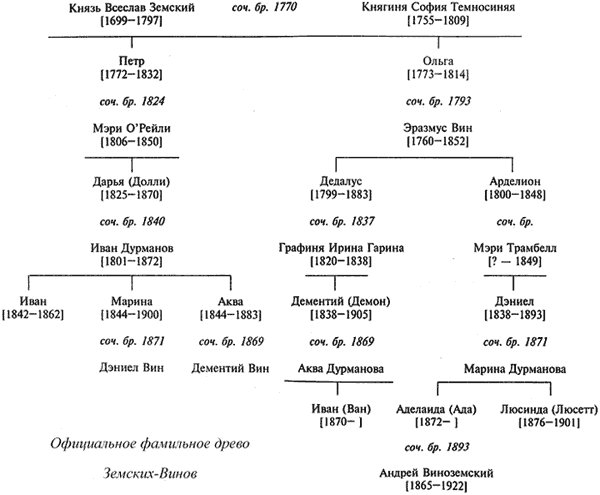

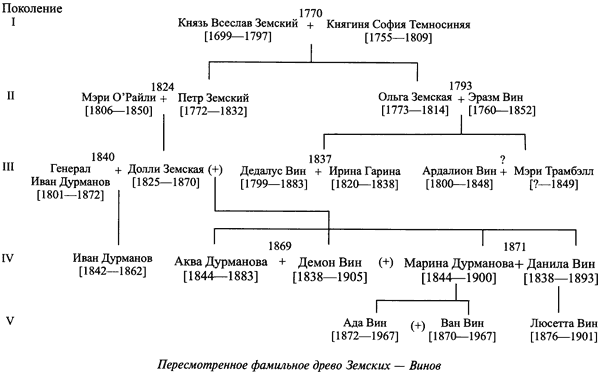

«Ада, или Радости страсти: семейная хроника» — это семейная сага весьма необычного типа. Представлена история более пяти поколений клана Земских-Винов, хотя больше всего внимания уделяется последнему поколению — Вану, Аде и Люсетте. Семейная генеалогия до такой степени важна (и запутана), что повествование «Ады» предваряется фамильным древом, чтобы облегчить путешествие читателя по длинному роману.

Большинство критиков успешно распутывали этот искусно запутанный клубок и добирались до главного секрета сюжета романа: бурный, длящийся всю жизнь роман Вана и Ады — это роман родных брата и сестры, хотя повествование Вана без особой убедительности стремится поддержать официальную версию, иногда намекая на то, что любовники в худшем случае — единокровные брат и сестра.

«Своевольной» Долли пятнадцать лет к моменту ее замужества с генералом Дурмановым и девятнадцать — в 1844 году, когда рождаются ее дочери-близнецы. То, что своеволие свойственно Долли как до ее замужества с генералом Дурмановым, так и после него, предполагается ссылкой на «любовные письма, написанные ею лет в двенадцать-тринадцать» (СА 4, 360), то есть задолго до замужества с генералом.

Прежде чем обратиться к этим вопросам, давайте вернемся к третьему поколению семьи Винов, Дедалу и его брату Ардалиону. Брак отца Демона, Дедала, с графиней Ириной Гариной заканчивается ее смертью через год, в 1838 году, когда родился Демон. Здесь у нас снова есть причины усомниться в правильности официальной версии. Предположение о том, что Ирина — мать Демона, потихоньку расшатывается, когда Демон вскользь упоминает (и показывает) своему сыну Вану жест, характерный для матери Демона, «ужимку, присущую кому-то из пращуров» (СА 4, 231). И Ван, и Ада унаследовали этот жест. Так как очевидно, что Демон не может помнить Ирину Гарину, читатель может не без оснований предположить, что его матерью является другая.

— мать Демона. В 1838 году, в год рождения Демона, Долли было тринадцать лет. Однако это возражение не является решающим, если мы вспомним, что романтическая жизнь Долли началась в возрасте двенадцати или тринадцати лет (любовные письма) и что ее замужество в возрасте пятнадцати лет с генералом Дурмановым было ее вторым замужеством. Демон, по всей вероятности, — плод связи между Дедалом Вином и его рано созревшей двоюродной сестрой Долли, имевшей место примерно за два года до ее замужества с генералом Дурмановым. Если так, то Демон оказывается по меньшей мере единородным братом двух дочерей Долли: Аквы, ставшей его женой, и Марины, его любовницы и матери его двоих детей, Вана и Ады. Мы уже заметили, что Демон родился в 1838 году — в том же году, что умерла жена Дедала Ирина. Давайте предположим, что Дедал берет к себе своего побочного сына Демона и выдает его за ребенка только что умершей жены. Однако можно пойти дальше. Дедал, отец ребенка его двоюродной сестры Долли, родившегося в 1838 году, возобновляет свой роман с ней после ее замужества с «ветвисторогатым» генералом Дурмановым (СА 4, 14). Близнецы Аква и Марина (родившиеся в 1844 году) также могут быть детьми Дедала. В таком случае, Демон женится на одной из своих родных сестер и становится любовником другой.

Родоначальник семейного клана, князь Земский, любит все более молодых девушек; эта склонность достигает кульминации, когда в возрасте семидесяти одного года он женится на пятнадцатилетней княжне Темносиней. Хотя, насколько мы знаем, кровосмешение не входит в число его грехов, князь Земский, похоже, благосклонно относится к кровосмешению своих потомков. В первое утро Вана в Ардисе семейные портреты, включая портрет князя Земского, «учтиво вглядывались в него», когда он спускался вниз (СА 4, 54). Утром после первого совокупления с Адой Ван проходит под портретом «удовлетворенного князя Земского» (СА 4, 122). Учитывая распространенность кровосмешения в третьем, четвертом и пятом поколениях семьи, нельзя не задаться вопросом по поводу предшествующих поколений — особенно поколения Петра Земского и его сестры Ольги. Однако, хотя эта мысль и весьма соблазнительна, в тексте, кажется, ее мало что может поддержать. Более того, если Дедал Вин — сын Петра и Ольги Земских, а не Ольги и ее мужа Эразма Вина, в жилах Демона, Вана и Ады нет ни капли крови Винов. Это представляется маловероятным, так как Ван, Ада и их отец Демон имеют много общих физических черт и привычек по сравнению с Люсеттой, в которой, как нам говорят, доминирует «ген Z(emski)» (СА 4, 353). Узор кровосмешения начинается с Дедала Вина и его двоюродной сестры Долли Земской, которые являются детьми Ольги Земской-Вин и ее мужа Эразма и брата Ольги Петра Земского и его жены Мэри О'Райли. Дети Дедала и Долли, Демон и Марина, возможно, родные (или единокровные) брат и сестра, а их потомство, Ван и Ада, вне всякого сомнения, — родные брат и сестра. Их бесплодный союз отмечает конец великолепного клана Земских-Винов.

Лабиринт кровосмешения в семье Земских-Винов имеет и мифологические корни, что вполне уместно, и отчасти именно эти корни поддерживают наш довод о распространенности кровосмешения в истории этой семьи. Имена основателей рода, князя Всеслава Земского (1699–1797) и его юной жены княжны Софии Темносиней (1755–1809) свидетельствуют о туманном мифологическом происхождении клана. Имя «Земский» происходит от русского корня, который есть и в слове «земля», а «Темносиний» — традиционный эпитет неба. Сравните прародителей греческих богов: Уран, который воплощает небо, и его жена Гея, воплощение земли; Уран свергнут с трона своим сыном Кроносом, женатым на своей сестре Рее, а Кронос, в свою очередь, свергнут сыном Зевсом, который женится на своей сестре Гере.

Не случайно Дедал Вин, положивший начало лабиринту кровосмешения в «Аде», носит имя создателя знаменитого лабиринта на острове Крит. Эта ассоциация становится очевидной, когда сына Дедала Вина, Демона, в шутку называют «Дементий Лабиринтович» (СА 4, 502).

Кровосмешение — самое эмоционально насыщенное из всех человеческих переживаний. Если верить антропологам, табу на кровосмешение лежит в основе организации общества и, косвенным образом, самой цивилизации.

Антропологические и мифо-психологические взгляды на кровосмешение играют в романе Набокова важную структурную роль, но их тематическое значение невелико. Антропологическое табу на кровосмешение составляет основной сюжетный механизм романа. Если бы Ван и Ада (и их родители) не были братом и сестрой, не было бы сюжета, не было бы нужды в различных ухищрениях, не было бы препятствий на пути их любви. Мифо-психологический смысл кровосмешения — стремление к цельности — также играет определенную роль. Из-за своей исключительности Ван и Ада могут найти полноту и завершенность только друг в дружке.

«Аде» в области моральной философии. Бобби Энн Мейсон утверждает, что «в „Аде“ речь идет о кровосмешении, а… кровосмешение — почти то же самое, что солипсизм».

Когда Набокова спросили о значении кровосмешения в «Аде», он ответил, или, скорее, парировал вопрос следующим образом: «Если бы я использовал инцест для изображения возможной дороги к счастью или к несчастью, я был бы производящим бестселлеры дидактиком, торговцем общими идеями. Инцест меня ни с какого боку не интересует. Мне просто нравится звук „бл“ в словах близнецы, блаженство, обладание, блуд» (СА 4, 593–594). Если верить Набокову, его утверждение лишает нас всякой надежды связать тему кровосмешения в «Аде» с общими местами антропологии, психологии и философии — моральными или аморальными. Смысл центральной тематической метафоры романа надо искать в другом.

— само искусство. Предметом всех его романов в той или иной форме являются искусство и художник.

«при всяком ее свидании с Ваном» (СА 4, 131), а также тем, что пара всю жизнь предпочитает «positio torovago» («позитио раковато»), описание которой впервые встречается в одном из сокровищ библиотеки (СА 4, 134). Однако основное назначение семейной библиотеки не в том, чтобы быть многотомной сексуальной энциклопедией. Библиотека устанавливает нужный контекст для набоковской темы кровосмешения брата и сестры — контекст литературный, а не социальный, психологический или философский. Связь между кровосмешением и искусством впервые сформулирована Адой, на первый взгляд совершенно en passant. На описание все время готового к размножению и кровосмешению Ивана Иванова как «привычно пьяного поденщика» Ада небрежно отзывается: «неплохое определение подлинного художника» (СА 4, 132). Любое литературное произведение — это продукт сложного взаимодействия с другими литературными произведениями, в особенности с теми, с которыми оно тесно связано по теме и фону. Учитывая мириады литературных аллюзий в «Аде» и упоминания в ней об этапах (поколениях) в эволюции романа в истории литературы (СА 4, 97), кажется вполне уместным рассматривать тему кровосмешения как метафору взаимоотношений между родственными произведениями искусства. «Ада» — это следствие сложнейшего акта кровосмесительного воспроизведения.

Набоковские подтексты и аллюзии на предшественников часто пародийны — литературный прием, имеющий очевидную связь с идеей кровосмешения. Пародия всегда играла важную роль в произведениях Набокова,

«Ада» — конечный продукт многих поколений библиомании в специфическом сексуальном смысле. У романа есть тематические отцы-основатели (Шатобриан, Байрон, Пушкин), чьи потомки состоят в близком и запутанном родстве. Более близкие во времени, и, возможно, менее выдающиеся предшественники (Франк и др.) переплетены еще более двусмысленным образом. Параллель с семьей Земских-Винов очевидна. Именно в этой связи тематически важно кровосмешение предыдущих поколений. Если бы тема кровосмешения в романе ограничивалась поколением Вана и Ады, генетическая параллель к литературной истории этой темы была бы менее впечатляющей. Разъяснение литературной генеалогии темы кровосмешения брата и сестры немного похоже на выслеживание тщательно скрытых кровосмесительных отношений в следующих друг за другом поколениях семьи Земских-Винов. Именно историческая глубина семейного кровосмешения Земских-Винов устанавливает параллель с эволюцией этой темы в европейской литературе. Тему кровосмешения брата и сестры в «Аде» вполне можно рассматривать как основную метафору творческого взаимодействия романов о кровосмешении нескольких поколений писателей в литературах трех европейских стран, наследником которых является роман Набокова.

«экстратерриториальность».

Единственная в своем роде литературная карьера Набокова обнаруживает любопытное взаимодействие между своими компонентами. Саморефлексия всегда была свойственна его произведениям, и, возможно, наиболее эффектная иллюстрация этого качества — уникальная роль Набокова-переводчика своих произведений с русского на английский и с английского на русский.

Кровосмешение брата и сестры — подходящая метафора для уникального творческого пути Набокова, и «Ада» — самая сложная разработка этой метафоры. «Ада», ее зеркально отражающиеся узоры кровосмешения и параллельные отношения двух миров космологии, лежащей в основе романа, воплощает многие аспекты жизни и творчества Набокова. Кровосмешение брата и сестры становится главной метафорой, охватывающей не только его собственное творчество, но и генезис литературы в целом. Эта метафора достигает своего апогея в романе Набокова «Смотри на арлекинов!», и именно на это произведение мы и перенесем наше внимание.

Кровосмешение детей Дементии в романе «Смотри на арлекинов!»

«Смотри на арлекинов!», последний роман Набокова, наполнен кровосмешением и представляет собой ретроспективу любимых тем автора и размышления по поводу личности самого повествователя.

— косвенную, ибо главный ее предмет не история обывателя, но миражи романтика и вопросы литературы, — я упорствую в стараниях настолько легко, насколько то в нечеловечьих возможностях, касаться до развития моей душевной болезни. Да, Дементия есть одно из действующих лиц моего рассказа.

Мы увидим, что Дементия — не просто «одно из действующих лиц», она — главное действующее лицо книги. Произведения писателя и все его женщины (кроме последней), в той форме, в которой он их видит и описывает, — порождения его Дементии, его любовницы и музы. Автобиография вполне буквально описывает «миражи романтические и литературные».

Предполагается, что повествователь, князь VV — сын русских аристократов, которые якобы поручают его заботам родственников из-за вихря своих разводов, повторных браков, повторных разводов и т. д. Их мечтательный, неврастеничный сын оставлен на попечение двоюродной бабушки, которая живет в одном из семейных имений с удачным названием Марево. Именно эта родственница советует своему угрюмому восьмилетнему воспитаннику: «Смотри на арлекинов!.. Играй! Выдумывай мир! Твори реальность!» (СА 5, 106). Именно это и делает VV, начиная, по его признанию, со своей бабушки.

После большевистской революции VV перебирается через польскую границу, застрелив часового-красноармейца. Затем он оказывается в Лондоне, где, оставшись без средств, находит покровителя, англофила графа Никифора Никодимовича Старова. Граф, который «во времена обширных международных сношений украшал собою несколько великих посольств», был когда-то любовником «прекрасной и причудливой» матери VV (CA 5, 107). В сущности, мы узнаем, что граф, благодаря «обширным международным сношениям», является родителем нескольких героев романа. Он также является главой антисоветской шпионской организации «Белый Крест», которая замаскирована под благотворительную организацию, помогающую русским эмигрантам.

автор мемуаров знакомится с двадцатилетней сестрой Ивора, Ирис, которая становится его первой женой. Происхождение относящихся друг к дружке с нежностью брата и сестры не менее туманно, чем самого VV. Их мать, говорит Ирис, была «американка, ужасная», а у отца-бизнесмена были «хорошие связи» в лондонских дипломатических кругах (СА 5, 124, 251). Это приобретает странно-зловещую окраску, когда W и Ирис, только что поженившиеся без ведома графа Старова, посещают его на летней вилле на Лазурном берегу. Будучи представленным Ирис (и предполагая, что она — невеста Вадима), старый граф некоторое время задумчиво смотрит не нее, а затем несколько двусмысленно говорит своему протеже, что его невеста «так же прелестна, как будет прелестна ваша жена» (СА 5, 142). После того, как Ирис выходит из комнаты в «смежный альков (озаренный портретом работы Серова, 1896 год, — известная в определенных кругах красавица, мадам де Благидзе, в кавказском костюме)», только что узнавший о женитьбе граф спрашивает у Вадима девичью фамилию его жены (СА 5, 143). Затем, медленно покачав головой, он спрашивает фамилию матери Ирис. Ответ Вадима вызывает такую же реакцию, и разговор переключается на финансовое будущее молодой пары.

VV и Ирис переезжают в Париж, где повествователь начинает литературную деятельность, и на протяжении семи лет своего брака с Ирис публикует один за другим три книги на русском языке — «Тамара» (1925), «Пешка берет королеву» (1927) и «Полнолуние» (1929).

После смерти жены VV погружается в творчество, заканчивая четвертый и пятый романы на русском языке, «Камера люцида» и «Красный цилиндр». Повествователь знакомится со своей второй женой Аннетт (Анной Ивановной Благово), когда нанимает эту боттичелиевскую красавицу с грациозной шеей для перепечатки своего самого длинного, самого лучшего и последнего романа на русском языке — «Подарок Отчизне», впоследствии известном на английском как «The Dare». Невзирая на ее неумелую машинопись, до мозга костей мещанские вкусы и фригидность, VV так сильно увлечен ею, что вступает в свой второй, самый долгий брак. В 1939 году VV, к этому времени завершивший свой первый роман на английском языке, «See under Real», эмигрирует вместе с Аннетт в Соединенные Штаты, где становится преподавателем Квирнского университета (Quirn = kernel = Cornell). Здесь VV упрочивает свою скромную репутацию англоязычного романиста, написав романы «Esmeralda and her Parandrus» (1942), «Dr. Olga Repnin» (1946) и сборник рассказов «Exile from Mayda» (1947). Тем временем Аннетт беременеет, и 1 января 1942 года рождается Изабель. Брак VV и Аннетт, который никогда не был особенно счастливым, попадает под разрушительное влияние их квартирной хозяйки, в прошлом советской гражданки Нинель (палиндром фамилии Ленин), которая становится лучшей подругой Аннетт и увозит ее и четырехлетнюю Изабель в свой коттедж на берегу озера, в то время как VV развлекается с Долли фон Борг. Краткий роман с Долли, которой удается разрушить брак своего любовника, — это надолго отложенное доведение до конца тайных ласк, которые VV расточал одиннадцатилетней Долли в довоенном Париже, когда гостил в доме ее бабушки и дедушки.

Скрытое кровосмешение, характеризующее первый брак VV, вполне возможно, присутствует и в его втором браке, хотя это и не очевидно. Анна Благово — дочь хирурга царской армии, который в 1907 году женился на провинциальной красавице из Кинешмы — волжского города, расположенного в нескольких верстах от одного из самых романтических поместий VV — вероятно, от Марева (СА 5, 196). Читателю вполне может прийти в голову, что граф Старов, бывший любовником матери VV, мог навещать поместье и его округу. Более того, есть намеки на то, что сама Аннетт могла быть знакома с покойным лейтенантом Старовым-Благидзе. Это становится понятным из ее ответов на вопросы VV, когда он делает ей предложение. Хотя заботящаяся о своем общественном положении Аннетт после некоторых колебаний соглашается выйти замуж за своего титулованного поклонника, она находит его странным — непохожим на других мужчин, которых она встречала. В ответ на вопрос VV o том, кого же она встречала — «трепанаторов? тромбонистов? астрономов?» — она вежливо отвечает: «все больше военных… врангелевских офицеров» (СА 5, 193). То, что лейтенант Старов-Благидзе, который воевал под началом Врангеля, подвергся трепанации (возможно, сделанной отцом Аннетт) — вполне вероятно, так как мы знаем, что он страдает «ужасающим тиком» в результате ранения в голову (СА 5, 151). Еще более любопытно, что VV говорит об «астрономе», так как первый слог этого слова — это латинский корень слова «звезда», а первые пять букв составляют анаграмму, соответствующую первым пяти буквам фамилии Старов.

В 1953 году, примерно через 7 лет после того, как Аннетт сбежала от VV, она и Нинель погибают во время наводнения, и Изабель, которую теперь зовут Бел, в возрасте одиннадцати с половиной лет возвращается жить к отцу. В течение двух счастливых лет Бел и обожающий ее отец неразлучны. Летние месяцы они проводят в идиллических скитаниях от одного мотеля к другому на Дальнем Западе. Близость отца и дочери, а также раннее развитие умницы Бел ведут к распространению безобразных слухов, и профессор N. пытается положить им конец посредством женитьбы на Луизе Адамсон, легкомысленной молодой вдове бывшего главы английского отделения Квирна. Прекрасная Луиза, охотница за знаменитостями, ненасытная в сексуальном и финансовом смысле, с большой готовностью выходит замуж за романиста, который, по слухам, является лидирующим кандидатом на получение «самой престижной премии мира» (СА 5, 248). Однако она так же быстро охладевает к нему, когда премия достается другому. Отношения с Бел у нее ужасные, и скоро девочка отправляется в швейцарский пансион для благородных девиц, откуда она в конце концов сбегает с американским студентом, который просит политического убежища в России. Потеряв Бел, VV находит утешение, переосмысляя их совместную жизнь и путешествия в книге, которая станет его самым успешным (и самым сенсационным) романом, «A Kingdom by the Sea» (1962).

Луиза, третья жена VV, также вовлечена в кровосмесительные хитросплетения жизни автора. У нее тоже есть семейные связи с запутанным прошлым ее мужа. Незадолго до того, как он делает ей предложение, VV проводит вечер с несколькими гостями, в том числе с Луизой и ее двоюродной сестрой леди Моргайн, толстой пятидесятилетней дочерью бывшего американского посла в Англии (СА 5, 249). Фэй Моргайн сообщает VV, что была знакома с Ирис Блэк в Лондоне примерно в 1919 году, когда она сама была «мечтательной юной американочкой». На туманную связь Луизы с графом Старовым также намекает еще одна анаграмматическая ссылка. Когда VV и Луиза уходят с этого сборища, она соглашается выйти за него замуж: «Она исчезла, прежде чем я успел снова облапить ее тонкое тело. Запорошенное звездами небо, обычно пугающее, теперь неясно забавляло меня… Я оросил электрически зашипевшие астры» (курсив мой — ДБД

VV встречает свою четвертую и последнюю большую любовь в сентябре 1969 года, в день, когда скандально известный автор вручает свое заявление об уходе обрадованной этим администрации Квирнского университета. Когда VV уходит с территории университета, объемистая папка, которую он держит под мышкой, падает, бумаги рассыпаются, и ему помогает их собирать молодая женщина, вышедшая из библиотеки.

VV явно не желает описывать подробности своих отношений с «ты» в своем автобиографическом рассказе, говоря, что это «лишь исковеркало бы реальность» (СА 5, 291). Поэтому мы очень мало узнаем о происхождении и личности последней любви VV. Она говорит на «прелестном, изысканном русском», изучала Тургенева в Оксфорде и Бергсона в Женеве, и имеет семейные связи со «старым добрым Квирном и русским Нью-Йорком» (СА 5, 291 и 293). Она также разбирается в бабочках и знает все произведения своего любовника. Вопрос, к которому мы приближаемся, конечно, заключается в том, каково ее место, если оно есть, в сложных переплетениях потомства графа Старова. Единственный ключ к тому, кто она такая, связан с ее русским происхождением. Это, а также связь с Квирном, указывает на Марион Нотебоке, дочь профессора Нотебоке, главы русского отделения в Квирне (СА 5, 239). Однако Марион, похоже, немного старше, чем должна быть «ты», ведь известно, что в мае 1953 «ты» одиннадцать лет и четыре с лишним месяца, а про Марион говорится, что ей в это время двенадцать (СА 5, 239). Против кандидатуры Марион говорит и мимолетное упоминание VV o ней (около 1954 года) как о «вульгарной и порочной нимфетке», которая рассказывает об отношениях Бел с ее овдовевшим отцом дома миссис Нотебоке (СА 5, 247). В целом следует заключить, что последняя любовь VV остается анонимной и вне семейной орбиты Старова. Это предположение подтверждается настойчивой ассоциацией VV, который связывает «ты» с «Реальностью»:

Любопытно и существенно то, что по крайней мере у двух из жен VV в фамилиях есть буквосочетание «bl» («бл»): Ирис БлБлагово. Горячо любимая дочь писателя Бел тоже входит в этот алфавитный ряд. Фамилия Луизы неизвестна, но одна из ее прошлых фамилий — Blanc (Бланк) (СА 5, 255). Также следует отметить, что другой сын графа Старова (и любовник Ирис Блэк) носит фамилию матери Благидзе, а сам повествователь иногда называет себя Блонским (СА 5, 296). Все эти герои связаны с графом Старовым, и именно их кровное родство и кровосмешение обозначается буквенным символом «BL» в их именах.

Теперь настало время рассмотреть другую «реальную» героиню автобиографии VV — Дементию, которая является источником других «героев». Дементия, как ей и положено, присутствует в начале и в конце рассказа VV о его любви и прозе, даже раньше повествования, которое открывается встречей молодого повествователя с его первой женой. В самых ранних воспоминаниях мемуариста о себе самом — как о ребенке семи или восьми лет — он уже таит «секреты законченного безумца», и он в самом деле на протяжении своей жизни несколько раз теряет рассудок (СА 5, 105). В возрасте девяти-десяти лет, говорит он, его болезненные детские страхи были вытеснены «более отвлеченными и пустыми тревогами (проблемами бесконечности, вечности, личности и проч.)», которые, как он считает, спасли его рассудок (СА 5, 104). Это мнение, как мы увидим, под вопросом, так как именно эти более абстрактные страхи по поводу пространства, времени и личности, кажется, лежат в основе вспышек его психической болезни. В острой фазе эти вспышки длятся от нескольких недель до нескольких лет, и семь из них настолько серьезны, что требуют госпитализации.

Психическое состояние VV, туманно определяемое как «расстройство нервов, порубежное сумасшествию» и «освежеванное сознание» (СА 5, 102, 126), проявляется в ряде симптомов, среди которых наиболее обычными являются страшные головные боли, головокружение, невралгия и потеря ориентации.

— его неспособность мысленно представить себе, что левая и правая сторона поменялись местами. Это чисто психологическая проблема, так как физически VV может без всякого труда повернуться на сто восемьдесят градусов, так что лево и право поменяются местами. Именно его усилия мысленно представить себе, как он поворачивается, и то, что было справа, оказывается слева, и наоборот, вызывают такой острый стресс, что VV буквально не может двигаться. Он сравнивает усилие, необходимое для такой инверсии, с попыткой «поворотить мир на его оси» (СА 5, 300). «Мотив паралича» имеет свой прообраз в рассказе VV о том, как во время плавания все его тело сводит судорога; эти приступы он описывает как физический аналог «молниеносного помраченья ума» (СА 5, 131). Любые мысленные перемещения являются для повествователя серьезной травмой. Например, его страдания от смены языка, необходимой для сочинения первого романа на английском, так остры, что едва не доводят его «до паралитического слабоумия, которого я страшился с юных лет» (СА 5, 205).

Психологическое нездоровье Вадима Вадимовича коренится в его тревожном ощущении раздвоения личности. Его преследует ощущение, что он — бледная тень, худший вариант другого, гораздо более одаренного англо-русского писателя.

Фамилия повествователя нигде в автобиографии не называется. В отчете лондонского психиатра о его случае пациента называют «М-р Н., русский аристократ», хотя, к крайнему раздражению VV, доктор смешивает его случай с болезнью «другого» пациента, некоего господина В. С., который у читателя (но не у повествователя) вполне может ассоциироваться с русским псевдонимом Набокова — Владимир Сирин (СА 5, 111). Чуть позже подвыпивший повествователь обращается сам к себе «князь Вадим Блонский», но вскоре после этого отказывается от этой фамилии как от ложной, используемой им для тайной поездки в Россию в поисках дочери (СА 5, 296 и 309). Его кембриджский друг Ивор Блэк однажды называет его Мак-Набом, поскольку он похож на актера с такой фамилией, а позднее называет его Вивианом (СА 5, 104 и 137), в последнем случае читатель вспоминает некогда употреблявшиеся самим Набоковым анаграмматические псевдонимы Вивиан Калмбруд и Вивиан Дабл-Морок.

Беспокойство повествователя по поводу своего имени и того, кто он такой, конечно, симптоматично для его ненормального психического состояния, которое, по сути, гораздо больше напоминает шизофрению, чем паралитическое слабоумие. Даже самый небрежный читатель заметит, что большинство книг VV по названию, содержанию и хронологическому порядку — прозрачные вариации на тему и смеси романов самого Набокова. Например, «Камера обскура» Набокова, получившая в английском варианте название «Laughter in the Dark», лежит в основе «Камеры люциды» сумасшедшего повествователя и английского варианта романа — «Slaughter in the Sun»[31]. Именно невидимый и безымянный двойник VV, очевидно, является источником догадки повествователя о том, что он — «непохожий близнец, пародия». Ему кажется, что какой-то демон заставляет его имперсонировать «этого иного писателя, который был и будет всегда несравненно значительнее, здоровее и злее, чем ваш покорный слуга» (СА 5, 177). Это ощущение усиливается во время разговора VV с Оксманом, русским книготорговцем, который в своем магазине ошибочно приветствует автора «Камеры люциды» как автора «Камеры обскуры», а затем снова ошибается, спутав «Тамару» VV с книгой под названием «Машенька» (СА 5, 180–181).

Несмотря на переход от псевдонима к настоящему имени, повествователя продолжает мучить его призрачная Немезида. Примерно десяток лет спустя, во время путешествия на машине по американскому Западу, VV овладевает «сонное чувство, что я пришел с пустыми руками — без чего? Без ружья? Без волшебной палочки? Я не решался углубляться в него, дабы не разбередить рваный рубец под тоненькой плевой моей личности» (СА 5, 231). На этой же странице вскользь упоминаются бабочки, и, очевидно, рука VV жаждет схватить именно сачок для ловли бабочек.

Чувство раздвоения Вадима Вадимовича проходит через все повествование и проявляется даже в особенно лучезарный момент его жизни, вскоре после того, как он переехал в Швейцарию со своей последней любовью. Писатель, которому исполнился семьдесят один год, только что закончил переписывать набело свой последний роман «Ардис». С помощью шантажа Луизу удалось уговорить на развод, и W подумывает о том, чтобы предложить руку и сердце своей новой возлюбленной. Однако прежде чем сделать это, он по долгу чести обязан сознаться в своей странной неспособности мысленно поменять местами правое и левое. Ему приходит в голову, как выполнить эту неприятную задачу: он дает своей возлюбленной рукописный экземпляр одной из глав «Ардиса», в которой герой рассказывает о своем (и VV) отклонении. Пока его любимая читает эту «исповедь», VV отправляется на предобеденную прогулку. Он находится в редком для него состоянии эйфории, которое ничто не может испортить, даже «ужасная мысль, что даже „Ардис“ — интимнейшая из моих книг, полная солнечных бликов, — может оказаться неосознанным подражанием неземному искусству другого писателя, эта мысль пусть явится после» (СА 5, 299). Такое подозрение действительно появится. VV доходит до конечной цели своей прогулки, останавливается перед низким парапетом и смотрит на заходящее солнце. Пытаясь повернуться и пойти назад, он обнаруживает, что не может этого сделать: «Выполнить это движение — значило поворотить мир на его оси» (СА 5, 300). Психологическая неспособность VV превратилась в физическую. Его настигло паралитическое слабоумие, которого он боялся с ранней юности.

его имя и отчество — Вадим Вадимович, но его беспокоит мысль о том, что в быстрой, небрежной речи имя Владимир Владимирович превращается в нечто очень похожее на Вадим Вадимыч (небрежно произнесенное Вадим Вадимович). Что касается фамилии, что поначалу повествователь уверен только в том, что в ней есть буквы «Н» и «Б». После того, как он примеряет и отвергает несколько возможных фамилий, таких как Небесный, Набедрин, Наблидзе, Наборкрофт, Бонидзе и Блонский, его «звучная фамилия» наконец врывается в его сознание (СА 5, 309).

Вопросы установления личности и реальности тесно связаны. В свою очередь, тема «реальности» в романе тесно связана с безымянной четвертой любовью VV. Повествователь даже отказывается называть ее и говорить об их отношениях, так как боится, что это осквернит «реальность света, который исходил от тебя». Далее он пишет: «Здесь главное слово — „реальность“ — и постепенное постижение этой реальности для меня оказалось почти роковым» (СА 5, 291). Как знает читатель, именно когда VV хочет пойти назад к своей возлюбленной, которая только что узнала правду о его безумии, и попросить ее руки, с ним случается удар, чуть не ставший для него смертельным. Когда VV выходит из своей подобной смерти комы и наконец вспоминает свою фамилию, дверь больничной палаты открывается, и он видит «медленную, бесконечно медленную череду многоточий, набранных диамантом. Я издал восторженный рев, и в палату вступила Реальность» (СА 5, 311). В комнату вошла Реальность в лице его идеальной возлюбленной.

Личность повествователя — это личность безымянного «другого» писателя, являющегося прототипом, бледные копии которого — VV и его книги. Для читателя уже давно очевидно, кто этот оригинал. Это оставалось тайной только для сумасшедшего повествователя, который смутно догадывался, но точно не знал, в чем заключается правда. Только во время таинственного паралича VV его лихорадочно работающий ум достиг определенных прозрений в результате краткого знакомства с небытием и «проблему личности удалось если не решить, то хотя бы поставить» (СА 5, 301).

Теперь Вадим Вадимович осознает обе половины своего шизоидного существа. Вадим Вадимович и «Владимир Владимирович», сумасшедший и нормальный, левое и правое, снова интегрированы. Если мы примем такую интерпретацию, а она кажется вполне обоснованной, возникает новый вопрос. Повествователь сейчас здоров, ему от семидесяти одного до семидесяти четырех лет, и он пишет «Смотри на арлекинов!». Однако эта «автобиография» очевидно фантастична. Если VV больше не сумасшедший, то почему он пишет в основном фантастичную автобиографию? Кажется, все частицы головоломки могут сойтись, только если принять следующую точку зрения: «Смотри на арлекинов!» — рассказ об иллюзорном мире повествователя во время его существования в качестве Вадима Вадимовича, изложенный целиком и полностью с его точки зрения.

В вымышленной вселенной романа Набокова существует набоковская персона, которой присущи многие, но далеко не все, биографические черты реального, невымышленного Набокова и которая написала ряд книг — «Машенька», «Камера обскура», «Дар», «Лолита», «Ада» и т. д. Эта персона, которую мы обозначили как «Владимир Владимирович», страдает от приступов шизофрении, во время которых она считает себя Вадимом Вадимовичем, автором романов «Тамара», «Камера люцида», «Подарок Отчизне», «Королевство у моря», «Ардис» и т. д. Ни одна из этих книг не существует вне мысленного мира сумасшедшего повествователя. Они — просто искаженные варианты настоящих произведений, написанных нормальной половиной личности повествователя — «Владимиром Владимировичем». Другие герои знают, что повествователь — сумасшедший и у него бывают периоды, когда он «другой» человек. Например, Степановы, у которых VV останавливается после одного из своих срывов, называют его сумасшедшим (СА 5, 175). Книготорговец Оксман также знает об этом и потакает W, притворяясь, что просто оговорился, назвав «Камеру люцида» «Камерой обскурой». Заметьте, что никто из героев, похоже, никогда не читал из книг VV — они читали только книги «другого» автора.

Жены и любовницы Вадима, находящиеся с ним в кровосмесительных отношениях (кроме последней), — не более реальны, чем его книги, хотя, как и книги, они, вероятно, призрачные варианты реальных женщин в мире «Владимира Владимировича». Нереальность этого аспекта жизни Вадима Вадимовича подтверждается вопиющей маловероятностью вымысла о том, что разнообразные незаконнорожденные дети мифического графа Старова встречаются, совокупляются и убивают друг друга. Еще более неправдоподобно то, что в их таких разных именах встречается символическое звукосочетание «бл». Почти ритуальное узорообразование в описании развития отношений с женщинами в высшей степени искусственно. С небольшими вариациями, каждым новым отношениям должны предшествовать три события. Должна обязательно появиться бабочка. Должна быть сцена, в которой обнаженный VV стоит перед зеркалом и критически себя рассматривает перед тем, как признаться в любви своим будущим невестам.

VV внял совету придуманной им двоюродной бабушки, создавая свою «косвенную автобиографию» с ее «миражами романтика и вопросами литературы». Следуя призыву «Смотри на арлекинов!», повествователь смотрит на левосторонний/фиктивный мир «разноцветья безумия» Вадима Вадимовича, который помещен внутри правостороннего мира «Владимира Владимировича». VV придумал свою собственную иллюзорную «реальность» с помощью инверсии.

несколько важных аспектов повествования: взаимоотношения Вадима Вадимовича и «Владимира Владимировича» и их миров, соотношение между русскими и английскими периодами их литературной деятельности и отклонение повествователя, связанное с правой/левой стороной. В каждом случае одна половинка пары — отраженная, инвертированная версия другой половинки, отражение в кривом зеркале, подобие запретных отношений между братом и сестрой.

Романы «Ада» и «Смотри на арлекинов!» объединяет не только тема скрытого кровосмешения брата и сестры. В обоих романах события разворачиваются в инвертированном антимире. В романе «Ада» антимир — это планета Анти-Терра, в то время как в «Смотри на арлекинов!» антимир — это иллюзорный мир героя, сосуществующий с «реальным» миром. И в том, и в другом случае герой, живущий в антимире, смутно подозревает о существовании параллельного мира, искаженного зеркального отражения его собственного мира. Хотя герои считают свои собственные миры «настоящими», им не дают покоя секретные узоры, намекающие на то, что их миры — только несовершенные копии изначального прототипа. Большая часть данных, свидетельствующих о существовании другого мира, черпается из иллюзий сумасшедших. Вадим Вадимович безумен, а психолог Ван Вин получает значительную часть информации о Терре из бреда своих пациентов.

В каждом романе есть призрачный герой, который является источником знаков и пророчеств: в «Аде» — барон Клим Авидов, который дарит пророческий набор для игры в «Скрэбл», предсказывающий кровосмесительные отношения Вана и Ады, а в «Смотри на арлекинов!» — граф Никифор Никодимович Старов, отец Вадима и его единокровных сестер, которые станут его женами. В обоих романах тайный узор кровосмешения брата и сестры — одна из подсказок, намекающих на присутствие другого мира и его господство. Пока повествователи выискивают скрытые узоры, предполагающие существование другого мира, читатели двух этих романов Набокова должны расшифровать тайный лабиринт кровосмешения, лежащий в их основе. Для путешественника, который найдет, «Что Спрятал Матрос», запутанные узоры кровосмешения станут знаком авторского присутствия Набокова, создателя лабиринтов.

Примечания

Кеннет Харпер, Альберт Каспин, Рольф Линн, Урсула Малендорф, Ольга Матич и Генри Штайнхауэр.

{130} Джон Апдайк в своей рецензии на «Аду» дает следующий афоризм: «Изнасилование — сексуальный грех черни, адюльтер — буржуазии, кровосмешение — аристократии. Романтизм, который каждое „я“ превратил в аристократа, породил Вордсворта и Дороти, Байрона и Августу, Шатобриана и Люсиль…» (Updike, John. Van Loves Ada, Ada Loves Van. // The New Yorker, 2 августа 1969, 73). Связь между темой кровосмешения и романтизмом рассматривается в книге Марио Праза: Praz, Mario. The Romantic Agony. Trans. Angus Davidson. London, 1970, 111–112. Для подтверждения этой связи особенно полезна статья «Incest» в указателе Праза; «Incest and Romantic Eroticism», глава viii в книге: Railo, Eino. The Haunted Castle: A Study of the Elements of English Romanticism. London, 1927 также содержит много полезной информации, особенно по поводу Байрона и Шелли (267–281).

{131} Eugene Onegin: A Novel in Verse by Alexander Pushkin, translated from Russian, with a commentary by Vladimir Nabokov. Bollingen Series, 72, New York, 1964, том 3,100. Далее цитируется как ЕО I–IV. Набоков упоминает любимую сестру Шатобриана Люсиль в своей трехъязычной имитации стихотворения этого автора «Романс к Елене» (СА 4, 136). Люсиль идентифицируется в примечаниях Набокова к британскому изданию «Ады» в мягкой обложке (Harmondsworth, 1970), с. 467, примечание к с. 112. Продуманная оценка отношений между Шатобрианом и его сестрой и их отражение в новелле «Рене» содержится в работе Джорджа Пейнтера. Painter, George D. Chateaubriand: A Biography, vol. 1. New York, 1978, 64–65.

{132} Цитируется Набоковым из «Замогильных записок» Шатобриана. ЕО III, 98 [499].

{133} К вопросу о Байроне и кровосмешении см.: Railo, 273–276 и Praz, 73–77. Многочисленные аллюзии на Байрона в «Аде» впервые были отмечены Мэтью Ходгартом (Hodgart, Matthew. Happy Families. // The New York Review of Books, 22 мая 1969, 3–4).

–1825), основатель русского сентиментализма, писал (очень сдержанно) о любви брата и сестры в своей повести «Остров Борнгольм» (1798).

{135} См. ЕО II, 159–160 и ЕО III, 95.

{136} Пушкин дает парафраз безобидной фразы из «Рене» и приводит текст оригинала в примечании 15 (ЕО I, 155, глава II, строфа 31). В отвергнутых вариантах к «Онегину» также упоминается «Рене» (ЕО III, 94–100). Указатель к переводу Набокова идентифицирует и другие, менее очевидные аллюзии.

{137} Simmons, Ernest J. Pushkin. New York, 1964, 29.

{138} «Британской музы небылицы / Тревожат сон отроковицы, / И стал теперь ее кумир / Или задумчивый Вампир, / Или Мельмот, бродяга мрачный, / Иль Вечный жид, или Корсар, / Или таинственный Сбогар» (ЕО I, 155). Примечания Набокова идентифицируют авторов и произведения следующим образом: повесть «Вампир», 1819, приписываемая Байрону, но на самом деле написанная его врачом, доктором Джоном Полидори; «Мельмот-Скиталец» (1820) Чарльза Мэтьюрина; «Корсар» (1814) Байрона и «Жан Сбогар» (1818) Шарля Нодье (ЕО II, 352–359).

своего поместья, Татьяна получает доступ к его библиотеке, где она находит зачитанные произведения Байрона. (ЕО I, 292–293, глава VII, строфы 22–24). Общим местом стало то, что «начальный импульс» пушкинского «Евгения Онегина» был получен от «Дон Жуана» Байрона, хотя, в конечном итоге между этими двумя произведениями мало сходства. Mirsky D. S. A History of Russian Literature. Ed. Francis J. Whitfield. New York, 1958, 90.

{140} Пушкин лукавит отнюдь не редко. В «библиотечной» сцене (глава VII, строфы 22–24), где характер Онегина открывается Татьяне через открытие его литературных прототипов, Пушкин шутливо говорит о том, что, возможно, его герой — «ничтожный призрак», «москвич в Гарольдовом плаще, чужих причуд истолкованье», короче говоря, «пародия» (ЕО I, 273).

{141} См., например, Пейнтер, 64 и Франсуа-Рене Шатобриан. «Атала» и «Рене».

{142} ЕО II, 360. Набоков сообщает о варианте с «Амалией», но никак не комментирует его. Другие комментаторы предположили, что имелась в виду Амалия Ризнич, бывшая объектом внимания Пушкина в Одессе в 1823 году. Имя Амалия, редко встречающееся в русском языке, — германского происхождения. Немецкая форма Amalia лежит в основе французской Amélie и английской Amelia и более позднего варианта Emily. Withycombe E. G. The Oxford Dictionary of English Christian Names, 3rd ed., Oxford, 1978.

{143} «Демон», имя отца Ады и Вана, имеет для русских сильные романтические ассоциации. Это аллюзия на поэму М. Ю. Лермонтова (1814–1841) «Демон» (1839); Лермонтов, возможно, является наиболее чистым представителем романтизма в русской литературе. Лермонтов также является автором незаконченного романа «Вадим», в котором отношения главных героев — брата и сестры — окрашены легким эротизмом.

Ada and Pushkin's Eugene Onegin. // Slavic and East European Journal, XV, 3, 316–323. Объяснение различных аллюзий на «Онегина» в «Аде» можно найти в статье Карла Проффера: Proffer, Carl. Ada as Wonderland: A Glossary of Allusions to Russian Literature. // A Book of Things About Vladimir Nabokov. Ed. Carl R. Proffer. Ann Arbor, 1971, 251 et passim и в: Rowe, William Woodin. Nabokov's Deceptive World. New York, 1971, 21–23. Более общие соображения по поводу отношения между Пушкиным и Набоковым можно найти в работе Кларенса Брауна: Brown, Clarence. Nabokov's Pushkin and Nabokov's Ada. –208.

{145} Хотя Толстой и не является романтиком, его произведения также служат источником важных литературных подтекстов в «Аде». Пародии на Толстого открывают и закрывают книгу. По крайней мере одна из аллюзий на Толстого показывает, как далеко готов зайти Набоков в поисках намеков на кровосмешение — вопрос, имеющий значение для наших рассуждений о «кровосмесительном» прочтении Набоковым онегинской строфы. В следующем отрывке Набоков описывает галлюцинации сумасшедшей Аквы: «Но временами ужас и мука, будто чета детишек в шалой игре, с последним истерическим взвизгом удирали в кусты, чтобы рукоблудствовать там, как в „Анне Карениной“, роман графа Толстого, и вновь ненадолго, совсем ненадолго в доме все затихало, и матушку их звали так же, как и ее» (СА 4, 34–35). Мать Аквы Долли — тезка Долли Облонской из романа Толстого. Это аллюзия на сцену, в которой Долли в смятении жалуется Левину на «мерзкие наклонности» ее дочери Маши, которая вместе со своим братом Гришей «ходила в малину и там… я не могу даже сказать, что она делала». Позже Долли рассказывает Левину (но не читателю) «преступление Маши» (брату и сестре приблизительно десять и девять лет) (Толстой, «Анна Каренина», часть VI, глава 15). Галлюцинация Аквы с толстовскими мотивами — точное предвидение любовных занятий Вана и Ады в кустах семейного загородного поместья. На эту аллюзию впервые было указано Бобби Энн Мейсон: Mason, Bobbie Ann. Nabokov's Garden: A Guide to Ada. Ann Arbor, 1974, 25, 176. «Война и мир» также дает топливо для набоковских костров кровосмешения. Мать Ады Марина со свойственной ей близорукостью предостерегает Вана от опасности случайно возбудить привязанность его маленькой кузины Люсетты. Делая это, она неточно цитирует французскую поговорку, которая в своей правильной форме звучит так: «Le cousinage est un dangereux voisinage». Поговорка, несомненно, взята из «Войны и мира», книга I, глава 5, где графиню Ростову предостерегают, что ее сын Николай может жениться на своей бедной кузине Соне. Странно, что Набоков не воспользовался гораздо более многообещающим намеком на кровосмешение из «Войны и мира» — речь идет о слухах, которые намекают на то, что между «la belle Hélène» и ее порочным братом Анатолем Курагиным существуют отношения более близкие, чем позволяют приличия (книга III, глава 1). В отвергнутом и более сильном варианте другого отрывка (книга IV, глава 6) отец этой пары запрещает им видеться наедине после того, как их мать застает Анатоля сидящим на кровати сестры и гладящим ее обнаженную руку (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений под ред. В. Г. Черткова (Москва, 1949), том XII, 479–480).

{146} Мы уже отмечали, что «Дон Жуан» Байрона дал импульс для создания Пушкиным «Евгения Онегина». В начальных набросках Набокова для романа, который впоследствии превратился в «Аду», героя звали Хуан. («Вдохновение», НоН, 617). В окончательном варианте книги Ван иногда называется Хуаном, и в ней есть мотив Дон Жуана, концентрирующийся вокруг фильма «Последний порыв Дон Гуана», в котором Ада играет эпизодическую роль.

{147} Здесь мы пользуемся термином «Романтизм» в широком смысле. Из трех наших авторов только Байрон (1788–1824) безусловно является романтиком. Старший Шатобриан (1768–1848) — «один из великих предвестников романтизма» (The Oxford Companion to French Literature, comp. & ed. Sir Paul Harvey & J. E. Heseltine. Oxford, 1966, 126). В случае Пушкина (1799–1837) все еще более сложно. Его произведения начала двадцатых годов, такие как «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», первые главы «Онегина» находятся под сильным влиянием Байрона по своим установкам и по содержанию, хотя они отличаются классической сжатостью и ясностью. Тем не менее можно утверждать, что Пушкин ввел романтизм в русскую литературу и что произведения всей трех писателей проникнуты эмоциями романтизма.

{148} Впервые опубликован в январе 1932 года в эмигрантской газете «Последние новости» и в сборнике «Соглядатай», изданном под псевдонимом «В. Сирин» (Париж, 1938). Этот сборник был перепечатан уже под именем Набокова (Ann Arbor, 1978). Библиографические детали взяты из английского перевода Набокова: Nabokov, Vladimir. and Other Stories, 125–138. Цитируется по перепечатке русского издания издательством «Ardis» и по английской версии издательства McGraw-Hill.

{149} Джетро Байзелл приводит краткий обзор романов, посвященных теме кровосмешения в: Bithell, Jethro. Modern German Literature: 1880–1950. 3-е изд., London, 1968, 33. Его итоговый вывод таков: «Кровосмешение становится любимой темой в это время». В другом месте он говорит о «жутковатом очаровании темы кровосмешения для немецких авторов — начиная от „Григория“ Гартмана фон Ауэ и далее» (366). По словам Уолтера Г. Сокеля, тема кровосмешения имела особое притяжение для писателей немецкого экспрессионизма, составляя «очевидный коррелят элементу нарциссизма, присущему значительной часть экспрессионизма» Sokel, Walter H. The Writer in Extremis: Expressionism in Twentieth-Century German Literature. Stanford, 1959, 129–130.

{150} Cross, Milton and Ewen, David. Milton Cross' Encyclopedia of the Great Composers and their Music, 2 vols. Garden City, 1953, 873–878.

{151} Набоков называет Манна «писателем с раздутой репутацией», автором второсортных, преходящих произведений в своем сборнике «Strong Opinions», 54 (СА 3, 554). Другие, в равной степени враждебные отзывы о Манне можно найти на с. 55, 57, 83, 85, 112 и 204. Хотя упоминания о немецких авторах встречаются в «Аде» нечасто, на Манна есть две аллюзии. В одном случае профессор Вин говорит об «Избранных произведениях Фолкнерманна» как о чем-то, что было «забыто прежним жильцом» в его квартире (СА 4, 357). Уильям Фолкнер (1897–1962) использовал тему кровосмешения брата и сестры в романах «Шум и ярость» (1929) и «Авессалом, Авессалом» (1936). Вторая аллюзия на Манна — это упоминание о романе «Любовь под липами» «какого-то Ильманна», который описывается как «Один из самых расфуфыренных и réjouissants романов, когда-либо „поднимавшихся“ на первую страницу Литературного обозрения манхаттанской „Times“» (CA 4, 389). В своих примечаниях к изданию «Ады» издательства «Пингвин» Набоков идентифицирует Ильманна как смесь Томаса Манна и Юджина О'Нила (1888–1953). В пьесе О'Нила «Траур к лицу Электре» (1931) в отношениях брата и сестры есть намеки на кровосмешение, а в пьесе «Любовь под вязами» (1924), где у сына роман с мачехой, есть «квази-кровосмешение». Следует отметить, что Манн, который получил Нобелевскую премию по литературе в 1929 году, бесцеремонно смешан в кучу с двумя другими лауреатами Нобелевской премии — О'Нилом и Фолкнером, которые получили Нобелевскую премию в 1936 и 1949 годах.

в числе произведений других писателей, посвященных теме кровосмешения, в следующей антологии: Violation of Taboo: Incest in the Great Literature of the Past and Present / Ed. D. W. Gory and R. E. L. Masters. New York, 1963.

{153} Mann, Thomas. The Holy Sinner, trans. H. T. Lowe-Porter. New York, 1951, 337.

{154} Хотя тема кровосмешения исключительно хорошо представлена в немецкой литературе этого периода, это ни в коем случае не означает, что она интересовала только немецких писателей. Отметим, например, уже упоминавшиеся произведения Фолкнера и О'Нила. В английской литературе эта тема представлена «Братьями и сестрами» Айви Комптон-Бэрнетта (1929, репринт Лондон, 1971) и рассказом У. Сомерсета Моэма «Сумка с книгами», в котором речь идет о кровосмешении брата и сестры, в сборнике «East and West: The Collected Short Stories of W. Somerset Maugham» (New York, 1973). Вклад французской литературы — роман Жана Кокто «Трудные дети» («Les Enfants Terribles» — 1929), который появляется в «Аде» в виде романа «Les Enfants Maudits», написанным гувернанткой Ады Беллой Ларивьер под псевдонимом Монпарнас (СА 4, 193). Некоторые из ее произведений напоминают рассказы Ги де Мопассана (1865–1893) (особенно «Ожерелье» — «La Parure», который называется «La Riviere de Diamants» (СА 4, 85)), но, как ни странно, не единственный рассказ Мопассана о кровосмешении брата и сестры — «В порту» (1885). Лев Толстой так восхищался последним рассказом, что пересказал его по-русски и опубликовал под названием «Франсуаза. Рассказ по Мопассану» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений под ред. В. Г. Черткова. Москва, 1936. Том XXIV, 251–258 (текст) и 671–676 (примечания)).

{155} Bithell, 471. Роман Тайса переиздавался в 1923 и 1924-м, и затем снова в 1930–1933-м.

{156} По-английски «Brother and Sister» (New York, 1930). Перевод выдержал несколько изданий.

{158} Field, Andrew. Nabokov: His Life in Part, 183 и Field, Andrew. Nabokov: A Bibliography. New York, 1973, 72.

{159} Следует серьезно отнестись к такой возможности, учитывая то, что Набоков использовал манекены-автоматы в своем романе «Король, дама, валет» (1928), в котором Дрейер, владелец магазина в Берлине, вовлекается в план по созданию таких манекенов.

{160} Еще одна причина, объясняющая набоковское неприятие современной ему немецкой литературы и в частности романа Франка, — это социалистические симпатии Франка. В Веймарской республике между искусством и левой политикой была явная связь, которую Набоков находил отвратительной. Роман Франка «Брат и сестра» не освещает политических вопросов, да и все его герои принадлежат к кругу космополитической крупной буржуазии, выходцем из которой был и сам Набоков, но в романе есть, например, брошенная вскользь фраза о русской революции и русском народе, который «с неимоверной жертвенностью воздвигал новый этаж истории человечества», которая, понятно, могла вызвать раздражение у русского писателя-эмигранта. (16).

{161} В своей автобиографии Франк пишет, что на раннем этапе написания романа «Брат и сестра» он и сам не знал, «способна ли любовь преодолеть это самое страшное из всех существующих препятствий». (Франк, Леонгард. Слева, где сердце. Пер. С. Фридленд. В кн.: Франк Л. Избранное. М., 1958, 363).

«Таймс», 24 августа 1961 года, 10.

Кстати, отметим сходство его имени с именем ученика Г. И. Гурджиева — А. Р. Оража, который издал большое количество произведений своего учителя (Webb, James. The Lives and Work of G. I. Gurdjieff, P. D. Ouspensky, and Their Followers. New York, 1980). Для понимания рассуждений, следующих ниже, читателю может быть полезным заглядывать в схему фамильного древа в начале романа и сравнивать его с пересмотренным нами фамильным древом на с. 179. Люси Мэдцокс высказала предположение о том, что Демон и Дан могут на самом деле быть близнецами, а не двоюродными братьями. Я включил ее предложение в исправленное мной семейное древо Земских-Винов (Maddox, Lucy. Nabokov's Novels in English. Athens [Georgia], 1983, 111).

{164} Например, Мэтью Ходгарт, возможно, сбитый с толку бай- роновскими параллелями, называет Вана и Аду сводными братом и сестрой в своей рецензии в «New York Review of Books». Последующие критики, как правило, добирались до истинной сути отношений. См., например: Appel, Alfred Jr. Ada Described, 161–162. Хотя в тексте романа есть многочисленные вкрапления, «выдающие» тайну, история подмены ребенка впервые рассказывается (в завуалированном виде) в гербарии (СА 4, 17–18).

{165} Незначительный интерес представляет то, что даже с точки зрения официальной генеалогии женщины из семьи Дурмановых и мужчины из семьи Винов — троюродные братья и сестры. Дедушка Дурмановых по материнской линии — Петр Земский, чья сестра, Ольга Земская-Вин — бабушка Винов по отцовской линии.

«бабушкины любовные письма» (СА 4, 360). Имя Долли не упоминается, но она — единственная общая бабушка троих детей. Ср. восклицание графа Ростова в «Войне и мире»: «Как же наши матери выходили в двенадцать-тринадцать лет замуж?» Это замечание содержится в той же сцене, что и поговорка «Cousinage est dangereux voisinage», обсуждавшаяся выше.

{168} Долли не выводится на сцену повествования, так что читатель лишен возможности понаблюдать за ее привычками. Однако Демону тридцать два года на момент смерти Долли, и он должен хорошо знать ее жесты. Этот жест, помахивание указательным пальцем на уровне виска в знак «небрежного, миролюбивого несогласия» (СА 4, 231), до этого используется Адой (СА 5, 218).

{169} Рябчика Петерсона, который называется одним из любимых блюд Демона, не существует. Вероятно, это намек на орнитолога Роджера Тори Питерсона и его знаменитые атласы, а также на Петра Земского. Множественные аллюзии часто встречаются в произведениях Набокова.

{170} Может быть, именно на это в конечном счете намекает утверждение Марины о том, что «в постели… на чувствах Демона сказалось странноватое „инцестуальное“ (что бы сие ни значило) наслаждение… когда он… нежил… плоть, принадлежавшую сразу и жене, и любовнице… прелести… Аквамарины единой и двойственной…» (СА 4, 28–29). То, что Аква и Марина — близнецы, еще не делает двойную связь с ними Демона кровосмесительной, — если только он и в самом деле не их брат. Читателям Набокова стоит обращать особое внимание на слова, выделяемые скобками, например, «(что бы сие ни значило)».

–6 и Railo, 268.

{172} Имя и внешность Демона имеют и другие мифологические ассоциации, не классические. Его имя, как мы уже заметили — имя героя поэмы М. Ю. Лермонтова о падшем ангеле. Описание внешности Демона, включая упоминание о его крыльях (что вполне уместно для сына Дедала), восходит к ряду картин русского художника Михаила Врубеля (1856–1910), основанных на поэме Лермонтова «Демон». Аллюзия на картины Врубеля была впервые отмечена Саймоном Карлинским: Karlinsky, Simon. Nabokov's Russian Games. // New York Times Book Review, 18 апреля 1971, 2–18.

{173} Ван говорит об этих трех смертях в чисто мифологическом стиле: «Три природных стихии — огонь, вода и воздух, именно в этом порядке уничтожили Марину, Люсетту и Демона» (СА 4, 434). Марина умирает от рака; по-русски говорят «сгореть от рака».

{174} Leach, Edmund. Lévi-Strauss. London, 1970, 103.

(у которого есть сестра-близнец) обращается к теме кровосмешения между близнецами в своем романе «The Sot-Weed Factor» («Торговец дурманом». New York, 1964). Еще одно недавнее обращение к теме кровосмешения брата и сестры — «М. Ф.» Энтони Берджесса (New York, 1971). Хотя Берджесс признал влияние Набокова на свое творчество (The Novel Now. New York, 1970, 212) более близкий «идеологический» источник романа «М. Ф.» — произведения французского антрополога-структуралиста Клода Леви-Строса.

–35. Конечно, Ван и Ада — не близнецы, но их сходство часто подчеркивается. Сама Ада говорит: «Физически… мы скорее двойняшки, чем кузены, двойняшки же, да и обычные брат с сестрой, пожениться, конечно, не могут…» (СА 4,146). Учитывая физическое и психическое сходство брата и сестры, важность темы разнополых близнецов очевидна.