Александр Долинин

Искусство палача - заметки к теме смертной казни у Набокова

Отсечение головы требует

большого искусства.

П. Д. Калмыков.

«Учебник уголовного права» (1866)

Кто знает, сколько скуки

В искусстве палача!

Ф. Сологуб. «Нюренбергский палач»

The article follows the development of the capital punishment theme in Nabokov S writings, from early poems to 'Speak, Memory', focusing on a concept of the executioner as a despicable actor, the main figure in the low taste histrionics of totalitarian and revolutionary states. It pinpoints some hitherto unknown historical and literary sources of the concept and discusses its symbolism, in particular sartorial and ritualistic images.

Key words: V. V. Nabokov, V. D. Nabokov, Pushkin, death penalty, executioner, masquerade, suit, platitude.

Статья посвящена развитию темы смертной казни в произведениях Набокова - от ранних стихотворений до ‘Speak, Memory’. Особое внимание уделяется палачу как вызывающему презрение персонажу, главной фигуре в “отвратительной театральщине” тоталитарных и революционных государств. В статье рассматривается ранее неизвестные исторические и литературные источники концепта палача и обсуждается его символика. В особенности, в центре внимания в статье оказываются одеяние палача и его изображения. Ключевые слова: В.В. Набоков, В.Д. Набоков, Пушкин, смертная казнь, палач, маскарад, костюм, пошлость.

После Достоевского и Толстого никто из русских писателей не уделял столь большого внимания теме смертной казни, как Набоков. Появившись впервые в исторических декорациях французской революции (ранняя драма в стихах «Дедушка» и стихотворение «В каком раю впервые прожурчали...», оба 1923), тема переходит в два стихотворения о русских расстрелах («Бывают ночи: только лягу.» и «Небритый, смеющийся, бледный.», оба 1927), появляется в «Короле, даме, валете» (Драйер размышляет о смертной казни в Криминалистическом музее), сопутствует Мартыну, герою «Подвига», чью вероятную казнь за пределами текста предсказывают эпизод на горной крымской дороге, где пьяный незнакомец с револьвером грозится его расстрелять, и чтение «Истории французской революции» Карлейля, когда он рисует в воображении «простоту черной гильотины и неуклюжую возню на помосте, где палачи тискают голоплечего толстяка, меж тем как в толпе добродушный гражданин поднимает под локотки любопытную, но низкорослую гражданку» [14, т. 3, с. 143]. Потом она мелькает в «Отчаянии» (фон портрета Германа намекает на виселицы; на встрече Нового года Ардалион шутя предсказывает ему обезглавливание, а сам герой восклицает: «Поэтому я все приму, пускай — рослый палач в цилиндре, а затем — раковинный гул вечного небытия...» [14, т. 3, с. 459]), выходит на первый план в «Приглашении на казнь», обсуждается в «Даре», отзывается в «Парижской поэме»1 и, наконец, завершает свое развитие в 13-й главе «Других берегов», где Набоков рассказывает о молодом немце Дитрихе, большом любителе казней и их фотографических изображений, воображая его «ветераном гитлеровских походов и опытов» [14, т. 5, с. 315].

Отчасти интерес Набокова к смертной казни имел наследственный характер. Как известно, его отец В. Д Набоков долго и упорно боролся за отмену смертной казни в России, гневно бичевал этот «отвратительный, неправдоподобный пережиток варварских времен» [16, с. 19], выступал с речами и докладами в Государственной Думе. Мы доказываем, — говорил он на заседании 19 июня 1906 года, — что «смертная казнь по существу во всех без исключениях случаях недопустима, не достигает никаких целей, глубоко безнравственна, как лишение жизни, глубоко позорна для тех, которые приводят ее в исполнение; указываем на то, что всякий человек с непритупленным нравственным чувством, присутствуя при исполнении смертного приговора, испытывает это чувство стыда и позора. Лучшие русские писатели — Тургенев, Достоевский, Толстой отмечали эту черту» [5, т. 2, с. 1486]. Владимир Дмитриевич верил, что рано или поздно наступит время, «когда хладнокровное, сознательное, по всем правилам искусства совершаемое умерщвление беззащитной жертвы, заведомо идущей под нож или в петлю, перестанет казаться отправлением акта правосудия» [16, с. 19]. В англоязычной заметке, напечатанной в манчестерской газете уже после гибели Владимира Дмитриевича, он снова писал о несовместимости смертной казни с нравственным чувством и снова обращался к авторитету великих писателей — Виктора Гюго, Диккенса, Тургенева и Достоевского.2

Набоков, безусловно, разделял гуманистические взгляды своего отца и был хорошо знаком с той литературной традицией осуждения смертной казни, на которую ссылался Владимир Дмитриевич. Как давно замечено, в «Приглашении на казнь» звучат явственные отголоски «Последнего дня приговоренного к смертной казни» Гюго [9, с. 508], «Повести о двух городах» Диккенса [45, р. 13-32], «Идиота» Достоевского [46, р. 115-126] и «Рассказа о семи повешенных» Леонида Андреева [33, р. 172; 44, р. 178-180], а в русской «Лолите» неожиданно появляется аллюзия на тургеневскую «Казнь Тропмана». Поскольку Набоков солидаризируется с жертвами, но не с палачами, то за редким исключением казни в его воображенном мире подвергаются не уголовные преступники, а невинные жертвы государственного или революционного террора, ненавистники жестокой тирании, за которыми угадываются такие исторические прототипы, как Андре Шенье, король Людовик XVI или Гумилев. Но даже в «Кэроле, даме, валете», где Драйер представляет себе смертную казнь какого-нибудь тупого убийцы, он ловит себя на мысли, что «все таки любопытно было бы проснуться раным- рано и, после основательного бритья да сытного обеда, выйти в полосатой тюремной пижаме на холодный двор, похлопать солидного палача по животу, приветливо помахать на прощание всем собравшимся, поглазеть на побелевшие лица магистратуры» [14, т. 2, с. 265]. Здесь уже угадывается идея победы над смертью через преодоление страха, презрение к палачам и отказ от того, что в «Других берегах» названо «полной кооперативностью между палачом и пациентом» — идея, лежащая в основе «Приглашения на казнь». Набоков не сомневался, что именно так, дерзко и спокойно, принял смерть Гумилев, хотя сведения об этом исходили от Георгия Иванова, которому он в других случаях не доверял. Диктаторы и палачи, — писал Набоков в статье «Искусство литературы и здравый смысл», — «больше всего на свете ненавидят неистребимый, вечно ускользающий и вечно провоцирующий блеск в глазах. Одной из главных причин, почему ленинские бандиты около тридцати лет назад убили храбрейшего русского поэта Гумилева, было то, что все время, пока длились его мучения, — в полутемном кабинете следователя, в пыточной камере, в извилистых коридорах, по которым его вели к грузовику, в грузовике, в котором его везли убивать, на месте казни, где шаркали ногами неумелые и угрюмые солдаты расстрельной команды, — поэт не переставал улыбаться» [40, p. 376].

Однако, помимо жертв, Набокова занимали и все остальные элементы и персонажи отвратительного действа: орудия казни, представители властей, надзирающие над узаконенным умерщвлением, охочая до кровавых зрелищ публика и, конечно же, палачи. Уже в «Дедушке» намечена концепция казни как квази-театрального представления, перформанса, а палача — как квази-художника, актера:

.. .Палач был, кстати, ловкий,

старательный: художник, — не палач.

Он своему парижскому кузену

все подражал — великому Самсону:

такую же тележку он завел,

и головы отхваченные — так же

раскачивал, за волосы подняв. [14, т. 1, с. 700]

Молодой Набоков по сути дела понял то, о чем писал М. Ямпольский в статье о семиотике казней: из-за внедрения гильотины палач, как главное действующее лицо обезглавливания, был заменен машиной, и потому смерть потеряла экзистенциальную глубину и центральным событием казни стал не сам момент отсечения головы, а ее демонстрация публике [см.: 26, с. 21-22]. К театральному жесту Набоков добавил еще и торжественный проезд палача вместе с жертвой к эшафоту — своего рода процессию смерти, повторенную потом в «Приглашении на казнь», где гильотину заменяет традиционный топор3.

Ранее высказывались интересные предположения об источниках набоковской концепции театральности смертной казни. С. Сенде- рович и Е. Шварц обратили внимание на лекцию Н. Н. Евреинова «Театр и эшафот», которая в принципе могла быть знакома Набокову [см.: 20, с. 303]. В ней Евреинов развивал аналогию между театром и эшафотом, считая, что театр как «публичный институт» имеет, так сказать, эшафотную генеалогию: «Куда бы мы не обратились в поисках начала театра, — к истории, фольклору, психологии ребенка или этнографии, — везде мы наталкиваемся на явные или скрытые признаки эшафота, где палач и жертва (человек или животное) первые на заре искусства драмы определяют своим действом притягательность этого нового для толпы института — института, еще только в будущем имеющего стать театром» [10, с. 37]. Правда, Евреи- нов ничего не говорит о театральности современных казней, а лишь об «эшафотности» театральных представлений.

В примечании к статье о «Приглашении на казнь» Г. Барабтарло указал другую важную параллель к театрализации эшафота в романе — гротескно-фантастическую сцену казни ирландского героя в «Улиссе» Джойса (эпизод 12 «Циклопы», действие которого происходит в кабаке Барри Кирнана) [см.: 28, p. 33, note 5]. К сожалению, Барабтарло неверно изложил содержание сцены и не заметил в ней явнью переклички с «Приглашением». У Джойса, как и у Набокова казнь представлена как народный праздник, интересное площадное представление с огромным скоплением зрителей и духовым оркестром, а главный палач имеет две ипостаси: в дублинской реальности 1904 года это пошляк-парикмахер (barber), предлагающий свои услуги в качестве вешателя, а в фантастическом видении — знаменитость, суперзвезда, премьер эшафотного театра: «Спокойно и просто Рамболд поднялся на эшафот в безукоризненном деловом костюме, с любимым своим цветком Gladiolus Cruentus в петлице. <...> Прибытие всемирно прославленного палача было встречено бурей приветственных восторгов всей огромной массы собравшихся, дамы из окружения вице-короля в экстазе размахивали платочками, а иностранные делегаты, в еще большем воодушевлении, издавали ликующие клики, слившиеся в многоголосый хор...» [8, с. 239]4. Кажется, еще никем не было замечено, что в «Приглашении» на парикмахерскую родословную премьер-палача указывает само его французоподобное имя мсье Пьер. В Петербурге одна из популярнейших парикмахерских называлась «Пьер»; в «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова имеется «цырульный мастер Пьер и Константин», охотно отзывавшийся также на имя Андрей Иванович; к «парикмахеру Пьеру» обращено стихотворение полузабытого киевского поэта Игоря Юркова (1902—1929) «Благополучие» («Парикмахер Пьер,/Парикмахер Пьер,/Жизнь твоя легка.») [25, с. 163—164];5 наконец, в рассказе Набокова «Адмиралтейская игла» (написанном на год раньше «Приглашения на казнь»), петербургский парикмахер носит то же имя, что и палач в романе: «.помню, как щедро прыщущий вежеталь холодил череп, и как мсье Пьер, прицелившись гребешком, перекидывал мне волосы жестом линотипа, а затем, сорвав с меня завесу, кричал пожилому усачу: «Мальшик, пашисть» [14, т. 3, с. 622].

Но вернемся к цитате из «Дедушки». Упоминание о знаменитом парижском палаче Сансоне (Charles-Henri Sanson, 1739-1806; его сын Henri, 1767-1840, палач с 1793 г.) и старомодная транслитерация его фамилии (через «м» ее писали в XIX веке) заставляют предположить и более старый источник набоковской концепции смертной казни, чем лекция Евреинова и эпизод в «Улиссе» Джойса. Почти наверняка им была заметка Пушкина о вышедших в Париже и еще не прочитанных им записках того же самого Самсона/Сансона, которые впоследствии оказались подделкой. Вот что писал Пушкин в 1830 году в «Литературной газете»: «.с нетерпеливостию, хотя и с отвращением, ожидаем мы Записок парижского палача. Посмотрим, что есть общего между им и людьми живыми? На каком зверином реве объяснит он свои мысли? Что скажет нам сие творение, внушившее графу Мейстру столь поэтическую, столь страшную страницу? Что скажет нам сей человек, в течение сорока лет кровавой жизни своей присутствовавший при последних содроганиях стольких жертв, и славных, и неизвестных, и священных, и ненавистных? Все, все они — его минутные знакомцы — чредою пройдут перед нами по гильотине, на которой он, свирепый фигляр, играет свою однообразную роль» [18, т. 11, с. 94-95].

Пушкин размышляет о палаче под влиянием пассажа в «Санкт- Петербургских вечерах» Жозефа де Местра, на который он ссылается. Согласно де Местру, палач — это особое существо, стоящее вне человеческого сообщества и вне системы моральных ценностей: «Внешне он создан как мы, он рождается на свет подобно нам, — но это существо необыкновенное, и чтобы найти ему место в семье человеческой, необходимо особое повеление, Fiat всетворящей силы. Он сотворен как сотворен некий мир».6 палача не «ужас и связь человеческих сообществ», не орудие Божьего гнева, без которого воцарился бы хаос и общество бы распалось, а «свирепого фигляра» (то есть, по словарю Пушкина, балаганного шута, фокусника, акробата), что подчеркивает его неподлинность, неестественность, низкую театральность.

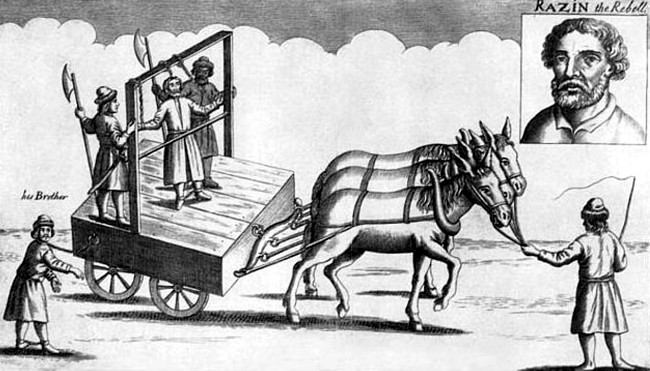

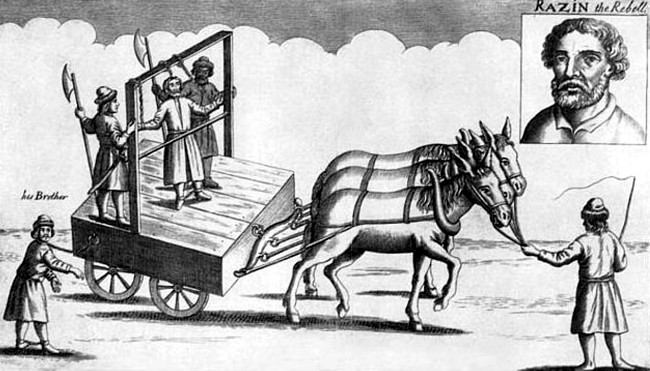

В этом смысле Набоков прямо продолжает Пушкина. В третьей главе «Дара» герой вспоминает слова своего отца, который, подобно отцу Набокова, осуждал смертную казнь и говорил, что в ней «есть какая-то непреодолимая неестественность, кровно чувствуемая человеком, странная и старинная обратность действия, как в зеркальном отражении превращающая любого в левшу: недаром для палача все делается наоборот: хомут надевается верхом вниз, когда везут Разина на казнь, вино кату наливается не с руки, а через руку; и если по швабскому кодексу в случае оскорбления кем-либо шпильмана позволялось последнему в удовлетворение свое ударить тень обидчика, то в Китае именно актером, тенью, исполнялась обязанность

Рис. 1. Английская гравюра «Казнь Степана Разина» палача, т. е. как бы снималась ответственность с человека, и все переносилось в изнаночный, зеркальный мир [14, т. 4, с. 383].

По мысли Набокова, смертная казнь настолько чужда человеческому естеству, что воспринимается (по крайней мере русской и китайской культурами) как явление параллельной реальности, своего рода зазеркалья, а палач соответственно исключается из рода «людей живых» и наделяется признаками оборотня, существа не из мира сего, лишь притворяющегося человеком. Чтобы обосновать эту мысль, Набоков искусно монтирует и переакцентирует сведения, почерпнутые из нескольких разнородных источников. Собирая материалы для жизнеописания Чернышевского, он среди прочего изучал журнал «Исторический вестник»,7 где ему попалась заметка о редкой английской книге «А Relation concerning the Particulars of the Rebellion Lately Raised in Muscovy by Stenko Razin» (1672), поступившей в Императорскую Публичную библиотеку. В этой книге была напечатана гравюра с изображением телеги, везущей Стеньку

Разина на казнь (см. рис. 1), которую автор заметки описал следующим образом: «Телегу влекут 3 лошади в странной упряжке: у них хомуты надеты верхом вниз. Может быть, так делалось нарочно, для того, чтобы указать на принадлежность этого экипажа палачу, который, по-видимому, и ведет лошадей. Известно, что для палача все делается наоборот, так что даже вино ему наливают не с руки» [1, с. 736-737].

В том же журнале за 1898 год Набоков должен был обратить внимание на рассказ очевидца о казни в Китае, где, в частности, говорилось, что китайские палачи имеют низкое происхождение и «в праздничные дни принимают на себя роли актеров в театрах» [24, с. 846]. Именно это сообщение, по-видимому, дало ему основания отождествить китайских актеров и палачей, тем более что в «Описании путешествия в Западный Китай» Г. Е. Грум-Гржимайло — главном источнике второй главы «Дара» — он мог прочитать, что в Небесной Империи «актеры были объявлены вне закона, а профессия их приравнена к профессии палача, т. е. к самой позорной в Китае» [6, с. 203].

Еще одну параллель к «теневой» фигуре палача как лицедея Набоков нашел в труде А. Н. Веселовского «Разыскания в области русского духовного стиха», где обсуждалось маргинальное положение шпильманов — то есть бродячих актеров или скоморохов — в средневековой Германии. Согласно Веселовскому, занятие шпильманов считалось греховным; они не допускались к причастию, и на них не распространялись общие законы. Поэтому в случае оскорбления шпильмана, писал Веселовский, «швабский кодекс (Landrecht) дозволял ему такое удовлетворение: обидчик становился у стены, освещенной солнцем, на которую падала его тень, а пострадавший мог подойти к тени и — ударить ее по горлу» [4, с. 484]. Скомороха, которому разрешено бить по горлу только тень человека, Набоков имплицитно уподобляет палачу, который, как можно понять из финала «Приглашения на казнь» способен отрубить голову лишь телесной «кукле», но не скрытому в ней «внутреннему человеку».

Коль скоро палач есть воплощение небытия, так сказать, человек- невидимка, то он должен маскировать свою сущность, рядиться, прятаться под личиной, прикидываться кем-то другим. Как заметили историки и социологи смертной казни, важную роль в этом маскараде смерти всегда играл костюм палача — например, традиционная красная рубаха русских катов.8 В 1872 году новый парижский палач Николя Рок (Nicolas Roch), стремясь придать респектабельность своей профессии, начал появляться на казнях в черном рединготе, сюртуке или фраке и, обязательно, в черном цилиндре [см.: 32, p. 304], и с его легкой руки этот головной убор на много десятилетий стал постоянным атрибутом палачей во Франции и Германии, что неоднократно отмечалось и в русской литературе. Так, в рассказе А. Грина «Загадка предвиденной смерти» (1914) палач, который должен отрубить голову герою, выходит на эшафот «в сюртуке, черных перчатках, цилиндре и черном галстуке» [5а, с. 448];9 описывая казнь французского серийного убийцы Ландрю в повести «Черное золото» (1931; впоследствии «Эмигранты»), Алексей Толстой привлекает внимание к парадному одеянию палача («Палач, выросший с зарей рядом с двумя столбиками эшафота — цилиндр, черный сюртук, золотые очки, — дал знак. <...> Палач нажимает кнопку, глухой стук треугольного ножа, голова Синей Бороды отскочила в корзину. Туда же палач, сняв осторожно, — палец за пальцем, — бросил белые перчатки. Приподнял цилиндр. Сдержанные (от сдавленного волнения) рукоплескания» [22, с. 10]); сходный образ использует К. Ватинов в стихотворении «Он с каждым годом уменьшался.» (1930): «Орфея хоронили,/И раздавался плач,/В цилиндре и перчат- ках/Серьезный шел палач» [3, с. 96]; у Романа Гуля в романе «Генерал Бо» (1929, впоследствии «Азеф») террорист Савинков думает: «Говорят, в Берлине живет с женой и детьми палач. По профессии он ездит и отрубает головы. Одевается в цилиндр, сюртук, отрубив возвращается к жене и делает детей» [7, с. 120]. Упомянутый выше «рослый палач в цилиндре», воображенный Германом в «Отчаянии», и «прелестная миниатюрная модель гильотины (с чопорной куклой в цилиндре при ней)»10 в «Bend Sinister» («Под знаком незаконорожденных») входят в тот же ряд литературных отражений реальности.

Подчеркнуто респектабельный костюм палача, форма социальной мимикрии, часто вызывал ассоциацию с одеждой официальных лиц как символом власти. «До последнего времени во Франции палач был настоящим «monsieur de Paris», покрывающим голову традиционным цилиндром, не хуже самого Лубэ иль Фальера» [11, с. 184],11 — писал знаменитый русский адвокат Н. П. Карабчевский. Как показал французский социолог Роже Кайуа в работе «Смерть палача» — своеобразном социологическом некрологе парижскому палачу Анатолю Деблеру, — по своей социальной функции и символическим атрибутам палач в демократическом государстве подобен главе государства, хотя они находятся на противоположных полюсах социума. Их зеркальное сходство, заметил он, «проявляется во всем, вплоть до одежды. Так, редингот фактически считается поистине форменной одеждой, почти обязательной для официальных церемоний, и принадлежит не столько человеку, сколько должности, и передается вместе с нею. В одном из биографических очерков Де- блера рассказывается, что в один прекрасный день он принес домой черный редингот помощника палача, чтобы символически показать, что наконец покоряется судьбе. Этот костюм, вместе с цилиндром, в котором хотят видеть «рафинированность джентльмена», превращает палача в своего рода зловещего двойника главы государства, который по традиции одевается таким же образом» [30, р. 405-406].

Внешнее сходство и символическое родство палачей с власть имущими едва ли остались неотрефлектированными Набоковым, о чем свидетельствует изображение казни в «Короле, даме, валете»:

«На рассвете, в автомобиле, едут заспанные, бледные люди в цилиндрах — представители города, помощники бургомистра. Холодно, туманно, пять часов утра. Каким вероятно ослом себя чувствуешь — в цилиндре, в пять часов утра! Ослом стоишь в тюремном дворе. И приводят осужденного. Помощники палача тихо его уговаривают: «Не кричать... не кричать...» Потом публике показывают отрубленную голову. Что должен делать человек в цилиндре, когда смотрит на эту голову.» [14, т. 2, с. 265]

эшафотным ритуалом, понимает, что представители власти и исполнители декапитации должны быть одеты одинаково.

В «Приглашении на казнь», однако, Набоков стремится подчеркнуть сходство палача не с представителями власти, а с фиглярами, скоморохами, шутами, актерами тетра и кино, циркачами, и потому не одевает его в традиционные фрак и цилиндр. Отдаленный и искаженный отголосок мотива «палач в цилиндре» звучит лишь в эвфемистическом приговоре «Вам наденут красный цилиндр» (вместо «отрубят голову»), который судья выносит Цинциннату.12 Эта «подставная фраза» с ее жуткой изобразительностью (ведь к головному убору приравнивается кровь, хлещущая из разрубленной шеи) вызывает ассоциации не только с красными колпаками французских якобинцев13 и коммунистической символикой, но и с атрибутикой современных казней, хотя в тоталитарном дискурсе, искажающем всякую истину, цилиндр надевается не на палача, а на жертву, и окрашивается не в траурный черный, а в радостный красный цвет.

Красный цилиндр как таковой напоминает не столько об официальных церемониях, сколько о балагане, цирке, кафештане, кабаре.14 может, потому, что они мало отличаются от красных обтягивающих штанов дурака Панталоне в комедии-дель-арте. Впрочем, все костюмы, в которые облачается набоковский палач, когда прекращает притворяться арестантом, имеют отчетливо театральный характер.

Сначала он предстает перед Цинциннатом «в бархатной куртке, артистическом галстуке бантом и новых, на высоких каблуках, вкрадчиво поскрипывающих сапогах с блестящими голенищами (чем-то делавших его похожим на оперного лесника)» [14, т. 4, с. 152]. Упоминание оперы добавляет к русско-немецкому фону романа итальянский колорит, намекая на оперно-мелодраматический стиль Муссолини и его присных, вызывавший отвращение у многих современников [см.: 36, р. 178].

Затем на банкете накануне казни м-сье Пьер появляется в «гам- летовке» — то есть театральном костюме Гамлета, который надевают и на Цинцинната. Обычно считается, что само слово «гамле- товка» представляет собой набоковский неологизм, образованный по модели «толстовки». Не менее вероятно, что это модификация «гамлетки», жаргонного словца, зафиксированного Н. А. Лейкиным в «Апраксинцах» и означающего «черный бархатный со стеклярусом» костюм, который богатые купеческие дети, собиравшиеся ехать ряжеными на святках, брали напрокат в театральных костюмерных [см.: 12, с. 39]15.

Наконец, на казнь палач выряжается в «охотничий гороховый костюмчик» и в «гороховую с фазаньим перышком шляпу» [14, т. 4, с. 175, 180] (ср. «шут гороховый» и «гороховое пальто» русских филеров). Этот баварский или тирольский наряд намекает одновременно на два террористических режима, нацистский — не только по своей национальной принадлежности, но и потому, что в зеленом охотничьем костюме любил появляться перед гостями Герман Геринг, «главный охотник» третьего Рейха, и коммунистический — по выбору прилагательного, так как на Гороховой улице в Петрограде после революции находились застенки ЧК. К этому, наверное, стоит добавить, что в германском фольклоре «зеленым охотником» (gruner Jager), «охотником в зеленом кафтане» (Jager im gruner Rock) или «зеленым кафтаном» (Grunrock) нередко именуют черта, охотящегося за человеческими душами [см.: 37, S. 296]16.

Все наряды ряженого убийцы отличает наглая, кричащая пошлость, или, по точному слову Бунина о большевистском терроре, «отвратительная театральщина» [2, с. 56]. В них, как и во всех повадках и речах палача, отражается истинная сущность революционных и тоталитарных режимов, ибо, как заметил Р. Олтер в связи с «Приглашением на казнь», пошлость — это не просто один из внешних и неприятных аспектов тоталитаризма, а его «непременный и обязательный принцип, необходимое выражение его внутренней природы» [27, р. 60-61]. Поскольку истинной целью тоталитарного режима является умервщление человека и человеческого, то важнейшим из всех искусств для него оказывается даже не кино, а искусство палача, а сам палач в разных обличьях становится его главным культурным (или, вернее, анти-культурным) героем. Поэтому в городке жизнерадостных дегенератов, воображенном Набоковым, к м-сье Пьеру относятся как к заезжей знаменитости, народному любимцу — кинозвезде или оперному тенору. Только в финале романа, где устанавливается верная мера вещей и рушатся декорации поддельного мира, палач уменьшается в размерах и занимает подобающее ему место в неподдельном мироздании, превращаясь в подобие личинки черной мясной мухи, в опарыша, питающегося мертвячиной.

1. А. Б. В. Записки англичанина о бунте Степана Разина // Исторический вестник. 1901. Т 86. № 11.

2. Бунин И. Заметки (По поводу второй годовщины октябрьского переворота) // Бунин И. Публицистика 1918-1953 годов. М., 1998.

Вагинов К. Стихотворения и поэмы. Томск, 1998.

4. Веселовский А.

5. Государственная дума: Стенографические отчеты. 1906 год. Сессия первая. СПб., 1906.

5a. Грин А. Собр. соч.: В 6 т М., 1965. Т 2.

6. . Описание путешествия в Западный Китай. СПб., 1899. Т 2: Поперек Бей-Шаня и Нань-Шаня в долину Желтой реки.

7. Гуль Р. Азеф. М., 1991.

Джойс Дж. Улисс/Пер. с англ. В. Хинкиса и С. Хоружего. М., 1993.

9. Долинин А., Тименчик Р.

10. Евреинов Н. Театр и эшафот // Мнемозина. М., 1996.

11. Около правосудия: Статьи, сообщения и судебные очерки. СПб., 1908.

12. Лейкин Н. Апраксинцы: Сцены и очерки допожарной эпохи. СПб., 1864.

Набоков В. Собр. соч. американского периода: Лолита; Смех в темноте. СПб., 1997.

14. Набоков В.

15. Набоков В. Стихотворения. СПб., 2002.

16. Тюремные досуги. (Оттиск из газеты «Право»). СПб., 1908.

17. Островский Н. Как закалялась сталь. М., 1965.

Пушкин А. Полн. собр. соч.: [В 16 т.] М.; Л., 1937-1949.

19. Ронен О.

20. Сендерович С., Шварц Е. Набоковский парадокс о еврее // Парадоксы русской литературы. Петербургский сборник 3. СПб., 2001.

21. Что вдруг: Статьи о русской литературе прошлого века. М., 2008.

22. Толстой А. Н. Черное золото. М., 1933.

Утгоф Г. «Бархат» как «рогожа» // Stadia Slavica: Сб. научных трудов молодых филологов. Таллинн, 2005. Вып. V

24. Фохт Н., фон.

25. Юрков И. Стихотворения. СПб., 2003.

26. Жест палача, оратора, актера //Ad marginem ’93. М., 1994.

27. Alter R. Invitation to a Beheading: Nabokov and the Art of Politics // Nabokov’s Invitation to a Beheading: A Critical Companion/Ed. by Julian W. Connolly. Evanston, Illinois, 1997.

Barabtarlo G. Aerial View: Essays on Nabokov’s Art and Metaphysics. New York; San Francisco et. al., 1993.

29. Bethea D. Каца. СПб., 2013.

30. Caillois R. Sociologie du bourreau // Le College de Sociologie/Textes... presente par Denis Hollier. Paris, 1979.

31. The French Revolution: A History: In 3 vol. L., 1896. Vol. 2.

32. Delarue J. Le Metier de bourreau. P., 1979.

Dolinin A. Nabokov and «Third-Rate Literature»: (On a Source of Lolita) // Elementa. 1993. Vol. 1. № 2.

34. Dolinin A.

35. Evans R. J. Rituals of Retribution: Capital Punishment in Germany 16001987. Oxford, 1996.

36. Fascist Spectacle: The Aesthetics of Power in Mussolini’s Italy. Berkeley; Los Angeles, 2000.

37. Grimm J. Deutsche Mythologie: Vierte Ausgabe. Berlin, 1878. Bd. 3.

Maistre J. de. Textes choisis et presente par E. M. Cioran. Monaco-ville, 1957.

39. Nabokov V

40. Nabokov V. Lectures on Literature. N. Y; L., 1980.

41. Look at the Harlequins. N. Y, 2011.

42. Nabokov V The Real Life of Sebastian Knight. N. Y, 1992.

Reichstag Fire Trial: The Second Brown Book of the Hitler Terror. N. Y, 1969.

44. Shapiro G. Delicate Markers: Subtexts in Vladimir Nabokov’s Invitation to a Beheading. N. Y; Washington, D. C.; Baltimore et al., 1998.

45. Dickens in Nabokov’s Invitation to a Beheading: A Figure of Concealment // Nabokov Studies. 1996. Vol. 3.

46. Tammi P. Invitation to a Decoding: Dostoevsky as Subtext in Nabokov’s Priglashenie na kazn’ // Tammi P. Russian Subtexts in Nabokov’s Fiction; Four Essays. Tampere, 1999.

1

В стихах о публичных казнях в Париже у тюрьмы на бульваре Араго: «Бродит боль позвонка перебитого/в черных дебрях Бульвар Араго» [15, с. 213]. По наблюдению О. Ронена, Набоков отсылает к казни русского эмигранта Павла Горгулова, в 1932 году убившего президента Франции [19, с. 260].

2

Заметка была перепечатана Г. Барабтарло в журнале «The Nabokovian» (1990. .№ 25. С. 50-62).

3

Казнь через отсечение головы топором применялась в Пруссии до осени 1936 года, как при Веймарских правительствах, так и после прихода Гитлера к власти [см.: 35, р. 536, 651-659]. По предположению Д. Бетеа, на замысел романа могло повлиять сообщение в газете «Последние новости» (1934. № 4677. 11 января) о казни поджигателя Рейхстага ван дер Любе, где утверждалось, что ему отрубили голову топором, хотя на самом деле он был гильотинирован [см.: 29, с. 596). Те же неверные сведения содержались и в так называемой «Второй коричневой книге гитлеровского террора» (1934) — сборнике материалов о суде над Димитровым и ван дер Любе, выпущенном в Париже и Лондоне на разных языках агентом Коминтерна Вилли Мюнценбергом при участии Л. Фейхтвангера, Р. Роллана и других известных участников антифашистского движения [см.: 43, р. 272]. Книга начиналась и заканчивалась описаниями казней политических противников Гитлера в 1933 г. при помощи топора [см.: 43, р. 9-10, 336-337].

4

Ср. в оригинале: «Quietly, unassumingly Rumbold stepped on to the scaffold in faultless morning dress and wearing his favourite flower, the GLADIOLUS CRUENTUS <.> The arrival of the worldrenowned headsman was greeted by a roar of acclamation from the huge concourse, the viceregal ladies waving their handkerchiefs in their excitement while the even more excitable foreign delegates cheered vociferously in a medley of cries.»

5

6

«Il est fait comme nous exterieurement; il nait comme nous; mais c’est un etre extraordinaire, et pour qu’il existe dans la famille humaine il faut un decret particulier, un Fiat de la puissance creatrice. Il est cree comme un monde» [38, p. 55]

7

Все сведения о русской цензуре XIX века в четвертой главе «Дара» заимствованы из серии статей Н. А. Энгельгардта «Очерки николаевской цензуры» (Исторический вестник. 1901. № 9. С. 850-873; № 10. С. 156-179; № 11. С. 600-632; № 12. С. 9701000). Кроме того, Набоков использовал статьи Н. Ф. Скорикова «Н. Г. Чернышевский в Астрахани» (Исторический вестник. 1905. № 5. С. 476-495) и «По поводу воспоминаний о Н. Г. Чернышевском» (Исторический вестник. 1905. № 7. С. 125-132).

8

О театральности русских казней XVIII века см. статью Е. А. Анисимова «Народ у эшафота» в его кн. «Русская пытка: Политический сыск в России XVIII века» (СПб., 2004. С. 318-338). Образ палача в красной рубахе несколько раз встречается в русской поэзии. Наиболее известные примеры — это «Песня про царя Ивана Васильевича.» Лермонтова («По высокому месту лобному,/В рубахе красной с яркой запонкой,/С большим топором навостренным,/Руки голые потираючи,/Палач весело похаживает.») и «Заблудившийся трамвай» Гумилева («В красной рубашке, с лицом, как вымя,/Голову срезал палач и мне»). Как неоднократно отмечалось ранее, гумилевское сравнение палаческого лица с выменем Набоков цитировал в «Истинной жизни Себастьяна Найта» («Mr. Goodman’s large soft pinkish face was, and is, remarkably like a cow’s udder» [42, p. 58]) и в русской «Лолите» (о брате Риты: «политикан с лицом как вымя, носивший подтяжки и крашеный от руки галстук» [13, с. 316]), а в романе «Взгляни на арлекинов» перевел процитированные два стиха из «Заблудившегося трамвая» на французский язык и приписал Рембо («En blouse rouge, a face en pis de vache, le bourreau me trancha la tete aussi.» [41, p. 246]).

9

Некоторые мотивы в этом рассказе предвосхищают «Приглашение на казнь», а его финал, когда герой на эшафоте силой своего воображения отрывает себе голову, не зная, что казнь отменена, кажется инверсией финала набоковского романа.

10

11

Эмиль Лубэ (Emile Loubet, 1838-1929) был президентом Франции с 1899 по 1906 г., на этом посту его сменил Арман Фальер (Armand Fallieres, 1841-1931; президент до 1913 г.).

12

Вадим Вадимович, герой «Взгляни на арлекинов», чья творческая биография во многом повторяет набоковскую, называет свой пятый русскоязычный роман «Красный цилиндр» (The Red Top Hat). Тема романа — смертная казнь через отсечение головы «в стране тотальной несправедливости» [41, р. 79, 227-228].

13

О других аллюзиях на события Французской революции в «Приглашении на казнь» см.: [34, р. 43-49].

14

Хороший пример имеется в романе Н. Островского «Как закалялась сталь», где описан эстрадный концерт во время НЭПа: «После жирной певицы, исполнявшей с яростной жестикуляцией «Пылала ночь восторгом сладострастья», на эстраду выскочила пара. Он — в красном цилиндре, полуголый, с какими-то цветными пряжками на бедрах, но с ослепительно белой манишкой и галстуком. Одним словом, плохая пародия на дикаря. Она — смазливая, с большим количеством материи на теле. Эта парочка <...> затрусилась на эстраде в вихлястом фокстроте. Отвратительнее картины нельзя было себе представить. Откормленный мужик в идиотском цилиндре и женщина извивались в похабных позах, прилипнув друг к другу. За спиной Павла сопела какая-то жирная туша» [17, с. 326].

15

О мотиве бархата в «Приглашении на казнь» см.: [23, с. 100-110].

16

Русскому читателю эта традиция известна прежде всего по поэме И. П. Гебеля «Красный карбункул» в переводе Жуковского.