Лабиринт инцеста в «Аде» Набокова

Тема инцеста впервые отчетливо возникает в английском шедевре Набокова «Ада, или Страсть: семейная хроника», а потом в последнем романе «Посмотри на арлекинов!», ставшим для автора возвращением ко многим его излюбленным темам[228].

Подобно другим писателям-«мандаринам», Набоков писал с доскональным знанием того, как затрагиваемые им темы трактовались в литературе прошлого. Аллюзии на предшествующих писателей, как классических, так и коммерческих, — клеймо его стиля. «Ада», наиболее насыщенный аллюзиями из всех набоковских романов, — совершенное произведение писателя, который занимался еще и преподаванием Новой Европейской литературы. Скрытое уподобление действий героев романа этапам «Эволюции романа в истории литературы» делает его, как отмечает Альфред Аппель, «образцом литературного исследования в самом себе»[229]. Центральная тема «Ады» — инцест между родными братом и сестрой и, конечно же, Набоков в своем переосмыслении этой темы во многом опирается на литературных предшественников.

Появление темы инцеста в новой европейской литературе во многом совпадает с развитием романтизма, высшими проявлениями которого были Франсуа-Рене Шатобриан (1768–1848) во Франции и лорд Байрон (1788–1824) в Англии. Они оба отдали дань этой запретной теме как в литературе, так, возможно, и в жизни[230]. Присутствие шатобриановских мотивов в подтексте «Ады» отмечалось многими исследователями. Дж. Апдайк в своей ранней рецензии подробно останавливается на шатобриановских отзвуках в романе, отмечая, что сюжетная основа для сопоставления — повесть 1802 года «Рене», а также определенные пассажи из автобиографии этого французского писателя «Замогильные записки» (1849–1850). Как замечает Набоков в своих комментариях к «Евгению Онегину», «тонкий аромат инцеста» пронизывает отношения Рене и его сестры, Амелии, прообразом которых принято считать отношения самого автора с его сестрой Люсиль[231]. Инцестуальная история Шатобриана, говорит он, была замыслена под тем же ильмом в графстве Миддлсекс в Англии, под которым Байрон «предавался капризам своего возраста»[232]. Байрон тоже присутствует в «Аде», хотя и менее явно, чем Шатобриан. Его отношения со сводной сестрой Августой, в память о которой он назвал свою дочь Августа Ада, послужили предметом большого числа рассуждений[233]. Обостренный интерес Байрона к инцесту между братом и сестрой отразился в трех его произведениях: «Абидосской невесте» (1813) и написанных белым стихом драмах «Манфред» (1817) и «Каин» (1821). В последнем произведении сводная сестра-жена носит имя Ада.

Основной материал «Ады» как литературного исследования берется из тех трех литератур, которые знавший три языка Набоков полагал величайшими: французской, английской и русской. Можно сказать, что в этом литературном триптихе Шатобриан воплощает французскую трактовку темы инцеста, а Байрон — английскую. А что же русская? В истории русской литературы Александр Пушкин (1799–1837) занимает положение, в некоторой степени сопоставимое с положением Шатобриана во французской и Байрона в английской. Ранние произведения величайшего русского поэта (речь идет о темах, если не о форме) были написаны под сильным влиянием Байрона и Шатобриана. Несомненно, Пушкин знал об инцестном мотиве в произведениях своих учителей[234]. Известно, что Пушкин читал байроновского «Манфреда» во французском издании, содержавшем также «Абидосскую невесту». «Манфред» особо упоминается в ранней версии восьмой главы «Евгения Онегина», вышедшей отдельным изданием[235].

В пушкинском «Евгении Онегине» есть множество ссылок на «Рене» Шатобриана[236], хотя и без упоминания мотива инцеста. Однако в этом романе в стихах есть любопытная строфа, которая кажется в некоторой степени предвещающей основные идеи «Ады». В главе III Татьяна, только что отвергнутая Онегиным, погружается в чтение своих любимых романов — «Страдания молодого Вертера» Гете (1774), «Юлия, или Новая Элоиза» Руссо (1761) и «Сэр Чарльз Грандисон» Ричардсона (1753). В этих и множестве им подобных сентиментальных историй Татьяна находит неверную модель для своих чувств к Онегину, который, впрочем, принадлежит к совершенно иной литературной генерации. Далее Пушкин противопоставляет эти устарелые романы восемнадцатого века (он, кстати, подтрунивал над своей сестрой Ольгой за чтение именно таких романов)[237] «Британской Музы небылицам»[238]. Строфа заканчивается упоминанием о лорде Байроне, который «прихотью удачной / обрек в унылый романтизм / и безнадежный эгоизм»[239]. В следующей строфе (13) Пушкин отклоняется от темы — я, говорит он, откажусь от (байронической?) поэзии и «унижусь до смиренной прозы: / тогда роман на старый лад / займет веселый мой закат. / Не муки тайные злодейства / я грозно в нем изображу, / но просто вам перескажу / преданья русского семейства, / любви пленительные сны…» А в строфе 14 смутно проступают очертания романа «Ада, или Страсть: семейная хроника»:

(I, 160)

— но если рассмотреть их в контексте произведений Байрона и Шатобриана, с одной стороны, и «Ады» Набокова, с другой, то они покажутся куда менее невинными.

Рассмотрев эту строфу «с точки зрения инцеста», нельзя не заметить иронии Пушкина, когда он предполагает перейти от «мук тайных злодейства», свойственных экстравагантной романтической поэзии, к «смиренной» прозе русской семейной хроники[240]. Прежде всего обратим внимание на то, что эта строфа следует за перечислением всего сонма романтических героев, известных своим демонизмом. В таком окружении «детей условленные встречи у старых лип» могут восприниматься и как намек. Если, что весьма вероятно, это дети отца и дяди, о которых шла речь, то они приходятся друг другу двоюродными братом и сестрой. Возможно, их встречи в родовом поместье у старых лип перекликаются с прогулками Франсуа-Рене Шатобриана и его сестры Люсиль в отцовском парке и, что более существенно, с прогулками Рене и его сестры Амелии — героев повести Шатобриана[241]. Наконец, в черновом варианте строфы вместо «любовницы прекрасной» мы находим сомнительное чтение «Амалии прекрасной». Это имя напоминает нам о возлюбленной сестре Рене Амелии (такова одна из возможных русских форм этого имени)[242]. Доказательство это далеко не убедительное, но все же вполне вероятно, что в планируемом романе Пушкин собирался обыграть излюбленную романтизмом тему инцеста.

«веселого заката» роману «Ада, или Страсть: семейная хроника» — книге, которая воспринимается как эхо и развитие сюжета, намеченного в строфе «Евгения Онегина». Отец и дядя в онегинских строках соотносятся с Демоном и Дэниелом Вином из «Ады»[243]. Демон — отец Вана, а Дэн, якобы, — отец Ады. Таким образом Демон — «дядя» Ады, а Дэн — «дядя» Вана. Официально Ван и Ада, так же как и дети, о которых идет речь в пушкинской строфе, оказываются двоюродными братом и сестрой. Излюбленным местом встреч связанной инцестом пары из «Ады» становится парк семейной усадьбы со старыми липами и ручейком — детали, на которых Набоков подробно останавливается. Вполне возможно, что и Набоков, и Пушкин отчасти позаимствовали это описание у Шатобриана. Так же как и дети в семейной хронике, задуманной Пушкиным, набоковские Ван и Ада в конце соединяются после многочисленных ссор и примирений. И, наконец, последняя параллель относится к фигурам рассказчиков. Оба они — старики, излагающие от первого лица свои семейные истории, хотя в пушкинском случае история и является вымышленной[244]. Если наличие темы инцеста в пушкинском тексте и может вызвать сомнение, все же остается возможность того, что Набоков вчитывал эту интерпретацию в «Онегина» и создавая «Аду» опирался на свое прочтение. Ни в одном месте своего обширного комментария к «Онегину» Набоков не дает явно инцестной интерпретации процитированной строфы, однако можно предположить, что он проецирует подобную интерпретацию (верную или неверную), переводя текст. Любопытен выбор Набоковым английских выражений: «the assigned trysts of the children» («детей условленные встречи»). Слово «tryst» в прошлом и нынешнем столетиях часто имело значение «тайное свидание, которое назначают друг другу влюбленные». Пушкинские «условленные встречи» имеют гораздо более нейтральное значение. Перевод по необходимости является актом критической интерпретации, и «assigned trysts» двоюродных брага и сестры вполне могут отражать инцестуальное понимание Набоковым этого отрывка. Более того, именно такими словами Набоков определяет любовные развлечения брата и сестры в Ардис Парке «Ады» (Р. 133). Наши доказательства того, что в пушкинской строфе из «Онегина» есть аллюзия на кровосмесительные отношения между братом и сестрой, не убеждают окончательно, но отмеченные совпадения содержат по меньшей мере намек. Более убедительным представляется то, что сам Набоков интерпретировал этот отрывок в инцестном смысле и от этого понимания отталкивался в своем романе. Каковы бы ни были достоинства нашего (и набоковского) толкования, нет сомнений в том, что произведения Пушкина в целом и «Евгений Онегин» в особенности имели огромное влияние на все творчество Набокова[245].

Итак, произведения русского Пушкина, француза Шатобриана, англичанина Байрона служат источниками для литературных резонансов к теме инцеста в романе «Ада», явившемся данью Набокова европейскому романтизму[246].

В русских произведениях Набокова мы не найдем темы инцеста. Впрочем, есть упоминания о трактовке этой темы другими авторами. Один из примеров — рассказ «Встреча», написанный в декабре 1931 года[247] приехавший в Берлин в составе закупочной комиссии, попадает в убогую комнату, принадлежащую его эмигрировавшему брату Льву, бывшему студенту-филологу. Оба брата испытывают при встрече неловкость и отчаянно ищут тему для разговора. Осматривая скромную библиотеку Льва, Серафим пытается занять время тем, что излагает содержание глупого, но «довольно занятного» немецкого романа о кровосмешении, на который он случайно наткнулся в поезде (А134/Р137). Слушая рассказ Серафима, Лев размышляет о том, как бессмысленно тратить короткое время их встречи на обсуждение «пошлейшей книжки» Леонарда Франка — однако ограничивается лишь замечанием о том, что инцест — это «теперь модная тема» (А134–5/Р138). Набоков, очевидно, помнил эту книгу Леонарда Франка и между 1935 и 1937 годами, когда писал свой русский шедевр «Дар»[248]. Герой-протагонист романа поэт Федор Годунов-Чердынцев, живущий в Берлине, пишет своей матери в июне 1929 года: «…посещу тебя в Париже. Вообще, я бы завтра же бросил эту тяжкую, как головная боль, страну, — где все мне чуждо и противно, где роман о кровосмешении… считается венцом литературы; где литературы на самом деле давно и нет» (А362/Р393).

«модной темой» в немецкой литературе и искусстве[249]. Национальный эпос, который лежит в основе вагнеровского цикла «Кольцо Нибелунгов», повествует о Зигфриде, являвшемся (по крайней мере, в трактовке Вагнера) сыном потомков Вотана, детей Вёльсунга близнецов Зигмунда и Зиглинды. Эта история легла в основу «Валькирий», второй оперы из цикла о Кольце[250]. Произведения Томаса Манна, одного из набоковских bêtes-noires, можно назвать компендиумом темы инцеста в немецкой литературе[251]«Кровь Вёльсунгов» перекликаются с именами (и с грехом) их прототипов из вагнеровской оперы, представление которой они посещают[252]. Роман Т. Манна 1951 года «Избранник», история о жившем в средние века римском папе, родители которого принадлежали к королевскому роду и были братом и сестрой, «основана, — как говорит писатель, — главным образом на стихотворном эпосе „Григорий из Штейна“ средневекового немецкого поэта Гартмана фон Ауэ (ок. 1165–1210), который, в свою очередь, позаимствовал эту рыцарскую легенду из французского»[253]. Тема любви между братом и сестрой становится особенно распространенной в немецкой литературе в 1920-х годах, то есть как раз в то время, когда Набоков находится в Берлине[254]. В 1922 году Франк Тисс (Frank Tiess) получил скандальную известность благодаря своему роману «Die Verdammten» («Проклятые»), в котором кровосмесительные отношения между братом и сестрой изображаются как составная часть картины жизни немецко-балтийской аристократии[255]. Произведение Гюнтера Биркенфельда (Gunther Birkenfeld) 1929 года «Dritter Hof Links» («Третий двор налево», в английском переводе «A Room in Berlin») — еще один шумный роман того времени — повествует о брате и сестре, которые сошлись друг с другом из-за стесненных условий жизни, вызванных нищетой. Еще один немецкий бестселлер 1929 года, который Набоков неодобрительно поминает в том же рассказе 1931 года, — «Брат и сестра» Леонарда Франка[256]— немецко-американский финансист международного масштаба по фамилии Шмит, жена его русская. Их дети, 8-летний Константин и 3-летняя Лидия, оказываются разлучены. После смерти отца мальчика берут на воспитание приемные родители, в результате чего он наследует все состояние отца, но не его фамилию, а связь между двумя половинами бывшей семьи утрачивается окончательно. После курса в Итоне Константин возвращается в Санкт-Петербург (где находилось деловое предприятие его отца) и проводит там все годы Первой мировой войны, русской революции и гражданской войны, заканчивая между тем Петроградский университет. Сестра, Лидия, которая почти ничего не знает о своих отце и брате, живет в Цюрихе, в стоящем на берегу озера имении матери. В 1924 году Константин, возвращаясь из трехлетнего кругосветного путешествия, предпринятого для сбора материала к ученому труду по экономике, проезжает по пути в Англию через Берлин. Там в кафе он встречает Лидию, которую не узнает, и два эти девственника, наделенные редкой красотой, чувствительностью и умом, покоряются неодолимому взаимному влечению и через несколько часов после встречи оказываются вместе в постели. Они скоро женятся, и 18-летняя молодая жена везет Константина в швейцарское имение своей матери. Постепенно мать начинает догадываться о том, кто такой Константин. Она узнает правду в ночь отъезда молодой пары в путешествие, и сообщает об этом Константину. Ошеломленный, он твердо решает сохранять все в тайне от Лидии, пока не наступит подходящий момент, чтобы убедить ее, что взаимная страсть гораздо важнее их греха. Когда мать, прежде чем покончить жизнь самоубийством, наконец открывает Лидии правду, та уже ждет ребенка. Потрясенная, Лидия бросает Константина и скрывается от него вплоть до рождения ребенка. Тут любовная страсть побеждает и она вновь соединяется с Константином. Любовь преодолевает все препятствия, и можно предположить, что молодая пара будет жить долго и счастливо на роскошной вилле на неком адриатическом острове.

Набоковский Берлин был «окутан» произведениями об инцесте. Это обстоятельство общего характера, а в особенности «Брат и сестра» Л. Франка, специально упомянутый в раннем рассказе Набокова, возможно, оказали влияние и на написанную много позже «Аду». Прежде чем двигаться дальше, мы должны выяснить один предварительный вопрос. Набоков часто утверждал, что, несмотря на свое пятнадцатилетнее пребывание в Берлине, не знал немецкого языка. Вот одно из типичных упоминаний об этом, взятое из предисловия к английскому переводу романа 1928 года «Король, дама, валет», действие и все действующие лица которого связаны с Берлином: «Я не говорил по-немецки, у меня не было немецких друзей, я не читал ни одного немецкого романа ни в оригинале, ни в переводе»[257]. К этому категоричному заявлению следует относиться с некоторой осторожностью. Набоков не только ссылается на роман Франка в своем рассказе, написанном в 1931 году, а также в более позднем романе «Дар», но и в романе 1930 года «Защита Лужина» содержится интересная параллель к произведению Франка[258].

В романе Франка «Брат и сестра» есть сцена, которая происходит весной 1924 года. Ставшие любовниками брат и сестра, Константин и Лидия, прогуливаются по берлинской Фридрих-штрассе. Проходя мимо магазинной витрины, они видят «восковую фигуру в натуральную величину, изображавшую человека с двумя головами: одно лицо у него было веселым, а другое — горестным и удрученным; он постоянно откидывал полы пальто, сначала открывая пикейный жилет, залитый чернилами, а затем, просияв, другую сторону, белоснежную — потому что в кармане лежала непроливающаяся перьевая ручка» (А48/Н43). Замечательно похожее описание можно встретить и в романе Набокова «Защита Лужина». Гроссмейстер Лужин прогуливается с женой по берлинской улице зимой 1929–1930 гг.: «Немного дальше он замер перед писчебумажным магазином, где в окне бюст воскового мужчины с двумя лицами, одним печальным, другим радостным, поочередно отпахивал то слева, то справа пиджак: самопишущее перо, воткнутое в левый карманчик белого жилета, окропило белизну чернилами, справа же было перо, которое не течет никогда» (А204/Р184). Эта параллель особенно удивительна, если вспомнить о том, что произведение Франка было опубликовано в 1929 году, а набоковский роман — в 1930, однако она не совсем убедительна.

Судя по рецензиям, роман Франка был опубликован в конце 1929 г. Набоков закончил «Защиту Лужина» летом того же года, и начальные главы романа появились в последнем выпуске парижского эмигрантского журнала «Современные записки» за 1929 год[259] Была ли рукопись завершена ко времени появления романа Франка? Эти вопросы остаются без ответа. Имеющиеся факты позволяют предположить, что, исходя из хронологии, возможность такого заимствования существует. Следует также иметь в виду, что оба писателя в 20-е годы жили в Берлине и вполне могли видеть эту восковую фигуру, которую каждый из них перенес в свой роман[260]. Если же Набоков заимствовал образ у Франка, то скорее из оригинального немецкого издания, чем из вышедшего в ноябре 1930 года английского перевода. Впрочем, английским переводом он мог воспользоваться, ссылаясь на роман Франка в рассказе, который был написан в декабре 1931 г. Вне зависимости от того, заимствовал Набоков эту восковую фигуру из романа Франка или же видел ее собственными глазами, ему несомненно было известно об этой книге, посвященной теме инцеста. Неясно, правда, насколько хорошо был Набоков знаком с романом Франка. Кроме всего прочего, этот эпизод делает признание Набокова в том, что он был совершенно не осведомлен о немецкой литературе 20-х–30-х годов, весьма сомнительным. Враждебность Набокова ко всему немецкому хорошо известна, и вполне возможно, что его огульное отрицание отражает скорее общее отношение, чем реальные факты[261].

«Ада» Набокова, как нам представляется, не содержит никаких аллюзий на немецкую трактовку темы инцеста, несмотря на то, что затрагивалась она в этой литературной традиции часто. Однако мы показали, что Набоков был знаком с этой темой в ее немецком варианте и, в частности, в романе Франка «Брат и сестра». Нам также следует иметь в виду обширную литературную память Набокова и такие его утверждения: «Я всегда могу заметить тот момент, когда сочиненная мною фраза становится по форме и по интонации похожей на фразу любого писателя, которого я любил или ненавидел полвека назад»[262]. Сходство между «Адой» 1969 года и «Братом и сестрой» 1929 года не в «форме и интонации», а скорее в ряде деталей и эпизодов. Конечно, основная точка соприкосновения — инцест между братом и сестрой. Что, впрочем, всего лишь позволяет отнести обе книги к довольно редкому тематическому жанру. Помимо того, обилие параллельных деталей и эпизодов в этих двух книгах не может не впечатлять.

Как Вины, так и Шмиты из «Брата и сестры», происходят из исключительно состоятельных космополитических семейств. Константин и Лидия, также как Ван и Ада, наделены необыкновенной физической красотой, умом и чувством чести в неизмеримо большей степени, чем остальные смертные. Обыденное их не волнует. Ван, как и Константин, атлет и спортсмен. У Лидии, как и у Ады, матовая белая кожа и черные волосы — черты, которые служат лейтмотивом обеих героинь. Жизнь в семьях, где говорят на многих языках (немецком, русском, английском, французском), протекает в бесконечном вращении между многочисленными поместьями, заграничными курортами, роскошными отелями. Ван и Константин оба писатели и ученые. Если у Ады французская служанка Бланш, то у Лидии — Мари. Секретарь Константина — зеркальное отражение Рональда Оранджера, секретаря старшего Вина. В обоих семействах есть таксы (так же как и в семье Набоковых). И у Франка, и у Набокова брат с сестрой обмениваются жестами и словечками, которые свидетельствуют об их близости. Константин, так же как и Ван, сильно ревнует сестру к ее поклонникам и угрожает их изувечить. Соперники обоих братьев являются их одноклассниками в престижных школах и рассуждают об обучении там.

параллель с Шатобрианом). В каждой книге есть эротическая интерлюдия: героиня едет в автомобиле, сидя на коленях у своего возлюбленного. Первая любовная сцена, которая становится лейтмотивом обоих произведений, происходит на диване (оттоманке). В каждом романе есть сцена столкновения героя с родителями, которые говорят ему о кровосмесительной природе его отношений с сестрой: Константину — мать, Вану — отец (хотя Вану об этом уже известно). Отношения героев временно прекращаются после смерти родителей, и в обоих случаях герой переживает желание застрелиться. Хотя у главного героя романа Франка нет, в отличие от набоковского Вана, сводной сестры (имеется в виду Люсетт), за ним в путешествиях следует таинственная дама, которая так пленена одним его видом, что бросает мужа и детей, чтобы видеть его хотя бы издали. Как и Люсетт в «Аде», эта женщина исполняет роль паранимфы и соединяет Константина и Лидию, когда они теряют друг друга, что приводит ее саму к гибели. В обоих романах герою приходится нестись на машине, чтобы окончательно соединиться со своей сестрой-любовницей.

Многие параллели, о которых шла речь выше, являются функцией инцестных отношений и общественного положения семейств. Они, если можно так выразиться, «встроены» в ситуации, о которых идет речь. Но потрясает обилие совпадений. Самая многозначительная черта сходства романов заключается в особенности трактовки инцеста, отличающей их от других произведений на эту тему. Практически всякое развитие инцестуальных отношений после обнаружения истины и разоблачения заканчивается горем, расставанием и смертью. Возможно, наиболее важная параллель между обоими романами в том и состоит, что в них связанные инцестом брат и сестра, воссоединившись, живут долго и счастливо[263].

Мы уже писали о прототипах Вана и Ады в произведениях крупнейших представителей романтизма — Байрона, Шатобриана и Пушкина. Эти авторы, часто упоминаемые в «Аде», создают литературную подоплеку темы инцеста. В двадцатом веке эта тема появляется в немецком воплощении. Набокову, жившему тогда в Берлине, было известно об этом возрождении и в частности о романе Франка. Кажется вполне вероятным, что роман Франка «Брат и сестра» inter alia сыграл некоторую роль в происхождении «Ады», пусть даже и в смысле его отрицания[264].

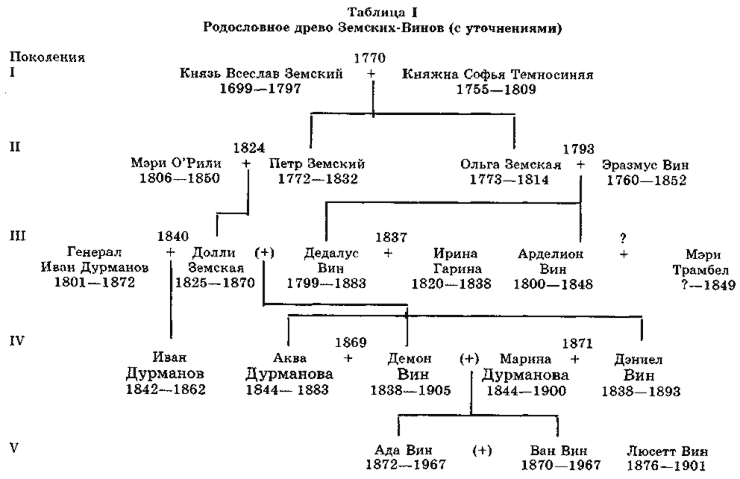

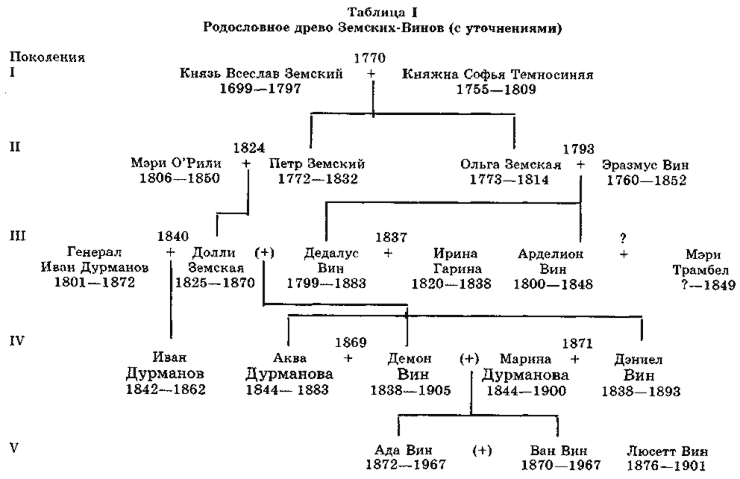

«Ада, или Страсть: семейная хроника» — это семейная сага, но весьма необычного свойства. История клана Земских-Винов представлена пятью поколениями, хотя последнему из них, то есть поколению Ады, Вана и Люсетт, уделяется гораздо больше внимания. Семейная генеалогия достаточно важна (и сложна), и повествованию «Ады» предшествует генеалогическое древо, призванное облегчить путешествие читателя по столь длинному произведению[265]. В некоторых случаях эта схема помогает, однако основная ее цель — запутать читателя. Она излагает «официальную» версию семейной истории, в то время как история истинная совсем иная. Это расхождение особенно очевидно в пятом и последнем поколении вымирающего клана Земских-Винов, и распутывание этой ситуации является главной загадкой (и мотивацией) повествования. Официально Ван Вин сын Демона и его жены, безумной Аквы Дурмановой. Ада и ее сестра Люсетт, тоже только официально — дети Дэниела Вина. Двоюродная сестра Демона и его жена, актриса Марина Дурманова, — сестра-близнец Аквы. В действительности Демон Вин — отец Вана и Ады, мать обоих — Марина, и только Люсетт является дочерью Дэниела Вина. В соответствии с неверной генеалогической схемой Ада и Ван кузен и кузина, в то время как на самом деле они родные брат с сестрой, а Люсетт, дочь Дэна, — их сводная сестра. Это положение дел проистекает из следующих причин. Марина была возлюбленной Демона и до того, как она стала женой Дэна, и после. Марина забеременела Ваном вскоре после того, как ее возлюбленный Демон женился на ее сестре-близнеце Акве и незадолго до своего собственного поспешного выхода замуж за Дэна. Аква тоже вскоре забеременела, но у нее был выкидыш в Швейцарии, в клинике для душевнобольных. По соседству Марина производит на свет Вана. Марина (и Демон) подменяет умершего ребенка Аквы своим новорожденным сыном Ваном; Аква при этом находится в таком состоянии, что не может заметить обман. Поэтому Вана воспитывает отец, Демон, Акву он вначале считает своей матерью, Марину — теткой, а Аду — кузиной. Они с Адой (ему было 14, ей 12) узнают правду, роясь в семейных реликвиях на чердаке Ардис-Холла. Однако это открытие столь запутано из-за сложности повествования, что многие читатели его не замечают.

жизнь, — это отношения между родными братом и сестрой, хотя в повествовании Вана не слишком убедительно утверждается официальная версия о том, что они (в худшем случае) сводные[266]. Но даже не все критики признают, что кровосмесительные отношения между Адой и Ваном — это только финальный эпизод в серии инцестуальных браков, заключавшихся между Винами и Земскими в течение ряда поколений. Ван, Ада и Люсетт — поколение пятое и последнее. Четвертое, то есть поколение их родителей, представлено, как мы уже отмечали, четырьмя персонажами: сестрами-близнецами Аквой и Мариной (Земскими) Дурмановыми, которые были замужем соответственно за Демоном и Дэном Винами, приходившимися друг другу кузенами[267]. Сестры-близнецы Дурмановы считаются детьми Долли Земской-Дурмановой и ее мужа, генерала Ивана Дурманова, у которых кроме них был (и по официальной версии, и, возможно, в действительности) сын Иван, музыкально одаренный юноша, который умер до начала действия романа. Мужчины — представители четвертого поколения семьи Винов, Демон и его двоюродный брат Дэн, — соответственно, отпрыски братьев Винов: Дедалуса (который был недолгое время женат на Ирине Гариной) и Арделиона (женатого на Мэри Трамбэлл). Здесь мы снова сталкиваемся с большим несоответствием между официальной генеалогией и вероятной реальностью. Есть много поводов сомневаться в том, что генерал Дурманов — отец Аквы и Марины, и некоторые основания для того, чтобы задать вопрос: была ли Ирина Гарина матерью Демона. Сложные начальные главы «Ады» содержат большую часть сообщаемых в книге генеалогических сведений, и хотя мы находим несколько отрывочных упоминаний о первых двух поколениях семьи Земских, более подробное изложение генеалогии начинается (непонятно, правда, из каких соображений) с Дарьи (Долли) Земской-Дурмановой, бабушки Ады: «…их единственное дитя Долли в пятнадцать лет, в возрасте нежном и полном своенравия, сочеталась в 1840 году браком с генералом Иваном Дурмановым» (АЗ/Р13). Затем девяностолетний повествователь Ван сообщает, что «Долли унаследовала красоту и характер матери, а от более далеких предков — весьма эксцентрический и подчас достойный сожаления вкус, который, к примеру, нашел отражение в именах, какие она дала своим дочерям: Аква и Марина» (А4/Р14). Ее муж выводится на сцену лишь для того, чтобы произнести следующие слова: «„Почему не Тофана?“ — вопрошал милейший и сверх меры орогаченный генерал». Аква Тофана — это название яда, которым пользовались в восемнадцатом веке в Италии молодые женщины (Долли младше своего мужа на 24 года) для того, чтобы избавиться от своих пожилых и «орогаченных» супругов[268]. Таким образом уже в самом начале повествования вызывает сомнение и верность Долли, и то, что рогоносец-генерал является отцом ее детей. Эти сомнения подкрепляются несколькими эпизодами на протяжении всего романа, хотя открыто нигде не формулируются и не подтверждаются.

«Своенравной» Долли к моменту выхода замуж за генерала Дурманова исполнилось пятнадцать лет, а в 1844 году, когда родились обе ее дочери — 19. Предположительно, Долли была своенравна еще до (так же как и после) своего брака с Дурмановым. Это можно заключить из упоминания о «любовных письмах, написанных, когда ей было двенадцать или тринадцать» (А374/Р351), то есть задолго до брака с генералом[269]«старше, чем моя бабушка во время ее первого развода» (А279/Р269). Долли вышла замуж (и разошлась) еще до своего брака с генералом Дурмановым, который совершился, когда ей было пятнадцать лет. Мы можем предположить, что у Долли был еще сын — возможно, от первого мужа, о котором ничего не известно, или, что более вероятно (как мы увидим дальше), от любовника. Возникают два вопроса: кто этот предполагаемый сын и кто его отец?

Прежде чем задавать эти вопросы, следует обратить внимание на третье поколение семьи Винов — Дедалуса и его брата Ардалиона. Отец Демона Дедалус был женат на графине Ирине Гариной, умершей через год после их свадьбы, в 1838 году, то есть в год рождения Демона. И снова у нас появляется повод сомневаться в официальной версии. Предположение о том, что Ирина была матерью Демона, пошатывается тогда, когда Демон между прочим упоминает (и демонстрирует) при сыне «фамильный жест, унаследованный от матери» Демона, который проявляется и у него, и у Ады (А240/Р230). Так как Демон не может помнить Ирину Гарину, читатель вправе предположить, что матерью Демона была не она[270]. Менее прямым доказательством является беглое замечание Демона, обращенное к Марине, Вану и Аде за обеденным столом. Среди блюд была куропатка Петерсона, или желинотт, поданная, к ужасу Демона, с бургундским. Демон замечает, что «дедушка со стороны моей матушки скорее удалился бы из-за стола, чем видеть, как к желинотт я употребляю красное вино вместо шампанского» (А256/Р247). Об отце Ирины Гариной в романе нет никаких упоминаний. Это ссылка в пустоту. Но зато если мы допускаем, что Долли — мать Демона, то дедушкой Демона по материнской линии будет Петр Земский. Возможно, не случайно у них на обед куропатка Петерсона[271]. Приняв во внимание все эти аргументы, кажется вполне правдоподобным, что матерью Демона в действительности была своенравная Долли.

Пожалуй, лишь одно обстоятельство противоречит нашему предположению о том, что Долли — мать Демона. В 1838 году, когда родился Демон, Долли было тринадцать лет. Но это не обязательно разрушает нашу гипотезу, если мы вспомним, что романтическая жизнь Долли началась в двенадцать или тринадцать лет (любовные письма) и что ее брак в пятнадцать лет с генералом Дурмановым был уже вторым. По всей вероятности, Демон — плод связи Дедалуса Вина и его рано созревшей кузины Долли, которая имела место примерно двумя годами раньше, чем ее брак с генералом Дурмановым. Если это так, то Демон, по крайней мере, — сводный брат двух дочерей Долли: Аквы, которая станет его женой, и Марины, его любовницы и матери двоих его детей, Вана и Ады. Мы уже обращали внимание на то, что Демон предположительно родился в 1838 году — в этом же году умерла жена Дедалуса Ирина. Можно предположить, что Дедалус берет своего родного сына Демона и выдает за ребенка своей только что умершей жены. Есть и другие догадки. Отношения Дедалуса и его кузины Долли, плодом которых был родившийся в 1838 году Демон, возобновляются после ее выхода замуж за «сверх меры рогатого» генерала Дурманова (А4/Р14). Близнецы Аква и Марина, родившиеся в 1844 году, возможно, также дети Дедалуса. Это означает, что Демон женился на одной и вступил в любовную связь с другой своей родной сестрой[272] хотя и не менее скандальны. Отец (Дедалус и Демон) отбирает незаконнорожденного ребенка (Демон и Ван) у настоящей матери (Долли и Марины) и объявляет его матерью ни о чем не подозревающую жену (умирающую или умершую Ирину Гарину-Вин и безумную Акву Дурманову-Вин). Затем дети (Демон и Ван) вступают в связь со своими сестрами (Мариной и Адой). Другая, частичная, параллель касается Люсетт, которая является страдающей стороной в кровосмесительном треугольнике «Люсетт — Ван — Ада», так же как Аква в треугольнике «Аква — Демон — Марина», то есть Люсетт находится по отношению к Вану и Аде в таком же положении, как Аква по отношению к Марине и Демону. История Люсетт, сводной сестры влюбленных друг в друга брата с сестрой, перекликается также с историей и трагической ранней смертью юного Ивана Дурманова, сводного брата Марины и Демона. Во многих отношениях клубок кровосмесительных отношений, зеркально отражающийся в двух последних поколениях семьи Земских-Винов, представляет собой параллель к связям между двумя мирами, лежащими в основе изложенной в романе космогонии: речь идет о Терре и Анти-Терре, история и география которых являются искаженными зеркальными отражениями друг друга. Генеалогическая таблица, которая дается на следующей странице, демонстрирует наш взгляд на семейную историю Вана и Ады.

Основатель клана, князь Земский, питал склонность к молоденьким девушкам и в возрасте 71 года женился на пятнадцатилетней княжне Темносиней. Насколько нам известно, среди прегрешений князя Земского инцеста не было, но можно предположить, что дух князя благосклонно отнесся бы к кровосмесительным связям своих потомков. Утром после первого соития Вана и Ады, Ван проходит под портретом «благостно улыбающегося Земского» (А124/Р123). Отмечая превалирование инцеста в третьем, четвертом и пятом поколениях этой семьи, нельзя не задаться вопросом о предшествующих поколениях — особенно Петра Земского и его сестры Ольги. Но как бы соблазнительно ни было это предположение, подтверждений ему в тексте, кажется, нет. Более того, если бы Дедалус Вин был сыном Петра и Ольги Земских, а не Ольги и ее мужа Эразмуса Вина, то в жилах Демона, Вана и Ады не текла бы кровь Винов. Это кажется неправдоподобным, потому что Ван, Ада и их отец Демон имеют много сходных черт и во внешнем облике, и в жестах, в противоположность Люсетт, в которой, как нам говорят, «ген Z[емский] преобладает» (А367/Р345). Начало повторяющегося инцестного узора — это любовная связь Дедалуса Вина и его кузины Долли Земской, которые были, соответственно, детьми Ольги Земской-Вин и ее мужа Эразмуса и брата Ольги Петра Земского и его жены Мэри О'Райли. Дети Дедалуса и Долли, Демон и Марина — скорее всего родные (или, возможно, сводные) брат и сестра, тогда как их отпрыски, Ван и Ада, безо всяких сомнений являются родными братом и сестрой. Их бесплодный брак знаменует собой конец суперклана Земских-Винов.

Лабиринт инцеста в семействе Земских-Винов имеет мифологических предшественников, наличие которых в некоторой степени подтверждает наше предположение о степени распространения инцеста в истории этого семейства. Имена прародителей клана, князя Всеслава Земского (1699–1797) и его юной невесты княжны Софьи Темносиней (1755–1809) говорят о таинственном мифологическом происхождении клана. Фамилия «Земский» происходит от русского корня со значением «земля», а «темно-синий» — это традиционный эпитет для неба. Сравним прародителей греческих богов: Уран, который олицетворяет Небо, и его супруга Гея, которая является воплощением Земли. Урана свергает его сын Кронос, который женится на своей сестре Рее. В свою очередь, Кроноса вытесняет его сын Зевс, который сочетается браком с сестрой Герой[273].

Не случайно Дедалус Вин, начавший лабиринт инцеста, получил свое имя от Дедала, создателя знаменитого Лабиринта на острове Крит. Эта ассоциативная связь становится явной, когда сын Дедалуса Вина, Демон, называется в романе Дементием Лабиринтовичем (А523–24/Р495)[274]. Далее, Демон, сын Дедалуса Вина, погибает в воздушной катастрофе, как и Икар, сын Дедала, восковые крылья которого расплавились, когда он слишком приблизился к солнцу. Наконец, Марина и Люсетт, единственные оставшиеся в живых после воздушной смерти Демона из тех, кому была известна тайна Ады и Вана, впоследствии, так же как и Демон, умирают смертью, имеющей мифологические параллели: Марина от огня (рак), а Люсетт — от воды (топится)[275]

Инцест — самое эмоционально насыщенное переживание из всего человеческого опыта. Если верить антропологам, запрет на инцест — это один из устоев общества и, опосредованно, самой цивилизации[276]. Инцест есть вызов обществу: триумф иррациональной природы над рациональным социумом. Возможно, поэтому кровосмесительные отношения, в особенности между братом и сестрой, становятся центральной темой романтизма с его культом демонического героя, бунтующего в удушливой атмосфере общества, то есть героя байронического. Инцест — это крайняя форма бунта. Именно инцест символизирует стремление человека к цельности, к полноте, что отражается в легенде из платоновского «Пира», по которой все люди были когда-то близнецами, которых разлучили, и они вечно ищут свои утраченные половины. По выражению современного романиста Джона Барта, «эта утрата порождает отчуждение <…> этот поиск объясняет <…> эротическую любовь…»[277]. Идеальная форма инцеста — это инцест между близнецами противоположного пола. Фольклорные мотивы, окружающие подобные пары как в примитивных, так и в письменных обществах, изобилуют сексуальными намеками: «В фольклоре разнополые близнецы всегда представляются как исходно бывшие одним существом, которое распалось, единством, которое должно вновь слиться в половой любви, этом абсолютном символе соединения»[278] вознесен над окружающим его миром, что недостающей половинкой представляется только некто одной с ним крови, генетически и физически максимально близкий к протагонисту, то есть способный восстановить утраченную цельность. Стремление к цельности удовлетворяется только через половое единение с близко-родственным членом семьи — этот выбор (по крайней мере в романтическом воображении) добавлял frisson к отрицанию самых коренных запретов человеческого общества.

«Аде» в сфере нравственной философии. Бобби Энн Мэзон утвержает, что «„Ада“ написана об инцесте, а <…> инцест <…> это на самом деле синоним солипсизма»[279]. С ее точки зрения, в старости Ван, страдая из-за того, что виновен в развращении родной сестры Ады, в большой степени создает в «мемуарах» идиллическое прошлое — свое и ее. Ван уходит от жизни. Мэзон предполагает, что Набоков (который признавал, что оба главных героя романа — «создания весьма ужасные») осуждает уход Вана в солипсизм как способ смягчения своей инцестуальной вины[280]. Увы, аргументацию Мэзон опровергает отсутствие в романе свидетельств о том, что Ван сломлен сознанием вины, а Ада, судя по ее маргинальным заметкам, в свои восемьдесят лет не менее счастлива в длящейся всю жизнь кровосмесительной любви, чем ее партнер. Далее, Ада, которая, по мнению Мэзон, является «жертвой», столь же инициативна, как и Ван — и в начале любовной связи, и в продолжении ее. Брайен Дэвид Бойд в своей блестящей докторской диссертации также предлагает интерпретацию темы инцеста с точки зрения морали: «Люсетт… вот подлинный повод для придания теме инцеста такого большого значения. Инцест в „Аде“ — это не общепринятый символ солипсизма и любви к себе — Набоков отвергает такие символы — но, скорее, способ обратить внимание на тесную внутреннюю взаимосвязь человеческих жизней, которая налагает на каждого человека требования нравственности и ответственности»[281]. В интерпретации Бойда инцест является злом не тогда, когда он имеет отношение к Вану и Аде, а когда он приводит к страданию и смерти их ранимой сводной сестры Люсетт. Трактовка Набоковым темы кровосмешения, конечно, имеет моральную подоплеку, и, возможно, Бойд точен в своей оценке. Однако не кажется правдоподобным, что стремление Набокова сосредоточиться на теме инцеста было мотивировано в большей степени соображениями этическими и философскими, чем литературными. Нравственные соображения могут быть вычитаны из повествования, но не лежат в его основе.

Когда Набокова спрашивали о значении инцеста в романе «Ада», он отвечал или, скорее, парировал вопрос следующими словами: «Если бы я использовал инцест, стремясь указать возможный путь к счастью или несчастью, я стал бы наиболее знаменитым наставником в том, что касается общих идей. В действительности мне нет никакого дела до инцеста как такового. Мне просто нравится звук „бл“ в словах siblings, bloom, blue, bliss, sable»[282]«Ада» к утверждениям общего характера из области антропологии, мифопсихологии и философии — моральной или аморальной. Основную опору главной тематической метафоры романа следует искать не здесь.

Набоков абсолютно ясно и неоднократно высказывался о том, что с его точки зрения изучение искусства само должно быть искусством. Во всех его романах тем или иным образом главным предметом оказывается художник и искусство[283]. «Ада» не исключение. Ван, психолог-философ, специализирующийся на изучении планеты Анти-Терры, которая является предположительным близнецом Терры, в конце концов понимает, что ценность его писаний заключается не в эпистемологическом содержании, а в литературном стиле (А578/Р546–547). Соответственно, значение темы инцеста единокровных брата и сестры в романе «Ада» следует скорее искать в мире искусства, чем в мире идей. Не случайно единственное подробное описание инцеста помещено в главе, которая рассказывает о приключениях Ады и Вана в библиотеке Ардис-Холла, всего через несколько часов завершившихся их сексуальной инициацией[284]. Двенадцатилетней Аде доступ в фамильную библиотеку был закрыт — ситуация, сильно ее возмущавшая. Ван подкупом приобретает для себя и для Ады неограниченный и никем не контролируемый доступ к библиографическим сокровищам, скрытым в Ардис-Холле. Неудивительно, что эта глава представляет собой компендиум аллюзий на литературные произведения, реальные и вымышленные, от «Арабских ночей» до «Кентавра» Джона Апдайка, который переименован в «Хирона». Большая часть упоминаемых произведений посвящена сексуальной теме и иногда инцесту. В начале главы мы читаем, то доступ в фамильную библиотеку стал доступен Аде благодаря ее «близости с cher, trop cher René [милым, бесконечно милым Рене], как порой, слегка подшучивая, она называла Вана…» (А131/Р130). Эта аллюзия скоро становится понятной из замечания о том, что Ада не вполне поняла смысл фразы «эти двое детей все же могли предаться своему наслаждению безо всякого страха», когда впервые прочитала романтическую историю Шатобриана про брата и сестру (А133/Р132). После этого речь идет об исследовании, почерпнутом из тома под названием «Sex and Lex» и касающемся инцестуальной семейной жизни некоего Ивана Иванова, который сначала оплодотворил свою пятилетнюю правнучку Марью, а потом, через пять лет, ее дочь Дарью, в свою очередь произведшую на свет дочь Варю. После того как Иван в 75-летнем возрасте освободился из заточения в монастыре, он решил, как честный человек, сделать Дарье предложение. После такого скандала «не только кузенам с кузинами, но также и дядьям с внучатыми племянницами запрещалось вступать в брак» (А135/Р134). Можно предположить, что семейство Ивановых — это сатирически вульгаризированное изображение клана Земских-Винов, хотя детальное сходство проявляется лишь в совпадении имен: Марья = Мэри О'Райли-Земская, а Дарья, дочь Марьи = Дарья (Долли) Земская. То, что непристойные библиотечные былины нашли свое применение, подтверждается тем, что тома, похищенные из хранилища, сопровождали Аду и Вана на прогулке в Ардис парке «во время их с Ваном свиданий» (А133/Р132) и что эта пара всегда предпочитала позицию «torovago», которая впервые была описана в одной из их драгоценных библиотечных находок (А136/Р135). Однако функция семейной библиотеки заключается не только в том, что она содержит многотомные руководства по сексу. Библиотека создает нужный контекст для набоковской темы инцеста между братом и сестрой: контекст скорее литературный, чем социальный, психологический или философский.

Связь между инцестом и искусством впервые сформулирована Адой, на первый взгляд совершенно en passant. Читая характеристику весьма плодовитого и весьма склонного к инцесту Ивана Иванова как «регулярно выпивающего труженика», Ада замечает: «прекрасное определение… достойное истинного художника» (А134/Р133). Любая книга — это продукт сложного взаимодействия со многими другими книгами, и, в частности, с близкими по фону и сюжету. Принимая во внимание мириады литературных аллюзий в «Аде» и ссылки на этапы (поколения) в Эволюции романа, не будет ошибкой воспринимать тему инцеста как метафору взаимосвязи между схожими произведениями искусства. «Ада» есть результат сложного акта инцестуального порождения.

— литературный умысел, сопряженный с очевидным обыгрыванием темы инцеста. Пародия всегда занимала в творчестве Набокова важное место[285], и «Аду» отчасти можно рассматривать как пародийную интерпретацию великой романтической темы кровосмешения между братом и сестрой[286]. Именно на этот пародийный аспект «Ады» намекает Набоков в последнем эпизоде «библиотечной» главы, говоря о литературе и инцесте: «Эта библиотека явилась незабываемым местом действия в сцене под названием Горящий Амбар [имеется в виду ночь первого свидания детей]; она распахнула им свои стеклянные двери; обещала долгую идиллию библиострасти; могла бы стать одной из глав в каком-нибудь старом романе, обитающем на одной из ее же полок; привкус пародии придал этой теме свойственную нашей жизни комическую легкость» (А137/Р137).

Роман «Ада» — это плод многочисленных порождений библиомании, понятой в специфически сексуальном смысле. У этой темы есть «отцы-основатели» (Шатобриан, Байрон, Пушкин), чьи отпрыски объединены глубинным и скрытым родством. Их теперешние и, возможно, менее блестящие потомки (Франк и др.) связаны между собой еще менее явно. Параллель с семейством Земских-Винов очевидна. Именно в этой связи так важна тема инцеста предыдущих поколений. Если бы инцестная тема в романе ограничивалась только поколением Вана и Ады, генетическая параллель к истории этой темы в литературе была бы менее впечатляющей. Прояснение литературной генеалогии темы инцеста во многом сродни выяснению старательно спрятанных инцестуальных связей во многих поколениях семьи Земских-Винов. Именно глубина исторических корней фамильного инцеста Земских-Винов создает параллель к эволюции этой темы в европейской литературе. Тема инцеста между родными братом и сестрой в романе «Ада» вполне может прочитываться как генеральная метафора творческого взаимодействия нескольких поколений романов, посвященных теме инцеста, в трех великих литературах, наследником которых является набоковский роман.

Джордж Стайнер высказал идею «экстратерриториальности» как одной из отличительных черт литературы двадцатого века[287] на фильтровании одного языка при помощи грамматических и культурных взглядов на мир, свойственных языку другому. Он делает вывод, что их произведения, написанные на любом из двух языков, являются в какой-то степени «мета-переводами» с другого — феномен, который, возможно, лежит в основе их ослепительной виртуозности[288]. Большинство произведений Набокова, утверждает Стайнер, можно воспринимать «как размышление — лирическое, ироническое, техническое, пародийное — над природой человеческого языка, над загадочным сосуществованием различных, имеющих языковое происхождение взглядов на мир и над глубинным течением, проходящим под множеством разнообразных языков, а в некоторые моменты и связывающим их таинственным образом» (р. 8). В основе стайнеровского тезиса лежит тот факт (хотя он и не констатируется явно), что генетически русский, английский и французский — это родственные языки, ведущие свое происхождение от далекого общего предка — праиндоевропейского языка. Взаимодействие различных мировоззрений (культур), возникающее под влиянием грамматической и лексической системы трех этих родственных языков — и все три Набоков знал с раннего детства — несомненно перекликается с феноменом инцеста. Стайнер размышляет о том, что это языковое взаимодействие является «источником мотива инцеста, столь частого в произведениях Набокова и центрального для „Ады“»[289].

Уникальная писательская карьера Набокова являет занятное взаимодействие между ее частями. Возможно, самый удивительный аспект самоотражения в набоковской карьере — это его уникальная роль переводчика собственных произведений с английского языка на русский и с русского на английский[290].

Помимо этого есть еще более замысловатые отсылки к своим собственным переводам Пушкина и других авторов в его оригинальных произведениях. Очевидно, что «Бледный огонь» заимствует свою формальную структуру у обширного набоковского перевода «Евгения Онегина», снабженного комментариями. Гораздо более тонки аллюзии Набокова не столько на «классические» источники, сколько на свою весьма идиосинкразическую интерпретацию этих источников; например, его «инцестуальное» прочтение (и заимствование) строфы из «Онегина», которая была рассмотрена выше. Набоков взаимодействует с Набоковым.

Карьера Набокова как англоязычного писателя отчасти является параллелью и копией пути, который он совершил ранее как русский писатель, потому что он вновь исследовал в некоторых английских романах темы, которые до этого затрагивал в русских[291] духе, появлений автора, что свойственно ранним произведениям, завершается в пропитанном инцестом романе «Посмотри на арлекинов!», который стал повторным обращением Набокова к его собственным произведениям и размышлением об идентичности самого рассказчика[292].

Тема кровосмесительных отношений между братом и сестрой пронизывает не только поздние английские произведения Набокова, но и отбрасывает яркий отсвет на все его предшествующее творчество. Инцест становится основной метафорой Набокова, охватывая литературу в целом, как и его собственную писательскую судьбу.

Перевод с английского Тимура Гольденвейзера

© Comparative Literature. Eugene, 1986.

© Тимур Гольденвейзер (перевод), 1997.

{329} Впервые: Johnson Donald Barton. The Labyrinth of Incest in Nabokov's «Ada» // Comparative Literature. Eugene. 1986. Vol. 38. № 3. P. 224–255.

Джонсон — профессор (Professor Emeritus) Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, автор книг и статей о русских модернистах и Набокове. В книгу «Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov» (Ann Arbor: Ardis, 1985) настоящая статья в несколько переработанном виде вошла в качестве главы.

[228] Vladimir Nabokov. Ada or Ardor: A Family Chronicle. New York, 1969 [Перевод цитат дается по изданию: Набоков В. — Пер.]; Look at the Harlequins! New York, 1974. Роль инцеста в последнем романе признается не всеми благодаря включенному в книгу эпизоду, который делает совершенно незаметной паутину кровного родства, окутывающую Вадима Вадимовича и его нескольких жен. См. мою «Inverted Reality in Nabokov's „Look at the Harlequins!“» // Studies in Twentieth Century Literature. 8 (1984). P. 293–309.

Автор с благодарностью признает, что сведениями о кровосмесительных отношениях между братом и сестрой в европейской литературе он обязан своим коллегам: Стюарту Аткинсу, Ричарду Экснеру, Гюнтеру Готтшальку, Нилу Гранойену, Кеннету Харперу, Альберту Каспину, Рольфу Линну, Урсуле Малендорф, Ольге Матич и Гарри Штейнхауэру.

[229] Appel Alfred, Jr. «Ada» Described // Triquarterly. № 17 (1970). P. 171.

«Аду» предлагает такой афоризм: «Сексуальное преступление простонародья — изнасилование, буржуазии — адюльтер, аристократии — инцест. Романтизм, который каждую личность делал аристократом, породил Вордсворта и Дороти; Байрона и Августу; Шатобриана и Люсиль…» Связь между темой инцеста и романтизмом обсуждалась в статье Mario Praz «The Romantic Agony, trans. Agnus Davidson» (London, 1970. P. 111–112). Материалы указателя Праса под словом «инцест» оказались особенно полезны для того, чтобы документировать эту связь. Глава VIII «Incest and Romanticism» в книге Eino Railo «The Haunted Castle: A Study of Elements of English Romanticism» (London, 1927) также содержит много полезных сведений, особенно о Байроне и Шелли (р. 267–281).

[231] Eugene Onegin: A Novel in Verse by Alexander Pushkin, translated and with a commentary by Vladimir Nabokov. Bollingen Series, 72. New York, 1964. III. P. 100 (в дальнейшем ЕО). Набоков упоминает о Люсиль, любимой сестре Шатобриана, в своей написанной на трех языках стилизации стихотворения этого автора «Romance a Helene» («Ada», p. 135). Указание на то, что речь идет о Люсиль, есть в комментариях Набокова к английскому изданию «Ады» (Harmondsworth, Eng., 1970, p. 467, прим. к р. 112). Чтобы верно оценить отношения Шатобриана и его сестры и их отражение в его повести «Рене», см.: Painter George D. Chateaubriand: A Biography. I. New York, 1978. P. 64–65. Взаимосвязь набоковской «Ады» и шатобриановской «Рене, или Следствия страстей» также прослеживается в статье Robert Alter «Ada, or the Perils of Paradise» в сборнике «Vladimir Nabokov, A Tribute: His Life, His Work, His World»; ed. Peter Quennel (London, 1979. P. 108–110). Для получения сведений более общего характера см.: Hasse-Fink Evelyn. Etudes sur la thème de l'incést dans littérature française (Bern, 1971).

[232] В ЕО, III, 98 Набоков цитирует «Мемуары» Шатобриана.

[233] Обсуждение темы Байрон и инцест см.: р. 273–276 и Praz, р. 73–77. На многочисленные упоминания о Байроне в романе «Ада» впервые обратил внимание Мэтью Ходгарт (Hodgard Matthew. Happy Families // The New York Review of Books. 22 May. 1969. P. 3–4).

[234] H. M. Карамзин (1761–1825), основатель русского сентиментализма, который первым ввел в русскую литературу тему кровосмесительных отношений между братом и сестрой, писал (весьма осторожно) о любви между братом и сестрой в своей повести «Остров Борнхольм» (1793).

–160 и III, 95. В ЕО также есть свидетельства того, что Пушкин был знаком с «Вильгельмом Мейстером» Гете, в котором Миньона — плод любовной связи между братом и сестрой (III, 93).

[236] Пушкин перефразирует довольно безобидную строку из «Рене» и приводит текст оригинала в примечании 15 (ЕО, I, 144; Гл. II, строфа 31). Черновые варианты «Онегина» также отсылают к «Рене» (ЕО, III, 98–100). В указателе к набоковскому переводу указаны и другие, менее явные аллюзии.

Simmons Ernest J. Pushkin. New York, 1964. P. 29.

«Британской Музы небылицы / тревожат сон отроковицы, / и стал теперь ее кумир / или задумчивый Вампир, / или Мельмот, бродяга мрачный, / иль Вечный Жид, или Корсар, / или таинственный Сбогар» (ЕО, I, 159). Набоковский комментарий дает такие пояснения к произведениям и их авторам: «„Вампир, Повесть“, написана в 1819 году, приписывается Байрону, хотя на самом деле создана его врачом Дж. Полидори; „Мельмот Скиталец“ (1820) Чарльза Мэтьюрина; „Корсар“ (1814) Байрона; и „Жан Сбогар“ (1818) Шарля Нодье» (ЕО, II, 352–359).

[239] В конечном счете наивная Татьяна определяет характер Онегина, исходя из произведений Байрона и Шатобриана, изобилующих мрачными романтическими персонажами. После того как Онегин холодно отвергает ее и оставляет свое имение, Татьяна получает возможность проникнуть в его библиотеку, где она находит портрет Байрона и его произведения, испещренные онегинскими пометами (ЕО, II, 270–273, Гл. VIII, строфы 18–25). Хотя сходство между ними по крайней мере не так велико, мысль о том, что первым импульсом для создания «Евгения Онегина» Пушкину послужило знакомство с байроновским «Дон Жуаном», уже стала общим местом; см.: Mirsky D. S. A History of Russian Literature / Ed. Francis J. Whitfield. New York, 1958. P. 90.

[240] Пушкин часто «иронизирует». В «сцене в библиотеке» (Гл. VIII, строфы 22–24), где характер Онегина открывается Татьяне, когда она узнает о его литературных прототипах, Пушкин ради насмешки допускает возможность того, что его герой — «ничтожный призрак», «москвич в Гарольдовом плаще», «чужих причуд истолкованье» и, наконец, «пародия» (ЕО, I, 273).

Painter, p. 64; François-René Chateaubriand. Atala and Rene, trans. Walter J. Cobb. New York, 1962. P. 96.

«Амалия», но не комментирует его. Другие комментаторы намекают на Амалию Ризнич, которая была объектом привязанности Пушкина в Одессе, в 1823 году. Имя Амалия, очень редкое в русском языке, германского происхождения. Немецкая форма Amalie лежит в основе французского варианта Amélie, английского Amelia и более позднего Emily. См.: Withycombe Е. G. The Oxford Dictionary of English Christian Names, 3rd ed. Oxford, 1977.

[243] Имя «Демон» (так звали отца Вана и Ады) имеет для русского читателя стойкие романтические коннотации. Это аллюзия на поэму «Демон» (1839) М. Ю. Лермонтова, который был наиболее типичным представителем романтизма в русской литературе. Лермонтов также был автором незаконченного романа «Вадим», в котором отношения между братом и сестрой имеют эротическую подоплеку.

[244] Более детальное обсуждение связи между двумя произведениями можно найти в моей статье «Nabokov's „Ada“ and Puskin's „Eugene Onegin“» // Slavic and East European Journal. NS 15 (1971). P. 316–323. Объяснение разнообразных аллюзий на «Евгения Онегина» в романе «Ада» см.: «Ada» as Wonderland: A Glossary of Allusions to Russian Literature // A Book of Things About Vladimir Nabokov / Ed. Carl R. Proffer. Ann Arbor, Mich., 1974. P. 251 и passim; Rowe William Woodin. –23. Соображения более общего характера, касающиеся темы «Пушкин и Набоков», см: Brown Clarence. «Ada» // Nabokov: The Man and His Work / Ed. L. S. Dembo. Madison, Wis., 1967. P. 195–208.

[245] Мы уже обращали внимание на то, что «Дон Жуан» Байрона послужил толчком к созданию Пушкиным «Евгения Онегина». В первых набросках, которые сделал Набоков к роману «Ада», главного героя звали Хуан (Nabokov Vladimir. Inspiration // Saturday Review of the Arts. Jan. 1973. P. 30). В окончательном варианте произведения Вана иногда называют Хуаном. Кроме того, мотив Дон Жуана присутствует и в названии фильма, в котором Ада играет эпизодическую роль — «Don Juan's Last Fling».

[246] Мы пользуемся термином «романтизм» в широком смысле. Из трех рассматриваемых нами авторов только Байрон может быть безоговорочно признан романтиком. Что касается Шатобриана, то его называли «одним из великих предшественников романтизма» (The Oxford Companion to French Literature / Ed. Sir Paul Harvey and J. E. Heseltine. Oxford, 1959. P. 126). Случай Пушкина более противоречив. Содержание его произведений, написанных в начале двадцатых годов девятнадцатого века («Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» и первые главы «Онегина») отмечено сильным влиянием Байрона, хотя по форме их можно назвать классическими. Тем не менее можно утверждать, что Пушкин привнес в русскую литературу романтическую струю и что произведения этих трех авторов тесно связаны с романтизмом.

«Последние новости». Позднее помещен в сборнике В. Сирин. Соглядатай. Париж, 1938, впоследствии перепечатанном под именем Набокова (Ann Arbor, Mich., 1978). Библиографические детали почерпнуты из сделанного Набоковым английского перевода: Details of a Sunset and Other Stories. New York, 1970. P. 125–138. Цит. по русскому репринтному изданию 1978 года и по изданной в 1970 году английской версии. Ссылки на страницы даются по обоим изданиям, напр., Р13/А134.

[248] Набоков Владимир.

[249] Джетро Бителл (Jethro Bithell) дает краткий обзор романов на тему инцеста в своей «Modern German Literature, 1880–1950» (3rd ed. London, 1959) и завершает его замечанием о том, что «в это время инцест становится излюбленной темой» (р. 33). В другом месте он отмечает, что тема инцеста «весьма привлекала немецких писателей — начиная с Гартмана фон Ауэ» (р. 366). Согласно Вальтеру X. Сокелю (Walter H. Sokel), тема инцеста была необыкновенно притягательна для немецких экспрессионистов и представляла собой «явное соответствие теме нарциссизма, так распространенной в экспрессионизме» (The Writer in Extremis: Expressionism in Twentieth-Century German Literature. Stanford, Calif., 1959. P. 129–130).

[250] Milton Cross and David Ewen. Encyclopedia of the Great Composers and Their Music, 2 vols. Garden City, New York, 1953. II. P. 873–878.

«раздутым» писателем второго ряда, автором произведений-однодневок, в своих «Strong Opinions» (New York, 1973, p. 54). Другие, довольно враждебные упоминания о Т. Манне можно найти на страницах 55, 56, 83, 112 и 204. Несмотря на то что в романе «Ада» немецкие писатели упоминаются редко, отсылка к Т. Манну встречается два раза. Во-первых, профессор Вин упоминает о «Собрании сочинений Фолкнерманна» — «томах, сваленных в кучу моим предшественником» (А371/Р349). Интерпретация, которую дает Манн теме инцеста, рассматривалась выше. Уильям Фолкнер использовал тему кровосмешения между братом и сестрой в романах «Шум и ярость» (1929) и «Авессалом, Авессалом!» (1936). Вторая ссылка на Манна представляет собой упоминание о романе «некоего Элманна» «Любовь под липами», который охарактеризован как «один из самых мишурных и забавных романов, что когда-либо удостаивались первой страницы манхаттанского „Times' Book Review“» (А402–403/Р378). В комментариях Набоков определяет Элманна как смесь Томаса Манна и Юджина О'Нила (1888–1953), в пьесе которого «Morning Becomes Electra» (1931) есть намек на кровосмесительные отношения брата и сестры, в то время как «Любовь под вязами» (1924), где описаны любовные отношения мачехи и пасынка, воспринимается как «квазиинцестуальная» книга. Следует заметить, что Набоков объединяет Манна, который получил Нобелевскую Премию по литературе в 1929 году, с двумя другими нобелевскими лауреатами: О'Нилом (1936) и Фолкнером (1949).

[252] Этот рассказ был написан в 1905 году, но впервые опубликован в 1921 на средства друзей автора (Munich, 1921; reprinted in: Thomas Mann. Stories of Three Decades. New York, 1936; см.: D. W. Cory and R. E. L. Masters (New York, 1963).

[253] Thomas Mann. The Holy Sinner. Trans. H. T. Lowe-Porter. New York, 1951. P. 337.

[254] Тема инцеста была широко представлена не только в немецкой литературе. Вспомним, например, произведения Фолкнера и О'Нила, о которых шла речь выше. Что касается английской литературы, то там эта тема представлена в произведении Айви Комптон-Бернетт «Братья и сестры» (1929, rpt. London, 1971) и повести У. Сомерсета Моэма 1931 года под названием «The Book Bag» в сборнике «East and West: The Collected Short Stories of W. Somerset Maugham» (Garden Sity. N. Y., 1937). Во французской литературе эту тему затрагивал Жан Кокто в «Les Enfants Terribles» (1929). В романе «Ада» упоминается произведение «Les Enfants Maudits» (А198/Р192), написанное гувернанткой Ады Бель Ларивьер под псевдонимом Монпарнас. Некоторые ее писания перекликаются с рассказами Ги де Мопассана (1850–1893). Например, рассказ «La Parure» («Ожерелье») фигурирует в «Аде» под названием «La Rivière des Diamants» (p. 83). Странно, что в романе нет отсылок к «La Porte» — единственному произведению Мопассана, посвященному теме инцеста, которое так восхитило Л. Н. Толстого, что он перевел его на русский язык и опубликовал под заглавием «Франсуаза: рассказ по Мопассану» (ПСС / изд. В. Г. Чертков. Т. XXIV. М., 1936. С. 251–258, 671–676).

Bithell, р. 471. Роман Тисса был переиздан в 1923 и 1924 гг. и позднее в 1930–1933.

[256] Bruder und Schwester. Leipzig, 1929. Перевод «Brother and Sister» (New York, 1930) выдержал несколько изданий. Цитаты в тексте даны по этому переводу и по мюнхенскому изданию 1953 года.

[257] King, Queen, Knave. New York, 1968. P. viii.

[258] Сирин В. (Владимир Набоков). Защита Лужина. Берлин, 1930; The Defense. New York, 1964.

[259] Field Andrew. Nabokov: His Life in Part. New York, 1977. P. 183 и Nabokov: A Bibliography. N. Y., 1973. P. 72.

«Король, дама, валет» (1928), где владелец берлинского магазина Драйер оказывается втянутым в план по распространению таких манекенов.

[261] Рассмотрение причин неприязни Набокова к современной немецкой литературе и, в частности, к книге Франка, позволяет сделать следующий вывод: Набоков отождествлял имя Франка с идеями социализма. Веймарская республика провозгласила союз искусства и левацкой политики, который Набоков находил отвратительным. Хотя в «Брате и сестре» нет речи о политике — это роман о жизни высших слоев буржуазии, к которым принадлежал и сам Набоков, — Франк видит в русской революции прежде всего «добровольное самопожертвование людей, возводящих новые этажи в здании человеческой истории», что по понятным причинам могло не понравиться такому русскому читателю-эмигранту, как Набоков (р. 15).

[262] Strong Opinions, p. 46.

[263] В своей автобиографии Франк говорит, что на ранних этапах написания романа «Брат и сестра» ему самому еще не было известно, «сможет ли любовь преодолеть это величайшее из всех препятствий» (Heart on the Left, trans. Cyrus Brooks. London, 1954. P. 199).

[264] Возможно, напечатанный в «The Times» (Aug. 24, 1961, p. 10) некролог Франку напомнил Набокову о романе «Брат и сестра». В это время Набоков жил в Швейцарии, где Франк много лет провел в изгнании. «Ада» была начата в конце 1965 года (Strong Opinions, p. 310).

на себя внимание сходство его фамилии с фамилией ученика Г. И. Гурджиева, А. Р. Ораджа, который широко издавал произведения своего учителя (Webb James. The Lives and Work of G. I. Gurdjieff, P. D. Ouspensky, and Their Followers. New York, 1980).

[266] Мэтью Ходгарт (Matthew Hodgart), например, вероятнее всего ошибается, приводя параллель из Байрона и считая, что Ван и Ада были сводными братом и сестрой. (См. его рецензию в «New York Review of Books».) Последующие критики в целом имели представление об их истинных взаимоотношениях. См., напр.: Appel A., «„Ada“ Described», p. 161–162. Хотя в тексте романа заключено множество «случайных разоблачений», история подмены младенца впервые была рассказана (завуалированно) в одном из примечаний к гербарию (А7–8/Р18–19).

[{267] Маргинальный интерес представляет то обстоятельство, что даже в пределах официальной генеалогии женщины из семьи Дурмановых и мужчины из семьи Винов считаются троюродными сестрами и братьями. Дедушка Дурмановых с материнской стороны — Петр Земский, сестра которого, Ольга Земская-Вин, является бабушкой Винов по отцу.

[268] Brewer's Dictionary of Phrase and Fable, rev. Ivor H. Evans (New York, 1970).

[269] Об этих письмах говорит Люсетт, вспоминая о том, как в детстве она, Ван и Ада рылись в запертом секретере в библиотеке Ардис-Холла, где Ван, как она утверждала, ожидал найти «бабушкины любовные письма» (А374/Р351). Имя Долли не упоминается, но она единственная общая бабушка у этих детей. Ср. восклицание графа Ростова в «Войне и мире»: «Почему наших матерей имели обыкновение выдавать замуж в двенадцать или тринадцать лет?» Это замечание произносится в той же сцене, что и обсуждавшееся выше «Cousinage est dangereux voisinage».

[270] Долли не появляется в романе, так что читатель не может получить представления о ее жестах. Демону же было тридцать два года, когда умерла Долли, а это значит, что ему они были известны. Ада уже давно переняла (А227/Р218) ее привычку грозить пальцем на уровне виска «выражая добродушное несогласие» (А240/Р230).

так же, как и на Петра Земского. В произведениях Набокова многоступенчатые аллюзии нередки.

[272]} Возможно, именно в этом состоит подтекст марининого утверждения, что в постели «чувства Демона возбуждаются своеобразным „инцестным“ (что бы это ни значило) наслаждением… лаская… плоть, являющуюся одновременно и плотью жены, и плотью его любовницы, эти слитые воедино… Аквамарины в едином образе в двух лицах» (А19/Р24). То обстоятельство, что Марина и Аква близнецы, не может придавать инцестуального характера их взаимоотношениям с Демоном, хотя он и приходится им родным братом. Читателям Набокова следует обратить особенное внимание на заключенные в скобки вводные слова «что бы это ни значило».

[273] Charles Mills Gayley. The Classic Myths in English Literature and in Art. Boston, 1911. P. 4–6;

[274] Имя Демона и его внешний облик вызывают кроме литературных еще и мифологические ассоциации. Его имя, как мы уже отмечали, заимствовано из поэмы М. Ю. Лермонтова о падшем ангеле. Описание внешности Демона (включая упоминание о его крыльях) имеет источником цикл полотен, иллюстрирующих эту поэму, который был написан русским художником М. Врубелем (1856–1910). Аллюзия на картины Врубеля была впервые отмечена С. Карлинским в его статье Nabokov's Russian Games / New York Times Book Review. 18 April. 1971. P. 2–18.

[275] Описывая эти три смерти, Ван использует мифологические образы: «Огонь, вода и воздух — три стихии природы — стремились уничтожить Марину, Люсетт и Демона» (А450/Р419). Марина умирает от рака (по-русски можно выразиться «сгореть от рака»).

[276] Lévi-Strauss. L., 1970. P. 103.

[277] John Burt. Some Reasons Why I Tell the Stories I Tell the Way I Tell Them Rather Than Some Other Stories Some Other Way // New York Times Book Review. 9 May 1982. P. 3. Барт (сам имеющий близнеца противоположного пола) рассматривает тему инцеста в своем романе «The Sot-Weed Factor» (New York, 1964). Еще одно недавно вышедшее произведение об инцесте — роман Э. Берджесса «M/F» (New York, 1971).

Carolyn G. Heilbrun. Toward a Recognition of Androgyny. (New York, 1973). P. 34. Хейльбрун занимается исследованием того, как тема взаимоотношений между близнецами противоположного пола рассматривается в литературе, р. 34–35. Конечно, Ван и Ада не близнецы, но в романе часто идет речь об их сходстве. Сама Ада говорит: «С физической точки зрения… мы с тобой скорее близнецы, чем двоюродные, а близнецам, даже просто брату с сестрой нельзя вступать в брак» (А148/Р147). Принимая во внимание внешнее и внутреннее сходство между братом и сестрой, важность фольклорных сюжетов о близнецах противоположного пола очевидна.

[279] Bobbie Ann Mason.

[280] Такую оценку дает Набоков в своем письме, см.: New York Review of Books. 10 July 1969. P. 36.

[281] Brian David Boyd. Nabokov and «Ada». Diss. University of Toronto. 1979. P. 406. См. также: Nabokov's «Ada»: The Place of Consciousness. Ann Arbor, Mich., 1985. Сходная точка зрения представлена в Redemption Through Art in Nabokov's «Ada» // Critique. 12 (1971). P. 110–120. Другая, в более широком смысле основанная на моральном аспекте, интерпретация романа «Ада» встречается в Ellen Pifer. «Ada»'s Dark Paradise, главе VIII ее книги «Nabokov and the Novel» (Cambridge, Mass., 1980).

[282] Strong Opinions, p. 122–123.

[283] Среди многочисленных высказываний Набокова на эту тему есть и такое: «Хотя мне нет дела до лозунга „искусство для искусства“… несомненно, что художественное произведение спасется от гниения и ржавчины не благодаря своей общественной значимости, а при помощи искусства, только искусства» (Strong Opinions, p. 33). Наиболее проницательный критик Набокова, Владислав Ходасевич, был, возможно, первым, кто в своем эссе, написанном в 1937 году, назвал художественный процесс главной темой творчества Набокова. На точку зрения Ходасевича становится и Эндрю Филд, который добавляет в своей книге «Nabokov: His Life in Art» (Boston, 1967), что «такая интерпретация предоставляет нам некий ключ, который применим почти ко всему творчеству Набокова» (р. 102).

[284] «Библиотечная» глава — это глава XXI, ч. 1, А130–137/Р129–137.

[285] См., напр., замечание профессора Г. Струве о том, что ключом к большинству произведений Набокова служит именно пародия: Русская литература в изгнании. New York, 1956. С. 284.

[286] Несмотря на обилие аллюзий на романтическое толкование темы кровосмесительных отношений между братом и сестрой, роман «Ада» нельзя считать реинкарнацией этих прототипов. Ни Аду, ни Вана невозможно воспринимать как демонических личностей, которые бунтуют против угнетающего их общества. Несмотря на то, что они соответствуют романтической модели, превосходя остальных людей и отделяя себя от общества, настоящего противоречия нет. Они слишком богаты, слишком могущественны, так что соперничества не существует. По крайней мере то, что книга кончается счастьем влюбленных, противопоставляет набоковский роман обычным толкованиям традиционной для романтизма темы инцеста, подобно тому как другой, ранний роман Набокова «Отчаяние» противопоставлен тривиальной романтической теме двойничества, которая, кстати, имеет некое сходство с темой инцеста. Превосходное исследование того, как Набоков использует тему двойничества, см.: Connolly Julian. The Function of Literary Allusion in Nabokov's «Despair» // Slavic And East European Journal (1982). Роман «Отчаяние», впрочем, ограничивается только русским подтекстом, тогда как поздний, гораздо более сложный роман «Ада» делает полем для многочисленных аллюзий всю европейскую литературу.

George Steiner. Extraterritorial: Papers of Literature and the Language Revolution. London, 1972. P. 3–11.

[288] Привлекательный тезис Стайнера подлежит еще или доказательству, или опровержению. В гл. II «Wordings and Meanings» книги W. W. Rowe «Nabokov's Deceptive World» (New York, 1971) производится предварительное исследование того, как влиял родной Набокову русский язык на его английскую прозу.

[289] Утверждая, что инцест «превалирует в большинстве произведений Набокова» (р. 8), Стайнер несколько преувеличивает. Как мы уже отмечали, тему инцеста Набоков затрагивает лишь в своих английских произведениях. Возможно, профессора Стайнера подтолкнуло к этому утверждению ощущение, что инцест — очень удачная метафора для объяснения много в набоковском творчестве.

[290] Любопытно, что «Лолита», единственный английский роман, который Набоков считал достойным перевода на его родной русский, касается темы псевдоинцеста. Как говорит Гумберт Гумберт, его отношения с Лолитой — это «пародия на инцест». С этой точки зрения «Лолита» знаменует собой переход к романам «Ада» и «Посмотри на арлекинов!», в которых тема кровосмешения достигает полного расцвета.

«Nabokov's Pushkin and Nabokov's „Ada“». Набоков ответил на утверждение Брауна о «повторяемости» замечанием «может быть, в этом у него что-то и есть». И добавил: «Художественная оригинальность располагает для подражания только самою собой» (Strong Opinions, 95).

[292] Вадим Вадимович, писатель, который повествует о своей жизни в «Посмотри на арлекинов!», сначала женится на своей родной сестре, а потом на сводной. Так же, как и в романе «Ада», инцестуальную природу отношений хитро маскируют. Цитированная мною выше «Inverted Reality» содержит наряду с другой моей статьей — «The Ambidextrous Universe of Nabokov's „Look at the Harlequins!“» в сб. «Critical Essays on Vladimir Nabokov», ed. Phyllis Roth (Boston, 1984. P. 102–215) — более детальный анализ этой темы.