а — а — а — и

о — е — и

а — а — о — а

а — о — а

у — а — и

В начальной строфе на 21 гласный под ударением приходится только два «посторонних» звука («е» и «у»), тем сильнее их возмущающее семантическое воздействие; оба они выдвигают в светлое поле сознания резко экспрессивные эпитеты: первый сигнализирует об уже упомянутой теме медленного змия (удовлетворённой толпы, поглотившей священную жертву), второй заставляет вздрогнуть от необычного облика Мадонны («седую, страшную Марию»).

Примерно то же соотношение «своих» и «чужих» гласных в вокалической решётке первой половины второй строфы, примыкающей к I тематической части: 9 к 3.

о — а — о — а — а — о

у — а — у — о

а — е

Посторонние звуки те же: дважды «у», аккомпанируя теме чуткого бодрствования («и будет до утра подслушивать сквозь сон»), и в финале снова «е» в составе слова «томленье» как знак водораздела между описанием ситуации и концептуальными раздумьями Иоанна в унисон затаенной авторской мысли, выдающей еретическое сомнение в безусловной реальности Воскресения:

е — о — а — о

о — е — е — е — о

о — а — е

ЯПЯЯПЯ

ЯПЯЯЯЯ

ЯЯПЯ

е — о — ы — а — о

о — е — е — е — е — о

е — и — а

а — о — у — а

у — о — а

ЯЯЯЯПЯ

ЯЯЯЯЯЯ

ЯЯПЯ

ЯПЯЯПЯ

ЯПЯЯЯЯ

ЯЯПЯ

и — о — е — е — е

а — о — е

(и) — а — е

о — а — а — о

у — е — и — о

о — е

ЯЯЯЯПЯ

ПЯПЯПЯ

ХЯПЯ

ЯПЯЯПЯ

ЯЯПЯПЯ

ПЯПЯ

Замечательно, что весь комплекс этих идей выдвигает на роль лидера ударное «е». Его эстетическая значимость обеспечивается, во-первых, количественным накоплением подряд от 3 до 4 («...и пел? Что если этих слез...»; «...в третий день виденье встретит...»; «...тебе до бреда рыбарей...»), во-вторых, созвучием лексических единиц с модальностью фантасмагории и сомнения («если» — дважды, «воскреснет» — с иронической интонацией, «виденье», «веянье чудес», «до бреда рыбарей»...); в сущности, все лейтмотивные слова крепко- накрепко прорифмованы насквозь, образуя горизонтальный панто- рим, который «не разорвешь — железная цепь», как охарактеризовал этот приём в исполнении Велимира Хлебникова Маяковский. Некоторые словосочетания, впрочем, составляют вполне традиционные рифмопары каламбурного типа, «внутренние рифмы», по В. Жирмунскому: «в третий — день — виденье — встретит», «Мария, — что тебе — — рыбарей».

Особенно рельефно звукосмысловая игра дает о себе знать в условиях полноударности длинных стихов 6-стопного ямба:

Воскреснет Божий Сын, сияньем окружён; ЯЯЯЯПЯ

У гроба, в третий день, виденье встретит жён... ЯЯЯЯЯЯ

Развитие лирической темы осуществляется по принципу отрицания отрицания. Первый стих в произношении требует иронической интонации, так как представляет собой уступку верующему сознанию. Утверждение «Воскреснет» дезавуируется во втором стихе явлением не реального Иисуса, а его двойника — «виденья» и энергичным, не оставляющим надежд архаизмом «вотще» (зачем в самом деле «ароматы» «виденью»!) в 15-м стихе. Материально-осязаемая «плоть», которую ощупывает Неверный Фома, с другой стороны, эфемеризи- руется эпитетом «светящуюся», коррелирующим с «сияньем», «окружающим» Божьего Сына (а не смуглого первенца Марии), и потому также более приличествующего бесплотному «виденью», чем Богочеловеку во плоти в его земной ипостаси, и «веяньем чудес» в 17-м стихе, от которых в дальнейшем «земля сойдет с ума», т.е. будут созданы психологические предпосылки для безоглядной веры в возможность невозможного, и «будут многие распяты» вслед за Первомучеником и во имя Его.

Мучительное сомнение в абсолютной истинности заветов Учителя и своих собственных «откровений» слышится в заключительном обращении к Марии:

Мария, что тебе до бреда рыбарей!

Жестокое саморазоблачительное словосочетание «бред рыбарей» означает не что иное, как деяния апостолов и собственные же сочинения Иоанна, в том числе его знаменитый Апокалипсис.

Не будем, однако, абсолютизировать объективирующую персонификацию лирического героя. Правильнее будет сказать: Иоанн и лирическое «я» Набокова размышляют и делятся своими сомнениями «в унисон». Авторское сознание находит в лице Иоанна надежного единомышленника. Ситуация реконструкции уединенного ночного откровения Иоанна затевается, таким образом, для развенчания мифа о Воскресении устами самого авторитетного очевидца. Автор берет на себя функции посредника, переводчика и отчасти истолкователя. Замечательна чистота субъективной амбивалентности высказывания во второй части. Синтаксическая конструкция «что если...», повторенная дважды, тонко намекает на косвенную передачу прямой речи обращающегося к себе самому апостола и одновременно вопросов, которые задает себе и нам солидарный с ним автор. Точно также притяжательное местоимение «наше» (искупленье) относится ко всему человечеству, включая оба субъекта высказывания (вместе и поврозь).

Отношение к небожителям и к кульминационному мифу христианства о Воскресении Иисуса Христа вместе с повышенным интересом к апокрифам («И видел я: стемнели неба своды...», 30 августа 1918), «Садом шел Христос с учениками...», «Легенда о старухе, искавшей плотника», 1922) — достоверные свидетельства острой религиозной рефлексии, терзавшей Набокова на протяжении всей его творческой жизни. Не исключено, что первые зерна сомнения мог заронить в его душу о. Сергий Булгаков, с которым поэт активно общался в Крыму, прежде чем навсегда покинуть свою родину. Утраченный рай мог обернуться для него и частичной утратой веры либо, во всяком случае, сильной ее деформацией.

Год спустя 5 и 22 июля 1926 г. Набоков снова обратился к шестистишиям, на этот раз использовав разностопный хорей, — в стихотворениях «Аэроплан» («Как поёт он, как нежданно...», 5 июля 1926) и «Сны» («Странствуя, ночуя у чужих...», 22 июля 1926). В первом случае движение лирической темы связано с лейтмотивной набоковской темой заоблачного полёта:

Как поёт он, как нежданно

вспыхнул искрою стеклянной,

вспыхнул и поёт,

там, над крышами, в глубоком

небе, где блестящим боком

облако встаёт.

(183),

во втором — с не менее характерной темой ностальгических снов:

Не на области и города,

не на волости и сёла,

вся Россия делится на сны,

что несметным странникам даны

на чужбине, ночью долгой.

(195)

Итак, как нам удалось удостовериться, все четыре лирических сюжета небезразличны по отношению друг к другу. Общим стержнем для всех и каждого служит идея параллельного сосуществования двух миров и человеческой жизни между ними. В поэтическом Космосе Набокова наиболее актуальные оси координат: вертикалъ, соединяющая землю с небом, и горизонталь, которая пролегает между родиной (утраченным раем) и чужбиной; в известном смысле они синонимичны. Лирический герой постоянно одержим стремлением преодолеть границу — либо в вертикальном, либо в горизонтальном направлении, т.е. вернуть себе утраченный рай или, паче чаянья, вернуться на родину.

Среди побудительных причин, объясняющих предпочтение, оказываемое обычно шестистишию, можно выделить две: 1) укрупнение трёхстишия за счёт его удвоения, благодаря чему две асимметричные строфы превращаются в одну симметричную; 2) использование шестистишия в виде заключительной части сонета, несущей в себе антитезис и синтез, т.е. наиболее насыщенные действием элементы гегелевской триады; первая катренная часть при этом значимо отсутствует. Применительно к Набокову, который, как мы сможем убедиться чуть позже, относился к сонетной форме с исключительным энтузиазмом, вторая причина подходит больше, чем первая.

Столь же ориентированным на сонет оказалось использование поэтом семистиший; четырежды они фигурируют у него как единичные полусонеты: «Большая Медведица», «После грозы» (1918), а также две циклизующиеся миниатюры: «Разбились облака. Алмазы дождевые...» (24 августа 1919) и «Жизнь» («Шла мимо Жизнь; но ни лохмо- тий...»). О полусонетах, из которых первый (AbAbcAc) и третий (AbbAcAc) являют собой эталонный образец этой нетривиальной строфической формы, а второй (aaBcBBc) и четвертый (AbACbCb) скорее следует отнести к аномальной опрокинутой ее модели, речь впереди143.

Здесь же рассмотрим семистишия как таковые в стихотворении «Молитва» (3 мая 1924).

Каждая из четырех строф (AbAbCCb) разностопного ямба с колебанием стопности 5554554 по своей рифменной композиции может быть амбивалентно отнесена как собственно к семистишию, так и к раритетному полусонету. Мы всё же склоняемся к первому варианту, поскольку обособленность каждого семистишия не только не достигает уровня, необходимого для отдельного, пусть и в составе цикла, лирического стихотворения, но, напротив, тяготеет к связанности, корреспондированию с другими строфами, что в большей мере свойственно нарративу. И в самом деле, произведение включает в себя не только и не столько самое молитву, как у того же Лермонтова, но и повествование о пасхальной всенощной, крестном ходе, о молитвах прихожан и о молитве лирического героя, обращённой к «родной речи»:

Тебе, живой, тебе, моей прекрасной,

Вся жизнь моя, огонь несметных свеч.

Ты станешь вновь, как воды, полногласной,

И чистой, как на солнце меч,

И величавой, как волненье нивы.

и рыцарь твой, родная речь.

(292)

Строфическая модель, избранная Набоковым, ничем не напоминает известные стереотипы вроде бородинского семистишия. Голосоведение в ней организовано исключительно гармонично, без настойчивого нагнетания лирической страсти перед финальным разрешением. Члены тройного созвучия рассредоточены почти по максимуму: между первым и вторым — один стих, между вторым и третьим — два. Это к тому же ещё и мужские стихи, которые в общем потоке ямбической каденции непринуждённо и плавно вливаются в анакрузу каждой последующей строки, образуя, однако, двусложную заминку на стыке с предыдущими женскими клаузулами. В результате избранная поэтом последовательность каталектик, с одной стороны, продуцирует четыре последовательно симметричные паузы внутри строфы (между 1-м и 2-м, 3-м и 4-м, 5-м и 6-м, 6-м и 7-м стихами) и, с другой стороны, «отменяет» (во всяком случае, метрически сглаживает) самую глубокую паузу между строфами. Седьмые строки всех строф, кроме, разумеется, последней, соединяются с первыми строками, начиная со второй строфы. Тем самым, как это ни странно, внутри строф и, что важнее всего, между ними образуется непрерывная цепь акаталектических двустиший:

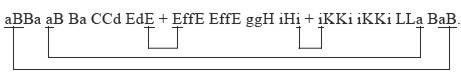

(1|2 + 3|4 + 5|6|7 + 1|2 + 3|4 + 5|6|7 + 1|...),

т.е. невостребованными остаются только женские, 6-е по счёту, стихи. Архитектонически такое строфическое построение тяготеет, как нетрудно убедиться, к цепным кольцам, соединяющимся наподобие терцин или венков сонетов.

Впрочем, не исключено, что и некоторый «привкус» полусонетов (хотя бы в конфигурации рифм) придавал такой строфике особую чеканность и афористичность высказывания.

Сравнительно редко Набоков использовал в своих стихах двустиш- ные строфы — 6 раз (1,2%). И распределились они достаточно равномерно:

1) «По саду бродишь и думаешь ты...» (27 апреля 1919, Фалер);

2) «Русалка» («Пахнуло с восходом огромной луны...», 13 июня 1919);

3) «Как долго спит, о струнный Струве...» (1923, Берлин); 4) «К Родине» («Ночь дана, чтоб думать и курить...», <25 декабря> 1924); 5) «Прохожий с ёлкой» («На белой площади поэт...», <25 декабря> 1925); 6) «На закате» («На закате, у той же скамьи...», 1935, Берлин).

Первый опыт двустиший пришёлся на 1919 г., на время прощания юного поэта с Родиной. Уже упомянутое в связи с дактилическими четырёхстопниками стихотворение «По саду бродишь и думаешь ты...» было написано по пути из Крыма в изгнание. Оно состоит всего из четырёх двустиший, явственно напоминающих о его первоисточниках: известном стихотворении Александра Блока из книги «Стихи о Прекрасной Даме» «Отдых напрасен. Дорога крута...», совершенно совпадающем с набоковской миниатюрой и ритмикой, и строфикой, и отчасти тематикой, а также не менее хрестоматийном произведении Фёдора Тютчева «Silentium!» (1830), романтический императив которого «Молчи, скрывайся и таи/ И чувства и мечты свои...» ностальгически переосмыслен в финале: «Всё ты узнаешь, но только смолчи!» (114).

Чуть позже, в том же 1919 г. было написано ещё одно стихотворение с равнением на классические образцы — «Русалка». Как и одноименный лермонтовский шедевр, оно не просто изображает соответствующую картину, но и создаёт характерную — в романтическом духе — атмосферу таинственности, искусно имитируя волнение «зеркально-чёрной реки» и плавные движения сияющей «в извилистой мгле», плывущей «на сосновом стволе» русалки (116). Правда, жёсткие мужские окончания, не смягчённые эпизодически вклинивающимися в общую амфибрахическую каденцию двусложными анакрузами, придают балладе Набокова значительно более упорядоченный, размеренный ритм, нежели это было у Лермонтова. Вполне возможно, молодой поэт учёл здесь также и аналогичный опыт К. Бальмонта, создавшего свой вариант «русалочьей» строфы в стихотворении «Она как русалка» (1898).

Строфа Бальмонта состояла из трех стихов 5-стопного амфибрахия с четырьмя рифмующимися созвучиями, два из которых следовали подряд в заключительной строке («Она как русалка, воздушна и странно бледна,/ В глазах у неё, ускользая, играет волна,/ В зелёных глазах у неё глубина — холодна»144).

Следующее в хронологическом порядке стихотворение Набокова, в котором он снова обращается к двустишиям, относится к жанру шуточных экспромтов. Оно обращено к участникам литературного сообщества под названием «Братство Круглого Стола»: однокашнику по Кембриджскому университету Глебу Струве, в архиве которого текст, собственно, и сохранился, поэту-неоакмеисту Евгению Куммингу, а также своим друзьям и соратникам Николаю Яковлеву, Ивану Лукашу, Николаю Арбузову и Владимиру Татаринову. Каждому досталось по афористической эпиграмме, с виртуозным обыгрыванием в каламбурной рифме очередной фамилии:

твой поэтический Везувий!

Когда мы спорим с Куммингом,

то в комнате безумен гам.

Когда громит нас Яковлев,

тогда дрожит, заплакав, лев.

и т.д. (511)

Завершается экспромт автоэпиграммой, в которой дана удивительно точная и в то же время предельно лаконичная характеристика едва ли не самой главной приметы набоковского творчества:

На голове земли я — Сирин, —

как ухо, в небо оттопырен.

(511)

Три заключительных текста данной строфической конфигурации навеяны доминантной в лирике Набокова темой ностальгии.

Рассматривая шесть случаев обращения поэта к двустишиям, нельзя не обратить внимания на их бросающуюся в глаза особенность. Все они тяготеют к короткому, замкнутому в пределах двустишия синтаксису. Первые четыре текста характеризуются абсолютно полным тождеством синтаксического и строфического деления. В стихотворении «К Родине» только две последние строфы не имеют между собой точки. В стихотворении «Прохожий с ёлкой» исключение составляют 4-я, 5-я и 6-я строфы (из семи), в которых описывается несущий рождественскую ёлку соотечественник («С зубчатой ёлкой на спине/ ты шёл по ровной белизне,// сам чёрный, сгорбленный, худой,/ уткнувшись в ворот бородой,/ в снегах не наших площадей,/ с немецкой ёлочкой своей») (192). И только стихотворение «На закате» построено как одно-единственное суперраспространённое предложение, соединяющее прошлое с настоящим, возвращающее прошедшую молодость, восстанавливающее утраченное пространство, преодолевающее грань между живыми и мёртвыми:

На закате, у той же скамьи, как во дни молодые мои,

на закате, ты знаешь каком, с яркой тучей и майским жуком,

у скамьи с полусгнившей доской

высоко над румяной рекой,

как тогда, в те далёкие дни,

улыбнись и лицо отверни,

если душам умерших давно

иногда возвращаться дано.

(203)

и соединяющей всё и вся.

Последнюю строфическую группу, позволяющую увидеть в обращении поэта к ней некий умысел, определённый художественный расчёт, составляют восьмистишия. В ограниченном нами материале Набоков обращался к ним 13 раз: в пяти стихотворениях это повторяющиеся строфы (стабильно по две строфы), в остальных восьми — одиночные, т.е. их можно с равным правом отнести и к астрофическим произведениям, как, например, «Вдали от берега, в мерцании морском...», в котором восемь стихов александрийского ямба срифмованы попарно. Восемь близких ему текстов насчитывают такое же количество стихов, но они имеют некую внутреннюю организацию, большей частью — AbAbCdCd (aBaBcDcD) или aaBccBdd, что, впрочем, тоже ещё не гарантирует им статуса обособленной одиночной строфы. Только в одном случае, в стихотворении 1917 г. «К Свободе», при рифмовке AbAbbAcc, напоминающей октаву, с перестановкой 5-го и 6-го стихов, сомнений не возникает.

Столь же малохарактерны и повторяющиеся (двукратно) восьмистишия в стихотворениях «Без надежд я ждал...» (до 1916), «Поэты» («Что ж! В годы грохота и смрада...», 15 июля 1919), «Зима» («Только ёлочки упрямы...», 1 декабря 1919), «Безвозвратная, вечно-родная...» (4 марта 1920) и «Мы столпились в туманной церковеньке...» (<29 июля 1921>).

2.8.1. СОНЕТЫ

Пожалуй, наибольший интерес в строфическом репертуаре Набокова представляет его сонетная часть. Всего в нашем материале содержится 28 произведений, которые можно без особого насилия отнести к каноническим либо аномальным формам сонета. В хронологическом порядке, по мере их написания или публикации, они выстраиваются следующим образом:

1. «Счастье» («Я знаю: пройден путь разлуки и ненастья...» <до 1916 г., года издания первого стихотворного сборника поэта (Набоков В.В. Стихи. Петроград: Художест.-графич. заведение «Унион», 1916)>); AbAb AbAb CdC dCd; Я6. (466).

2. «Нагая, грезишь ты за гранью полутени...» <стихотворение из того же сборника, но не вошедшее в него, сохранилось в гранках в архиве газеты «Речь»> (РГАЛИ. Ф. 1666. Оп. 1. Уд. хр. 3052); AbAb AbAb CdCdCd; Я6. (612).

3. «Ты помнишь, как губы мои онемели...» <до 1916>; AbbA AbbAcDcDcD; Ам4. (487).

4. Сонет («Вернулся я к моей любви забытой...», написан до 1918 г., предположительно во время обучения Набокова в Тенишевском училище (с 1910 по 1917 г.); впервые увидел свет в альманахе «Два пути» (Пг., 1918) вместе со стихами его школьного товарища А.В. Балашова); учитывая, что из-за революционных событий публикация альманаха была задержана, время написания включенных в него 12 стихотворений юного Набокова следует отодвинуть ещё на год-полтора; AbAb|bAbA|ccD|eDe; Я5. (56).

5. Сонет («Безоблачная высь и тишина...», написан до 1918 г., опубликован в том же альманахе); aBBa|aBaB|CdC|dEE; Я5. (58—59).

6. «Я незнакомые люблю вокзалы...» (до 1918 г., опубликован в том же альманахе); AbbA bAAb cDe cDe^5. (59).

7. «Вечер тих. Я жду ответа...» (2 августа 1918); AAAbAbAAbA — аномальный сплошной безголовый сонет, с тенденцией к тавтологической рифме в 1-м, 5-м и 10-м стихах; Х4. (232).

8. «Поэту» («Болота вязкие бессмыслицы певучей...», 2 сентября 1918); AbAbCCddEEfHHf — аномальный сонет, с автономной рифмовкой в катренах и со смежной рифмовкой во втором катрене; Я6. (86).

9. «Большая Медведица» («Был грозен волн полночный рёв...», сентябрь 1918, Крым); aBaB cBc — полусонет, с экспериментальным рисунком пиррихиев, образующих контур Большой Медведицы; Я4. (97).

10. «Господства» (IV часть из цикла «Ангелы») («Заботлива божественная мощь...», 26 сентября 1918); aBBa BaBa CCd Eed; Я5. (137).

11. «После грозы» («Всё реже, реже влажный звон...» <Апрель 1919> Олеиз); aaBcBBc — опрокинутый полусонет; Я4. (93).

12. «Акрополь» («Чей шаг за мной? Чей шелестит виссон?..», 7 июня 1919, Англия); aBaB aBaB ccD eeD; Я5. (234).

13. «Разбились облака. Алмазы дождевые....» (24 августа 1919); AbbAcAc — полусонет; Я6(3), заключительный стих укорочен вдвое. (116).

14. «Каштаны» («Цветущие каштаны, словно храмы....», 20 мая 1920, Кембридж); AbbAccDeDeAffA — опрокинутый сонет, с повторяющимся последним словом первого и заключительного стиха — «храмы»; Я5. ( 150).

15. «Облака II» («Закатные люблю я облака...», 17 мая 1921, Берлин); aBBa aBBa ccD eeD; Я5 (169).

17. «Храм» («Тучи ходят над горами...» <4 декабря 1921>); AbbAcDDcEffEhh — аномальный сонет с автономной рифмовкой в катренах; Х4. (145).

18. Сонет («Весенний лес мне чудится... Постой...» <25 июня 1922>); aBBa aBBa CCd EdE; Я5. (70).

19. «Автомобиль в горах». Сонет («Как сон, летит дорога, и ребром...» <20 апреля 1924>); aBBa aBBa CCd EdЕ; Я5. (281).

20. «Смерть Пушкина» («Он первый подошёл к барьеру; очи...» <11 мая 1924>); AbbA AbbA ccD eDe; Я5. (282—283).

21. «Петербург». Три сонета 1. («Единый путь — и множество дорог...» <24 августа 1924>); aBBa aBBa CCd EdE; Я5. (284—285).

22. «Петербург». Три сонета 2. («Терзаем я утраченными днями...» <24 августа 1924>); AbbA AbbA ccD eDe; Я5. (285).

23. «Петербург». Три сонета 3. («Повеяло прошедшим... Я живу...» <24 августа 1924>); aBBa aBBa CCd EdE; Я5. (285—286).

24. «Страна стихов» («Дай руки, в путь! Найдём среди планет...» 26 октября 1924); aBBa aBBa CCd EЕd; Я5. (295).

25. «Три шахматных сонета» 1 («В ходах ладьи — ямбический размер...» <30 ноября 1924>); aBBa aBBa CCd EdE; Я5. (286—287).

26. «Три шахматных сонета» 2 («Движенья рифм и танцовщиц крылатых...» <30 ноября 1924>); AbbA AbbA ccD eDe; Я5. (287).

27. «Три шахматных сонета» 3 («Я не писал законного сонета...» <30 ноября 1924>); AbbA AbbA ccD eDe; Я5. (287—288).

28. «Что скажет о тебе далёкий правнук твой...» (1937 (1934?), в составе романа «Дар»; 4-ю главу открывает хвостовая терцетная часть и закрывает головная катренная); abba abba CCd EЕd; Я6. (525).

Первые три сонета были включены в юношескую книгу Набокова «Стихи» (1916 ), о которой впоследствии даже сам автор не мог не вспоминать без иронии. Все стихотворения, включённые в сборник, связанные, видимо, с одним и тем же адресатом — Валентиной (Люсей) Шульгиной, были посвящены и написаны ей, так сказать, в частном порядке, а потому, согласимся с растерзавшими книжку рецензентами, действительно сколько-нибудь серьёзной художественной ценности собой не представляют.

Три из них оказались сонетами (№ 1—3), из которых два (№ 1, 3) были опубликованы, а один (№ 2), видимо, был в последний момент забракован и в книгу не попал, но случайно сохранился в гранках. Для нас они интересны именно как опыты начинающего сонетиста.

В техническом отношении первые сонеты Набокова практически ничем не напоминают устойчивый стереотип, который последовательно выработался в творчестве зрелого поэта. Из 20 канонических сонетов итальянская и французская конфигурация рифмовки распределились как 5 (№ 1—3, 5—6) к 15 (№ 4, 10, 12, 15, 18—28). Иными словами, итальянская форма так и осталась пробой пера, а французская была принята как основная. Особенно впечатляет заключительная серия из одиннадцати сплошь французских сонетов.

Следующий мини-цикл Сонетианы Набокова связан с его участием в альманахе «Два пути» (1918). 8 стихотворений, как уже отмечалось, принадлежали соученику Набокова по Тенишевскому училищу Андрею Балашову, 12 — Набокову. Таким образом, сонеты составляли четвертую часть его публикации, что сознавал, видимо, и сам автор, с неуклюжей юношеской иронией обронивший в заключительном стихотворении цикла:

И левой рукою сонеты пишу

Посмотрим, действительно ли сонеты «о розе» написаны «левой рукой»? В полном соответствии с общей тематикой и проблематикой подборки три включенных в её состав сонета отражают в целом ещё вполне бесконфликтное растворение лирического героя в окружающем его мире, безраздельное приятие им — в пантеистическом духе — природы и не столько ещё переживание, сколько предвкушение назревающих любовных радостей. Возвращение к «забытой» любви в тексте № 4 синтаксически завершается в первом же стихе, поскольку это пока не столько реальная, сколько ожидаемая любовь. Недаром в дальнейшем изложении незамысловатые любовные диалоги разворачиваются исключительно в растительном мире: «...ствол берёзы — белый, как фарфор» и её контрагент «Зелёный лес, лучами перевитый...», «Иван-да-Марья», который «...сам с собою спор/ Завёл...», «Над сыроежкой домовитой/

Смеялся добродушно мухомор...». И даже в самой концовке сонета «чьи-то вздохи», вспомнившиеся лирическому герою «у ручья», ассоциируются у него не с реальной девушкой, а с «незабудками в платьицах из ситца», которые «смотрели грустно, как шалит струя».

Примерно ту же идиллическую картину, на этот раз в зимнем варианте, наблюдаем в следующем сонетном тексте (№ 5): «Безоблачная высь и тишина.../ Голубоватый снег; оцепененье;/ Ветвей немых узорное сплетенье — /Моя страна — волшебная страна». Душа молодого человека, пребывающая «в покое и кротком смиренье», «влюблена» в нечто романтически-«таинственное». Потому-то ему и грезится, что за «берёзкой стройной под дымкой снежной» скрывается заколдованная «девушка». В этом же образном ряду, похоже, следует искать и «усталую ёлочку», также обремененную тяжкой «снеговой ношей», от которой он готов её освободить...

Заключительный сонет «Двух путей» (№ 6) «Я незнакомые люблю вокзалы...» меняет не только дислокацию лирического героя, перенося его «в пустынные тоскующие залы» ночных вокзалов в незнакомых городах, но и его настроение. Вглядываясь в тревожную даль чёрной ночи, он угадывает в ожидающем его распахнутом мире не только безмятежное спокойствие в общем-то живущей в гармонии с самой собой природы, но и символический «алый взор» неких «тоскующих великанов», который «будет миг: метнётся» после «зелёного луча семафора». Здесь, думается, не обошлось без косвенного воздействия поэтической натурфилософии Блока, влияние которой легко угадывается в «соседнем» стихотворении «Вечный ужас. Чёрные трясины...»:

Вечный ужас. Чёрные трясины.

Вопль, исполненный тоски ночной.

Бегемота с шеей лебединой

Силуэт над лунною водой.

Тех существ — чудовищ без названья —

Кто тебе позволил пережить?

Кем тебе дано самосознание,

Белый зверь, умеющий грешить?

(59)

Итак, второе представление начинающего поэта не обошлось без осознанного культивирования сонетов: из двенадцати стихотворений, включённых в альманах «Два пути», три были написаны в данной жанрово-строфической форме. В содержательном плане они нисколько не выделялись из общего фона. С точки зрения поэтического мастерства это произведения, типичные для дебюта, для так называемой пробы пера. Юный сонетист ни в коей мере не отступает от общепринятых правил, если не считать графического оформления двух первых сонетов: рутинные пробелы между катренами и терцетами заменены их сдвигом по отношению друг к другу, иными словами, расположением, напоминающим композицию одноцветных шахматных клеток по вертикали. С метрической точки зрения все три представляют собой самый распространённый силлаботонический аналог итальянского 11-сложника — 5-стопный ямб. Какой-либо определённый способ рифмовки — итальянский, французский или английский — начинающий стихотворец ещё не облюбовал; пока он, как бы приглядываясь к ним, варьирует первые два.

Следующая серия из пяти сонетов, написанных во время пребывания поэта в Крыму (№ 7—11), знаменовала собой некоторый отход от преувеличенно правильных ученических прописей и повышенный интерес к эксперименту. Только одно стихотворение — «Господства» (№ 10) — сохраняет узнаваемые сонетные очертания благодаря каноническому числу стихов и принятым нормам рифмовки. Оно включено в состав цикла «Ангелы», посвящённого старшему другу и наставнику молодого поэта — композитору Владимиру Ивановичу Полю. Выполняя просьбу Набокова-отца, В.И. Поль постарался «повлиять» на молодого поэта и направить его мысли на то, что лично привлекало его самого, на мистику. Те же, в сущности, идеи внушал Набокову еще один чрезвычайно авторитетный для него человек — блестящий поэт и склонный к оккультным штудиям мистик Максимилиан Волошин.

Устойчивый интерес к христианской демонологии, особенно к существам, способным летать и обитающим, естественно, в небесах, т.е. прежде всего к ангелам, побудил Набокова-Сирина глубоко изучить литературу вопроса и создать впечатляющие поэтические портреты всех девяти чинов ангельского клира, как они виделись Псевдо-Дионисию Ареопагиту. Представителям среднего звена — Господствам — досталась сонетная форма, призванная, очевидно, подчеркнуть в обладателях этого грозного имени заложенное в них искони единство противоположностей («...само непреклонное господство <...> преодолевает всякое ослабляющее порабощение»):

И ангелы глядят, как зреет нива, как луг цветёт. Когда ж нетерпеливо мы предаёмся гибельным страстям и поздняя объемлет нас тревога, — слетает в мир посланник чуткий Бога и небеса указывает нам.

Особняком стоит вполне традиционный по жанровой ориентации (Art poetique), но аномальный по своей архитектонике сонет (№ 8), обращённый не столько к абстрактному безымянному «Поэту», сколько к самому пишущему. Открывая сборник «Горний путь», стихотворение с важной велеречивостью декларирует общетеоретические установки автора. Отчасти из-за характерного александрийского стиха, отчасти из-за свойственной ему назидательной интонации напутствие самому себе странным образом напоминает почтенный «катехизис» французского классицизма, а именно — поэму Никола Буало «Поэтическое искусство». 6-стопный ямб с цезурой после 3-й стопы, видимо, спровоцировал и неуместную для сонета смежную рифмовку во втором катрене. Стоило поменять местами 2-й и 3-й стихи в первом катрене, а также 11-й и 13-й стихи в последнем, и 14-стишие лишилось бы сонетного статуса, даже в его аномальном варианте.

Три других текста откровенно экспериментальны: два полусонета (№ 9 и 11) и один — безголовый (№ 7).

Начнём с последнего. «Вечер тих. Я жду ответа...» (2 августа 1918) (№ 7) — аномальный безголовый сонет со сплошной, на 2 созвучия, рифмовкой (AAAbAbAAbA); при этом 1-й, 5-й и 10-й стихи относительно тавтологичны, т.е. совпадают не полностью, а частично. Лежащее в основе катренной части четверостишие ни в начале, ни в завершении текста не имеет необходимой автономности. Таким образом, напрашивается вывод: безапелляционно квалифицировать лишенное дополнительных графических сигналов десятистишие как безголовый сонет было бы неправомерно. Строфическая его природа скорее амбивалентна, чем однозначна. Далека от классического стандарта и его метрическая форма — 4-стопный хорей. С содержательной стороны, однако, «Вечер...» может быть с полным правом присоединён к творческим поискам духовно-конфессионального плана. Жаждущий истины взор лирического героя, как и в «Ангелах», обращён к небу. Правда, на этот раз он взыскует к Магомету. Тавтологическая рифма актуализирует градацию: «Вечер тих. — «Безрассудно жду ответа...» — «Я взываю. Нет ответа...».

Эклектичность религиозных воззрений молодого поэта не должна нас смущать. Как отмечал хорошо знавший его с юношеских лет Глеб Струве, «у Набокова среди ранних есть много весьма фальшивых стихотворений на религиозные темы (очень трогательных иногда) — религиозности в нём никогда ни на йоту не было»145. Пожалуй, это суждение страдает излишней категоричностью. Набоков упорно и, надо сказать, не без успеха обращался к религиозной тематике на протяжении всего своего творческого пути. Лучшие его произведения в этом роде, такие как «Садом шёл Христос с учениками...» (6 ноября 1921, Кембридж), «Когда я по лестнице алмазной...» (21 апреля 1923) и «Мать» (1925), в высшей степени красноречиво свидетельствуют если не об ортодоксально-последовательной вере, на отсутствии которой, видимо, и настаивал Г. Струве, то уж, во всяком случае, об искреннем стремлении обрести её, приобщиться к духовным ценностям христианства, а может быть, и других конфессий.

Полусонеты, как известно, также не относятся к вполне законным каноническим сонетным модификациям. Они вполне способны трактоваться как повторяющиеся или одиночные семистишия. Очень важно, чтобы их архитектоника совпадала с архитектоникой половинки «полнометражного» сонета. А поскольку катренная и терцет- ная части у полусонета сокращены вдвое, один рифмочлен у них обязательно должен быть общим.

Полусонет «Большая Медведица» (№ 9), написанный в сентябре 1918 г. в Крыму, подтверждает свою принадлежность к аномальной форме сонета ещё и своей специфической графикой: между катреном (aBaB) и терцетом (cBc) соблюдается графический пробел. С другой стороны, как известно, именно этот полусонет оказался самым ярким примером практической реализации ритмической теории Андрея Белого, в результате которой соединение прямыми векторами полуударений в схеме 4-стопного ямба оборачивалось контуром заглавного созвездия.

Менее очевиден второй случай (№ 11). Стихотворение «После грозы» («Всё реже, реже влажный звон...» <апрель 1919>, Олеиз) не имеет столь убедительной графики и установки на определённое ритмическое задание, как «Медведица»; схема его рифмовки — aaBcBBc — скорее напоминает нам об опрокинутом полусонете, написанном, кстати, всё тем же универсальным и в ритмическом отношении наиболее апробированным 4-стопным ямбом. Идея «опрокинутости» в данном случае может быть оправдана только тем, что звуковые сигналы:

Всё реже, реже влажный звон по всем физическим законам, должны запаздывать по сравнению со световыми, а не опережать их: кой-где светлеет небосклон;

отходят тучи грозовые,

жемчужным краем бороздя

просветы пышно-голубые,

и падают лучи косые

золотую сеть дождя.

Иными словами, опрокинутый полусонет восстанавливает реальную последовательность метеорологических событий: сначала сеть дождя приобретает золотой цвет, поскольку в эту сеть падают косые лучи солнца, затем в жемчужных краях грозовых туч появляются пышно-голубые просветы, затем кой-где светлеет небосклон и только после всего этого всё реже и реже доносится до слушателя влажный звон громовых раскатов.

В апреле 1919 г., образно говоря, «после грозы» катастрофической Гражданской войны Набоков вместе с семьёй навсегда покинул свою родину. С 1 октября 1919 по июнь 1922 г. продолжался Кембриджский период его жизни и творчества, с эпизодическими выездами в Берлин, по окончании которого сонетный корпус поэта увеличился ещё на семь единиц. Три из них (№ 12, 15 и 18) можно отнести к эталонно-классическим образцам этой жанрово-строфической формы, два (№ 14 и 17) — к аномальным 14-стишиям и два оставшихся (№ 13 и 16) — к уже, видимо, вполне легализовавшейся в сознании стихотворца форме полусонетов.

«Акрополь» («Чей шаг за мной? Чей шелестит виссон?..», 7 июня 1919, Англия), «Облака. II» («Закатные люблю я облака...», 17 мая 1921, Берлин) и «Сонет» («Весенний лес мне чудится... Постой...» <25 июня 1922>), последовательно в канонически безупречной форме реализуют наиболее репрезентативные в лирике Набокова мотивы.

В первом стихотворении, что примечательно, вслед за точной датой проставлено и место его создания, по всей видимости, для того, чтобы актуализировать в воспринимающем сознании сложно опосредованные ассоциативные связи породивших соответствующее лирическое настроение реалий. Речь, скорее всего, идёт о созерцании вывезенных в Англию античных достопримечательностей Греции, хранящихся в Британском национальном музее. Глядя на них, лирический герой мысленно переносится не просто в реальную Грецию, к руинам Акрополя, но и вглубь «былых времён, сквозь сумрак молчаливый...»:

Чей шаг за мной? Чей шелестит виссон?

Кто там поёт пред мрамором богини?

Ты, мысль моя. В резной тени колонн

Я рад всему. Струясь в Эректеон,

Мне льстит лазурь и моря блеск павлиний;

Спускаюсь вниз, и вот запечатлён

В пыли веков мой след — от солнца синий.

Впрочем, возможны и иные, не менее действенные и таинственные стимулы для путешествия вглубь времени и пространства. Как признаётся уже зрелый писатель в своей автобиографической повести «Другие берега», сама атмосфера средневекового университетского городка располагала к вольному полёту фантазии: «...что-то было такое в Кембридже... Не футбол, не крики газетчиков в сгущающейся темноте, не крепкий чай с розовыми и зелеными пирожными — словом, не преходящая мода и не чувствам доступные подробности, а тонкая сущность, которую я теперь бы определил как приволье времени и простор веков. На что ни посмотришь кругом, ничто не было стеснено или занавешено по отношению к стихии времени; напротив, всюду зияли отверстия в его сизую стихию, так что мысль привыкала работать в особенно чистой и вольной среде. Из-за того, что в физическом пространстве это было не так, т.е. тело стесняли узкий переулок, стенами заставленный газон, темные прохлады и арки, душа особенно живо воспринимала свободные дали времени и веков» (4, 279—280).

Два других классических сонета кембриджского периода посвящены стержневой теме ранней набоковской лирики — радостному слиянию с миром природы. Один из них — «Закатные люблю я облака...», представляющий II часть «двойчатки» «Облака», опубликованной в газете «Руль» 22 мая 1921 г., был написан в Берлине пятью днями раньше. В нём причудливым образом объединяется тема, скажем так, «приволья времени и простора веков», только что зафиксированная нами в связи с «Акрополем», с темой любовного свидания (соединения) символически переосмысленных природных явлений. Если в катренной части лирический герой предпринимает уже знакомый нам вояж в необозримое прошлое:

...Душа моя строга,

овеяна безвестными веками:

с кудрявыми багряными богами

я рядом плыл в те вольные века.

То в терцетной части, обернувшись «облаком в вечерний чистый час», он воссоединяется с под стать ему перевоплотившейся возлюбленной:

Я облетал всё зримое кругом,

блаженствовал и, помню, был влеком

жемчужной тенью, женственною тучей.

Олицетворяющий эпитет («женственною тучей»), коррелирующий со сравнением в I части «двойчатки» «На солнце золотом сверкает дождь летучий...» («и туча белая из-за лиловой тучи/ встаёт, как голое плечо»), привносит в текст столь свойственную не только поэзии, но и прозе Набокова парадоксальную модальность «любовного пейзажа».

Примерно так же развёртывается аналогичная образная мысль в «Сонете» («Весенний лес мне чудится... Постой...»), датированном условно по времени публикации — 25 июня 1922 г., но реально написанном несомненно раньше этой даты. В сущности, он закрывает собой Кембриджский период творчества, завершившийся как раз в июне 1922 г., когда после успешной сдачи бакалаврских экзаменов поэт возвращается в Берлин, к осиротевшей семье. Трудно со всей определённостью сказать, к кому обращено это стихотворение: или к постоянной собеседнице лирического героя, возлюбленной, или скорее к трагически ушедшему из жизни, но не оставившему сына отцу. Ответ в пользу как того, так и другого предположения можно найти в корреспондирующих с данным сонетом двух весенних стихотворениях, приуроченных к Пасхе: «Пасха» <16 апреля 1922> и «Весна» («Ты снишься миру снова, снова...» <июнь 1922>), написанных по свежим впечатлениям от ужасной потери. О первом речь уже шла выше.

Во втором, которое открывается знаменательным мотивом сна, (250). Однако призывные речи обращены на этот раз не к отцу, а к «буйнокрылой любви», «воздушной», «звучной мечте», т.е. в конечном счёте явно к возлюбленной:

И в день видений, в вихре синем,

когда блеснут все купола, —

мы, обнажённые, раскинем

четыре огненных крыла!

(«Весна») (251)

Как бы то ни было, в последнем сонете Кембриджского периода отчётливо звучат мотивы поэтической грёзы, вызывающей в воображении «весенний лес», недаром он «чудится», гармонического слияния лирического героя с природой («на свой язык певучий/ переведу я тысячи созвучий,/ что плещут там средь зелени святой») и таинственного разговора с чутким и отзывчивым собеседником (скорее это всё-таки отец):

И ты поймёшь, и слух прозрачный твой

всё различит: и солнца смех летучий,

и в небе вздох блестящей лёгкой тучи,

и песню пчёл над шепчущей травой.

И ты войдёшь тропинкою пятнистой

Туда, в мой лес, и яркий и тенистый,

Где сердце есть у каждого листка;

Туда, где нет ни жалоб, ни желаний,

Где азбуке душистой ветерка

Учился я у ландыша и лани.

Напрасно иронизировал в своё время по поводу концовки этого сонета К.В. Мочульский: «Не из гербария ли Фета эти ландыши?» Конечно, «азбуке душистой ветерка» действительно можно было научиться не столько «у ландыша и лани», сколько у классика русской пейзажной лирики. Однако не о гербарии тут следовало бы толковать, а о живых семенах, творчески воспринятых молодым поэтом и пересаженных в новую почву, где они дали неожиданные и исключительно эффективные в художественном отношении всходы. Искусство перевода природных символов на язык поэзии даёт возможность, с одной стороны, вступить в экзистенциальную беседу с потусторонним собеседником, обладающим «прозрачным слухом», с другой — проникнуть в тот мир, «где нет ни жалоб, ни желаний», который, оказывается, совсем не обязательно непосредственно сопряжён с небом...

Ещё два поэтических текста, насчитывающих по четырнадцать строк, но несколько отклоняющихся от канонической схемы рифмовки или от традиционного размера, занимают в нашем реестре № 14, 17. Оба они — напрямую или косвенно-ассоциативно — связаны с идеей храма. В стихотворении «Каштаны» величественные цветущие деревья сравниваются с «открытыми храмами», сияющими «вдоль реки». Весенний ветер наверняка задует чудеснейший из всех даров «незримого Зодчего», но субъект лирического переживания, «упрямый,/ юродивый» стоит у паперти и ждёт чуда на виду у созерцающих его грусть каштанов. Несколько иначе культовый феномен предстаёт перед нами в стилизации стиха калик перехожих, где в конце концов также метафорический храм воссоздаётся далеко не сонетным 4-стопным хореем и далеко не в сонетном стилистическом ключе:

Тучи ходят над горами,

На утёсе видит храм:

Три оконца в этом храме

Небольшом, да расписном;

В первом светится оконце

Ослепительное солнце;

Белый месяц — во втором;

В третьем звёздочки... Прохожий!

Здесь начало всех дорог...

Солнце пламенное — Бог;

Месяц ласковый — сын Божий;

Звёзды малые во мгле —

Божьи дети на земле.

Это тоже своего рода чудо или, как и в № 18, «чудесное видение», зафиксированное, однако, мифологически-эпическим сознанием наивно верующего человека, для которого Божий храм воплощает собой не что иное, как лапидарную модель всего мироздания.

Небезынтересно сравнить архитектонику этих явно циклизующихся между собой сонетов. «Каштаны», лишь внешним образом олицетворяющие «храмы», живописуются в форме опрокинутого сонета, с аномальной, наполовину автономной рифмовкой (AbbAccDeDeAffA), а также с очевидной тенденцией к обрамляющей рамочной композиции, реализующейся одним и тем же ключевым словом в концовке первого и заключительного стиха — «храмы». Общие рифмы уравновешивающих текст катренов («храмы — самый — упрямый — храмы») побуждают усмотреть в конструкции данного сонета инверсию второго катрена и терцетной части:

AbbA ccDeDeAffA

Собственно, «Храм», как и подобает архитектурно-поэтическому сооружению, если и не предстаёт перед нами в стройном, классически безупречном виде, то уж, во всяком случае, порядок рифм в катренах и терцетах выдерживает достаточно строго. Единственное, правда, весьма распространённое, а потому почти легальное отступление от канона составляет автономная рифмовка в головной части. Гораздо серьёзнее классический канон нарушается в метрике: вместо принятых 5- или 6-стопных ямбов, соответствующих итальянскому 11-слож- нику, Набоков употребил 4-стопный хорей, с сонетной традицией не имеющий ничего общего. Зато весьма характерные аффективные ореолы этого размера передают необходимую простонародную интонацию, чему в немалой степени содействуют также лексика, стилистика и соответствующий замыслу лапидарный образный строй.

Не выпадают из общего тематического и стилистического интертекста под условным наименованием «сонеты Набокова Кембриджского периода» и два семистишия, которые мы сочли возможным трактовать как полусонеты: «Разбились облака. Алмазы дождевые...» (24 августа 1919) (№ 13) и «Жизнь» («Шла мимо жизнь, но ни лохмотий...») (№ 16). Оба включены поэтом в сборник «Горний путь», в обоих разрабатываются духовные мотивы небес, облаков — вечных спутников поэтического восторга, Бога-Вседержителя, на ладонь которого «дни катятся людские», и аллегорической Жизни146, не открывающей стороннему взору ни своих «лохмотий,/ ни ран <...>, ни пыльных ног», ибо всё это заслоняют «её ликующие очи/ и губы, шепчущие: Бог!». Оба текста так схожи между собой и так органично вписаны в идейнотематический контекст Кембриджского цикла, что их нетрудно представить в виде двух половинок одного «полнометражного» сонета, хотя и с аномальной системой рифмовки («рокировкой» терцетов и одного из катренов, напоминающей схему «Каштанов») и нетождественным количеством стоп (6666663 + 4444444):

AbbAcAc+DeDFeFe

сонетной формы как с точки зрения метрики (все 9 написаны 5-стопным ямбом), так и с точки зрения архитектоники (все с французской схемой рифмовки). С другой стороны, в тематическом и отчасти техническом плане они не столь уж едины, а потому при ближайшем рассмотрении могут быть проанализированы как три разной степени внутреннего родства триады. Две из них не вызывают сомнения, поскольку выделены собственно в субциклы и даже соответствующим образом озаглавлены самим автором: «Петербург. Три сонета» и «Три шахматных сонета». Третий субцикл, а в хронологическом отношении скорее первый устанавливается исследовательским путём; назовём его условно «Три сюжетных сонета», последовательно объединив «Автомобиль в горах», «Смерть Пушкина» и «Страну стихов».

Осознанный переход к сюжетной лирике с ориентацией на опыт Н. Гумилёва, который произошёл к концу 20-х годов, наметился, скорее всего, значительно раньше. В трёх выделенных нами сонетах, каждый из которых содержит отнюдь не «точечный», в кожиновском смысле, а вполне выраженный линейный сюжет «со своей завязкой и со своей развязкой», намечается к тому же общая интегрирующая их в единое повествовательное поле тема поэтического полёта.

Путешествие, которое совершает лирический герой на автомобиле, недаром происходит в горах, т.е. в верхней, близкой небу сфере мироздания. В известном смысле это аналог старого, как мир, полёта на Пегасе, оседлав которого, наш путешественник не просто наслаждается бешеной скоростью, но, наверное, уже в тысячный раз примеривается к тому, чтобы перенестись в свой навеки утраченный рай. Вот почему летящая навстречу дорога сравнивается со «сном», «чёрная гоночная машина» — с «на волю вырвавшимся громом», а «у альпо- вой лачуги» автомобилисту чудится «отеческий очаг»...

Стоит ли удивляться, что умирающий после дуэли Пушкин в следующем стихотворении выделенного нами субцикла точно так же возносится всё «выше... до небес.../ ах выше!..», несмотря на вполне прозаическую «мочёную морошку», которой захотелось ему напоследок:

И верный друг, и жизни пьяный пыл,

и та рука с протянутою ложкой —

отпало всё. И в небо он поплыл.

Естественным образом к этим двум стихотворениям примыкает и «Страна стихов»:

Дай руки, в путь! Найдём среди планет

пленительных такую, где не нужен

житейский труд. От хлеба до жемчужин

всё купит звон особенных монет.

И доступа злым и бескрылым нет

в блаженный край, что музой обнаружен,

и целый дом за правильный сонет.

Там будем мы свободны и богаты...

Какие дни. Как благостны закаты.

Кипят ключи кастальские во мгле.

И, глядя в ночь на лунные оливы

в стране стихов, где боги справедливы,

как тосковать мы будем о земле!

Перед нами своеобразный итог собственно сонетного творчества поэта. В стихотворении причудливо переплелись практически все лейтмотивные линии набоковской Сонетианы. Конечно, столь страстно чаемая поэтом Страна стихов — не Россия, хотя и она тоже! В созданном им образе, возможно, отразились неотступные ностальгические воспоминания и об отцовском имении в Выре, где были написаны первые стихи «об утрате возлюбленной, которой он никогда не терял, никогда не любил, никогда не встречал, но был весьма готов встретить, полюбить, потерять», и о Петербурге, где накануне и после революции пышным цветом расцвели самые разнообразные поэтические сообщества, и о Крыме, где всё так располагало к творчеству и способствовало становлению и возмужанию его таланта. Конечно же, он не мог забыть и о разговорах за столиком ялтинского кафе с Волошиным, который не только заразил молодого поэта ритмологией А. Белого, читая ему свою весьма оригинальную в этом отношении «Родину» («И каждый прочь побрёл, вздыхая...»), но и наверняка много рассказывал о своём любимом детище — Доме Поэтов в Коктебеле — Стране Поэзии в миниатюре. Наконец, этот образ включает в себя и доминантный в лирике Набокова мотив рая небесного, которого жаждет его душа, хотя и медлит переселиться в него, преданная раю земному — отчизне.

В интертексте всей набоковской лирики райская тема, причём в обеих её ипостасях, была постоянно сопряжена со взаимосвязанными темами патриотизма, поэтического творчества и бессмертия. Самые заметные вехи её эволюции совпадают с основными этапами его творческого пути. Так, например, в ностальгическом стихотворении «Звени, мой верный стих, витай, воспоминанье...» (31 января 1918), мысленно возвращаясь в колыбель своих вдохновений, поэт предвкушает: «Там — радость без конца,/ там вольные мечты сулит мне рай зелёный» (87). В «Романсе» («И на берег весенний пришли мы назад...»), хотя и написанном в Кембридже 8 июня 1920 г., в памяти воскрешаются ещё свежие драматические перипетии, пережитые в Крыму. Поэт и, скорее всего, его возлюбленная «спорят как дети» «о прошлом». Стоит ли, однако, бередить незаживающие раны и вспоминать «порывы разбрызганных дней»? Ответ на этот вопрос напрашивается сам собой: «это больно и это не нужно»; гораздо плодотворнее внимать волшебным речам крымской природы:

Ты о прошлом твердишь, о разбитой волне,

а над морем, над золотоглазым,

кипарисы на склонах струятся к луне,

и внимаю я райским рассказам.

(151)

Два стихотворения Набокова под одним и тем же названием «В раю» — «Здравствуй, смерть! — и спутник крылатый...» (13 сентября 1920, Кембридж) и «Моя душа за смертью дальней...» (25 сентября 1927, Берлин) можно рассматривать как две части единого произведения или скорее как два его варианта. В первом случае умерший поэт, обратившись к смерти «здравствуй», в сопровождении ангела направляется «в рай», но по дороге, завидев свой «прежний зелёный дом», круто меняет маршрут. Его душа жаждет иного рая, поэтому он мечтает: «Буду снова земным поэтом:/ на столе раскрыта тетрадь...», пребывая в надежде: «Если Богу расскажут об этом,/ Он не станет меня укорять» (155). Как видим, концовка «Страны стихов» заметно напоминает этот финал. Во втором варианте тот же самый лирический герой переживает острое разочарование, попав-таки в канонический рай. Наделив лирического героя автобиографически хорошо узнаваемой характерологией, поэт видит его образ в парадоксально шаржированном «провинциальном натуралисте», «потерянном в раю чудаке», готовом «любознательно потыкать/ зелёным зонтиком» в «полупавлинье существо», то бишь в «дремлющего в роще дикого ангела». С иронией и неприкрытым сочувствием обращается поэт фактически к себе самому, незадачливому праведнику, оказавшемуся не у дел: соображая, как сначала о нём напишешь ты статью, потом... но только нет журнала, и нет читателей в раю.

И ты стоишь, ещё не веря

немому горю своему:

об этом синем сонном звере

кому расскажешь ты, кому?

Где мир и названные розы,

музей и птичьи чучела?

И смотришь, смотришь ты сквозь слёзы

на безымянные крыла.

(198)

Рай в трактовке Набокова оказывается и обителью поэтов, уходящих в бессмертие. Не оттого ли умирающий Пушкин величественно уплывает не куда-нибудь, а в небо? Там, в обобщённых райских кущах, способных модифицироваться и в античный Элизиум, где «в тиши Елисейской» он «говорит о летящем/ медном Петре и о диких ветрах африканских» (261) с Николаем Гумилёвым («Памяти Гумилёва», 19 марта 1923), и в своего рода «Уголок Поэтов», подобный тому, который изображён в I круге Дантова Ада, где он вместе с Лермонтовым, Тютчевым и Фетом дожидается ещё одного достойного собрата — Александра Блока («На смерть Блока. II»):

Все они, уплывшие от нас

в рай, благоухающий широко,

собрались, чтоб встретить в должный час

душу Александра Блока.

(67)

Туда же, скорее всего, по Набокову, последуют и Иван Бунин, «алмазный стих» которого уже «наполнен райским мёдом» («Ивану Бунину» <1 октября 1922>) (68), и Владислав Ходасевич, на смерть которого писатель откликнулся вдохновенным некрологом-эссе, назвав его «крупнейшим поэтом нашего времени, литературным потомком Пушкина по тютчевской линии» и не менее образно, чем в стихах, сформулировав нетленный итог его поэтического творчества в прозе: «...завещанное сокровище стоит на полке, у будущего на виду, а добытчик ушёл туда, откуда, быть может, кое-что долетает до слуха больших поэтов, пронзая наше бытие потусторонней свежестью — и придавая искусству как раз то таинственное, что составляет его невы- делимый признак»147, да, пожалуй, что и сам Набоков, загодя планирующий «подняться по лестнице алмазной на райский порог» («Когда я по лестнице алмазной...», 21 апреля 1923) (273).

материала. Это, с одной стороны, рай земной, включающий в себя и конкретную малую родину поэта, милую его сердцу усадьбу в Выре, и Петербург, и Крым, и, с другой стороны, рай небесный, также в различных его воплощениях. Это и одна из «пленительных планет» (согласно Космогонии Дантова Рая), и Элизиум — античная мечта о вечном блаженстве, и вполне канонический христианский рай, у дверей которого с ключами стоит апостол Пётр, и обиталище бессмертных поэтов во главе с Пушкиным. Даже «кастальские ключи», кипящие во мгле поэтического урочища на Парнасе, обретают в нём своё законное место...

Исключительный интерес представляют для нас ещё два цикла по три сонета, объединённых внутри себя и обособленных вовне самим поэтом, видимо, по модели знаменитых «трилистников» из «Кипарисового ларца» Иннокентия Анненского. Первый, имеющий ещё и обобщающий заголовок — «Петербург»148, был, возможно, первоначально задуман как сонетный венок, но затем в ходе работы сокращён до его фрагмента, получив в завершении характерный композиционный ход ... триолета: повтор первых двух стихов стартового сонета:

Следующий мини-цикл-триптих «Три шахматных сонета», написанный в том же 1924 г., 30 ноября, можно было бы назвать специализированным — в полном соответствии с его названием. На самом же деле это сонеты о творческой синестезии, как понимал её Набоков. Речь в них идёт не просто об игре в шахматы, или о шахматной композиции как об особого рода искусстве, или, наконец, о сходстве того и другого со стихотворчеством, а о слиянии всех трёх в одно неразрывное целое. Далеко не случайно в многочисленных рукописных альбомах поэта рядом со стихами и метрическими диаграммами, по А. Белому, красовались диаграммы его оригинальных шахматных задач. Равным образом показательно и то, что в первоиздании разбираемый нами мини-цикл следовал сразу же после шахматной задачи автора с весьма оригинальным условием: «Белые берут назад свой последний ход и вместо него делают мат». Наконец, в «Других берегах» идея шахматно-поэтической синестезии сформулирована следующим образом: «В продолжение двадцати лет эмигрантской жизни в Европе я посвящал чудовищное количество времени составлению шахматных задач. Это сложное, восхитительное и никчёмное искусство стоит особняком: с обыкновенной игрой, с борьбой на доске, оно связано только в том смысле, как, скажем, одинаковыми свойствами шара пользуется и жонглер, чтобы выработать в воздухе свой хрупкий художественный космос, и теннисист, чтобы как можно скорее и основательнее разгромить противника. Характерно, что шахматные игроки — равно простые любители и гроссмейстеры — мало интересуются этими изящными и причудливыми головоломками и, хотя чувствуют прелесть хитрой задачи, совершенно неспособны задачу сочинить.

Для этого сочинительства нужен не только изощренный технический опыт, но и вдохновение, и вдохновение это принадлежит к какому-то сборному, музыкально-математически-поэтическому типу» (4, 289).

В отличие от «Петербурга», «шахматные» сонеты представляют собой относительно самостоятельные в конструктивном плане построения без каких-либо претензий объединиться в цепную композицию вен- кового типа. Тем крепче в них идейно-тематические и образные связи.

В зачине открывающего мини-цикл первого сонета «В ходах ладьи — ямбический размер...» почти в афористической форме устанавливается подобие передвижений по доске шахматных фигур (ладьи и слона) и динамики стихотворных размеров (ямба и анапеста). Согласно этой логике: «Полутанец/ полурасчёт — вот шахматы». Далее воспроизводится атмосфера знаменитого парижского кафе «Режанс», среди реальных завсегдатаев которого некогда можно было видеть таких знаменитых шахматистов, как Филидор и Дюсер, после чего даются замечательно яркие и колоритные портреты участников захватывающего поединка, происходящего «теперь»: «бровастый, злой испанец/ и гном в очках». В терцетной части с поразительной экспрессией представлен исход борьбы:

Вперёд ладья прошла стопами ямба.

Потом опять — раздумие. «Карамба,

сдавайтесь же!» Но медлит тихий гном.

И вот толкнул ногтями цвета йода

фигуру. Так! Он жертвует слоном:

волшебный шах и мат в четыре хода.

Этюдная концовка поединка («мат в четыре хода») не только передаёт захватывающий драматизм шахматной игры, но и намекает на не менее непредсказуемые перипетии другого вида шахматного искусства — композиции. Ей посвящён второй сонет мини-цикла — «Движенья рифм и танцовщиц крылатых...». Сочиняя шахматную задачу, автор должен опираться не только на голый расчёт, технический опыт, но и на вдохновение. Однако, с другой стороны, вдохновенное наитие необходимо и сопернику шахматного композитора, решающему поставленную перед ним задачу. Сколько бы ни отвлекали его «звездообразные каверзы ферзя», злонамеренно уводя от верной разгадки, в конце концов «фея рифм — на шахматной доске/ является, отблескивая в лаке,/ и — лёгкая — взлетает на носке». Правильный ответ найден!

Заключительный сонет мини-цикла «Я не писал законного сонета...» можно сравнить с синтезом гегелевской триады. В сущности, поэт доказывает прямо противоположное исходной посылке первой заглавной строки. Внешним образом обосновывая это утверждение, он перечисляет все свои действия как шахматного композитора. Однако в «узор ответа» сочиняемой задачи её автор «заключает» именно то, из чего, собственно, и «делаются» настоящие стихи: всю нашу ночь, все возгласы твои, и тень ветвей, и яркие струи текучих звёзд, и мастерство поэта.

В итоге шахматы как игра, шахматы как искусство композиции и поэзия составляют систему отражающих друг друга зеркал, расставленных столь искусно, что соединяют все эти три творческие ипостаси в единое гармоническое целое. «Придумывая задачу до рассвета», потратив на неё всю волшебную ночь любви, поэт-таки добился желаемого результата:

Я думаю, испанец мой, и гном, и Филидор — в порядке кружевном скупых фигур, играющих согласно, — увидят все, — что льётся лунный свет, что я люблю восторженно и ясно, что на доске составил я сонет.

Самый, пожалуй, загадочный свой сонет Набоков внедрил в метатекст романа «Дар» (1937 (1934?)), дважды замаскировав при этом его авторскую принадлежность. Набоков передоверил авторство своего сонета герою-протагонисту Федору Годунову-Чердынцеву, а тот, в свою очередь, — некоему «неизвестному поэту», «поместившему его в журнале “Век” (1909 г., ноябрь)» и «посвятившему» «памяти Н.Г. Чернышевского». По странному стечению обстоятельств его псевдоним Ф. В.......ский, скорее всего, совпал с фамилией восприемника новорожденного Чернышевского: «протоиерея Фёд. Стеф. Вязовского».

«Увы! Что б ни сказал потомок просвещенный, все так же на ветру, в одежде оживленной, к своим же Истина склоняется перстам, с улыбкой женскою и детскою заботой как будто в пригоршне рассматривая что-то, из-за плеча ее невидимое нам.

Сонет — словно преграждающий путь, а может быть, напротив, служащий тайной связью, которая объяснила бы в с ё, — если бы только ум человеческий мог выдержать оное объяснение. Душа окунается в мгновенный сон, — и вот, с особой театральной яркостью восставших из мертвых, к нам навстречу выходят: с длинной тростию, в шелковой рясе гранатного колера, с вышитым поясом на большом животе о. Гавриил, и с ним, уже освещенный солнцем, весьма привлекательный мальчик розовый, неуклюжий, нежный. Подошли. Сними шляпу, Николя. Волосы с рыжинкой, веснушки на лобике, в глазах ангельская ясность, свойственная близоруким детям. Кипарисовы, Парадизовы, Златорунные не без удивления вспоминали потом (в тиши своих дальних и бедных приходов) его стыдливую красоту: херувим, увы, оказался наклеенным на крепкий пряник, не всем пришедшийся по зубам» (3, 191).

«Шестьдесят один год минуло с того 1828 года, когда появились в Париже первые омнибусы, и когда саратовский священник записал у себя в молитвеннике: “Июля 12-го дня по утру в 3-м часу родился сын Николай... Крещен по утру 13-го пред обеднею. Восприемники: протоиерей Фед.Стеф. Вязовский...”. Эту фамилию впоследствии Чернышевский дал главному герою-чтецу своих сибирских новелл, — и по странному совпадению так или почти так (Ф. В....................ский) подписался неизвестный поэт, поместивший в журнале “Век” (1909 год, ноябрь) стихи, посвященные, по имеющимся у нас сведениям, памяти Н.Г Чернышевского, — скверный, но любопытный сонет, который мы тут приводим полностью:

Что скажет о тебе далекий правнук твой,

то славя прошлое, то запросто ругая?

Что жизнь твоя была ужасна? Что другая

могла бы счастьем быть? Что ты не ждал другой?

Что подвиг твой не зря свершался, — труд сухой

в поэзию добра попутно обращая

и белое чело кандальника венчая

одной воздушною и замкнутой чертой?»

(3, 268—269)

Итак, перед нами разорванный надвое сонет, включённый в прозу и претендующий на структурное родство с нею и даже в известной мере на роль своеобразного кода для её адекватного прочтения. С другой стороны, в прозаическом тексте объясняется роль сонета в романе («Сонет — словно преграждающий путь, а может быть, напротив, служащий тайной связью, которая объяснила бы в с ё, — если бы только ум человеческий мог выдержать оное объяснение»), называются причины его появления и, правда весьма субъективно, с точки зрения Годунова-Чердынцева, в некотором роде эстетического сноба, оцениваются его художественные достоинства: «скверный, но любопытный» (3, 268).

Первое, что вызывает законное недоумение: почему переставлены головная и хвостовая части сонета? Ответ напрашивается сам собой: автор жизнеописания руководствуется идеей, если позволительно так выразиться, вывернутости наизнанку. Предметом художественного исследования в 4-й главе является жизнь Чернышевского, которая рассматривается в ретроспекции. Поэтому оптимальным образом она может быть описана, как декларирует сам автор, посредством «нашего таинственного вращающегося рассказа».

Образы «круга», «кольца», «спирали», «бумеранга», «сокола» (описывающего круг) и т.п. настойчиво нагнетаются в «Даре» как пластичные доминантные фигуры, призванные подкрепить и оправдать композиционный принцип жизнеописания Чернышевского, задуманного Фёдором Константиновичем «...в виде (курсив здесь и далее мой. — О.Ф.), замыкающегося апокрифическим сонетом так, чтобы получилась не столько форма книги, которая своей конечностью противна кругообразной природе всего сущего, сколько одна фраза, следующая по ободу, т.е. бесконечная...» (3, 184). Идея эта сначала показалась Зине Мерц «...невоплотимой на плоской и прямой бумаге, — и тем более она обрадовалась, когда заметила, что всё-таки получается круг» (3, 184). А вот та же мысль, но сформулированная уже самим автором в очередном лирическом отступлении: «И тут мы снова оказались окружены голосами его эстетики, — ибо мотивы жизни Чернышевского теперь мне послушны, — темы я приручил, они привыкли к моему перу; с улыбкой даю им удаляться: развиваясь, они лишь описывают круг, как бумеранг или сокол, чтобы затем снова вернуться к моей руке; и даже если иная уносится далеко, за горизонт моей страницы, я спокоен: она прилетит назад, как вот эта прилетела» (3, 212).

Жизнь Чернышевского описывается не изнутри, а принципиально извне, не как некая объективно длящаяся, независимая от наблюдателя событийная данность, а как субъективно воспринятый идеологический миф. Искажённая человеческая судьба, таким образом, дана в ретроспекции её малоутешительного итога и страшных непредвидимых последствий, с точки зрения «просвещённого» и умудрённого историческим опытом «потомка». Автор жития, иными словами, выступает в роли антиагиографа, демонстративно подвергая закланию «священную корову» социализма. Главная его цель — заставить проницательного читателя, подобно андерсеновскому мальчику, изумлённо воскликнуть: «А король-то голый!» Какими бы благородными принципами ни руководствовался один из основоположников научного социализма, итоги его деятельности, особенно в области искусства, оказались катастрофическими. За что бы он ни брался, всё валилось у него из рук. Он учил тому, в чём не разбирался сам. Ладно, если бы это было лишь фактом его личной судьбы. На беду, брошенные им зёрна попали на благодатную почву, и ложное в своей основе учение стало насущной идеологией непросвещённого большинства.

За плечами Чернышевского, в интерпретации Годунова-Чердын- цева, маячит зловещая фигура его горячего, хотя и не слишком компетентного поклонника Ульянова-Ленина, который точно так же ничего не умел сам, но ломал жизнь через колено вопреки устоявшимся традициям, не получив системного образования, самоуверенно вторгался во все области знаний, никак не проявил себя в профессии, не выиграл ни одного дела как адвокат и абсолютно был чужд искусству, отличаясь отменной эстетической глухотой.

Другая важная особенность сонета, подводящего итоги жизни Чернышевского, — его откровенно стилизованная архаичность. Такой сонет действительно мог написать архиерей или, по крайней мере, его если не прямой, то духовный потомок.

Стилистический протеизм Набокова общеизвестен. Он был искусным, можно сказать, виртуозным имитатором чужих стилей, осознанно играл на их смене, не только индивидуализируя голоса своих персонажей, но и в собственном сугубо авторском дискурсе.

Исследователи давно обратили внимание на необычайно большое количество стихотворцев в набоковских произведениях, особенно, разумеется, в метаромане с откровенно творческим названием «Дар». Не скрывает своих поэтических амбиций прежде всего, конечно, сам автор-повествователь. Далее, в первую очередь ощущает себя поэтом главный герой произведения Федор Годунов-Чердынцев. Символом настоящего признанного поэта для него является Кончеев, в котором просматриваются узнаваемые биографические приметы Ходасевича. Стихотворствует, правда, в высшей степени бездарно Чернышевский. Посвящает его памяти сонет скрывающийся за прозрачным псевдонимом поэт Ф. В.............ский. Наконец, также оказывается поэтом (и тоже

любивший миссионерствовать среди евреев и в придачу к духовному благу дававший им свою фамилию» (3, 37). Но особенно «густо пошёл поэт» при описании литературного вечера во второй главе: «...высокий юноша с пуговичным носом, барышня, пожилой в пенснэ, ещё барышня, ещё молодой, наконец — Кончеев, в отличие от победоносной чеканности прочих тихо и вяло пробормотавший свои стихи, но в них сама по себе жила такая музыка, в тёмном как будто стихе такая бездна смысла раскрылась у ног, так верилось в звуки, и так изумительно было, что вот из тех же слов, которые нанизывались всеми, вдруг возникало, лилось и ускользало, не утолив до конца жажды, какое-то непохожее на слова, не нуждающееся в словах, своеродное совершенство, что впервые за вечер рукоплескания были непритворны» (3, 84).

Естественно, поэтому и Годунов-Чердынцев, цитирующий сонет в разорванном и опрокинутом виде, и автор-повествователь, и тем более Сирин-Набоков, осознающий себя в поэтической ипостаси своего творчества, тщательно отмежёвываются от его надрывно-риторической интонации и характерной разночинско-семинарской стилистики. Тонкими, изящными намёками сонет, вопрошающий о том, как отзовётся в грядущем самоотверженная, подвижническая жизнь револю- ционера-мученика, обнаруживает свою очевидную родственную связь с некрасовской элегией «Памяти Добролюбова»: то же обилие пылких, обращённых к воображаемым слушателям риторических вопросов, те же вкрапления архаической лексики в сочетании с чисто умозрительными, в том числе и аллегорическими, образами («труд сухой/ в поэзию добра попутно обращая/ и белое чело кандальника венчая...», «к своим же Истина склоняется перстам») (3, 269), тот же, правда, не 5-, а 6-стопный ямб, также некрасовского извода, который, как безапелляционно отмечено в книге о Чернышевском, «особенно чарует нас своей увещевательной, просительной, чарующей силой и этой своеродной цезурой на второй стопе, цезурой, которая у Пушкина, скажем, является в смысле пения (курсив Набокова. — О.Ф.) стиха органом рудиментарным, но которая у Некрасова становится действительно органом дыхания, словно из перегородки она превратилась в провал, или словно обе части строки растянулись, так что после второй (третьей. — О.Ф.) стопы образовался промежуток, полный музыки» (3, 226).

Размышляя о художественной функции опрокинутого сонета в композиции набоковского романа, Я.В. Погребная приходит к весьма любопытному заключению: «Интерпретация жизни Чернышевского Годуновым-Чердынцевым не единственная и не может быть единственной: судьба Чернышевского принадлежит истории, будущему, суждению любого потомка. Эта множественность суждений оборачивается множественностью истин и вненаходимостью одной, исчерпывающей. Поэтому первая строка первого терцета открывается сожалением и отрицанием: “Увы! Что б ни сказал потомок просвещенный...” (3, 191). Восклицание “Увы!” относится и к роману Годунова-Чердынцева, и к любой другой уже написанной или пока еще не созданной биографии. Все попытки истолковать человеческую судьбу находятся лишь в приближении к истине, но никогда не выражают ее самою. “Что-то”, рассматриваемое Истиной в пригоршне, — суть человеческой судьбы или эпохи — спрятано, закрыто. Последняя строка терцетной части тоже содержит отрицание: “Из-за плеча ее невидимое нам” <...>. Местоимение множественного числа “нам” объединяет автора “Жизни Чернышевского” с его критиками, читателями, современниками вообще, поскольку Истина равно сокрыта от всех»149.

Несколько в ином ракурсе видятся причины, побудившие Набокова заключить прозаический текст «Жизни Чернышевского» между тер- цетной и катренной частями сонета, автору статьи «От Владимира Дарова к “Дару” Владимира: В. Брюсов и В. Набоков» А.В. Леденёву: «Именно в апреле 1934 г. он упорно преодолевает сопротивление самого “непоэтического” материала — пишет будущую 4 главу “Дара” (“Жизнь Чернышевского”), замыкая ее сонетным кольцом и наглядно демонстрируя саму возможность творчески результативных реверсов от прозы к поэзии, т.е. от вязнущей в “истории” жизни — к напоминающей о вечности “тайне сонета”»150.

Таким образом, Набоков, будучи одним из самых «сонетолюбивых» русских поэтов, обращался к этой жанрово-строфической форме на протяжении всего своего творческого пути. Сонетная форма в его поэтической системе «выступает как высшее и наиболее полное выражение поэзии, как квинтэссенция выразительных возможностей стихотворной речи» и, в частности, как оптимальный «способ сопряжения параллельных миров, мост из одной действительности в другую»151. Вместе с тем она принимает самое активное участие и в общей структурной синестезии, лежащей в основе итогового написанного по-русски романа Набокова «Дар».

В эволюции набоковской Сонетианы хорошо просматриваются четыре периода:

1. Ученический, включающий в себя первые — в нашем перечне — шесть сонетов, опубликованных весной 1916 г. в сб. «Стихи» (№ 1—3) и в 1918 г. в альманахе «Два пути» (№ 4—6), но написанных несколько ранее. В первом мини-цикле разрабатываются в основном мотивы ранней влюблённости. Во втором преобладают идиллические картины природы, при этом намечается осознанная тенденция обогащения образного языка реально подсмотренными деталями бытового свойства. С точки зрения техники исполнения все шесть сонетов начинающего поэта отличаются стилистической банальностью (затёртые, клишированные эпитеты, «роковые», заимствованные из жестокого романса образы и интонации), версификационной эклектикой (метрическая пестрота: три сонета — Я5, два — Я6 и один — Ам4; не вполне корректные enjambements), однообразием и неустойчивостью архитектоники (пять сонетов из шести тяготеют к итальянской конфигурации рифмовки, не получившей продолжения в дальнейшем), неизбежной подражательностью и в то же время поиском оригинального сонетного идиостиля.

2. Крымский период. только пять (№ 7—11). Этот период можно было бы также назвать Экспериментальным. Знакомство с удивительной природой Крыма, вдохновившей более века назад одного из признанных корифеев европейского сонета Адама Мицкевича на создание своего знаменитого цикла («Крымские сонеты»); воспоминания о крымском же путешествии Пушкина, не преминувшего включить в этот список наравне с Дантом, Петраркой, Шекспиром, Камоэнсом, Вордсвортом и Дельвигом своего польского друга именно в связи с «Тавридой отдаленной»; встречи в Ялте и творческое общение с не менее искусным мастером современного сонета Максимилианом Волошиным — всё это не могло не подтолкнуть молодого поэта к смелым экспериментам. В крымской подборке оказалось четыре аномальных сонета (№ 7—9, 11) и только один классический (№ 10). Среди аномальных — два полусонета (№ 9 — с экспериментальным ритмическим заданием: пиррихии образуют контур Большой Медведицы; № 11 — ещё и опрокинутый), один — с автономной системой рифмовки и инверсией терцетной части в середину текста, между катренами, и один — сплошной безголовый сонет с тенденцией к тавтологической рифме в трёх стихах. Надо ли говорить, что большей частью они написаны неканоническими размерами: № 9 и 11 — 4-стопным ямбом, № 7 — 4-стопным хореем и только № 8 — 6-стопным, а № 10 — 5-стопным ямбом. В жанрово-тематическом плане при всём, казалось бы, их разнообразии и разноплановости пять крымских сонетов Набокова удивительным образом консолидированы вертикальной моделью поэтического мира (в сущности, все они, может быть, кроме № 8, представляющего собой декларацию принципа художественной ясности, устремлены к горним пределам, к небу) и напряжённым поиском духовных ориентиров.

3. Кембриджский период. С октября 1919 по июнь 1922 г. Набоков — студент привилегированного колледжа в Кембридже. Этот период принёс ещё семь сонетов (№ 12—18): три классической французской формы (№ 12, 15 и 18), два аномальных 14-стишия (№ 14, 17) и два полусонета (№ 13, 16). Соответственно, в первом мини-цикле выдержан канонический 5-ст. ямб, в двух остальных наблюдается ожидаемая метрическая пестрота (№ 14 написан 5-ст. ямбом, № 13 — 6-ст. ямбом, с заключительным стихом, укороченным вдвое, № 16 — 4-ст. ямбом и, наконец, № 17 — одновременно «мистическим» и «простонародным» 4-ст. хореем). В тематическом аспекте три сонета (№ 12, 14 и 17) связаны с мотивом храма, остальные — с вознесением к облачному и звёздному небу.

4. умещается в нашем материале в один год, 1924-й. Это своеобразный пик Сонетианы поэта, знаменующийся стабилизацией его сонетного идиостиля. Все девять созданных в 1924 г. сонетов (№ 19—27) представляют собой эталонную для Набокова французскую форму, с некоторым разнообразием лишь в чередовании ката- лектик. Тематически они членятся на три мини-цикла: условно названные нами «Три сюжетных сонета», а также «Петербург. Три сонета» и «Три шахматных сонета». Во втором мини-цикле предпринята смелая попытка использовать сонетную форму в виде цепных строф, повторяющихся и замыкающихся в некий мини-венок.

Особняком стоит сонет, включённый в сложную структуру метапрозы романа «Дар», «Что скажет о тебе далёкий правнук твой...». Его отличительные черты: активное взаимодействие с включённым в него прозаическим текстом, который сам Набоков в предисловии называет «спиралью сонета», инверсия катренной и терцетной части, обусловленная идейно-тематическим замыслом романа в романе, и виртуозная имитация идеологически чуждого автору голоса его сочинителя — поэта разночинско-семинарской ориентации.

2.8.2. ОНЕГИНСКАЯ СТРОФА

Отдельного рассмотрения требует ещё одно четырнадцатистишие, на этот раз фамильное, — онегинская строфа. К построчно опрокинутому её деривату (AAbCCbDDeeFgFg) Набоков обратился в своей «Университетской поэме» <декабрь 1927>:

встречаю русского...» Живые,

слегка на выкате глаза

меня разглядывают: «К чаю

лимон вы любите, я знаю;

и самовары, знаю тоже!»

Она мила: по нежной коже

румянец Англии разлит.

Смеётся, быстро говорит:

но речка — прелесть!.. Вы гребец?»

Крупна, с покатыми плечами,

большие руки без колец.

(310—311)

шёл снег, как в русском городке» нашёл он «Пушкина и Даля/ на заколдованном лотке» (312). Как знать, может быть этим «Пушкиным... на заколдованном лотке» оказался как раз «Евгений Онегин». С другой стороны, задумав довольно пространное повествовательное произведение, молодой поэт должен был выбрать и соответствующий его творческому намерению тип строфы. Конечно, нарративные и лирические потенции онегинской строфы были вне конкуренции. Можно было опереться и на прецеденты её использования другими авторами: Михаилом Лермонтовым в «Тамбовской казначейше», Вячеславом Ивановым в «Младенчестве» и особенно Игорем Северяниным в «Рояле Леандра». Переписка М. Волошина и М. Сабашниковой, которая также, между прочим, была спровоцирована томиком «Онегина», вряд ли в ту пору была известна Набокову.

Применив онегинскую строфу, хотя и в сильно деформированном виде, автор «Университетской поэмы», конечно же, должен был поддержать её введением в своё произведение мотивов и аллюзий пушкинского романа. При внимательном прочтении их можно отыскать достаточно много. Но Набоков не был бы Набоковым, если бы просто заимствовал чужую, пусть и освящённую непререкаемым для него авторитетом пушкинского гения, строфическую форму. Как идейный «неоархаист», он соединяет традицию с резко индивидуальным, экстравагантным — на грани пародии — новаторством, вывернув знаменитую строфу наизнанку, перевернув её буквально с ног на голову. Тем самым, между прочим, Набоков получил несколько иную, чем в «Онегине», интонационную волну и приобрёл если не соавторство, то, во всяком случае, прямое наследственное право применить фамильную строфу Пушкина для триумфально освоенного им раскованного лиро-эпического повествования на принципиально ином, однако, жизненном материале. Перефразируя Лермонтова, можно сказать: столь резко преображённая онегинская строфа позволяла «писать Онегина размером» уже не «на старый», а на новый «лад»!

Ещё экстравагантнее метаморфоза, которой подверг Набоков строфу «Евгения Онегина» в том же «Даре». Он внедрил её в прозаический текст, лишив основного признака стиховности — графической сегментации на стихи: