2.9. Стиховедческие штудии Набокова

2.9.1. РИТМОЛОГИЯ А. БЕЛОГО В ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАБОКОВА

1

В 1910 г. Андрей Белый опубликовал свой замечательный труд «Символизм», положивший начало отечественному научному стиховедению, в котором, в частности, познакомил литературную общественность с весьма оригинальной теорией ритма. Впрочем, по свидетельству В. Ходасевича, ее открытие осенило А. Белого чуть раньше. В мемуарном очерке «Андрей Белый» он вспоминает: «Разговоры специально стиховедческие велись часто. Нас мучил вопрос: чем, кроме инструментовки, обусловлено разнозвучие одного и того же размера? Летом 1908 года, когда я жил под Москвой, он позвонил мне по телефону, крича со смехом:

— Если свободны, скорей приезжайте в город. Я сам приехал сегодня утром. Я сделал открытие! Ей-богу, настоящее открытие, вроде Архимеда!

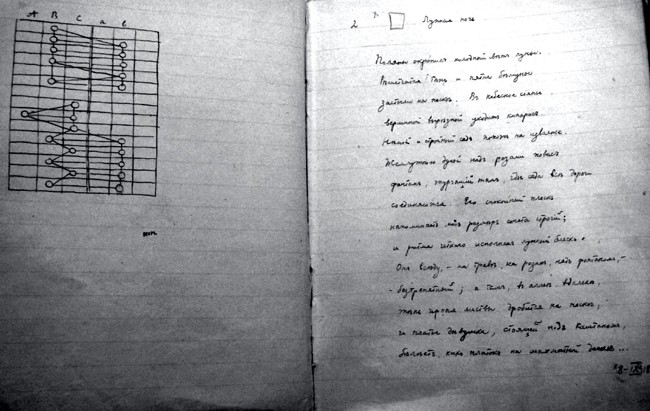

Я, конечно, поехал. Был душный вечер. Белый встретил меня загорелый и торжествующий, в русской рубашке с открытым воротом. На столе лежала гигантская кипа бумаги, разграфленной вертикальными столбиками. В столбиках были точки, причудливо связанные прямыми линиями. Белый хлопал по кипе тяжелой своей ладонью:

— Вот вам четырехстопный ямб. Весь тут, как на ладони. Стихи одного метра разнятся ритмом. Ритм с метром не совпадает и определяется пропуском метрических ударений. “Мой дядя самых честных правил” — четыре ударения, а “И кланялся непринужденно” — два: ритмы разные, а метр все тот же, четырехстопный ямб.

Теперь все это стало азбукой. В тот день это было открытием, действительно простым и внезапным, как Архимедово. Закону несовпадения метра и ритма должно быть в поэтике присвоено имя Андрея Белого»184.

Новая теория ритма приобрела неожиданную популярность среди как теоретиков, так и практиков стихотворчества благодаря тому, что одна из самых абстрактных, многозначных, а потому и неуловимых категорий стихопоэтики получила наконец однозначное определение, а главное — возможность объективной графической фиксации в виде разнообразных фигур, наглядно демонстрирующих богатство или бедность ритмического рисунка стихотворения. В каждом стихотворении Белый стремился выявить индивидуальный ритмический жест, который, по его замыслу, выражался не только в ритмо-метрических кривых, но и в гармоническом соответствии видимых и слышимых образов, возникающих при чтении185.

В том же 1910 г. «Символизм», в той его части, которая посвящена ритмике 4-стопного ямба, получил суровую критическую отповедь В. Брюсова. Критик не считает наблюдения Белого достаточно объективными: «Мы, — утверждал он, — <...> склонны думать, что Андрей Белый заблуждается, что действительной научности в его статьях весьма немного и что его выводы все же остаются его “субъективными” догадками» 186.

Брюсова не устраивала, во-первых, недостаточная репрезентативность исследуемого Белым материала. Проанализированы далеко не все 4-стопные ямбы, которые «имеются в русской литературе», что сделать просто невозможно; вне поля зрения оказались даже те поэты, «которых должно считать создателями русского стиха и которым в истории русской поэзии принадлежит почетное место <...>: бар. Дельвиг, кн. Вяземский, Веневитинов, Крылов, Грибоедов, Щербина, Кольцов, Огарев и мн. др., a из более новых — Голенищев-Кутузов, Фофанов, Ив. Коневской (хотя изучен, например, Городецкий). Мало этого: из тех поэтов, стихи которых были подвергнуты исследованию, взято было не все количество стихов, написанных ими данным размером, но, как выражается Андрей Белый, “определенная порция”, именно 596 стихов. Как была выбрана эта порция, случайно или по некоторым соображениям, почему одни стихи были обследованы, другие нет, об этом Андрей Белый не упоминает нигде» (55). Здесь, опираясь на опыт современного стиховедения, в оправдание А. Белого следует отметить, что автор «Символизма» предугадал достаточный объем анализируемого материала для достоверных статистических выкладок. Другое дело — насколько репрезентативными оказались «списки ахейских кораблей» — «создателей русского стиха», — предложенные Белым и Брюсовым: пожалуй, что и тот, и другой вполне субъективны.

Во-вторых, Брюсов подверг сомнению главный методологический постулат Белого, сводившего всю ритмическую систему к одному- единственному ее элементу, а именно: к количеству и расположению в стихах данного поэта пиррихиев.

Выделив шесть основных ритмических форм 4-ст. ямба: I — полноударную — ЯЯЯЯ, II — с пиррихием на 1-й стопе — ПЯЯЯ, III — с пиррихием на 2-й стопе — ЯПЯЯ, IV — с пиррихием на 3-й стопе — ЯЯПЯ, V — с двумя пиррихиями на 1-й и 3-й стопах — ПЯПЯ и VI — на 2-й и 3-й — ЯППЯ, Брюсов характеризует методику Белого следующим образом: «Наблюдения Андрея Белого сводятся к подсчету количества тех или иных модуляций и тех или иных комбинаций из этих модуляций y различных лириков. Его статистические таблицы показывают, какую из этих модуляций и в каких сочетаниях данный поэт предпочитает (все — в определенной “порции” стихов). Сопоставляя цифры своих таблиц и принимая большую цифру пиррихиев и большее количество комбинаций из различных модуляций за большую ритмичность, Андрей Белый делает выводы о сравнительном “богатстве” ритма различных поэтов» (56).

Критик, безусловно, прав: сами по себе пропуски ударений на иктах (пиррихии) не могут полностью заместить собой все ритмообразующие элементы стиха, такие как: «цезуры, логический строй стиха, словесная инструментовка (аллитерация, внутренние рифмы, ассонансы и т.п.), расположение рифм, построение строфы, структура образов и т.д.». Особенно важную роль, по его мнению, в ритмообразовании наряду с пиррихиями играли словоразделы, которые применительно к 4-стопному ямбу он не вполне правомерно называл цезурой. Сопоставив два пушкинских стиха из «Полтавы»: «Тиха украинская ночь» и «Богат и славен Кочубей», которые у Белого проходили как ритмически идентичные, Брюсов замечает: даже мало-мальски «изощренное в ритмах ухо различит все громадное ритмическое различие этих двух стихов. Ритм первого нежен и гибок, второго — тверд и суров. Это различие определено различием цезур. В первом стихе пиррихическая стопа не отделена цезурой, и второстепенное ударение падает на предпоследний слог слова; во втором — пиррихическая стопа начинается непосредственно после цезуры, и второстепенное ударение падает на первый слог слова» (57).

Окончательный вердикт метра символистской стихопоэтики весьма ригоричен. Теория ритма, предложенная Белым, представляется ему неосновательной по крайней мере по трем причинам: «Во-первых, им отождествляются как имеющие одинаковый ритм стихи ритмически различные (он не принимает в расчет вариантов, образуемых в пирри- хических модуляциях — цезурами).

Во-вторых, ряд явлений в стихе им оценивается неверно (за показатель ритмического богатства признаются такие явления, которые могут и не обогащать ритма).

В-третьих, ряд явлений ритмической жизни стиха им вовсе не оценивается (например, видоизменение ритма, происходящее под влиянием логического строя стиха)» (58).

В заключение Брюсов стремится придать своей критике конструктивный характер.

Сначала он оговаривается, что и сам Белый отнюдь не был «не осведомлен о тесной связи, существующей между пиррихиями и цезурами. В одном месте своей книги (с. 276—278) он определенно признает ее. “Звуковая особенность пиррихической стопы, — говорит он,— зависит не только от самой стопы, но и от слова, которое эту стопу образует”. Несколько далее он говорит, что ритмический характер пиррихической стопы “резко изменяется” в зависимости от местоположения цезуры. Но потом, на протяжении всей своей книги, Андрей Белый нигде об этом своем утверждении не вспоминает и нигде не принимает в расчет зависимости пиррихиев от цезур. Так как многие выводы Андрея Белого решительно невозможны, если эту зависимость признавать,— приходится предположить, что все рассуждение об ней (указанные выше страницы) есть позднейшая вставка, обязанная своим появлением в книге какому-либо постороннему влиянию» (58—59).

Затем ему приходится признать, что незаурядное «критическое чутье» позволило автору «Символизма» высказать «ряд любопытных соображений», в частности о том, «что поэты 50-х и 60-х годов, следуя за Пушкиным в общих чертах ритма, выродили русский ямб в стих “прилизанный” и “благополучно гладкий”, обладающий призрачной легкостью. Не менее любопытно замечание, что y Сологуба и Блока “ритм пробуждается от пушкиноподобной версификаторской гладкости наследия Майкова и А. Толстого к подлинному ритмическому дыханию”. Заслуживают внимания и все другие характеристики ритма разных поэтов, старых и новых.

на этом пути, мы склонны объяснять исключительно той спешностью, с какой, по всем признакам, писался “Символизм”. Для осуществления замысла Андрея Белого нужны были многие годы предварительных изысканий и собирания материала. Между тем Андрею Белому хотелось, по-видимому, без промедления, связать некоторые свои беглые наблюдения с некоторыми своими, может быть, преждевременными догадками» (59).

Конечно, и здесь необходима некоторая коррекция с точки зрения сегодняшнего уровня стиховедческой науки. Брюсов, прямо скажем, и сам не отличался теми свойствами неспешной осмотрительности, в отсутствии которых он упрекает Белого. Белый, разумеется, не случайно оговорился о важности «местоположения цезуры» (словораздела на фоне стопоразделов). Он предложил один, достаточно грубый способ фиксации ритмического жеста, но не с тем, чтобы ограничиться только им, а с тем, чтобы уже потом продолжить более тонким анализом ритмики чередования реально ударных и безударных слогов в сочетании с другими компонентами ритмической системы. В поспешности, кстати сказать, его упрекал и другой авторитетный знаток версификации — Вячеслав Иванов, утверждавший, что он имеет «...несчастное свойство — все, что говорит и пишет, сейчас же и печатать. А это великое зло: читатели воспринимают эти мнения как нечто объективное, отстоявшееся»187. Важнее другое: при всей негативности общей оценки теории ритма, предложенной Белым, Брюсов сумел разглядеть в ней составную часть будущей объективной науки о стихе: «Если Андрей Белый пожелает работать более методически, не будет торопиться с красивыми обобщениями, согласится довольствоваться теми выводами, на которые уполномочивают сделанные наблюдения, — он, без сомнения, окажет значительные услуги молодой “науке о стихе”» (60). Что, как мы знаем, и произошло.

2

15 лет спустя, уже не по горячему следу, а осмотревшись и испытав методику Белого на практике, изложению ее основ и критике три параграфа своей книги «Введение в метрику» (6—8) посвятил В.М. Жирмунский. Как чистый стиховед, он сосредоточил свое внимание на частотности пропусков ударения в первых трех стопах 4-стопного ямба, способствующих ускорению темпа (allegro) или его замедлению (andante), на неустойчивости терминологических обозначений (полуударения, пиррихии, пэон 2-й или 4-й и пр.), на технологии графического метода и, наконец, на характеристике маркированных Белым фигур: «квадрата», «лестницы», «малого угла», «ромба», «крыши» и пр. применительно к индивидуальной манере того или иного поэта, полагая, что она есть не что иное, как «бессознательное предпочтение к стихам или фигурам известного типа»188. Особый интерес для нас, однако, представляет 8-й параграф, озаглавленный «Критика системы А. Белого». Жирмунский высоко оценивает «выдающееся значение работ А. Белого для изучения русского стиха». Впервые вместо отвлеченных схем традиционной метрики он «поставил перед исследователем реальное многообразие ритмических вариаций русского ямба, всецело определяющее особенности индивидуального ритмического стиля данного автора или произведения»; предложил метод, в основе своей «совершенно правильный: ритм как факт меняющийся, индивидуальный изучается н а ф о н е метра как явления общего, постоянного, неизменного». Но наибольшую заслугу Белого Жирмунский видит в том, что он уже сам практически приступил к систематическому описанию русского четырехстопного ямба у поэтов XVIII—XX вв. и попытался сформулировать результаты этих наблюдений в виде статистических подсчетов. Наряду с этим критик подчеркивает, что новая теория ритма не свободна и от целого ряда существенных методологических просчетов и ошибок, которые в работах учеников и последователей Белого «сложились в целую систему, в своей односторонности не менее губительную для теории русского стиха, чем отвлеченный схематизм традиционной метрики» (40). Жирмунский группирует их в четыре пункта:

1. Наименее удачной частью «Символизма», как ему представляется, оказались именно графический метод и связанные с ним подсчеты. С одной стороны, Белый учитывает только пропуски ударений, но игнорирует не менее существенные с ритмической точки зрения отягощения. С другой стороны, его таблицы «не отмечают деления стихотворения по строфам», тогда как «ритмические фигуры могут ощущаться прежде всего в пределах стихов, принадлежащих к одной строфе», существенно редуцируясь за ее пределами.

2. Как и Брюсов, Жирмунский не считает приемлемым статистический метод, основанный на сравнительно небольших порциях фактического материала (596 стихов), и вдобавок выражает опасения, что неоднородный в жанровом отношении материал может породить ложные представления об объективных показателях полученных статистических данных: «в различных стихотворных жанрах — в оде, элегии, послании, песне, эпической или лирической поэме — могут быть свои ритмические особенности, которые нейтрализуются при подсчетах Белого» (41).

3. Больше всего нареканий у Жирмунского вызвали субъективные оценочные суждения Белого, подхваченные его учениками как объективные и непререкаемые критерии, вызвавшие, кстати, в поэтической практике настоящую «погоню за “пиррихиями” и “пэонами”, за редкими и ничем не обоснованными ритмическими ходами» (43). Причина появления таких предпочтений кроется, по Жирмунскому, в общей тенденции в поэзии нового времени «к ритмической деформации силлабо-тонического стиха, к уничтожению наскучившей повторности “правильных” метрических ударений через один или два слога и столь же однообразных ритмических отступлений более обычного типа (например, пропуск ударения на третьей стопе)» (42). Пристрастия сегодняшнего дня неправомерно объективировать в своеобразную теоретическую систему и уж совершенно недопустимо распространять на оценку явлений исторического прошлого. Требует коррекции и само определение ритма, предложенное Белым, оказавшееся к тому же, как подметил Жирмунский, не столь однозначным. С одной стороны, «ритм в более широком и неопределенном значении “является выражением естественной напевности души поэта (духом музыки)”189, с другой стороны, в более специальном, техническом смысле ритм обозначает совокупность отступлений от метра190» (44). Определение, основанное на чисто отрицательном признаке, не вызывает доверия, ввиду чего, заключает Жирмунский, под ритмом следует понимать «реальное чередование ударений в стихе, в противоположность метру как идеальной закономерности, отвлеченной схеме». В таком виде оно «вполне соответствует основной мысли Белого и освобождает эту мысль от той неудачной формулировки, которая вызвала целый ряд недоразумений и не всегда справедливых нападок» (45).

4. Два заключительных замечания Жирмунского касаются уже упомянутой Брюсовым неустойчивой терминологии для обозначения «ритмических отступлений» и принципов акцентуации, «подсчета ударений, которые существенно влияют на результаты статистики» (45).

В дальнейшем Жирмунский вносит необходимые поправки по мере изложения своей собственной концепции, сопровождая их замечательно яркими иллюстрациями.

3

Однако самой конструктивной оценке теория Белого подверглась уже в наше время в статье М.Л. Гаспарова «Белый-стиховед и Белый- стихотворец». Выдающийся стиховед современности, как, впрочем, и его предшественники, чрезвычайно высоко отзывается о вкладе Белого в стиховедческую науку, приводит слова Б.В. Томашевского, которые любил повторять В.Е. Холшевников: «Талантливых стиховедов было много, а гениальный один — Андрей Белый», сравнивает произведенные им революционные преобразования с аналогичными действиями Галилея и Лавуазье: после того как «стиховедческие наблюдения у него были подкреплены статистическими подсчетами, стиховедение стало из искусства наукой»191, а главное — рассматривает оба тома его стиховедческих штудий — «Символизм» (1910) и «Ритм как диалектика» (1929).

Новаторская концепция ритма, предложенная Белым, считает Гаспаров, была предопределена объективным процессом поисков «новых стихотворных средств, свободных от ассоциаций с традиционными жанрами и темами и открытых для проявления художественной индивидуальности». В результате термины «метр» и «ритм» составили некую оппозиционную пару: «Слово “метр” было термино- логичнее, его было естественнее отнести к традиционному стиху, к однородной последовательности стоп; слово “ритм” было более расплывчато-многозначным, его было естественнее отнести к новому, расшатанному стиху. Новый стих оказывался стихом с ритмом, но без метра; но значило ли это, что старый стих был стихом с метром, но без ритма, без гибкости, позволяющей каждому поэту найти свое индивидуальное выражение? А если в традиционном стихе был и ритм, то в чем он заключался?» Все эти вопросы в совокупности породили концепцию ритма как систему отступлений от идеального метра. В противоположность реформаторам XVIII в. Тредиаковскому и Ломоносову, в большей или меньшей мере мирившимся с пиррихиями как «с досадным, но неизбежным недостатком» в ритмической организации стиха, Белый объявил такие отклонения от метрической схемы его «лучшим достоинством», поскольку «именно они на фоне однообразного метра складываются в изменчивый ритм» (447).

Выделив в классическом 4-ст. ямбе шесть его основных ритмических вариаций, Белый на основе точных подсчетов вскорости убедился в наличии некоторых характерных закономерностей в их распределении в творчестве поэтов ХVШ и XIX вв., что явилось открытием огромной важности — «началом создания исторической метрики русского стиха». Впереди маячила еще более заманчивая перспектива — изучение индивидуальных ритмических систем или даже ритмической характеристики отдельных произведений. Но «для этого пропорции шести вариаций были слишком грубым средством, нужно было идти дальше. Здесь-то и открывались две дороги» (448).

В стиховедческой части «Символизма», считает Гаспаров, Белый анализировал так называемый «статический ритм» — своеобразный одномоментный снимок «пропусков ударений внутри строки или группы строк», который можно было охватить единым взглядом и представить себе в виде, как считал исследователь, значимых фигур.

Совершенно иную стратегию применил он в «Ритме как диалектике», исходя из концептуального убеждения, что «художественное произведение без процесса творчества рассматриваться не может. <...> Анализ разрезает живую действительность. Душевный процесс художника ищет выраженья, он болеет желаньем высказаться. И отрезать прием от того, что его породило, грех против живой литературы»192. Динамическое развертывание ритма мыслилось им в процессе «отношений и переходов между строками»; во внимание принималось «не то, что внутри строк, а то, что между ними»; иными словами, изучению подлежал «ритм не пространственный, а временной, картина не симметрии, а нагнетания». Далее Гаспаров последовательно описывает методику такого рода анализа: «Каждая строка рассматривается не сама по себе, а на фоне предыдущих строк и измеряется степенью контраста с ними по формуле:

(n - 1)/n,

где n от удаленности от ритмического аналога — 0,8, 0,7 и пр. Текст разбивается на соизмеримые фрагменты, например катрены, и для каждого из них путем суммирования выводится свой коэффициент контрастности. «Перепад контрастности такого рода называется “ритмическим жестом” и обычно сопровождается и тематическим перепадом». Проанализировав таким способом текст «Медного всадника», автор «Диалектики ритма» пришел к «далеко идущему риторическому выводу о революционности пушкинской поэмы» (449).

Гаспаров считает эти две стратегии противоположными и даже находит для них разные философские обоснования — неокантианскую, преимущественно в риккертовском варианте, и антропософскую. На самом деле, однако, они не оспаривают, а дополняют друг друга, вернее, вторая совершенствует, модернизирует первую. Образно говоря, вместо изолированных рисунков, представленных в «Символизме», Белый предлагает рассматривать их в динамике следования друг за другом, аналогично клеймам в православной иконописи, образующим на базе общего хронотопа некий сквозной сюжет.

Эволюцию в развитии концепции ритма, которую можно наблюдать у Белого-стиховеда, по мнению Гаотарова, предопределила эволюция его собственной версификации как стихотворца. Не меньшую роль при этом сыграл его же исследовательский опыт на пушкинском материале, авторитетно подтверждающий, как, впрочем, для каждого русского стиховеда, любое сделанное им открытие в природе стиха вообще. «Если самое драгоценное в мелодической органике стиха есть ее непредсказуемость, то где ее следует искать в классическом стихе? Не в метре, т.е. не в полноударных стихах, потому что метр воплощает все самое повторное и предсказуемое в стихе, не в ритме отдельной строки, потому что все отклонения от метра в отдельной строке (пропуски ударений) и даже в паре смежных строк (ритмические фигуры) немногочисленны и заранее вычислимы; а в ритме последовательности строк, где контраст между каждой новой строкой и памятью о все меняющейся сумме уже прочитанных строк есть величина изменчивая даже внутри одного стихотворения, не говоря уже о разных. На этом и сосредоточился Белый после «Символизма». Его всегда соблазняло выражение ритмического облика целого стихотворения одним числом. При старом, статическом подходе этим числом была средняя доля “ритмических строк” (т.е. строк с пропусками ударений) от общего числа строк в стихотворении (“Символизм”, с. 394); при новом, динамическом подходе этим числом стал средний показатель контрастности всех строк в целом стихотворении или отдельных его четверостишиях. У этих показателей, в цифрах ли, в графиках ли, был вполне реальный стиховедческий смысл: они говорили, где в произведении стих звучит монотоннее, а где разнообразнее» (459).

Таким образом, по мнению достойного преемника Андрея Белого, ученого, чей вклад в стиховедение можно считать конгениальным новаторским идеям автора «Символизма» и «Ритма как диалектики», главная, поистине революционная его заслуга состоит в следующем.

Он «ввел в употребление объективный показатель однообразия и разнообразия ритма, лучше которого до сих пор ничего не предложено <...> Это вопрос не о статике, а о динамике восприятия стиха, не о ретроспективном, при перечтении, исследовательском определении его строя, а о непосредственном, при первочтении, читательском ощущении его звучания. Вероятно, отсюда можно пойти и дальше, к исследованию того, как создается ритм стиха, строка за строкой, на ходу и набирая инерцию и расшатывая ее. Из “Символизма” Белого выросло все сегодняшнее русское стиховедение, хотя при этом отпали все дорогие ему “ритмические фигуры”; очень может быть, что из “Ритма как диалектики” вырастет стиховедение завтрашнего дня, хотя при этом отпадут все дорогие Белому “ритмические жесты”» (459—460).

4

Среди многочисленных поклонников ритмической концепции Белого был и один из крупнейших поэтов-символистов второго призыва Максимилиан Волошин. Первая их встреча произошла 5 февраля 1903 г. Молодых людей, почти ровесников (разница в три года не в счет) сблизили, конечно, общие творческие интересы, но о версификации в ту пору ни тот, ни другой, очевидно, не помышляли. В ноябре того же года Волошин посещает «воскресенья» у Белого, который вместе с другими своими друзьями-единомышленниками, «аргонавтами», стремился объединить мифотворчество с жизнетворчеством193. Затем в течение последующих лет, практически ежегодно наезжая в Москву, Волошин неизменно встречается с А. Белым, который, как мы знаем, заложил основы своей теории летом 1909 г. Следовательно, всего вероятнее, Волошин познакомился с ней в ноябре 1910 г. на одном из заседаний «ритмического кружка»194 при Религиознофилософском обществе в доме Морозовой на Смоленском бульваре. В июле-августе 1914 г. в Дорнахе оба поэта, и Белый, и Волошин, как приверженцы эзотерического учения Штайнера участвуют в сооружении Гетенаума. Не исключено, что и здесь они могли обсуждать волновавшие их проблемы стихосложения. Так или иначе, Волошин вернулся в свой Коктебель во всеоружии покорившей его теории, основы которой в октябре 1918 г.195 преподал только-только вступившему на поэтическую стезю Владимиру Набокову.

5

Разносторонний талант Набокова, вообще склонного к синестезии, отличался, помимо всего прочего, обостренной теоретической рефлексией. Писатель чутко прислушивался к нюансам протекавших в его сознании творческих процессов, анализировал их, обобщал, писал «стихи о стихах» и даже в известном смысле посвятил этому феномену один из лучших своих романов — «Дар».

Существует устойчивое, но глубоко ошибочное мнение, будто он был выдающимся, изощренным прозаиком и в то же время посредственным, «второстепенным» поэтом. Как я стремился показать в монографии «Поэзия Владимира Набокова-Сирина», виртуозность прозаика и поэта объединились в нем в одно неразрывное целое по принципу отнюдь не конфронтации, а взаимообогащения, вследствие чего противопоставление в Набокове этих двух граней его таланта столь же абсурдно, как противопоставление атомов водорода и кислорода в воде.

Интерес к внутреннему устройству стиха у Набокова появился, по признанию писателя, со времен его обучения в Тенишевском училище, где отечественную словесность преподавал Владимир Васильевич Гиппиус, известный поэт и литературовед, писавший под псевдонимом Бестужев, пушкинские работы196 которого наверняка были известны благоговевшему перед ним ученику. Конечно же, он поощрял стихотворные искусы своих воспитанников, разбирал по косточкам их произведения, более чем вероятно, и с точки зрения версификации. Правда, лично Набоков на всю жизнь запомнил нанесенную ему обиду этим «огненным господином», когда тот принес в класс его первый незрелый сборник стихов «и подробно <...> разнес при всеобщем или почти всеобщем смехе»197. Полученный урок был хотя и чрезмерно строгим, но в высшей степени поучительным. После окончания училища начинающий поэт, будучи в Крыму, встречался с маститым хозяином Дома поэтов в Коктебеле Максимилианом Волошиным, познакомившим неофита с учением о ритме Андрея Белого. 27 октября Волошин приехал в Ялту на открытие художественной выставки «Искусство в Крыму», организованной Сергеем Маковским. Она была размещена в зале Ялтинской мужской гимназии (ныне главный корпус института «Магарач»). Там экспонировались и его работы. Набоков-отец познакомил сына с поэтом.

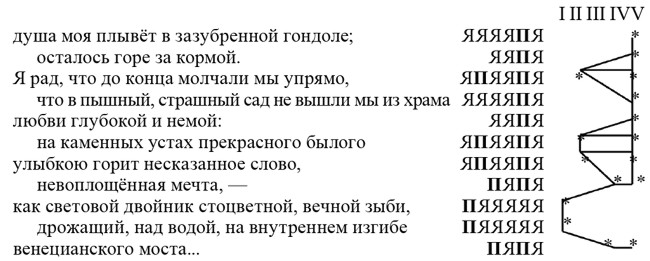

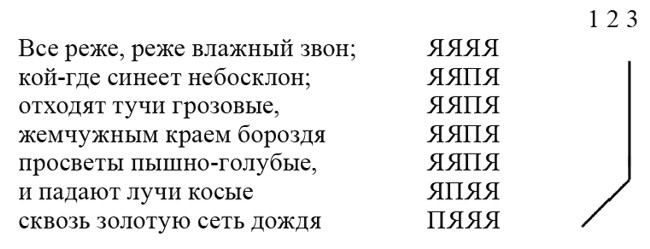

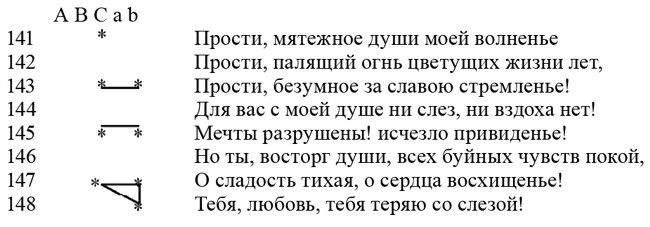

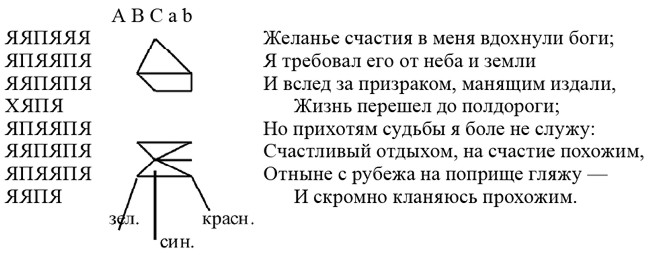

Вот как вспоминал об этой встрече Набоков в письме к матери: «Я помню, как однажды в Ялте, во время гражданской войны, холодной и мрачной зимой 1918 года, когда волны бушующего моря рвались через парапет и разбивались о плиты набережной, замечательный и прекрасно образованный поэт Максимилиан Волошин (1877—1932) читал мне в кафе великолепное патриотическое стихотворение, в котором местоимение “моя” или “твоя” рифмовалось с концовкой строки “и непреодолимая”, образовавшей комбинацию скадов198 I + II + IV»199. Речь идет о свеженаписанном стихотворении М. Волошина «Родина»

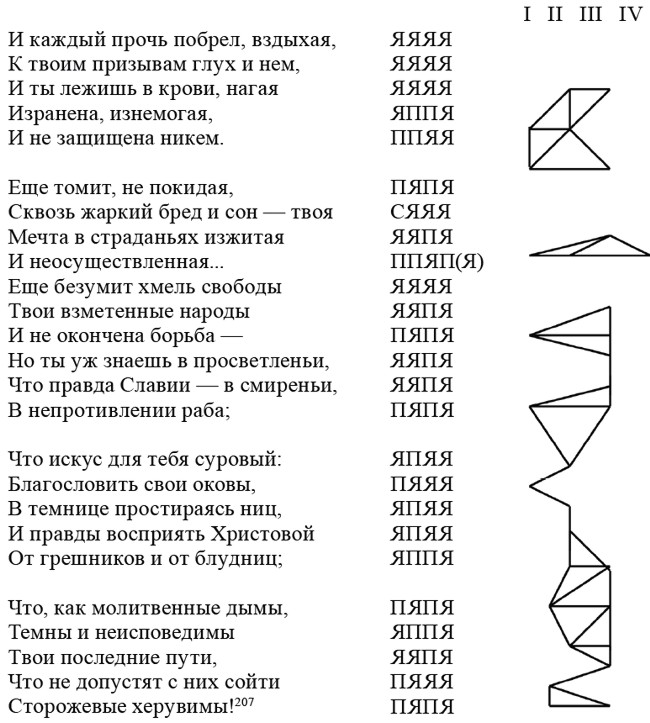

(30 мая 1918 <Коктебель>), которым, видимо, он иллюстрировал экзотические ритмические ходы, по Белому:

Эпиграфом к стихотворению послужили «Слова Исайи, открывшиеся в ночь на 1918 г.»: «Каждый побрел в свою сторону. И никто не спасет тебя»201. Как сообщает В.П. Купченко, начиная с 1910 г., поэт имел обыкновение гадать в новогоднюю ночь по Библии, наугад раскрывая страницу и записывая «выпавшие слова» в «творческой тетради»202203-Родине, обреченно дожидавшейся своей погибели. Благодаря судьбоносному библейскому подтексту и не в последнюю очередь продуманной ритмике стихотворение впитало в себя грозную апокалиптическую тональность.

Соединив пиррихии векторными линиями, получаем весьма прихотливый узор, свидетельствующий, как утверждал создатель столь экстравагантной теории ритма, о незаурядном мастерстве поэта, о богатстве ритмических модуляций его стихотворного текста. Особенно впечатляет 9-й стих «И неосуществленная», содержащий, если не учитывать подтвержденного рифмой отягощения последнего слога, целых три (!) аномальных пиррихия (ППЯП)204 и звучащий в результате с необычайной экспрессией. Впрочем, это центральное слово Набоков цитирует неверно, заменив его эквиметрическим «И непреодолимая» и срифмовав с вариативным местоимением: «моя» или «твоя». Первый биограф писателя Бойд считает, что его попросту подвела память, хотя восемью годами ранее, в 1942 г., он цитировал этот стих верно205. Иной точки зрения придерживается В.А. Черкасов: «24 года помнил и вдруг за 8 лет забыл! Последняя встреча с русским поэтом такого уровня на родной земле, который оставляет “беглецу по воле рока” (fato profugus) стихотворный завет, произносит священные слова, спасающие от забвения духовной отчизны, носит явно литературный характер и является значимой деталью в жизнетворческой биографии писателя. Поэтому замена слов здесь вряд ли случайна и отражает духовную установку Набокова по отношению к своей Родине и ее культуре»206. Не прошел незамеченным для жадно внимавшего молодого стихотворца еще один также чрезвычайно ответственный в смысловой композиции стихотворения стих раритетной ритмической формы (ППЯЯ): «И не защищена никем», созданный по образцу, искусственно сконструированному А. Белым: «И велосипедист летит».

Мудрено теперь в точности реконструировать беседу двух поэтов за столиком татарской кофейни в Ялте. Можно лишь предположить, что они, как водится между творческими людьми, почитали друг другу свои последние стихи, после чего старший обратил внимание начинающего на последние технические новинки. Как он излагал теорию Белого, показывал ли ритмические фигуры («ромбы», «углы», «крыши» и пр.) в их графическом начертании, ссылался ли на классические примеры, которыми оперировал автор «Символизма», не известно, но то, что эффектно проиллюстрировал ее собственным стихотворением, сомневаться не приходится.

Это стихотворение Набоков воспринял как руководство к действию, как непререкаемый эталон виртуозной работы с ритмом. Некоторые его мотивы отразились и в оригинальных набоковских стихах, написанных накануне изгнания. Такова, в частности, «Россия» («Не все ли равно мне, рабой ли, наемницей...», 1918, Крым), зачин которой перекликается с волошинским каламбуром: «Что правда Славии — в смиреньи,/ В непротивлении раба». В письме к Петровой от 9 декабря 1917 г. Волошин писал: «Знаменательно имя “славяне”. Для Запада оно звучит как имя рабов (esclavi). Раб и славянин по латыни — синонимы, и для Германии Россия — “славянский навоз”. Но внутренний смысл Славянства, то, что оно тайно несет в себе, — это Слава, Слово: Право Славии». Цитируя эти строки, Купченко констатирует: «Здесь — влияние идей не только славянофилов, но и Р. Штейнера; еще 19(6) июня 1905 г. В. записал в дневнике слова Штейнера: “У Славянской расы есть особые силы. Она четвертая мировая раса и из нее должна выйти шестая”»207.

Таковы также «Вьюга» («Тень за тенью бежит — не догонит...», 30 августа 1919), где прощание с родиной выдержано в тональности мрачного пророчества Исайи: «Это — Русь, а не вьюга степная!/ Это корчится черная Русь!// Ах, как воет, как бьется — кликуша!/ Коли можешь — пойди и спаси208!/ А тебе-то что? Полно не слушай.../

Обойдемся и так — без Руси!» (118); «Будь со мной прозрачнее и проще...», где лирический герой, утратив все самое дорогое: родимый дом, рощу, друга, а потом и родину свою, просит любимую: «Будь нежней, будь искреннее. Помни,/ ты одна осталась у меня» (122); и, наконец, 2-е стихотворение из цикла «Ангелы» — «Херувимы», одна из датировок которого привязана как раз к упомянутой встрече — 22 сентября 1918 г.; оно, будучи концептуально связано с трактовкой этого ангельского чина Дионисием Ареопагитом и Данте, подхватывает финальные строки волошинского стихотворения: «...Темны и неисповедимы/ Твои последние пути,/ Что не допустят с них сойти/ Сторожевые херувимы»209.

Далее, как мы знаем, Набоков заболел подобного рода ритмическими изысками. Об этом замечательно точно поведал его самый что ни на есть автобиографический персонаж — Федор Константинович Годунов-Чердынцев в романе «Дар»:

Несколько позже монументальное исследование Андрея Белого о ритмах загипнотизировало меня своей системой наглядного отмечания и подсчитывания полуударений, так что все свои старые четырехстопные стихи я немедленно просмотрел с этой новой точки зрения, страшно был огорчен преобладанием прямой линии с пробелами и одиночными точками, при отсутствии каких-либо трапеций и прямоугольников; и с той поры, в продолжении почти года — скверного, грешного года — я старался писать так, чтобы получалась как можно более сложная и богатая схема:

Задумчиво и бесполезно

Распространяет аромат

И неосуществимо нежно

Уж полуувядает сад, —

И так далее, в том же духе: язык спотыкался, но честь была спасена. При изображении ритмической структуры этого чудовища получалось нечто вроде той шаткой башни из кофейниц, корзин, подносов, ваз, которую балансирует на палке клоун, пока не наступит на барьер, и тогда все медленно наклоняется над истошно вопящей ложей, а при падении оказывается безопасно нанизанным на привязь210.

Используются, как не трудно убедиться, самые раритетные ритмические формы, а в двух последних стихах — возможные лишь теоретически, во всяком случае, в русской классической поэзии практически неприменимые...

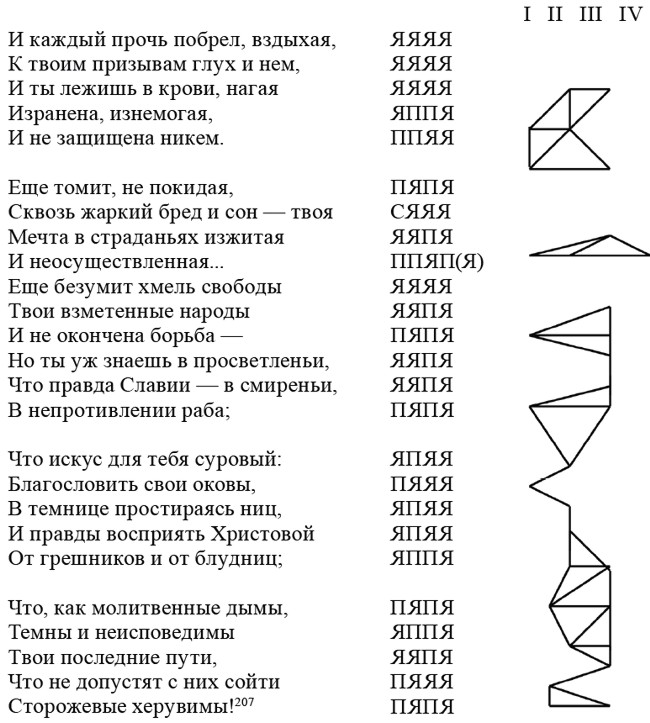

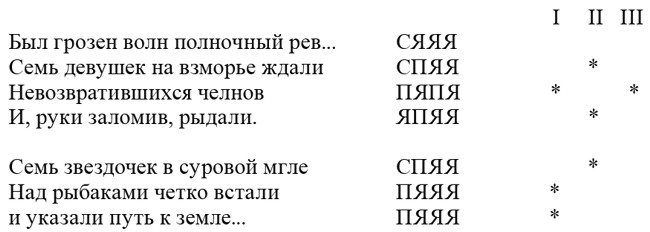

Особого внимания в этом рассуждении заслуживают слова о пересмотре «старых четырехстопных стихов» «с этой новой точки зрения», отчасти объясняющие некоторые хронологические нестыковки. Так, стихотворение «Большая Медведица», датируемое 28 сентября 1918 г.211

Как видим, фигура, которую образуют семь пиррихиев в шести стихах, начиная со второго, напоминает всем хорошо знакомое созвездие, именем которого названо стихотворение. Набоков искусно рисует поэтический и вместе с тем графический образ: семь девушек, оплакивающие пропавших без вести рыбаков, символически отражаются в семи звёздочках, «чётко вставших в суровой мгле» и выстроившихся в импровизированный указатель. По замыслу поэта, воображаемая графика передаётся акустическим путём: каждая звёздочка актуализируется пиррихием или, по терминологии Набокова, «полуударением» (3, 135). Конечно, взаимодействие акустического и визуального ряда носит чисто умозрительный, а потому конвенциональный характер. Если автор и воспринимающий не договорились о правилах игры, она попросту не состоится или, вернее, останется незамеченной. Как тут не вспомнить анекдот о самоуверенной барышне, которая на вопрос, умеет ли она играть на фортепиано, ответила: « — Не пробовала, но, скорее всего, сумею!» К тому же Набоков в данном случае разделял заблуждение А. Белого, считавшего идеальной метрической нормой полноударный ямб (ЯЯЯЯ), а ритмом — реальное распределение отступлений от него. На самом же деле, как показывает статистика, ближе всех к произносительной норме была ритмическая форма с пиррихием на 3-й стопе (ЯЯПЯ). Следовательно, большая часть пир- рихиев, располагавшихся на самой удобной для них позиции, в реальном произношении оставались в тени.

Это стихотворение примечательно тем, что открывает собой ряд версификационных опытов Набокова, в которых ритмодиаграмма приобретает изографические свойства, т.е. ритмика, помимо акустического задания, призвана реализовать некие, пусть и условные, пластические образы.

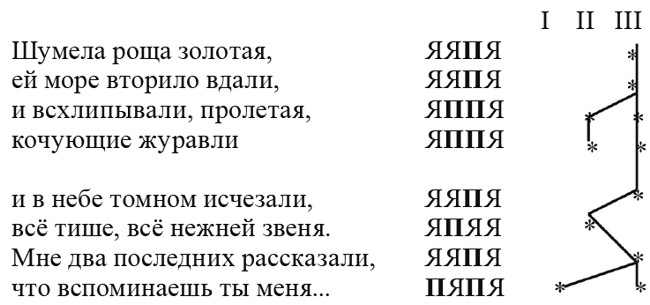

Не менее эффектный пример образного воплощения субъективного графического задания представляет стихотворение Набокова «Журавли» (24 октября 1918), созданное в непосредственной хронологической близости от «Большой Медведицы» (а именно месяц спустя):

(301)

Пиррихии выстраиваются в характерный журавлиный клин, с вожаком на его острие, двумя «журавлями» сбоку основной цепочки и «двумя последними», к месту упомянутыми в заключительных строках стихотворения.

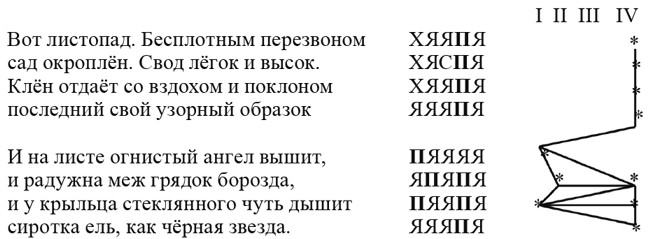

Более значительной степени абстрагирования требует рисунок кленового листа, вернее одной его половины, в стихотворении «Осень» («Вот листопад. Бесплотным перезвоном...», 2 октября 1921), выполненном, правда, не 4-стопным, а 5-стопным ямбом:

(159)

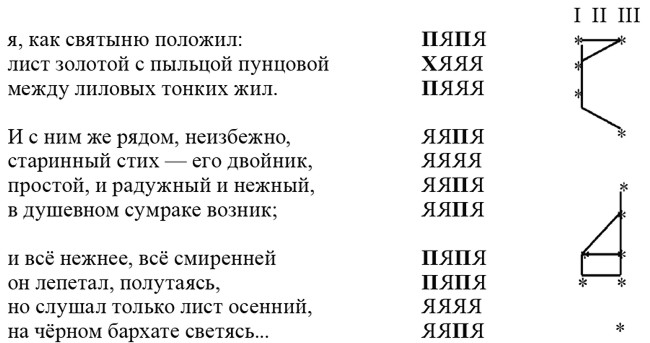

Небезынтересно сравнить его с тематически и хронологически сопредельным стихотворением «На чёрный бархат лист кленовый...», опубликованным 7 декабря 1921 г.:

(64)

Здесь нет даже намёка на узнаваемый абрис кленового листа, как в «Осени», однако «лиловые тонкие жилы» при желании можно различить. Скорее Набоков в данном случае не ставил перед собой конкретной изобразительной задачи — положить на чёрный бархат чёткий контур кленового листа; его больше волновал «старинный стих — его двойник», лепечущий в «душевном сумраке» «всё нежнее, всё смиренней». Особую значимость при этом приобретает эпитет-деепричастие «полутаясь», несущий отсвет сокровенного художественного намерения — выявить аффективные ореолы уподобленного опавшему кленовому листу старинного стиха.

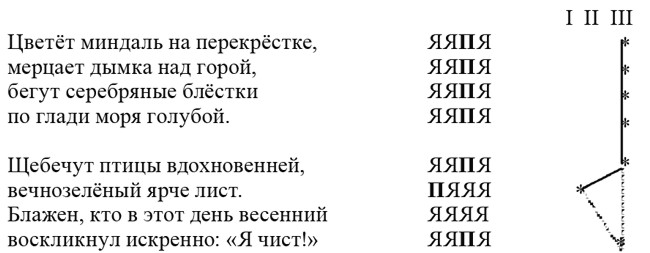

Близкий по замыслу абрис соединённых векторной линией пирри- хиев представляет двухкатренная миниатюра «Цветёт миндаль на перекрёстке...» (24 марта 1918):

(90)

Как и в «Осени», своеобразная лирическая экспозиция реализуется первым катреном с добавлением начального стиха второго; все пять стихов подряд представлены фоновой ритмической формой с пиррихием на 3-й стопе. Прямая линия — «черенок» не только графически, но и акустически моделирует эффект монотонии. Закругление узкого, скорее всего клинообразного, «вечнозелёного листа» начинается с 6-го стиха, в котором вербально обозначено и «ярко» актуализировано благодаря контрастной ритмической форме с пиррихием на 1-й стопе само его присутствие. Единственная полноударная строка активно акцентирует идейный смысл нарисованного пейзажа, провоцируя две пунктирные линии. Заключительный стих, фиксируя самый кончик листа, вновь возвращает к вертикальной оси пиррихиев на нейтральной третьей позиции. Финальное восклицание «Я чист!» звучит тем эффектнее, что ему предшествует созвучный с ним эмоционально подчёркнутый трёхсложный (с пиррихием) эпитет «искренно».

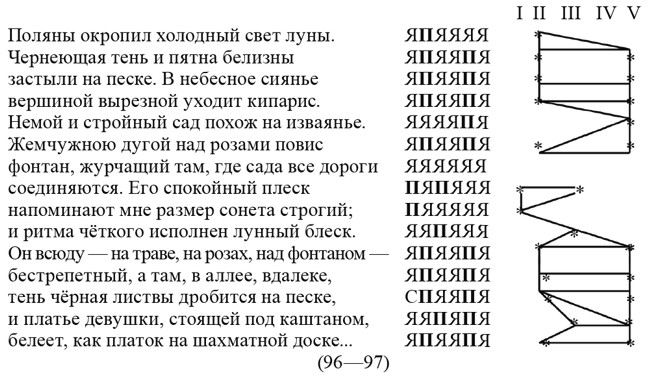

Несомненный интерес с точки зрения ритмики, провоцирующей игру как видео-, так и аудио-рядов, вызывает стихотворение, написанное пятью днями раньше бесспорной в этом смысле «Медведицы», «Лунная ночь» (18 сентября 1918):

(96—97)

Полученный силуэт достаточно сложен и прихотлив. С одной стороны, он чем-то напоминает силуэт крымского кипариса, так сказать, в ночном интерьере. С другой стороны, причудливое переплетение линий с тремя узловыми, расходящимися лучами центрами можно интерпретировать и как фрагмент звёздного неба, и как повисший «жемчужною дугой над розами» фонтан, и как поэтический план сада с соединяющимися дорожками... Во всех случаях, конечно, рисунок следует признать весьма схематичным. Не забудем, однако, что стихотворение выполнено не 4-х, а 6-стопным ямбом, ритмические формы которого изучены пока недостаточно. Выразительная чёрно-белая графика ночного пейзажа, органично переходящая в скульптуру («немой и стройный сад похож на изваянье»), дополняется звуковой, чисто поэтической и даже шахматной образностью.

Наиболее выделенными оказываются три «звёздных» стиха с пиррихием на 3-й стопе, сигнализирующим о дактилическом цезурном окончании. Это 8-й стих: «соединяются. Его спокойный плеск»; 10-й: «и ритма чёткого исполнен лунный блеск» и 15-й: «белеет, как платок на шахматной доске». Экспрессия 8-го стиха усиливается резким, образно мотивированным анжамбманом. И это не случайно: в тексте, состоящем из 15 стихов, 8-й оказывается как раз посредине, на самом экваторе, в центре переключения зрительных ассоциаций на слуховые.

Нельзя не обратить внимание и на группу из четырёх стихов (с 7-го по 10-й), в которых отсутствует пиррихий на предпоследней стопе, обязательный для всех остальных. Это описание фонтана, в частности сравнение его «спокойного плеска» со «строгим размером сонета». Она открывается единственным полноударным 6-стопным ямбом «фонтан, журчащий там, где сада все дороги»; задаётся чёткий, подобный стуку метронома ритм, который поддерживается, как уже отмечалось, контрастно значимым отсутствием пропуска ударения в 5-й стопе и в трёх следующих стихах, развивающих синестезический мотив ритмического единства видимых и слышимых реалий ноктюрна.

Заметим, кстати, что и само стихотворение приближается к аномальной модели опрокинутого шекспировского сонета с дополнительным 15-м стихом, отграниченным, между прочим, в конфигурации ритмической решётки, по А. Белому. Весь остальной текст, развёртываясь в обратную сторону по вертикали, поскольку сонет всё-таки опрокинутый, членится на три сонетных компонента: 6 + 4 + 4. Тематически их можно обозначить, восстанавливая прямой порядок: «Кипарис в ночном саду»+«Фонтан»+«Универсальность чёткого ритма лунного блеска».

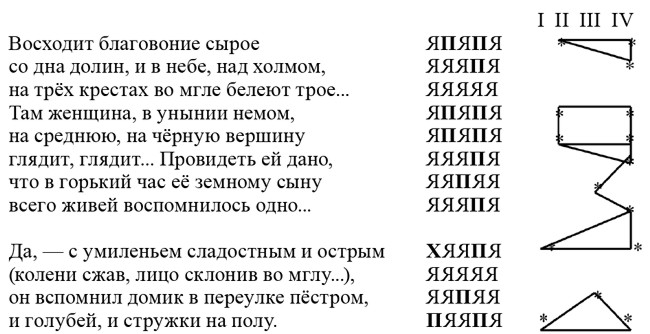

Наконец, ещё два случая реализации преднамеренного графического задания представляют, возможно, стихотворения «Итальянке» («К тебе, в минувшее, к иной чудесной доле...») и «На Голгофе» («Восходит благовоние сырое...»), опубликовано 1 мая 1921 г.

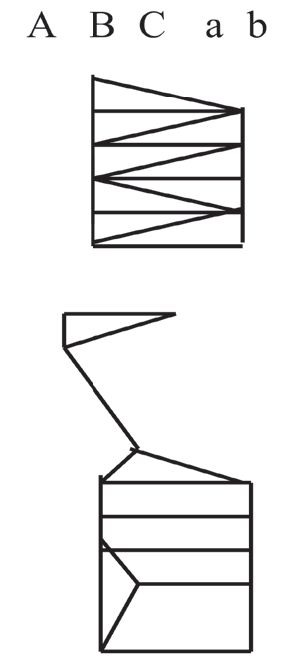

Итальянское стихотворение написано разностопным ямбом, 6- и 4-стопные строки которого группируются по три (664), отдалённым образом имитируя знаменитые Дантовы терцины:

(163)

Уже в лирическом зачине недвусмысленно формулируются временные и пространственные детали, сопутствующие лирическому переживанию. Лирический герой, обращаясь к прекрасной итальянке, переносится в воображении «в минувшее, к иной чудесной доле» и называет главную примету характерного для Венеции транспортного средства: «душа моя плывёт в зазубристой гондоле». Идея «зазубристости», как видим, находит соответствующее графическое воплощение в конфигурации пиррихиев. Зубчатый профиль гондолы, с её высоко вздёрнутым носом, образуется благодаря систематическому заострению всех четырёх трёхстиший; местом заострения служат вынесенные на 3-ю, 2-ю или даже 1-ю стопу пиррихии, а местом соединения — укороченные 4-стопные строки, с резкими мужскими окончаниями, к тому же последовательно рифмующимися друг с другом попарно через два смежных стиха. Замечательно, что чем «выше» очередное трёхстишие располагается по вертикали, тем круче и уже его заострение. Слегка закруглённые своды двух «нижних» трёхстиший вполне могут быть графическими аналогами завершающего стихотворение «внутреннего изгиба венецианского моста».

(164)

В первой графически выделенной части, составленной из двух четверостиший перекрёстной рифмовки, запечатлены «трое», белеющие во мгле на крестах: крайние распятия представлены треугольниками, а среднее — симметричным квадратом. Именно он — объект горестного созерцания Богоматери. В заключительном, также отграниченном пробелом от восьмистишия катрене символически сошлись провидение несчастной женщины и живое воспоминание её «земного сына», а именно: возникшие в его воображении «домик в переулке пёстром», «и голуби, и стружки на полу»...

Таким образом, наше предположение о сознательной установке Набокова на графический аккомпанемент выражаемой образной мысли в достаточной мере подтвердилось. Полученные результаты были существенно уточнены, а материал исследования расширен после того, как нам удалось ознакомиться с коллекцией рукописных альбомов, которые, будучи в Крыму, составлял сам поэт, а позднее до 1931 г. вела его мать.

Увлечение ритмическими экспериментами в духе автора «Символизма» продолжалось, разумеется, больше года. Даже в поздних своих стихах, в том числе и написанных по-английски, Набоков пусть и без юношеского фанатизма стремился по возможности разнообразить ритмику своих стихотворных текстов, заставить ее работать на содержательность, т.е. в конечном счете избегать удручающей «прямой линии с пробелами и одиночными точками».

2.9.2. О СТИХОВЕДЧЕСКИХ РУКОПИСЯХ НАБОКОВА

В НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

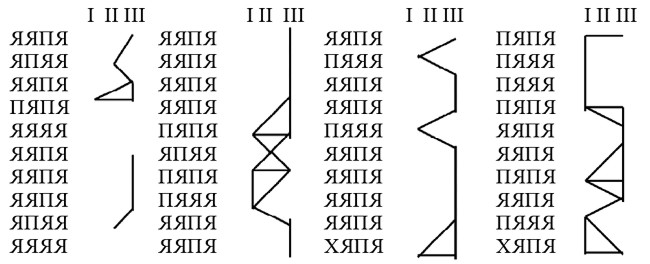

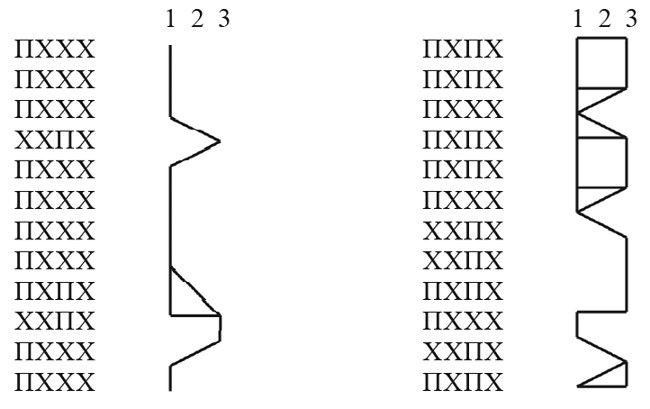

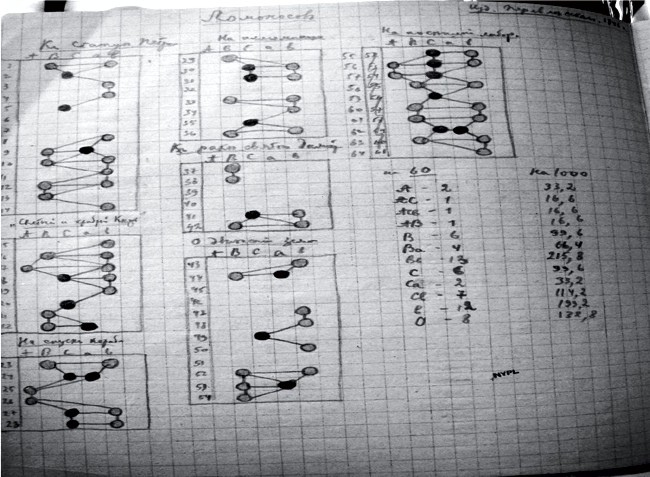

В ноябре 2012 г. мне наконец удалось ознакомиться с архивом Набокова, хранящимся в фонде Берга Нью-Йоркской публичной библиотеки. Выяснилось, что свыше пятидесяти рукописных и машинописных текстов, написанных преимущественно в Крымский период, снабжены характерными диаграммами, начертанными рукой автора в духе А. Белого. В основном это произведения, выполненные самым стандартным, а потому, в принципе, нейтральным, разнорабочим размером — 4-стопным ямбом. Таковы, к примеру: «Ангел-хранитель» и «Херувимы» из цикла «Ангелы», датированного 18—30 сентября 1918 г.212, а также «Я был в стране воспоминаний...» (17 февраля 1919) и «Сторожевые кипарисы» (25 ноября 1919), фрагменты из десяти первых стихов, которые в диаграммах выглядят так:

Впрочем, всегда склонного к исследовательской рефлексии Набокова не могли не заинтересовать и другие, более сложные метрические построения, в частности 5-, 6-стопные и разностопные ямбы. Диаграммами в его крымском альбоме размечены следующие стихотворения из «ангельского» цикла: «Господства» (26 сентября 1918) (Я5), «Серафимы» (18 сентября 1918) (Я6), «Силы» (27 сентября 1918) (Я6) и «Престолы» (25 сентября 1918) (Я6-3/4). Они сопровождались соответствующими диаграммами:

По той же методе Набоков интерпретировал не апробированные А. Белым 4-стопные хореи. Вот как, например, выглядит этот размер в стихотворениях «Пчела» (2 марта 1919) (полностью) и «Петр в Голландии» (17 марта 1919) (первые двенадцать строк):

журавлиного клина в «Журавлях», фрагментов листьев в стихотворениях «На черный бархат лист кленовый...», «Цветет миндаль на перекрестке...» и др220. Среди самых ранних прецедентов можно отметить также уже упомянутый опрокинутый полусонет «После грозы», написанный в Олеизе 4 июля 1918 г.221:

Казалось бы, незамысловатый, если не примитивный рисунок должен был, по идее, скомпрометировать ритмику (две «унылых прямых линии»), но он с поразительной пластикой и лапидарностью передает умиротворение отбушевавшей природы, вертикальное падение последних капель и контрастирующие с ними «косые» лучи внезапно проглянувшего сквозь тучи солнца.

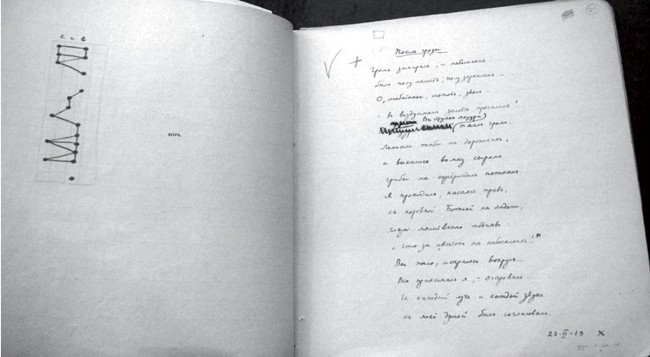

Еще одно одноименное «После грозы», но не опубликованное стихотворение сохранилось в черновой тетради с ритмодиаграммой, выполненной самим поэтом.

220 См.: Федотов О. Поэзия Владимира Набокова-Сирина. Ставрополь, 2010. С. 178—189.

221 <Апрель 1919>» (93), но, видимо, более точна датировка, начертанная рукой автора.

Не будучи профессиональным стиховедом, Набоков иногда допускал элементарные ошибки в расстановке пиррихиев. Например, пятнадцать строчек ноктюрна «Лунная ночь» («Поляны окропил холодный свет луны...»), выполненных 6-стопным ямбом, он интерпретировал не совсем точно, неправомерно соединив два пиррихия в 4-м и 6-м стихах по вертикали, а также из-за неправильной трактовки стихов 8-го, 9-го и 12-го. В результате ритмическая диаграмма, начертанная рукой поэта (см. фотокопию справа), не совпадает с реальным распределением ударных и безударных слогов (см. наш вариант сверху).

Кроме снабженных ритмическими схемами и диаграммами 55 стихотворных текстов, в коллекции Берга присутствуют еще два рукописных блокнота с заголовками: 1) « О шестистопном ямбе Жуковского» и 2) «Ритм шестистопного ямба Е.А. Баратынского». Датировка в обоих случаях отсутствует, однако, по логике вещей, их следует безусловно отнести к уже известному нам крымскому запойному увлечению молодого поэта ритмологией Белого.

Внизу обложки первого блокнота помещена помета: «По изданию Глазунова, 1895 г.» и аннотирующий подзаголовок «Схемы ритма 6-стопного ямба Жуковского».

Рабочие страницы блокнота действительно плотно заполнены исключительно диаграммами ритма всех стихотворений поэта из указанного сборника, выполненных 6-стопным ямбом, начиная с

Все графически обозначаемые стихи имеют сквозную нумерацию213, вербальный текст стихотворений не приводится. Мы сделали исключение для данного текста, поскольку его ритмическая схема сопровождается загадочной цифровой записью:

1/3 + 1/1 + 1 + 1/1 +1 + 1/1 +1/1 + 1/1 + 1= 6 3/15 = 93/15.

Суммиров. 2 + 11 + 3 + 3 + 1 = 32

93/15 + 32 + 8 = 0,026»

Что обозначают эти дроби, целые единицы (возможно, полноударные, без пиррихиев, стихи?), каким образом они суммируются и как выводится окончательный результат, без авторского комментария остается неясным, хотя и предполагается некоторый смысл в свете гаспаровского истолкования методики анализа ритма как диалектики, рассчитываемого по формуле:

n-1/n

где n удаленности от ритмического аналога — 0,8, 0,7 и пр. Скорее всего, Набоков как-то модифицировал эту методику223 или только примеривался к ней. В любом случае признать ее идентичной модели расчета «коэффициента контрастности», которую Белый разработал в своей поздней, не столь популярной работе, пока не удается.

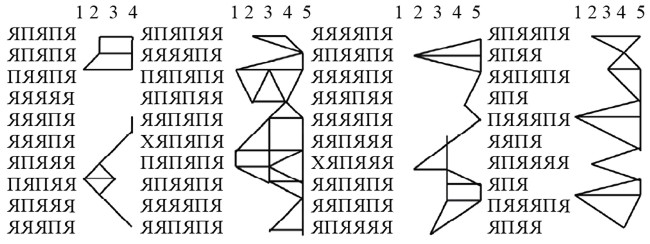

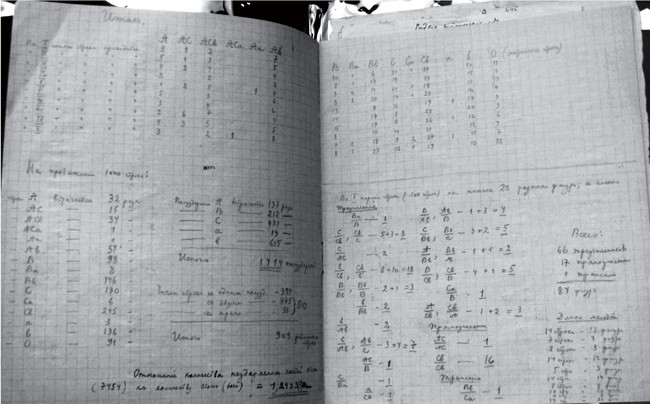

Второй блокнот, как и первый, имеет заголовок «Ритм шестистопного ямба Е.А. Баратынского» с пометой внизу обложки: «Издание Иогансона. Киев, 1894». Большую часть его страниц занимают ритмические диаграммы 26 стихотворений Баратынского, содержащие в общей сложности 1000 строк. В отличие от первой тетради, где статистика ритмических форм 6-стопного ямба базируется на сверхрепрезентативном материале в 3605 стихов, на этот раз Набоков довольствовался значительно меньшим по объему материалом в 1000 строк, очевидно, опираясь на пример Андрея Белого, объявившего достаточной порцию в 596 стихов. Задуманное им исследование обогатилось сравнительным материалом по ритмике 6-стопного ямба у Ломоносова (Изд. Перевлевского, 1846) и Бенедиктова (Изд. Вольфа, без указания даты224), а также попытками цифровой обработки полученных статистических данных.

Таковы прежде всего цифровые итоги ритмики 6-стопного ямба Баратынского.

223

224 Скорее всего, двухтомник 1902 г.

Они, в принципе, могут прояснить принципы акцентуации, которых придерживался поэт-исследователь, установленный им коэффициент «полударности», т.е. отношение неударных частей стоп к их количеству, а также обозначить контуры выявленной им статистики ритмических фигур в 6-стопных ямбах Баратынского (треугольников, прямоугольников и трапеций). Некоторые вопросы вызывает цифра в 7454 «полударных» слога, полученная, скорее всего, путем сложения 6000 ямбических стоп, в каждой из которых один слог лишен ударения по определению, и 1414 зафиксированных «полударений». В таком случае недостает 40 слогов. Они, надо полагать, накопились в аката- лектических стопах, завершающих женские стихи. При этом Набоков почему-то игнорирует возмущающие его расчеты дополнительные ударения в спондеях.

Немалую пищу для размышлений о стиховедческих идеях Набокова и, возможно, о других, не реализованных им впоследствии планах дает сравнительный материал по 6-стопному ямбу Ломоносова.

Здесь представлены ритмодиаграммы семи стихотворений Ломоносова, насчитывающих в общей сложности 64 стиха, а также дается статистика, округленно, на 60 и 1000 стихов.

Кроме разнообразия анализируемых ритмических систем, второй стиховедческий блокнот заслуживает особого внимания из-за помещенной в нем диаграммы неравностопного восьмистишия Баратынского «Безнадежность» <1823>:

Как видим, в ритмодиаграмме задействованы только 6-стопные строки, 4-стопные оставлены без внимания. Не менее, чем приведенные цифры, загадочны пометы к пиррихиям на 2-й, 3-й и 5-й стопах, намечающие их колористические характеристики, а также отсутствие соединительных линий по вертикали на 5-й стопе. Апелляция к зеленому, синему и красному сегментам спектра, можно было бы предположить, была продиктована убеждением Набокова и его матери в том, что он обладал синестезическим даром видеть или даже слышать буквы и звуки в цвете.

В своей знаменитой «исповеди синэстета» в начале 2-й главы «Других берегов» Набоков излагает собственные субъективные представления о цвете букв, поселившиеся в его сознании с детства, лет с 6—7. Строя замок из разноцветных азбучных кубиков, мальчик обратил внимание матери на то, «что покрашены они неправильно». Тут же выяснилось: мать тоже обладает audition coloree («цветным слухом»), охватывающим не только буквы, но и ноты, которые «были для нее, как желтые, красные, лиловые стеклышки», причем «азбучные радуги» сына и матери совпадали не вполне.

Уже взрослый писатель, вспоминая детские годы, пытается разобраться в природе столь необычного врожденного дара:

пока воображаю ее зрительный узор. Чрезвычайно сложный вопрос, как и почему малейшее несовпадение между различными начертаниями единозвучной буквы меняет и цветовое впечатление от нее (или иначе говоря, каким именно образом сливаются в восприятии буквы ее звук, окраска и форма), может быть как-нибудь причастен понятию “структурных” красок в природе. Любопытно, что большей частью русская, инако- писная, но идентичная по звуку, буква отличается тускловатым тоном по сравнению с латинской.

Черно-бурую группу составляют: густое, без галльского глянца, А; довольно ровное (по сравнению с рваным R) Р; крепкое каучуковое Ж, отличающееся от французского J, как горький шоколад от молочного; темно-коричневое, отполированное Я. В белесой группе буквы Л, Н, О, Х, Э представляют, в этом порядке, довольно бледную диету из вермишели, смоленской каши, миндального молока и шведского хлеба. Группу мутных промежуточных оттенков образуют клистирное Ч, пушистосизое Ш и такое же, но с прожелтью, Щ.

Переходя к спектру, находим: красную группу с вишнево-кирпичным Б (гуще, чем B), розово-фланелевым М и розовато-телесным (чуть желтее, чем V) В; желтую группу с оранжевым Ё, охряным Е, палевым Д, светлопалевым И, золотистым У и латунным Ю; зеленую группу с гуашевым П, пыльно-ольховым Ф и пастельным Т (все это суше, чем их латинские однозвучия); и наконец, синюю, переходящую в фиолетовое, группу с жестяным Ц, влажно-голубым С, черничным К и блестяще-сиреневым З. Такова моя азбучная радуга (ВЁЕПСКЗ)»214.

Конечно, в нашем случае речь не должна идти о буквах. Возможно, подобно тому, как у матери Набокова к алфавиту примешивались ноты, у ее сына цветной слух распространялся на пиррихии, т.е. на пропуски ударений на сильных позициях 6-стопного ямба. Напрашивается, впрочем, и более вероятное истолкование: раскрашенные таким образом точки ассоциировались у поэта с соответствующими сегментами спектра или просто способствовали наглядности.

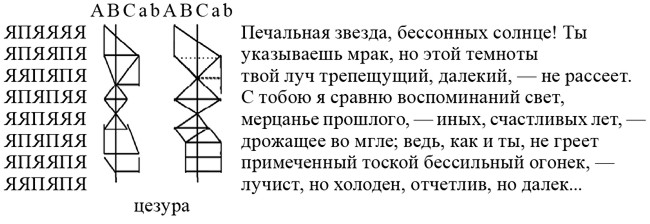

Завершая характеристику ритмики 6-стопных ямбов, в интерпретации Набокова, следует коснуться и его вольного перевода стихотворения Дж. Байрона «Sun of the Sleepless» (7 сентября 1918), ритмическая схема которого содержится в рукописном сборнике под названием «Стихи В.В. Набокова» (1918) на с. 1:

215 этого текста из-за вкравшейся в рукопись Набокова ошибки в трактовке 7-го стиха, в котором пиррихий он разместил не на 2-й, а на 3-й стопе, а также по обыкновению своему соединил векторными линиями не все пиррихии в смежных стихах (в данном случае в пределах одного стиха, второго и третьего). Обращает на себя также внимание рассекающая диаграмму Набокова вертикальная линия, обозначающая цезуру. Следовательно, в образ ритма 6-стопного ямба он включал и немаловажную цезурную паузу.

Итак, стиховедческая составляющая многогранного дара Набокова оказывается более существенной, чем она нам до сих пор представлялась. Необходимо тщательным образом отобрать и систематизировать все метапоэтические и собственно стиховедческие наблюдения писателя, по возможности опубликовать их, проанализировать, соотнести с его собственным поэтическим творчеством, с тем чтобы в конце концов по достоинству оценить как его поэзию, так и вклад в науку о стихе.

2.9.3. НАБОКОВ КАК СТИХОВЕД

Собственно стиховедением в академическом смысле Набоков профессионально не занимался. Однако, опираясь на традиции, заложенные Тредиаковским, Ломоносовым, Кантемиром, Востоковым, Андреем Белым и Маяковским, он со знанием дела поверял свои стихотворные опыты стиховедением, посредством теоретической авторефлексии. Особенно показательны в этом отношении его метапоэтические тексты, роман «Дар» и так называемые «стихи о стихах», о которых мне уже не раз доводилось писать216.

Онегину” Александра Пушкина».

Комментатор не претендует на систематическое изложение своей стиховедческой концепции. Он ограничивается лишь самыми общими соображениями о различии русской и английской просодии, избрав в качестве эталонного образца первой 4-стопный ямб «Евгения Онегина». Отдавая должное трудам представителей отечественной науки о стихе, история развития которого не выходит за пределы двух веков, Набоков отмечает скудость и терминологическую сбивчивость подобных работ, написанных английскими учеными, несмотря на то, что как раз они располагают несравненно более богатым, просто-таки «колоссальным» фактическим материалом. Те же немногие рассуждения о структуре 4-стопного ямба, которые ему попадались в английских источниках, определенно «не дают сколь-либо систематического представления о модуляциях этого размера, ограничиваясь утомительными рассуждениями об «апострофизации», «заменах стоп», «спондеях» и так далее» (749).

Поэтому он разрабатывает собственную несложную и краткую терминологию, призванную послужить своеобразным посредником между гениальным романом в стихах и его англоязычными читателями, не владеющими русским языком. Для этого ему пришлось объяснить некоторые особенности русского 4-стопного ямба применительно к английским метрическим аналогам и весьма обстоятельно обосновать некоторые подробности классификации основных ритмических форм.

Во втором разделе своих заметок, озаглавленном «Стопы», Набоков предлагает весьма оригинальную классификацию систем стихосложения, как они сложились в Европе «в этом тысячелетии»: 1) силлабическую, 2) метрическую, 3) ритмическую (cadential) и 4) смешанную. Три последних обозначения далеки от традиционных. Под «метрической» системой подразумевается не античный стих, а классическая силлаботоника; под «ритмической» как подвидом «метрической», «но совместимой с определенными силлабическими структурами», то, что современная метрика называет «тоническим стихом» (в ней главенствует «ритм, образуемый произвольным количеством ударений, располагающихся через произвольные промежутки»; и наконец, под четвертой определенно мыслится верлибр. «Ее область — нерифмованные свободные стихи, которые, с точки зрения классификации, настолько приближаются к прозе, что отличаются от нее почти единственно лишь особой типографской разбивкой на строки» (750).

В трактовке классических форм силлаботоники Набоков позиционирует себя последовательным сторонником стопной теории, полагая, что стопа не только является основным элементом соответствующего стиха, но и может быть отдельным размером, если речь идет об элементарных одностопниках («монометрах»217).

объясняется терминологический разнобой в ее обозначении: «метрическая» система, как названа она в начале параграфа, уступает затем место «тонической»218, которая «основывается прежде всего на регулярном ритме в стихотворной строке, где метрическое ударение стопы стремится совпасть со словесным ударением, а безударная доля стопы — с неударным слогом слова. Постоянное повторение таких совпадений воспринимается как повторение одинаковых стоп» (751). Однако такие совпадения не абсолютны. Вслед за Белым, но используя свою терминологию, Набоков обозначает «четыре вариации ямбической стопы, применяемые на практике в стихах»:

«1. Правильная стопа: U-' (за долей, не несущей ни метрического, ни словесного ударения, следует доля с метрическим и словесным ударением) <...>

2. Стопа — скад (или ложный пиррихий): U- (за долей, не несущей ни метрического, ни словесного ударения, следует доля без словесного ударения, но с ударением метрическим) <...>

3. Наклон (или инверсия): U'- (доля, несущая словесное ударение, но метрически безударная, за которой следует доля без словесного ударения, но с ударением метрическим) <...>

Рассматривая скады на материале 4-стопного ямба, Набоков скрупулезно сопоставляет специфические свойства русского и английского языков применительно к «слабым односложным словам, играющим в речи сравнительно незначительную роль (артикли, предлоги и др.), помимо тех случаев, когда они особо выделяются» (754). Разница между русскими и английскими служебными односложниками не кажется ему слишком значительной, а так называемые полускады (переходные и пограничные случаи: слова типа while, when, had) он считает возможным не учитывать. Иную картину видим в скадах, которые неизбежно продуцируют многосложных слова. «Русское многосложное слово независимо от его длины (если только это не искусственно составленное многосложное слово, в котором заметны швы219) может иметь только одно ударение, и следовательно, в слове любой длины только одно ударение может совпасть с метрическим. <...> С другой стороны, в английских многосложных словах может иметься второстепенное ударение, особенно характерное для американского произношения» (755). Однако и эти различия исследователь считает возможным игнорировать, за редкими, правда, исключениями («если только сами англоязычные авторы не хотели их выделить»).

Высказав претензии к терминологии русских (пиррихий, пеон, полуударение и ускорение) и английских (weak places, слабые места) теоретиков стиха, Набоков настаивает на преимуществах своего нововведения — скада, после чего добросовестно ссылается на первооткрывателя римических фигур, признавая преемственность тобственной концепции от него: «Скады в одном и том же стихе и скады в смежных стихах, если соединить их прямыми линиями, могут образовывать разнообразные фигуры, выражающие интонации произведения. Андрей Белый (1880—1934), создатель этой графической системы, первым показал, что определенная частота скадов (которые он называл полуударениями) и определенные геометрические фигуры, образующиеся, если соединить их линиями (треугольники, четырехугольники, трапеции и т.д.) характерны для четырехстопного ямба того или иного русского поэта220. В молодости я находился под большим впечатлением от замечательного труда Белого, однако, прочтя его (курсив мой. — О.Ф) в 1919 г., больше к нему не обращался» (756—757).

Опираясь на опыт все того же Андрея Белого, Набоков предпринимает довольно смелый для того времени эксперимент статистического обсчета скадов, содержащихся в равных порциях стихов по 50 строк в произведениях, принадлежащих перу восьми английских поэтов XVIII и XIX и, соответственно, в двух русских — отрывке из «Оды на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елизаветы Петровны» (1747) Ломоносова и «Евгении Онегине» (гл 4, IX—XII). При этом он оговаривается, что «полускады не учитывались ни в одном из примеров, а сами примеры недостаточно велики, чтобы получить нечто большее, нежели самое общее впечатление о сравнительной частоте использования скадов» (757). К сожалению, полученные результаты ни к каким далеко идущим выводам не привели и привести не могли. Слишком разношерстный и статистически ничтожный материал был привлечен для анализа, вот почему, очевидно, Набоков оставляет полученные цифры без комментария (758).

Далее подробно рассматриваются наклонные скады (Tilted scuds), в терминологии английских стиховедов inversion of stress, т.е. инверсия метрического ударения221222, «в отличие от ритмических и паузных стихотворных форм»223, в силлаботоническом стихе невозможен; а также два вида практически неведомой русской версификации эллизии, если не считать таких ее грубых подобий, как стяжение трехсложного слова «тление» в двусложное — «тленье», произношение «кой-как» вместо «кое-как» или архаичное усечение в прилагательных «стары годы», «тайна прелесть» (767).

Набоков, безусловно, понимал, что любое явление стиховой культуры, в том числе и онегинский 4-стопный ямб, должно быть вписано в ее историю. Седьмой параграф он посвящает «Возникновению силлаботонического стиха в России», предпосылая ему эпиграфом четверостишие из программного стихотворения любимого им Ходасевича «Не ямбом ли четырехстопным...»:

Из памяти изгрызли годы,

Но первый звук Хотинской оды

Нам певым криком жизни стал.

В. Ходасевич (1938)224

Небольшая преамбула касательно предыстории отечественного стиха не содержит сколько-нибудь оригинальных идей, поскольку исследователь, как показывают его отсылки, опирался отнюдь не на самые авторитетные источники. То, что он называет «анонимными повествовательными произведениями русской средневековой поэзии — нерифмованными, дисметрическими речитативами», якобы подвергшимися искажению в процессе «многовековой устной передачи», иллюстрируется им фрагментом из «Повести о Горе-Злочастии»:

прелстился Адам со Еввою,

позабыли заповедь Божию,

вкусили плода винограднаго

от дивнаго древа великаго...

(768)

исследователи» упорно тщились найти в коротких строках русских народных песен правильный хорей (допустим, «Ай вы сени, мои сени...»). Правила тонического стиха, по его мнению, хорошо соответствующие русской системе ударений, «были западноевропейским черенком, привитым к стволу, превосходившему по внутренней поэтической мощи образцы, произраставшие в XVIII столении на немецкой и французской почве» (768).

Трудно сказать, что имел в виду в данном случае Набоков: или он разделял допущение Тредиаковского о древнейшей традиции, идущей еще от языческих жрецов и сохраняемой в адаптированном виде в устной народной поэзии, несмотря на жесткое сопротивление православной церкви; или соглашался с его же предположением, что у истоков отечественной стиховой культуры мог стоять опальный римский поэт Овидий, утверждавший, что он не только научился говорить по-гетски и по-сарматски, но и написал на гетском языке «книжку или свиточек и сочинил нашим составом варварские слова... да и начал иметь имя пиита между бесчеловечными гетами»225; или, наконец, опирался на стопную, иначе силлаботоническую концепцию устного народного стиха, основоположниками которой были Тредиаковский и Гиль- фердинг226.

После краткой характеристики преображения Тредиаковским силлабического стиха в тонический (в «Новом и кратком способе к сложению российских стихов») Набоков переходит к главной цели своих заметок о просодии — возникновению русского 4-стопного ямба, крестным отцом которого он по праву считает Ломоносова, написавшего в 1739 г. свою знаменитую Хотинскую оду. Особое внимание исследователь уделяет тому, что «вопреки неуклюжему стилю, с характерными для него малопонятными общими местами и рискованными инверсиями, четырехстопный ямб Ломоносова обнаруживает уже все модуляции, которые Державин, Батюшков, Жуковский и Пушкин довели до совершенства. Сперва Ломоносов полагал, что скады не годятся для серьезных стихов, но в середине 1740-х годов он все же начал осторожно использовать все известные нам сегодня виды скадов. Первым из русских поэтов он применил перекрестные рифмы» (774).

Главной отличительной особенностью русской просодии по сравнению с английской Набоков считает «то <...>, что в одном и том же стихотворном размере русская строка содержит меньшее количество слов, чем английская» (775). C другой стороны, русское фонетическое слово существенно длиннее английского вследствие еще и того, что «русские односложные слова (например существительные и глаголы) удлиняются за счет флексий» (775). В русском же языке Набоков фиксирует единственное односложное прилагательное — «злой». К тому же, если английские поэты избегают длинных слов, опасаясь неуместного эффекта бурлескности, то их русские коллеги 1820-х годов, напротив, чувствовали, «что для меланхолического описания любви прекрасно подходят именно многосложные эпитеты» (777). А коль скоро так, виртуозное владение пропуском ударений на сильных местах (скады) автоматически становилось признаком высокого поэтического мастерства, на чем собственно и настаивал Андрей Белый.

В выборках из стихотворений англоязычных поэтов они составляют от нуля до пяти процентов» (777).

В результате Набоков формулирует 6 ритмических оппозиций в английском и русском 4-стопном ямбе, которые обязан знать и учитывать переводчик:

Русский язык

1. Строки со скадами значительно преобладают над строками без скадов.

2. Скады часто образуют цельный рисунок на протяжении от шести до двадцати и более строк. Строки без скадов редко объединяются в структуры, насчитывающие более двух или трех строк подряд.

4. Скад III значительно преобладает над прочими видами скада. Центр тяжести строки стремится к ее началу за счет ударения.

5. Женские рифмы, столь же частые, как и мужские, придают стихам музыкальность, не зависящую от размера.

6. Строго говоря, не встречается никаких разновидностей элизий.

Английский язык

2. Непрерывная последовательность строк со скадами никогда не бывает продолжительной. Пять или шесть таких строк подряд встречаются очень редко. Как правило, они оттесняются на задний план вереницами строк без скадов, не образуя непрерывного стихотворного рисунка, повторяющегося из строки в строку.

3. Скады часто связаны со слабыми односложными словами, со сдвоенными наклонами и рифмами со скадом (скад IV).

4. Скады I и II встречаются почти так же часто, как и скад III, но обнаруживают определенную тенденцию к преобладанию, а скад IV — явление сравнительно редкое. Что же до центра тяжести строки, то он стремится к ее концу за счет ударения.

5. Женские рифмы встречаются редко, они бесцветные или бурлескные.

(778—779)

Завершая исследование ритмики русского 4-стопного ямба на материале «Евгения Онегина», Набоков выделяет основные виды содержащихся в нем скадов, присваивает им говорящие эмфатические наименования:

1) скад на I стопе — «быстрый»: «И возбуждать улыбки дам...»;

2) скад на II стопе — «медленный»: «Средь модных и старинных зал...»;

4) скады на I и III стопах в комбинации — «быстрое теченье»: «В философической пустыне...»;

5) скады на II и III стопах, или «медленное теченье»: «Блистательна, полувоздушна...»;

6) строка без скадов, или правильная строка: «Пора надежд и грусти нежной...».

Заключает 10 параграф итоговая сводная таблица распределения скадов в романе по главам, письмам, добавлениям к 6 и 8 главам, а также Путешествию Онегина227.

разных принципов акцентуации, которыми руководствуются исследователи. Еще в 1929 г. в своей книге «О стихе» Б. Томашевский писал о необходимости «решить, что считать ритмическим ударением. Ударения в словах различно оцениваются, и эти оценки необходимо субъективны. Иные преуменьшают значения ударений, считая большинство слов проклитиками; другие, наоборот, считают всякое отдельное слово ударяемым. Происходит это потому, что на деле существует градация ударений. Есть ударения сильные, несомненные. Есть ударения слабые, но столь же несомненные. Но есть класс слов, на которых возможно, без ущерба для смысла, поставить ударение, но так же возможно и избежать его. Относительно этих слов трудно установить общее правило, так как часто поэт в одном случае ставит ударение, в другом, при таком же сочетании слов, его

327

|

Глава |

Строфы |

I (ПЯЯЯ) |

II (ЯПЯЯ) |

III (ЯЯПЯ) |

II+III (ЯППЯ) |

0 (ЯЯЯЯ) |

Всего строк |

|

|

Первая |

54 |

100 (13,23%) |

306 (40,48%) |

74 (9,79%) |

9 (1,19%) |

756 (13,69%) |

||

|

Вторая |

40 |

32 (5,84%) |

62(11,31%) |

56 (10,22%) |

- (0,00%) |

137 (25,00%) |

548 (9,92%) |

|

|

41 |

35 (6,16%) |

50 (8,80%) |

268 (47,18%) |

58 (10,21%) |

157 (27,64%) |

568 (10,28%) |

||

|

Четвертая |

43 |

38 (6,32%) |

278 (46,26%) |

53 (8,82%) |

1 (0,17%) |

164 (27,29%) |

||

|

Пятая |

42 |

41 (6,97%) |

66 (11,22%) |

282 (47,96%) |

39 (6,63%) |

158 (26,87%) |

588 (10,65%) |

|

|

Шестая |

43 |

59 (10,03%) |

301 (51,19%) |

39 (6,63%) |

3 (0,51%) |

158 (26,87%) |

||

|

Седьмая |

52 |

32 (4,39%) |

52 (7,14%) |

378 (51,92%) |

3 (0,41%) |

159 (21,84%) |

728 (13,18%) |

|

|

Восьмая |

51 |

41 (5,87%) |

325 (46,56%) |

76 (10,89%) |

1 (0,14%) |

698 (12,64%) |

||

|

Посвящение |

- |

- (0,00%) |

3 (17,6%) |

2 (11,76%) |

- (0,00%) |

5 (29,41%) |

17 (0,31%) |

|

|

- |

8 (10,13%) |

6 (7,59%) |

31 (39,24%) |

6 (35,29%) |

28 (35,44%) |

79 (1,43%) |

||

|

Письмо Онегина в гл. 8 |

- |

8 (13,33%) |

26 (43,33%) |

1 (1,67%) |

-(0,00%) |

24 (40,00%) |

||

|

Добавление в прим, к гл. 6 |

- |

- (0,00%) |

1 (7,14%) |

11 (78,57%) |

-(0,00%) |

1 (7,14%) |

14 (0,25%) |

|

|

Добавление в прим, к гл. 8 |

- |

1 (20,00%) |

2 (40,00%) |

- (0,00%) |

-(0,00%) |

5 (0,09%) |

||

|

Путешествие Онегина |

- |

15 (5,79%) |

15 (5,79%) |

29 (11,20) |

1 (0,39%) |

72 (27,80%) |

259 (4,69%) |

|

|

Всего |

- |

508 (9,20%) |

2603 (47,13%) |

502 (9,09%) |

21 (0,38%) |

5523 (100,00%) |

|

ЯЯЯЯ |

ПЯЯЯ |

ЯПЯЯ |

ЯЯПЯ |

ЯПЯП |

ЯППЯ |

ППЯЯ |

|

|

13,3 |

6,3 |

26,6 |

29,5 |

14,2 |

11,4 |

0,7 |

|

|

Случайный |

10,9 |

9,3 |

20,2 |

29,3 |

17,6 |

12,7 |

0,0 |

|

XVIII век |

31,1 |

3,4 |

18,7 |

41,9 |

3,4 |

1,5 |

0,0 |

|

XIX век |

24,9 |

6,7 |

3,0 |

54,0 |

11,2 |

0,2 |

0,0 |

|

«ЕО» по Набокову |

27,4 |

6,7 |

9,2 |

47,1 |

9,1 |

0,4 |

0,0 |

|

230 |

26,7 |

6,6 |

9,7 |

47,5 |

9,0 |

0,5 |

0,0 |

Как и следовало ожидать, в ритмических модуляциях «Онегина» Пушкин аккуратно укладывается в усредненные нормы ХК в. с осторожной оглядкой на инерцию еще не забытого XVIII в. Набоковская таблица позволяет уточнять или подтверждать интуитивные ощущения, которыми руководствовались пушкинисты вроде С.М. Бонди. Последний, как известно, не вступал в полемику с адептами точного стиховедения, добродушно отшучиваясь: «Зачем считать, когда и так слышно!» Более того, кроме общих итогов, приведенных в нашей предпоследней графе, полученная таблица позволяла присмотреться к неоднородному содержанию скадов в восьми главах, задуматься о содержательных причинах повышения или понижения их представительства и в конце концов приблизиться к проблеме субъективных представлений поэта об их эмфатических свойствах. Правда, сам Набоков по этому пути не пошел, да и таблицу «Модуляций скада в ЕО» скорее всего составил не столько для русскоязычных читателей, сколько для иностранных переводчиков и пытливых американских студентов, которым предстояло познакомиться с гениальным русским романом в стихах по его ямбическому переводу (недаром он несколько раз предупреждает о своих попытках передать некоторые скады Пушкина по-английски).

Немало ценных наблюдений относительно структурного устройства, жанровых предпочтений и эмфатических ореолов других размеров русской классической силлаботоники содержится в попутных замечаниях посвященного им 11 параграфа. В частности, отмечается, что все сказанное о скаде, наклоне, элизии и стяжениях в 4-стопном ямбе в равной мере справедливо по отношению «к его хореическому подобию и к другим размерам на двусложной основе — таким, как триметр и пентаметр», т.е. 3-стопный и 5-стопный ямб. Русский 4-стопный хорей, имеющий ту же систему скадов, что и его ямбический антипод, «употребляется для создания серьезных стихотворных произведений много реже, чем четырехстопный ямб, тем не менее этим размером было написано несколько замечательных произведений (например, «Сказки» Пушкина)» (787). В русской поэзии в отличие от английской «в стихотворении, написанном четырехстопным стихом, ямбические строки никогда не сочетаются с хореическими» (787). В трехстопном ямбе Набоков улавливает «мелодичный звон “карманной” поэзии». Однако если в английской поэзии его живой ритм позволяет «связать размер и каданс», то русскими стихотворцами он почти не востребован. Единственный замечательный в своем роде прецедент в виде знаменитых стихов Тютчева «Зима недаром злится...» приходится отнести «к жанру легкой поэзии». Русский 5-стопный ямб, менее употребительный у нас, чем у англичан и немцев, в белом стихе обнаруживает незаурядные ритмические модуляции, преимущественно «в области односложных наклонов, переносов и свободной цезуры». Особого внимания в этой связи заслуживают «Маленькие трагедии» Пушкина. Шестистопный ямб в русской редакции также гораздо богаче и разнообразнее своего конкурента, чахнущего в английском языке, задушенном служебными словами, унылыми мужскими рифмами и лишенными гибкости односложными словами. «...В русской поэзии он обретает чрезвычайную музыкальную прихотливость, которую ему сообщают плавные скады и мелодия подлинных перекрестных рифм (женских, чередующихся с мужскими)». К тому же он допускает цезуру со скадом, что невозможно в послужившем для него моделью французском александрийском стихе» (786).

Наконец, в высшей степени благодатную почву обрели в русской поэзии трехсложные размеры. Гораздо гармоничнее поэтому звучат по-русски имитации античных гекзаметров, а «трехстопные трех- сложники принадлежат к самым гармоничным формам среди существующих» (787). Стопы со скадами встречаются в них сравнительно редко, продуцируя время от времени амбивалентные метрические формы: «Незажиточный, но и не нищий» (3-стопный анапест = 5-стопный хорей) или «Роскошествовал, но не мудро...» (3-стопный амфибрахий = = 4-стопный ямб с двумя смежными скадами II и III). Сообразно принятой им понятийной системе объясняет исследователь метрические отягощения в анапестических стопах: «Старый муж, грозный муж...»: «Двусложные наклоны в трехсложниках не связаны (как в двусложных размерах) со скадами, поскольку <...> они совпадают c двумя смежными понижениями. Двусложное слово практически нейтрализуется, образуя пиррихий» (788).