1.4. «Двое» против «Двенадцати»

В январе 1919 г., находясь в Крыму, перед тем как навсегда покинуть родину, Владимир Набоков пишет поэму с многозначительным названием «Двое». Уже одно это вынесенное в заголовок числительное недвусмысленным образом взывало к другой символической цифре, под которой значилась разорвавшая надвое и без того раздираемую Гражданской войной Россию поэма Александра Блока. Чтобы не осталось ни малейшего сомнения об адресате идейного противостояния, молодой поэт, не искушенный еще в хитросплетениях прославивших его в зрелые годы метапоэтических загадок, прямо, без обиняков предваряет повествование эпиграфом: «Гуляет ветер, порхает снег./ Идут двенадцать человек» (Блок).

Поэма осталась в архиве, хранящемся в фонде коллекции Берга Нью-Йоркской публичной библиотеки, и публикация ее, скорее всего, писателем не планировалась. Слишком авторитетным и резонансным был антипод, спровоцировавший само ее появление; слишком наивным и неопытным был молодой поэт, возвысивший свой голос против стихийного Возмездия, которое воспел в своих «Двенадцати» Блок. Набоков вполне отдавал себе отчет в том, что для задуманной им идейной и художественной конфронтации достоинства его поэмы, по крайней мере, должны быть конгениальными. Трезво оценивая результат собственного еще неумелого юношеского вдохновения, он оставил «Двоих» в архиве как важную веху в своей личной судьбе и в своем творческом развитии. Под этим углом зрения поэма может быть рассмотрена в наше время, почти через столетие после ее написания.

Поэма Набокова «Двое», с подзаголовком «Современная поэма», представляет собой эпическое повествование средних размеров, в котором воспроизведен довольно типичный эпизод необузданной социальной мести, учиненной двенадцатью мужиками над молодой супружеской парой дворян, как можно предположить, их бывших хозяев. Конечно, не только заголовок и эпиграф роднит «Двоих» с «Двенадцатью». Интертекстуальные аллюзии простираются гораздо дальше, актуализируя и обстоятельства написания блоковского шедевра, завершив который, автор по-пушкински воскликнул: «Сегодня я гений!», и грозные события общественной жизни, в ходе которых оба поэта переживали революционные катаклизмы, и очень неравнозначный уровень их поэтического мастерства, и, наконец, как следствие всего этого, жанровый и стилистический разнобой обеих поэм в ряду всего остального, не позволившего Набокову обнародовать свой ответ Блоку.

Вольно или невольно Набоков приступил к творческой полемике с автором «Двенадцати» практически ровно год спустя. Блок начал работу над поэмой 8-го, а завершил 28 января 1918 г. Оба поэта, и старший, и младший, писали свои поэмы с исключительной интенсивностью. Большая часть «Двенадцати», а именно первые восемь песен до слов «Упокой, господи, душу рабы твоея./ Скучно!» были созданы в порыве вдохновения, что называется, залпом, в течение двух дней. Затем после длительной паузы появились заключительные песни. В черновой рукописи рядом с датой 28 января 1918 г. значится авторская помета «(оконч.)», хотя затем еще две-три недели в феврале продолжалась отделка. Набоков датировал свой труд в свойственной ему лаконичной манере: «15—21.1.19», никак эту датировку не прокомментировав. Но поскольку работа продолжалась ровно неделю, можно не сомневаться, что она была не менее пассионарной.

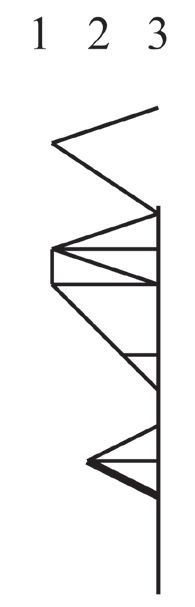

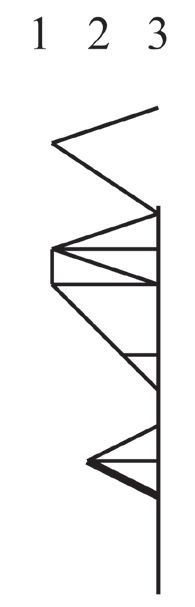

Разумеется, не без умысла Набоков постарался соизмерить вылившуюся из-под его пера поэму с блоковской и по объему. Если «Двенадцать» состоит из 12 главок-песен, насчитывающих в общей сложности 336 строк, то «Двое» распадаются соответственно — на 29 главок и 446 строк. На этом внешнее сходство двух произведений заканчивается. Во всем остальном они разительно, демонстративно отличаются друг от друга.

В жанровом отношении поэма Блока представляет собой беспрецедентно новаторское произведение, уникальный сплав лирического, эпического и драматургического начал с доминирующим преобладанием лирики, но не индивидуальной, а хоровой, полифонической.

Одним из первых родовой и жанрово-видовой уникальностью «Двенадцати» восхитился Осип Мандельштам: «Поэма “Двенадцать” — монументальная драматическая частушка», напоминающая «разговоры младших персонажей в “Войне и мире”», а потому, как всякий фольклор, «бессмертна»41.

По мнению Ефима Эткинда, «Двенадцать» — не связное, последовательное повествование, как вторая поэма Блока «Возмездие», но «...ряд отдельных эпизодов, следующих друг за другом и соединенных по принципу монтажа»42. Далее исследователь обращает внимание на весьма показательный факт: сам поэт в своих «Записных книжках» был готов признать «Двенадцать» «даже не поэмой, а циклом стихотворений» (в записи от 14 декабря 1918 года читаем: «Корректура первых трех стихотворений Двенадцати»43), что позволяет усматривать в «Двенадцати» новаторское, единственное в своем роде жанровое образование, восходящее к поэмам Некрасова «Коробейники» и «Мороз, Красный нос», в которых также «осуществлен принцип монтажа более или менее самостоятельных частей». Существенная разница, однако, состоит в том, что «у Некрасова поэма — повествование, которое ведет авторский голос, пусть стилизованный под персонажей, а все же авторский, пронизывающий к тому же почти всю поэму <...>. У Блока иначе: его автор-повествователь гораздо менее выявлен и активен». Прибегая к музыкальным аналогиям, Эткинд заключает: «...поэма “Возмездие” построена как сонатно-симфонический цикл, а поэмы “Двенадцать” — как симфоническая сюита»44.

На поставленный им же самим вопрос: «В чем <...> состоит взаимодействие реально-исторического и карнавально-мистерийного в поэме, какова соотнесенность этих начал?» — Анатолий Якобсон отвечает: «Реально-историческое — или, что то же самое в “Двенадцати”, эпическое — отражая динамику событий, исполняясь вихрем времени, максимально стремится к действию (прямой контраст пове- ствовательности “Возмездия”); наличие многих голосов, а не одного авторского, столкновение этих голосов наполняет поэму действием; этот заряд, импульс действия, сообщенный эпическим, делает поэму драмой и требует в ней драматического преобразования лирики. Так, под воздействием эпического, формируется карнавально-мистерий- ное начало в “Двенадцати”<...>. В полифонии “Двенадцати” непосредственный голос автора, чтобы прозвучать наиболее убедительно (т.е. художественно), должен был скрыться за другими голосами — то накладываясь и как бы совпадая с ними, то вторгаясь в них диссонансом, то звуча в стороне — в унисон или нет, но опять не явно, ибо всегда на фоне других голосов и в пересечении с ними. Что есть авторское “я” и, шире того, кто есть кто? — вопрос, постоянно возникающий перед читателем “Двенадцати” — притом, что остальные голоса, помимо авторского, в общем, тоже не разграничены четко и зачастую переплетаются между собой»45.

Столь грандиозные жанровые метаморфозы понадобились Блоку не для того, чтобы объективно отразить реальные исторические события, происходившие в Петрограде, а для того, чтобы адекватно передать «музыку революции», апокалиптический «шум от крушения старого мира».

Жанровому новаторству Блока Набоков противопоставляет сугубый традиционализм. Он строит свою поэму-антипод как последовательно эпическое повествование в старом добром духе, с почти персонифицированным образом автора-повествователя, не чурающегося личного местоимения «я», с предуведомлением о своих творческих намерениях, кратким изложением содержания и даже формулами авторской ретардации:

I

Обыкновенный сад старинный,

обыкновенный старый дом...

Друзьям и недругам о нем

я передам рассказ недлинный.

5. В стихах

благословлю я жизнь живую,

изображу я роковую,

нежданную судьбу двоих...

Скажу о прихоти жестокой

10. моей России одинокой,

моей России бредовой —

— лишь с оговоркой: при больной

не рассуждают о болезни.

Поэт не должен проклинать,

15. а уповать иль вспоминать...

Итак, действительность, исчезни!

II

От разрушительных затей,

от причитающей печали —

мы отвернемся, но едва ли

20. былое, близкое светлей.

(125—125а)46

Для полного соблюдения традиции недостает только гомеровского обращения к Музе. С другой стороны, в авторский приступ вкраплены и некоторые аллюзии, связанные с политическим противостоянием двух враждебных социальных сил. Адресатами своего рассказа повествователь видит амбивалентно «друзей и недругов», т.е. всю расколотую революцией Россию, в том числе утративших социальные и эстетические ориентиры читателей и почитателей великой поэмы, как впоследствии написал о них Владимир Маяковский:

«В своей знаменитой, переведенной на многие языки поэме “Двенадцать” Блок надорвался.

Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъезда. Спрашиваю: “Нравится?” — “Хорошо”, — сказал Блок, а потом прибавил: “У меня в деревне библиотеку сожгли”.

Поэмой зачитывались белые, забыв, что “хорошо”, поэмой зачитывались красные, забыв проклятие тому, что “библиотека сгорела”. Символисту надо было разобраться, какое из этих ощущений сильнее в нем. Славить ли это “хорошо” или стенать над пожарищем, — Блок в своей поэзии не выбрал.

Я слушал его в мае этого года в Москве: в полупустом зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые строки о цыганском пении, о любви, о прекрасной даме, — дальше дороги не было. Дальше смерть. И она пришла»47.

Позднее, в 1928 г., эпизод с сожженной библиотекой был обыгран Маяковским в поэме «Хорошо!»: «Солдату/ упал/ огонь на глаза,// на клок/ волос/ лёг.// Я узнал,/ удивился,/ сказал:// “Здравствуйте,/ Александр Блок.//Лафа футуристам,/фрак старья// разлазится/ каждым швом”.// Блок посмотрел — / костры горят — // “Очень хорошо”.//<...> И сразу/ лицо,/ скупее менял,// мрачнее,/ чем смерть на свадьбе:// “Пишут.../ из деревни.../ сожгли.../ у меня...// библиотеку в усадьбе”»48.

Еще позднее, в книге очерков «Время собирать камни» Владимир Солоухин усомнился в достоверности дважды упомянутого Маяковским события. Действительно, трудно представить себе автора «Стихов о Прекрасной даме» и даже «Двенадцати» греющимся в солдатской шинели у революционного костра, т.е., по сути дела, ряженым. К тому же усадьба в Шахматово была сожжена значительно позже, за две недели до смерти ее хозяина, сожжена не в революционном экстазе, а из-за того, что все имущество было разворовано, и чтобы никому не пришлось за это отвечать, достаточно было просто сжечь дом; а книги Блока частью были расхищены, частью рассеялись по окрестным библиотекам, школам, коллекторам49. Тем не менее пресловутое сожжение библиотеки Блока стало весьма популярной легендой, эффектным, как выразился Солоухин, «литературным фактом». Набоков, разумеется, о нем ничего не знал, а потому и не имел в виду, сопоставляя свою жизненную катастрофу с блоковской. Впрочем, ощущения автора отнюдь не должны были стать прямым объектом повествования. О них можно судить лишь косвенным образом — через рассказ о «роковой» и «нежданной судьбе двоих», а также недвусмысленное отношение к «прихоти жестокой» его России (обратим внимание на эпитеты): «одинокой» и «бредовой». Не менее значим и дважды повторенный эпитет зачина: «Обыкновенный сад старинный,/ обыкновенный старый дом», свидетельствующий об ординарности, широкой распространенности таких вот осиротевших и беззащитных «дворянских гнезд». В финале вступительной тирады повествователь не преминул упомянуть и о своем твердом намерении обойтись без проклятий, довольствуясь ролью объективного беспристрастного рассказчика. Более того, поменяв в личном местоимении единственное число на множественное, он призывает и читателя отрешиться от действительности, отвернуться от «разрушительных затей» и «причитающей печали», неуверенный, однако, что от такой позиции просветлеет то, о чем он собирается поведать.

Как видим, вторая главка начинается не с собственно повествования. Открывающие ее первые четыре стиха продолжают элегические раздумья Вступления. Такие нестыковки вследствие несовпадения тематического движения с членением на главки для поэмы Набокова весьма характерны. Более того, нередко, а именно в пяти случаях, одна главка переходит в другую на разрыве строки, в результате чего и без того глубокая пауза между ними усугубляется анжамбманом. Иными словами, применительно к архитектонике двух коррелирующих друг с другом поэм на уровне членения на главки о близком соответствии говорить не приходится. В «Двенадцати» число главок-песен четко структурировано, совпадая с количественным составом патрульного отряда в революционном Петрограде и, в символическом переосмыслении, по иронической усмешке истории, перекликаясь с «коллегией» избранных Христом его ближайших учеников. Двенадцать вооруженных человек, преследующих Катьку с Ванькой и стреляющих не то в незримого врага, не то в Иисуса Христа, парадоксальным образом выступают в роли апостолов революции.

Согласно толкованию С.С. Аверинцева: «Символический характер носит само число 12. Число это ближайшим образом связано с числом двенадцати сыновей Иакова и соответственно двенадцати колен Израилевых: двенадцать апостолов как бы суммируют для акта “нового избрания” всю двенадцатичастную полноту “избранного народа”; в час эсхатологического суда <...> им предстоит “на двенадцати престолах судить двенадцать колен израилевых” (Матф. 19, 28). По евангельскому преданию (Лука, 10, 1), после избрания двенадцати апостолов Христос избрал “и других 70 учеников” (т.н. 70 апостолов), что намечает символическую оппозицию чисел 12 и 70: 12 — число Израиля, соответственно “нового Израиля”, т.е. церкви, “богочеловеческое” число (как произведение сомножителей 3 и 4, где 3 — символ божественной сущности <...> и “горнего мира”, а 4, число материальных стихий, стран света и т.п. — символ человеческой природы и “дольнего мира”), число особого избранничества (например, Апок. 7, 4—8 и 14, 1—4, говорит о “ста сорока четырех”, т.е. 122 тысячах “запечатленных” избранников, “первенцов” среди святых); 70 — число “эйкумены”, всечеловеческой полноты, выводимое из библейского перечня народов (Быт., 10) и неоднократно упоминаемое в талмудистской и мидрашистской литературе как общее число народов мира»50.

После череды точек, сигнализирующих, видимо, не о пропуске строки, а о паузе между вступлением и нарративной частью в строгом смысле, рассказчик пунктирно набрасывает абрис и исключительно лаконичную биографию одного из двух главных героев поэмы — Андрея Карсавина. Лаконичные детали внешнего и внутреннего облика персонажа («Душой и телом крепок, строен/ и как-то весело-спокоен...») увязываются со стартовым моментом изображаемого действия: «таков был в эти дни Андрей/ Карсавин». Затем сообщается о роде его занятий: «химик и зоолог», о целеустремленности и успешности его предприятий: «Еще и в школьные года/ им путь намеченный — всегда/ был и не труден и не долог» (125а), об учебе за границей и защите «диссертации большой/ о мимикрии» и, наконец, о возвращении домой для уединенной жизни в усадьбе родовой.

III главка открывается эффектом обманутого ожидания, порожденного строфическим enjambement. Краткое прилагательное, завершая последний разорванный стих предыдущей главки («С женой уехал.// Молчалив...»), отрывается от нее и перескакивает в следующую. В результате «молчалив» оказывается не герой, а «уют блаженно-неизменный» размеренной уединенной безбедной жизни двух частных людей, занимающихся любимым делом.

Тут же, совершенно в блоковской манере, личная судьба героев сопрягается с судьбой всей страны посредством, что характерно, соединительного союза «а», правда, с оттенком противопоставления:

А руль невидимый времен

в ту пору повернулся круто.

России снился страшный сон:

нечеловеческие лица,

и за зарницею зарница

над полем взрытым, и кругом

45. непрерывающийся гром,

и звучно-реющая птица —

в кольце белеющих дымков,

средь безмятежных облаков...

(126—126а)

Судя по антуражу «страшного сна», он приснился родине как предвестие Первой мировой войны. Даже ритмически, а отчасти и лексически, некоторые стихи фрагмента явственно перекликаются со знаменитыми строками Блока, обращенными к З.Н. Гиппиус в стихотворении 1914 г.: «Рожденные в года глухие/ Пути не помнят своего./ Мы — дети страшных лет России — / Забыть не в силах ничего.// Испепеляющие годы!/ Безумья ль вас, надежды ль весть?/ От дней войны, от дней свободы — / Кровавый отсвет в лицах есть»51. Конечно, «звучно-реющая птица» ассоциируется не с мифическим сирином или алконостом, а скорее с «вороньем», которое «взовьется с криком» «над нашим смертным ложем» в финале этого стихотворения или даже с пресловутым образом-символом Победоносцева из «Возмездия», который «над Россией простер совиные крыла»52.

В IV главке, уклонившись от объяснения причин освобождения Карсавина «от службы ратной», причин «недрагоценных» для читателя и «удлинивших бы рассказ», повествователь дает весьма емкую лапидарную формулу бытия отъединившегося от общества героя: «жил, негой мудрой окружен», но тут же, спохватившись, опять возвращается к злобе дня:

55. Меж тем, зловеще-своенравен,

вновь изменился бег времен.

Настала буйная година...

самосознаньем бытия

60. в душе Андрея заслонялось

и в дни позора не сказалось.

Грешно — нет спора; но ни я,

ни вы, читатели, не смеем

его за это осуждать

65. и сходство тайное с Андреем

в себе самих должны признать.

Воскликнут гневные потомки,

вникая в омут дел былых:

«Ввысь — призывал их голос громкий,

70. да отставало сердце их!»

(126а—127)

Образ автора в трактовке начинающего поэта несколько наивно сочетает в себе абстрактно-обобщенный речевой дискурс словоохотливого посредника между событийным планом и реципиентом c индивидуальным сознанием самого Набокова как биографической личности. Впрочем, свое «неприятие любых групповых мероприятий в области политических и гражданских обязательств» даже уже зрелый писатель мог сравнить только со своим не менее демонстративным «равнодушием к религии»53. При этом немалую долю сокровенных свойств собственной личности ему пришлось распределить, а по сути дела, объединить между двумя главными героями: уже упомянутым Андреем Карсавиным и... его женой Ириной. Оба супруга были увлечены именно тем, что составляло пассионарную основу личности самого Набокова: «химик и зоолог» Андрей сосредоточивает свои научные интересы на лепидоптерологии, т.е. изучает чешуекрылых, проще говоря, бабочек с мотыльками, а Ирина не менее страстно посвящает себя поэтическому творчеству: «она любила вдохновенья/ сладчайший яд, и льстило ей/ перебирать в тиши ночей/ слов ожидающие звенья» (127а). Выступая в привычной для себя впоследствии роли авторецензента, Набоков не переоценивает ее, равно как и собственный, поэтический дар, но отмечает ее склонность к самоанализу, к метапоэтическим рефлексиям:

Но дар ее не поражал

80. ни глубиной, и силой страстной...

Лишь некой женственностью ясной

необычайно привлекал

как падающая звезда:

85. в строке ямбической всегда

был упоительный пиррихий.

О далях жизни, о мечтах,

так пело сердце, безмятежно,

и рифмы вздрагивали нежно,

90. как блики света на листах...

(127а)

Заметим, что накануне написания поэмы сам поэт, как и другой его автобиографический двойник — Федор Годунов-Чердынцев, после встречи в ноябре 1918 г. с М. Волошиным стал пылким последователем ритмологии Андрея Белого и довольно изобретательно экспериментировал с «упоительным пиррихием». Поскольку среди более чем полусотни рукописных стихов с соответствующими ритмическими схемами, хранящихся в фонде Берга, есть несколько текстов, датированных даже декабрем 1917 г.54 и то и другое, а разговор со старшим поэтом лишь активизировал его стиховедческие наклонности. Так или иначе, в приведенном фрагменте ощутимы метапоэтические рефлексии. Прежде чем перейти к «далям жизни» и «мечтам», соответствующим ритму умиротворяющей монотонии, что графически выражается «унылой прямой линии» на 3-й стопе, поэт не преминул щегольнуть изысканными фигурами, свидетельствующими о неординарном расположении пиррихиев в стихах с 79 по 86.

Свойственное зрелому Набокову обыкновение видеть адресатом своего творчества самого себя во множественном числе55 и синтезировать в некоторых персонажах очень неравнозначные черты разнополых героев, которое почти все биографы и исследователи-набоковеды связывают с неотъемлемой особенностью личности самого писателя, будто бы без остатка растворившего в себе свою «вторую половину» Веру Евсеевну Слоним56, удивительным образом проявилось и в юношеском его произведении. Он напитал собой по крайней мере трех главных героев поэмы: автора-повествователя, Андрея Карсавина и его жену Ирину. Насколько же органичным оказалось это «растроение»?

В ипостаси рассказчика Набоков, как уже отмечалось, впервые обратившись к эпической музе, сознательно притушевывает свою яркую индивидуальность, щедро отдавая дань традиционным канонам. Тем не менее нельзя не обратить внимание на характерное для его прозаического и поэтического дискурса подчеркнутое внимание к деталям, которые он советовал американским студентам постоянно «облизывать» и которые объективно сообщают повествованию убедительную достоверность, а также на стремление оживить тот или иной эпизод ярким образным сопоставлением, порой символического звучания: «Их белый дом от сельских пашен отстоял./ Бывало, при восточном ветре/ звон колокольни долетал» (128); «Их мирный рай напоминал/ покой благоуханно-нежный/ уединенного гнезда, —/ в ветвях черемухи прибрежной,/ нависших над рекой мятежной.../ И пусть волнуется вода,/ и пусть волной вольнолюбивой/ скат размывается крутой, —/ — птенцы неведеньем счастливы,/ лишь небо видят над собой!» (128а).

Нередко объективное повествование перемежается довольно шаблонными обращениями к читателю. Причем общение автора с читателем в полном соответствии с традициями русской поэзии XIX в. выглядит весьма оживленным, непринужденным, а главное — не безличным. В выборе модальных конструкций, моделирующих в рамках этого общения адресат поэтического высказывания, автор весьма изобретателен и разнообразен. Реципиент для него и прямое «мы», т.е. единомышленник, компаньон, и «вы» (рядом с авторским «я»), и интимное «ты», и «читатели» (во множественном числе), и «читатель» (в единственном, обобщенном числе), и «мой друг минутный». Используются либо приглашающие императивы с оттенком мягкого принуждения, либо глаголы будущего времени и односоставные предложения как знаки ожидаемого дружного совместного действия: «вообрази», «войдем», «идем-ка дале», «Сюда.», «Налево.», «Приоткроем/ мы осторожно эту дверь». Такова вся VIII главка целиком:

VIII

читатель, — темный

от снега весь лиловый сад,

120. тень длинную сосны огромной

Мы обойдем, мой друг минутный,

усадьбу старую кругом,

в окне увидим луч уютный

незримые, — войдем.

Над зеркалом рога оленьи,

перчатки на столе пред ним...

мы все равно не возбудим.

130. Сюда. Налево. Приоткроем

Мы осторожно эту дверь.

ты познакомишься теперь...

(128—128а)

После этого автор-рассказчик всего лишь дважды заговаривает с реципиентом, обращаясь к нему сначала в Х главке как к некоему «ученому»: «Тебе завидую, ученый:/ отрадно57 творческим умом/ миров угадывать законы/ по жилкам на крыле сквозном», а также «нравы и строенье/ существ малейших изучать/ и вековое их значенье/ в сопо- ставленьях постигать» (129а); затем, по окончании сцены любовной близости, в XVII главке, — как опять-таки к обобщенным «счастливцам»: «Счастливцы! Пламенных имен,/ внушенных первыми ночами,/ не забываете, и вами/ им звук полнее повторен./ И страсть привычкою не станет,/ и, углубляясь без конца, очарованье не завянет/ и не насытятся сердца!» (132а). В обоих случаях, впрочем, адресаты авторских обращений не вполне совпадают с собственно «читателями» и упоминаются не столько в связи с развитием действия, сколько для обозначения ситуации доверительного диалога в лирических отступлениях.

когда только литературный талант оказался более или менее востребованным и дал в конце концов ему возможность добиться жизненного успеха, он, скорее всего, предпочел бы научную карьеру. Во всяком случае, его страсть к лепидоптерологии не может быть отнесена к необременительному хобби писателя, он предавался ей не менее целеустремленно и серьезно, чем художественному творчеству. К тому же тематически она неукоснительно присутствовала практически во всех его наиболее значимых произведениях. Точно так же свою семейную жизнь он построил на зависть друзьям и недругам как идеальное содружество Мастера и безгранично преданной ему Музы. Владимир и Вера Набоковы, поистине слившись в двуединое существо, демонстративно позиционировали себя как гармоничную пару «счастливцев», любовная связь которых не превратилась в привычку до самого конца.

XVII главка завершается очередным многозначительным многоточием на целую строку, после чего повествование приобретает ярко выраженный драматический характер. Полностью прекращается наметившийся было диалог автора с читателем. С одной стороны, сказалась, по всей видимости, неопытность молодого поэта, не сумевшего равномерно пропитать своим персонифицированным образом весь текст. С другой стороны, возможно, он сознательно отказался от авторского присутствия, повествовательной ретардации и комментариев, чтобы изложение трагических событий воспринималось само по себе, вне околичностей и экивоков как объективный безжалостный протокол.

Грубая агрессия внешнего мира, громыхавшего где-то за пределами изолированного рая для двоих, настигла Андрея и Ирину в самый неподходящий момент: «Был вечер ветреный. Ирина/ играла Моцарта, и стон/ сквозных аллей был заглушен/ прозрачным смехом клавесина» (133—133а). Помимо этого «стона», о роковом повороте событий загодя предупреждает вещая тревога дурного предчувствия, овладевшего Ириной во сне. Не успел Андрей ее успокоить, «как вдруг/ шум за дверьми услышал странный,/ звон дребезжащий, звон стеклянный,/ и возглас, и тяжелый стук;/ потом слуги дрожащий шепот,/ смех наглый, торопливый топот,/ гул незнакомых голосов,/ и сыростью повея снежной,/ вошли двенадцать мужиков/ в шинелях, с ружьями...» (136—136а).

Существенно важно отметить: переломный в общем сюжете поэмы момент передан через восприятие героя, который сначала «услышал», а потом, надо полагать, и увидел вторжение разбивших стеклянные двери «двенадцати мужиков/ в шинелях, с ружьями...». Некоторое недоумение поначалу вызывает точно названное число ворвавшихся в господский дом незваных гостей. Не мог ведь в самом деле взволнованный и потрясенный увиденным Андрей наскоро их пересчитать! То, что они были «в шинелях» и вдобавок «с ружьями», можно, пожа- луй, объяснить тем, что в реальности они скорее недавно вернулись с фронта, чем переместились из одной поэмы («Двенадцать») в другую («Двое»). Но, повторимся, символическое, безусловно заимствованное числительное — двенадцать, возвращающее нас к петроградскому патрулю, обстрелявшему Христа, и к предпосланному «современной поэме» эпиграфу: «Гуляет ветер, порхает снег./ Идут двенадцать человек», выглядит по меньшей мере нарочитым.

«Дале» (именно этим архаизированным наречием в краткой форме предпочитает пользоваться автор-повествователь) ввалившиеся в гостиную мужики бесцеремонно наводят свои порядки: «безмолвно» окружают обитателей дома, щелкают затворами и приглашают хозяев «к стенке». В ответ Андрей, преисполненный спокойствия и «озаренный душевной силой», удерживает всех своим моральным превосходством, «и одного, потом другого/ ударив кулаком в лицо;/ Ирину поднял, как ребенка,/ и мимо, мимо, на крыльцо/ в сад по сугробам...» (134а—135). Не правда ли, его действия очень напоминают действия пригрезившегося в «крещенский вечерок» Татьяне Лариной оборотня- медведя, оказавшегося кумом Онегина? Андрей подхватывает свою жену точно так же58

Конечно, не искушенному в тонкостях эпического повествования поэту не удалось избежать прямолинейного риторического пафоса, приправленного изрядной долей назидания («При этом отблеске — те двое/ увидели перед собой/ то грозное, то слепо-злое,/ что прежде кралось стороной:/ мир беженства, борьбы и боли.../ Меж тюрьм уродливая даль.../ Где радость творческого духа?/ Где жизни вольные права?») (136а), и налета неуместного по сравнению с трагической мистерией Блока мелодраматизма, особенно в предсмертных диалогических партиях. На выспреннюю тираду Ирины: «Пустынно, холодно, бессвязно.../ Мы умираем, — слышишь ты?/ Наш дом поруган безобразно:/ горстями вырваны листы/ из книг, переплетенных пухло.../ Все отзвучало, все потухло.../ Твой самый пестрый мотылек/ быть может к картузу приколот.../ Безумие, пустыня, холод.../ Бог непонятен и жесток!// А мы — лелеяли мы нежно/ мертворожденные мечты!..» Андрей отвечает ей в унисон. Его монолог, произнесенный с неумеренно-пафосным надрывом, обращен куда-то мимо адресата и поэтому выглядит как реплика в пьесе с ремаркой «в сторону»: «А жить в среде невыносимой/ преступников или невежд,/ лишенным неги и надежд, — / надломленность и бледность видеть/ Ирины горестной моей/ и всех и все возненавидеть — / нет, не хочу!» (136а). Стилистически, впрочем, его речь мало чем отличается от предваряющего заключения автора: «Хоть были малы наслажденья,/ хоть преждевременен конец,/ смерть принимает без смятенья/ эпикуреец и мудрец!» (136).

Не удалась Набокову и концовка:

И оба смутно замерзали

в каком-то смутном забытьи.

слова бессмертные любви.

405 И только раз в приливе муки,

ни в силах ничего забыть, —

Ирина, простирая руки,

Но поцелуем леденящим

410 был безнадежный прерван крик

и вот за облаком скользящим

полуоткрылся лунный лик.

Во мгле нахлынувшей утих —

415 — как бы смиряясь пред жестокой

судьбой двух жизней молодых.

(137)

Драма оборачивается мелодрамой, пристальное внимание к деталям — неуместной сентиментальностью: «Когда же нежно-нежно красной/ пыльцой подернулся восток, —/ — на пряжке туфельки атласной/ луч боязливый изнемог» (137—137а). А главное — автор- повествователь напрочь отказывается от продекларированной вначале аполитичности и обрушивает свой обличительный гнев на озверевших мужиков, ни в коей мере не желая вникать в мотивы их жестокости и тем более искать ей историческое оправдание в прошлом и в разыгравшейся после войны социальной буре.

ветвей». Автор не удерживается и на этот раз от праведного негодования, вложив в свои слова не столько иронию, сколько накопившуюся социальную ненависть: «Грядите ж, мстители! Смелей!/ Вот он — помещик окаянный/ вот кровопивец, и она/ его проклятая жена!» (137а).

Архаический глагол «грядите», наделенный явной иронической коннотацией, конечно же, адресует читателя к знаменитому стихотворению Валерия Брюсова «Грядущие гунны» («Где вы, грядущие гунны...») (10 августа 1905), завершающемуся пророческим четверостишием: «Бесследно все сгибнет, быть может,/ Что ведомо было одним нам,/ Но вас, кто меня уничтожит,/ Встречаю приветственным гимном»59. Не менее прозорливым пророком оказался и Блок. Вот как писал об этом О. Мандельштам: «Не надивишься историческому чутью Блока. Еще задолго до того, как он умолял слушать музыку революции, Блок слушал подземную музыку русской истории, там, где самое напряженное ухо улавливало только синкопическую паузу. Из каждой строчки стихов Блока о России на нас глядят Костомаров, Соловьев и Ключевский, именно Ключевский, добрый гений, домашний дух, — покровитель русской культуры, с которым не страшны никакие бедствия, никакие испытания.

Блок был человеком девятнадцатого века и знал, что дни его столетия сочтены»60.

Загодя, как некий предварительный набросок в 1918 г. Набоков начал, но, видимо, не завершил стихотворение, в котором вывел одного из тех двенадцати, который в равной мере мог быть среди патрульных Блока, среди тех крестьян, которые будто бы разграбили библиотеку поэта в Шахматове, и тех, которые нарушили идиллическую мирную жизнь «двоих» в поэме, написанной два месяца спустя:

Под люстрой проходя, подвески сбил прикладом.

К роялю подошел; ударил кулаком

по звучным клавишам и с отвращеньем сплюнул.

Потом нагнулся он над письменным столом,

шатаясь, отошел; увидел у дверей

богини статую и на голову ей

картуз свой нацепил, расхохотавшись пьяно61.

(21-IX-18)

с руки замерзшей снял кольцо,/ взглянул с умешкою звериной/ и плюнул в мертвое лицо» (137а). Как наивно и невыигрышно выглядят эти финальные строки на фоне заключительного абзаца «Двенадцати»:

...Так идут державным шагом —

Позади — голодный пес,

Впереди — с кровавым флагом,

И за вьюгой невидим,

Нежной поступью надвьюжной,

Снежной россыпью жемчужной,

В белом венчике из роз —

Впереди — Иисус Христос62.

от общества индивидуалистов, утративших под колесом Истории не только унаследованное имение и право на безбедное идиллическое существование, но и в конечном счете жизнь.

Сюжетные перипетии, конфликтное напряжение и персонажи в поэме Блока, как в средневековой мистерии, ассоциируются с событийным планом Нового завета и Апокалипсиса. Конкретный отряд из двенадцати патрульных символически преображается в синклит из двенадцати апостолов, взбунтовавшихся против своего Учителя. Семейная драма Андрея и Ирины Карсавиных может быть сопоставлена с изгнанием из рая Адама и Евы, с существенной, однако, разницей, что других людей на Земле, кроме них, еще не было. Двенадцать вторгшихся в их жизнь мужиков никоим образом на роль апостолов не тянут. Они, в трактовке Набокова, скорее «Двенадцать разбойников», пусть и без атамана Кудеяра...

Хронотоп «Двенадцати» так же разительно отличается от хронотопа «Двоих», как и их жанровая специфика. Обобщенный образ Петрограда, несмотря на выхваченные наудачу хорошо узнаваемые реалии типа кумачового плаката «Вся власть Учредительному Собранию!», портянок, на которые хорошо было бы его употребить, соответствует обобщенному же образу целой эпохи: «белый снег» и «ветер» — вселенские стихии, разгулявшиеся «на всем божьем свете», а целятся «товарищи», помимо гуляки Ваньки, или в «Святую Русь — / В кондовую,/ В избяную,/ В толстозадую!», или в самого Иисуса Христа, да еще в него и стреляют!.. Совсем другое дело в «Двоих»: «обыкновенный сад старинный,/ обыкновенный старый дом», «белый», расположенный «версты за две-три/ от сельских пашен», в нем протекает и навсегда прерывается семейная идиллия Карсавиных, и сосновый бор, где они замерзают, — конкретнее некуда! Столь же скрупулезно локализовано время действия. Правда, в прологе и экспозиции оно несколько размыто, зато после завязки укладывается в два зимних дня, вернее, вечера.

Соответственно, по-разному осуществляется и стратегия авторского присутствия в той и другой поэме. В «Двенадцати» авторский голос последовательно полифоничен, растворен и синтезирован в голосах многочисленных персонажей. Это своего рода хор античной трагедии, поющий, говорящий, выкрикивающий на разные голоса. В поэме Набокова, несмотря на тройную персонификацию авторского «я», голоса рассказчика и двух его главных героев не сливаются. Один повествует о происходящих событиях, изредка прерывая рассказ для общения с читателем, двое других, как и пристало нормальным эпическим персонажам, обмениваются репликами и произносят концептуальные монологи.

Главное отличие, однако, кроется в том, что обе поэмы были написаны поэтами, диаметрально противоположно переживавшими крутой исторический катаклизм, потрясший их родину. Блок воспринял его как жестокий, очистительный, искупительный, неуправляемый «революционный циклон», который «производит бурю во всех морях — природы, жизни и искусства»63 а с ними и родину. Ему уготована была еще долгая жизнь на чужбине: жестокая борьба за выживание, титаническое напряжение всех творческих сил, мучительная языковая ломка, победа на конкурентном рынке американской литературы и заслуженная мировая слава непревзойденного виртуозного мастера, для которого в работе со словом не было ничего невозможного.

В «Записках о “Двенадцати”» (1 апреля 1920 г.) Блок дает удивительно точное описание того эмоционального возбуждения, под знаком которого была написана его поэма: «Во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира). Поэтому те, кто видит в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой, — будь они враги или друзья моей поэмы». Поэт вместе с тем признает, что «капля политики» в его поэме все же осталась, рассчитывая, что «она не убьет ее смысла» и, быть может, «наконец — кто знает! — <...> окажется бродилом, благодаря которому “Двенадцать” прочтут когда-нибудь не в наши времена»64.

Такие времена настали. Несмотря на своеобразное понимание политической злобы дня65, Блок действительно смог возвыситься до той абсолютной божественной свободы, которая была свойственна Пушкину и которую обеспечивает умение видеть мир в его исторической перспективе. Именно по этой причине «капля политики», попавшая в «Двенадцать», не замутила и не разложила в них все остальное и перевесила в конечном счете мнимый аполитизм Набокова, на деле обернувшийся махровой тенденциозностью в его поспешной юношеской поэме. Зрелый писатель, конечно же, все это трезво взвесил, объективно просчитал и не допустил поэму до широкого читателя.