Превращение Медного Всадника в фигуру черного шахматного коня.

(Или введение в проблему религиозно-философского высказывания в романе В. Набокова «Защита Лужина»).

В статье рассматривается смысловая эволюция пушкинского образа-символа Медного Всадника в работах Д. Мережковского, В. Брюсова, А. Белого. Определяется содержательное наполнение этого символа в русской культуре первой четверти 20-го века. Выявляется и демонстрируется тот специфический язык литературно-философских символов, с помощью которого ставились и решались религиозно-философские вопросы в среде русского символизма. Одним из которых и был образ-символ Медного Всадника.

В статье утверждается, что роман В. Набокова «Защита Лужина» взятый в органической целостности его неявного, композиционно-аллегорического узора, поверхностной фабулы и совокупности образов, является своеобразным ответом, иносказательно-неявным высказыванием, на ту проблематику, которая завязалась вокруг пушкинского образа Медного Всадника. Ответом, построенным на пародическом снижении, превращении Медного Всадника в фигуру Черного шахматного Коня.

«Его мечта… Или во сне

Он это видит? Иль вся наша

И жизнь ничто, как сон пустой,

Насмешка рока над землей?

………………………….

И обращен к нему спиною

В неколебимой вышине,

Над возмущенною Невою,

Сидит с простертою рукою

Гигант на бронзовом коне.

Пушкин А. С.

«Медный всадник»

«и уже во сне покоя не было,

а простирались все те же шестьдесят четыре квадрата,

стоял Лужин, ростом с пешку,

и вглядывался в неясное расположение огромных фигур,

горбатых, головастых, венценосных»(238).

«жестокие громады, боги его бытия»(191)

Набоков В. В.

«Защита Лужина»

Выше мы рассмотрели композиционно аллегорическую конструкцию романа, основанную на «превращении» творца шахматной защиты, гроссмейстера Лужина, в жертвенного персонажа собственной защиты, в фигуру черного шахматного коня. Мы увидели, какую смысло-насыщенную оппозицию получает рассмотрение образно-аллегорической пары Белый Конь (Белый «рыцарь из рати Христовой», Пегас) и Черный фигурный шахматный Конь в самом романе и в сопряженных с ним текстах В. Набокова. Мы показали как изображение петербургского Медного Всадника, стоящего на отлогой плите скалы в логотипе издательства «Слово», было использовано Набоковым в качестве ключевой, на самом видном месте расположенной подсказки к шахматно-композиционной загадке романа. Что образ отлогой плиты-скалы был сопряжен в сознании автора с главной темой романа[1].

И теперь, под совершенно иным углом зрения можем рассмотреть эволюцию символического содержания образа Медного всадника, ту особую его тематическую наполненость в русской художественной и критико-философской литературе первых десятилетий прошлого века. Мы увидим, насколько емкой и распространенной фигурой иносказания был этот символ. Какой широкий диапазон проблем и смыслов, от социально политических, до философско-религиозных, вмещал он в себя. Мы покажем, как этот особый комплекс проблем и вопросов, сконцентрированный предшественниками и современниками Набокова в образе Медного Всадника, отобразился и нашел новое разрешение в основных темах романа «Защита Лужина». Как и почему в ходе решения В. Набоковым вполне определенного круга проблем этот гипертрофированно величественный символ Медного Всадника трансформировался в аллегорическую фигуру черного шахматного коня.

Отметим, что кажущуюся странность и фантастичность подобного сближения и сопоставления образов усугубило время. Спустя почти сто лет с момента написания романа раскрылся комбинационный и содержательный потенциал набоковских текстов, но рассеялась, ушла в пыльные книгохранилища уникальная культурная атмосфера русского зарубежья первой четверти прошлого века.

И подобно тому, как современникам В. Набокова в те годы не удалось разглядеть композиционную загадку романа, его аллегорический узор, уловить и поставить в контекст современных, широко распространенных в то время воззрений и образов иносказательное высказывание в романе, также, в настоящее время прочтение композиционного узора романа, выявленные аллегорические прообразы, стилистические фигуры, нарочитые образы, мало о чем говорят нынешнему читателю, утратившему ощущение культурного фона 20-х годов прошлого века. Применяя к В. Набокову слова Д. С. Лихачева, сказанные в отношении творчества А. Белого, подчеркнем, что ««для полноты восприятия художественной стороны» «Петербурга» (читай – «Защиты Лужина» - С. С.) необходимо … восстановить пласты того «активного культурного фонда», которым располагал Белый (читай – Набоков – С. С.) и который оказывался столь емким, что требует ныне от читателя специальной осведомленности»[2]. Символы-образы, о которых писали и посредством которых обсуждали «вечные вопросы» в начале прошлого века забылись. Иносказание, обращенное к этим образам-символам, спустя 100 лет утратило очевидность. Одним из таких символов-образов и был Медный Всадник, и как монумент, и как герой поэмы Пушкина, и как превращенный, расширенный и наполненный новыми смыслами символ в критико-философских и художественных работах мыслителей и писателей начала прошлого века.

И наиболее полно этот символ-образ был разработан в трудах основоположников символизма в России: Д. Мережковского, В. Брюсова, А. Белого. И что особенно для нас интересно, в их текстах он представлен в художественно близких набоковскому роману образах, оборотах речи, тематических рядах, композиционных конструкциях и стилистических особенностях, что указывает не только на образную, но и на тематически-смысловую преемственность.

Говоря о темах Ф. Достоевского в романе «Защита Лужина» мы приводили фрагмент набоковской лекции, посвященной этому писателю, в котором Набоков говорит: «Мне было двенадцать лет, когда сорок пять лет тому назад я впервые прочел «Преступление и наказание» и решил, что это могучая и волнующая книга. Я перечитал ее, когда мне было 19, в кошмарные годы Гражданской войны в России, и понял, что она затянута, нестерпимо сентиментальна и дурно написана. В 28 лет я вновь взялся за нее, так как писал тогда книгу, где упоминался Достоевский»[3].

Следует еще раз обратиться к этому хронологическому замечанию Набокова. Теперь обратим внимание на то, что второй раз к произведению Достоевского Набоков обратился в 18-м году.

Чем же вызвано было в те годы его особое внимание к Достоевскому, и именно к роману «Преступление и наказание»? Какие темы, проблемы волновали молодого Набокова, какого рода «вечные вопросы» будоражили его сознание? И, самое главное, в чьей интерпретации, с чьей подачи ставились они? К ответу на эти вопросы вплотную нас подводит, основанное на его переписке, биографическое описание круга интересов молодого Набокова в Ялте. «У какого-то учителя в Ялте он стал брать уроки латыни и составил для себя весьма своеобразный список книг из ялтинской библиотеки: энтомология, дуэли, путешественники-естествоиспытатели, Впрочем, он мог не только утолять любознательность, но и углубленно заниматься благодаря «императорской библиотеке в нашем ливадийском доме, в котором (стараниями маленького библиотекаря с лысиной святого) были собраны полные комплекты старых исторических и литературных журналов, а также тысячи сборников современных поэтов, таких как Брюсов и Белый. Именно в Ливадии я завершил в 1918 году освоение русской поэзии и прозы»»[4]. И снова, упомянув фигуры Ф. Ницше, В. Брюсова и А. Белого, Б. Бойд возвращается к Ф. Достоевскому: «Его суждения становились более строгими: например, перечитав «Преступление и наказание», он нашел роман «многоречивым, ужасно сентиментальным и плохо написанным».[5] Заметьте, что в этом фрагменте набоковской биографии Бойд (употребляя буквальную цитату из черновика набоковского письма) соединяет имена Достоевского, Ницше, Брюсова, Белого, вполне определенно обозначая интерес Набокова к около-ницшеанской тематике. С именем Ницше сопрягаются фигуры, как его «духовного двойника» Достоевского[6], так и наиболее открытых русских ницшеанцев этого периода – А. Белого и В. Брюсова. То есть отчетливо прослеживается интерес Набокова к «русской поэзии и прозе» сквозь призму ницшеанской проблематики. Однако проблему ницшеанской увлеченности молодого В. Набокова пока отложим, чтобы позднее вернуться к ней с новыми материалами. А сосредоточимся на образно-символическом языке обсуждения «вечных вопросов», на системе его образов и смыслов, тематических комбинаций, которые молодой В. Набоков в 20-е годы прошлого века нашел уже готовыми в современной ему литературе. И беря в рассмотрение вышеупомянутые в набоковской биографии фигуры Ф. Ницше, Ф. Достоевского, А. Белого и В. Брюсова, заметим, что в этом ряду не хватает «центрального, связующего звена», «промежуточного мостика». Здесь утаён, обойден молчанием Дмитрий Сергеевич Мережковский. Который в своих критико-философских работах начала прошлого века связал, подвел итог литературно-философской мысли века прошлого и поставил сверхзадачи веку новому, выработал символико-образную систему выразительных средств, которую приняли и в образах которой творили и В. Брюсов и А. Белый, и, как мы покажем далее соотносился с которой, отталкивался от которой в своем иносказательном подтексте и В. Набоков.

Или как пишет о Мережковском, в своей работе «Ницше в России», Э. Клюс: «он первым выразил мистические настроения 1890-х годов и создал контекст экзистенциального поиска, на который откликнутся другие религиозно настроенные символисты. В лучшем случае посредственный романист и весьма туманный мыслитель, Мережковский, еще далеко не оценен по заслугам как критик, редактор и организатор, как интеллектуал, который ставил вопросы и религиозно-эстетические задачи, предоставляя писателям более позднего времени прокладывать собственные пути к их решению. Он оказывал и непосредственно личное, и общекультурное влияние, которое приходилось преодолевать другим писателям в поисках собственной литературной индивидуальности»[7].

Именно Мережковский, в своих ранних литературно-критических произведениях, переплавил, сгустил, сконцентрировал художественные образы Пушкина, Толстого, Достоевского в философские символы, превратив их в определенные знаково-иносказательные элементы философского размышления.

И беря к рассмотрению в этой статье пока лишь один образ–символ Медного Всадника, мы попробуем проявить содержательную полноту его звучания для искушенного читателя в начале прошлого века. Прорисуем те смысловые линии и палитру оттенков, которые выразились в этом образе. Обнажим проблематику, сконцентрированную в этом символе. Продемонстрируем, как происходило сгущение определенного рода философско-религиозного иносказания в этом пушкинском образе, превращение в символ и дальнейшее широкое его распространение. Рассмотрим то, в каком виде нашел этот образ молодой Набоков в ходе своих штудий критико-литературных произведений представителей русского символизма, в изучении русской ницшеаны и сопряженных с нею тем.

Наметим те узловые точки, те сгущения смыслов в образах-символах, которые в последующем, в превращенном виде становятся выразительно знаковыми, опорными пунктами конструкции Набоковым своего ответа, своего видения сокрытых в этих образах проблем, «вечных вопросов», задач поставленных предшественниками.

И сразу подчеркну, это единое поле тем, проблем, единство и преемственность образов ни в ком случае не следует рассматривать как «влияние», подобно тому, как не может считаться «влиянием» например факт выражения собственных мыслей на том же языке, на котором выражался предшественник, и новые элементы которого он ввел в общий оборот. Нельзя считать влиянием и использование знаково-указующих образов, символов, тем и конструкций обозначающих предшествующий объект диалога и полемики.

«Пушкин», а затем в своей первой фундаментальной работе «Л. Толстой и Достоевский». В дальнейшем этот образ символ Медного Всадника, становясь нарицательным, используется и развивается Брюсовым, и Белым. И я утверждаю, что своеобразным откликом Набокова на проблематику заложенную современниками в этом символе, наряду с несколькими стихотворениями стал и третий его роман - «Защита Лужина».

Рассмотрим в сравнительном ключе развитие и осмысление этого пушкинского образа в критических и художественных произведениях того времени.

Так в контексте вышерассмотренной творческой игры Л. Кэрролла и В. Набокова со своими «двойниками-персонажами» характерна исходная мысль Мережковского, обращающегося к рассмотрению повести А. Пушкина «Медный всадник», о том, что Петр I был своеобразным «первообразом» поэта. Что над «сонмом пушкинских героев возвышается один — тот, кто был первообразом самого поэта, — герой русского подвига так же, как Пушкин, был героем русского созерцания.<…> Пушкин отвечает Петру, как слово отвечает действию»[8]. Пушкинский герой, Петр I, Медный Всадник, оказывается как бы предтечей, «первообразом самого поэта». Не напоминает ли эта конструкция взаимо-изобретений Кэрролла – Алисы – Белого шахматного коня, или сочиненного Набоковым гроссмейстера Лужина который, в свою очередь, «придумал» своего шахматного двойника.

И далее Д. Мережковский развивает, ставшую впоследствии центральной в его ранних критико-философских текстах проблему столкновения силы, величия, подвига с обыденным, малым, человеческим. Эта проблема, поступенно разворачиваемая Мережковским через противопоставление таких образов как Петр I (Медный Всадник) и Евгений в «Медном всаднике» А. Пушкина. Наполеон и плеяда русских героев (от Кутузова до Платона Коротаева) в романе Л. Толстого «Война и мир», Раскольникова и Сонечки в романе Ф. Достоевского, восходит к темам ницшеанского «сверхчеловека» или «человекобога» в противопоставлении христианскому «Богочеловеку». Мережковский ищет новый синтез, новую «религию», соединяющую в своих последних пределах «плоть» и «дух», «человекобога» и «богочеловека», «антихриста» и «Христа». Рассмотрим эту «эволюцию» подробнее, обращая особенное внимание на те художественные образы, стилистические обороты, приемы и композиционно-тематические конструкции, в которых она осуществляется Мережковским, сравнивая попутно и наблюдая их отголоски и полемические превращения в набоковском романе.

А начинается эта сверх-тема для Мережковского с пушкинского «Медного всадника». Снова подчеркнем изощренно сплетенную проблему автора и персонажа в критической интерпретации Мережковского. Он пишет: «обоготворение силы героя, воплотилось в «Медном Всаднике». Это — последнее из великих произведений Пушкина: только по этому обломку недовершенного мира можно судить, куда он шел, что погибло с ним. «Петр не успел довершить многое, начатое им, — говорит поэт, — он умер в поре мужества, во всей силе творческой своей деятельности, еще только в пол-ножны вложив победительный свой меч». Эти слова могут относиться и к самому Пушкину»[9]. Заметьте - «обоготворение силы» и уподобление «автора», «персонажу».

Наблюдая далее за пушкинским разрешением проблемы «силы», «величия» Д. Мережковский продолжает: «Но, с другой стороны, безграничная сила, которая так легко, как бы играя, переступает пределы возможного, исторического, народного, даже человеческого, не кажется Пушкину одним из несовершенств героя. Искупаются ли радостью великого единого страдания бесчисленных малых? — Пушкин понимает, что это вопрос высшей мудрости. «Я роюсь в архивах, — говорит Пушкин, — там ужасные вещи, действительно много было пролито крови, но уж варварам проливать ее, и история всего человечества залита кровью, начиная от Каина и до наших дней. Это, может быть, неутешительно, но не для меня, так как я имею в виду будущность… Петр был революционер-гигант, но это гений, каких нет». В одном наброске политической статьи 1831 года мы находим следующие слова: «Pierre I est tout a la fois Robespierre et Napoleon (la revolution incarnee) — Петр есть в одно и то же время Робеспьер и Наполеон (воплощенная революция)»[10]

Здесь Мережковский акцентирует внимание на противоречии ставшем впоследствии первоосновой лужинской трагедии, сниженной и перенесенной в рафинированное пространство шахматного мира. «Безграничная сила» - эта упоительная игра и страсть неизбежно оказывается насилием. «Но уж рок велит» проливать кровь «начиная от Каина и до наших дней». Мережковский подчеркивает эту пушкинскую точку зрения, что, несмотря на кровавость правления Петра I – «это гений, каких нет» и закрепляет её формулой: ««Pierre I est tout a la fois Robespierre et Napoleon (la revolution incarnee) — Петр есть в одно и то же время Робеспьер и Наполеон (воплощенная революция)». Именно эта точка зрения станет отправной в последующих размышлениях Мережковского об отражении этого противоречии в романах Л. Толстого «Война и мир» и особенно, в выше рассмотренном нами в контексте набоковского романа, «Преступлении и наказании» Ф. Достоевского. Гений и вседозволенность. Сила и насилие. А вместе с тем она послужит Мережковскому поводом/переходом для продолжения рассмотрения этой темы Петра – Медного Всадника в проблеме «Наполеона».

Вот как в контексте пушкинского «Медного всадника» Мережковский раскрывает эту тему, обнажает противопоставления: «С одной стороны, малое счастье малого, неведомого коломенского чиновника, напоминающего смиренных героев Достоевского и Гоголя, простая любовь простого сердца, с другой — сверхчеловеческое видение героя. Воля героя и восстание первобытной стихии в природе — наводнение, бушующее у подножия Медного Всадника; воля героя и такое же восстание первобытной стихии в сердце человеческом — вызов, брошенный в лицо герою одним из бесчисленных, обреченных на погибель этой волей, — вот смысл поэмы»[11]. Тема культа силы в изучаемом нами романе также продолжается в теме восстания, «защиты» героя, которому противостоят «жестокие громады, боги его бытия»(191).

И далее Мережковский употребляет пушкинскую цитату, еще более вводящую нас в образно-тематический круг набоковского романа. Сводя воедино с темой силы тему сновидческой природы реальности, тему рока о которых применительно к «Защите Лужина» уже много было говорено ранее. «Сон», «рок», «гигант на бронзовом коне / в неколебимой вышине». А нас тут больше всего интересуют именно такие, комплесно-целостные, многогранные но единые образы-совпадения, своеобразные тематические узлы-предтечи, уже готовые выразительные конструкции, «сырые кирпичи», строительный материал будущего набоковского романа.

«Его мечта… Или во сне

Он это видит? Иль вся наша

Насмешка рока над землей?

………………………….

И обращен к нему спиною

В неколебимой вышине,

Над возмущенною Невою,

Сидит с простертою рукою

Гигант на бронзовом коне.

Какое дело гиганту до гибели неведомых? Какое дело чудотворному строителю до крошечного ветхого домика на взморье, где живет Параша — любовь смиренного коломенского чиновника? Воля героя умчит и пожрет его, вместе с его малою любовью, с его малым счастьем, как волны наводнения — слабую щепку. Не для того ли рождаются бесчисленные, равные, лишние, чтобы по костям их великие избранники шли к своим целям? Пусть же гибнущий покорится тому, «чьей волей роковой над морем город основался»[12]

Иронически перефразируя на лужинский манер эти строки, спросим «Какое дело шахматному гроссмейстеру до гибели фигур на поле? Какое дело изобретателю гамбитов, дебютов, защит и окончаний до их «судьбы», «не для того ли рождаются бесчисленные, равные, лишние, чтобы по костям их великие избранники шли к своим целям? Пусть же гибнущий покорится тому, «чьей волей роковой…». Какое дело?! Никакого! Но лишь до того момента, когда Наполеон становится бессильным изгнанником, а все его завоевания – обращаются в мираж, когда гроссмейстер сам превращается вдруг в загнанную, обреченную фигурку на шахматной доске. Впрочем, не следует думать, что исходный порок и вина здесь состоит в безжалостности гроссмейстера к фигурам, или вождя к подданным[13]. В. Набоков смотрит глубже. Хотя в случае с «политическими гроссмейстерами» и этот грех в верхнем слое моральных закономерностей играет пагубную для них роль.

А Мережковский, тем временем, снова цитируя Пушкинские стихи, продолжает нагнетать величие и грандиозность не только всадника (снова – «властелин судьбы»), но уже и его коня.

«Ужасен он в окрестной мгле!

Какая дума на челе!

Какая сила в нем сокрыта!

А в сем коне какой огонь!

И где опустишь ты копыта?

О, мощный властелин судьбы!

Не так ли ты над самой бездной,

На высоте, уздой железной

Россию вздернул на дыбы?»[14]

Раскрывая пушкинскую аллегорию всадника – Петра I, и коня – России. Вводя в образно-символическую конструкцию противопоставление, также нашедшее отражение в изучаемом нами романе. «Высота» и «бездна». Всадник, в итоговом положении – «на высоте» «над самой бездной». Не хватает только «окна», но позже будет и «окно».

И далее Мережковский, проявляя пушкинское развитие этой темы столкновения «всесильного» с «ничтожным», обогащает этот образ темой богоборческого, безумного (NB!) бунта малых, восставшей ««дрожащей твари» вышедшей из праха».

«Но если в слабом сердце ничтожнейшего из ничтожных, «дрожащей твари», вышедшей из праха, — в простой любви его откроется бездна не меньшая той, из которой родилась воля героя? Что, если червь земли возмутится против своего Бога? Неужели жалкие угрозы безумца достигнут до медного сердца гиганта и заставят его содрогнуться? Так стоят они вечно друг против друга — малый и великий. Кто сильнее, кто победит? Нигде в русской литературе два мировых начала не сходились в таком страшном столкновении.

Кругом подножия кумира

Безумец бедный обошел

И взоры дикие навел

На лик державца полумира.

Чело

К решетке хладной прилегло,

Глаза подернулись туманом[15],

По сердцу пламень пробежал,

Вскипела кровь; он мрачно стал

Пред горделивым истуканом —

И, зубы стиснув, пальцы сжав,

Как обуянный силой черной:

«Добро, строитель чудотворный!»

Шепнул он, злобно задрожав:

«Ужо тебе!»… И вдруг стремглав

Бежать пустился. Показалось

Ему, что грозного царя

Мгновенно гневом возгоря,

Лицо тихонько обращалось…»[16]

И восстание на «бога» своего мира, и помрачение сознания, и фигурная монументальность, неподвижность, отчуждение и величие Медного Всадника, все эти темы и детали образа снова обращены к сокровенным чертам изучаемого нами романа. Сравните: «Кругом подножия кумира <…> На лик », «пред горделивым истуканом» - «жестокие громады, боги его бытия»(191) «неясное расположение огромных фигур, горбатых, головастых, венценосных»(238). И разрешающие это богоборческое восстание «малых» – безумие и страх, преследующий его, воплотившийся в Медного Всадника ужас, и безысходное бегство, «И, зубы стиснув, пальцы сжав,/ <…> «Добро, строитель чудотворный!» /Шепнул он, злобно задрожав: /«Ужо тебе!»… И вдруг стремглав /Бежать пустился. Показалось …».

«Смиренный сам ужаснулся своего дерзновения, той глубины возмущения, которая открылась в его сердце. Но вызов брошен, Суд малого над великим произнесен: «Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!..» — это значит: мы, слабые, малые, равные, идем на тебя, Великий, мы еще будем бороться с тобой, и как знать — кто победит?» И далее Мережковский пишет: «Вызов брошен, и спокойствие «горделивого истукана» нарушено, ибо он в самом деле еще не знает, кто победит»[17]. Однако он упускает из виду маленький нюанс, который подчеркнуто акцентирует Набоков – все это «восстание» и «преследование» происходит лишь в поврежденном сознании героя. Нарушенное «спокойствие «горделивого истукана» - только галлюцинация. Подобная шахматной иллюзорности лужинского мира. И именно в этой галлюцинации «Медный Всадник преследует безумца:

И он по площади пустой

Бежит и слышит за собой,

грома грохотанье,

Тяжело-звонкое скаканье

По потрясенной мостовой —

И, озарен луною бледной,

Простерши руку в вышине,

За ним несется Всадник Медный

На звонко-скачущем коне.

И во всю ночь безумец бедный

Куда стопы ни обращал,

За ним повсюду Всадник Медный

С тяжелым топотом скакал[18].

Снова отметим дополнительную перекличку деталей в этой картине с нюансами набоковского романа. Медный Всадник в видении «безумца» «озарен луною бледной». О символическом значении луны, этого «солнца бессонных», лунного света в романе «Защита Лужина» мы уже говорили.

И далее декларируя всемирное значение этого пушкинского образа-символа, определяя его центральное положение, как в системе координат своего собственного учения и мировоззрения, так и в духовном развитии «всей русской литературы после Пушкина», Д. Мережковский пишет: «Но вещий бред безумца, слабый шепот его возмущенной совести уже не умолкнет, не будет заглушен «подобным грому грохотаньем», тяжелым топотом Медного Всадника. Вся русская литература восстанием на того гиганта, который «над бездной Россию вздернул на дыбы». Все великие русские писатели, не только явные мистики — Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, но даже Тургенев и Гончаров — по наружности западники, по существу такие же враги культуры, — будут звать Россию прочь от единственного русского героя, от забытого и неразгаданного любимца Пушкина, вечно-одинокого исполина на обледенелой глыбе финского гранита, — будут звать назад — к материнскому лону русской земли, согретой русским солнцем, к смирению в Боге, к простоте сердца великого народа-пахаря, в уютную горницу старосветских помещиков, к дикому обрыву над родимою Волгой, к затишью дворянских гнезд, к серафической улыбке Идиота, к блаженному «неделанию» Ясной Поляны, — и все они, все до единого, быть может, сами того не зная, подхватят этот вызов малых великому, этот богохульный крик возмутившейся черни: «добро строитель чудотворный! Ужо тебе!»»[19]

Заметьте - «Вся русская литература после Пушкина», «Все великие русские писатели».

Этот образ становится альфой и омегой, отправной точкой и высшим, итоговым, критическим пунктом, переломным моментом в концепции Д. Мережковского.

С неё он начинает рассмотрение путей русской литературы от Пушкина к Толстому и Достоевскому. И через темы Достоевского вводя затем рассмотрение этого символ-образа в контекст ницшеанских богоборческих идей, обращается к темам сугубо религиозным.

Проблема Петра – Медного Всадника «на следующей ступени» построения символа переходит у Мережковского в проблему Наполеона, которую он рассматривает в контексте двух, центральных произведений русской литературы, «Войны и мир» Л. Толстого и «Преступления и наказания» Ф. Достоевского. Отметим, что Мережковский продолжает развивать тему Медного Всадника в своей («дебютной») первой значительной критико-философской работе «Л. Толстой и Достоевский», вышедшей в 1900–м году. Эта высоко оцененная современниками книга не могла остаться незамеченной молодым Набоковым. И по смысловой насыщенности, по тематической определенности, по образно-символической выразительности, особенным критико-аналитическим приемам, заслуживает быть одной из обязательных к со-прочтению с изучаемым нами набоковским романом.

Созвучия и переклички этих двух произведений столь множественны и разнообразны, что им должно быть уделено особое внимание. Пока же мы рассмотрим лишь один, центральный, «стержневой» в философии Мережковского образ-символ в его эволюции, обогащении и превращениях – образ Медного Всадника.

И переводя тему «Медного всадника» в тему «Наполеона», Мережковский, определяя роль наполеоновского нашествия в судьбе России, пишет: «Удар Петра разбудил лишь тело, удар Наполеона – душу России. И ответом на страшный удар было не только великое всемирно-историческое действие Двенадцатого года, – современная русская литература от Пушкина до Л. Толстого. Недаром же, именно в это время, то есть после Двенадцатого года, зародилась муза Пушкина. И молодого Пушкина и Лермонтова – первые, еще неясные, отроческие думы русской поэзии привлекал образ Наполеона.

Этот же самый образ сделался средоточием и тех двух великих произведений, которые окончательно дали русской литературе всемирное значение: Наполеон, как исторический, реальный образ в «Войне и мире» Л. Толстого, как воплощение нравственной идеи, как предмет психологического исследования об отношении героя к добру и злу – в «Преступлении и наказании» Достоевского.

На вопрос, поставленный русскому народу западноевропейскою культурою в лице Наполеона, Россия ответила дважды: войной Двенадцатого года – во всемирно-историческом действии – и «Войной и миром», «Преступлением и наказанием» – во всемирно-историческом созерцании» [20].

С особой интенсивностью проблема «наполеонов», «великих личностей» выразилась в романе Ф. Достоевского «Преступление и наказание». И именно ей уделено основное место в рассмотрении этого романа Мережковским. Выше мы отмечали, что второе прочтение В. Набоковым этого произведения состоялось «в кошмарные годы Гражданской войны в России», тогда же он «завершил в 1918 году освоение русской поэзии и прозы». И рискну предположить, что перепрочтение Набоковым этого романа Достоевского было связано, прежде всего, с чтением книги Мережковского, в которой «Преступлению и наказанию» было уделено столь большое внимание. И тогда третье обращение к роману Достоевского уже в период работы над «Защитой Лужина» окончательно утверждает образно-тематическую взаимосвязь этих трех книг.

Примечательно в этой связи, что тема «Наполеона» находит и самостоятельное отражение в творчестве Набокова. В 1919 году, то есть именно в те годы, к которым мы и относим внимание к этим книгам, темам, проблемам, он пишет стихотворение «Наполеон в изгнании». Стихотворение, отчетливо обращенное к полемике между Толстым, Достоевским и Мережковским и восходящее к «толстовской», критикуемой Мережковским, линии снижения-развенчания «героического» образа Наполеона[21]. Противопоставляя романтическую иллюзию «божественного величия» - человеческой слабости В. Набоков пишет:

«Вот он идет; глядит на тень

И позднее вплетая темы противопоставления силы – слабости; тщеславия, призрачности, миража славы в поздний свой роман «Защита Лужина», В. Набоков отчетливо обозначает наполеоновскую ассоциацию в образе гроссмейстера Лужина. Это и подобие страсти двух «героев» - власть, слава и красота тактической комбинаторики ведения боя. Это и одинаковый узор трагической судьбы, сначала вознесшей их на вершину славы и последовавшего затем неизбежного, безжалостного падения с этой высоты. Это и портретное сходство: обрюзглый, тяжелый «полный», «мрачный» Лужин с наполеоновской «кудрей» через лоб, «в безобразной, черной, мохнатой шляпе» из вышеупомянутого стихотворения о Наполеоне, «Опять в этой черной шляпище». И уже прямое портретно-изобразительное указание: «его (Лужина – С. С.) тяжелый профиль (профиль обрюзгшего Наполеона)»(192).

Приведем здесь возможные художественно-изобразительные источники наполеоновской образности в портрете набоковского Лужина.

1)

2)

3)

1) Густав Беттингер (1872-1914). «Наполеон, созерцающий портрет Римского короля перед ссылкой на Эльбу – 1814 г.». (Фрагмент).

2) Поль Деларош «Наполеон в Фонтенбло». (1845)

3) Верещагин В. В. «На этапе. Дурные вести из Франции».(1887—1895) Из серии «Наполеон I в России». (Фрагмент).

Так, например, мы видим, что картины Верещагина и Густава Беттингера предельно близко иллюстрируют сцену после вечеринки в конце романа: «Гости ушли. Лужин сидел боком к столу, на котором замерли в разных позах, как персонажи в заключительной сцене "Ревизора", остатки угощения, пустые и недопитые стаканы. Одна его рука была тяжело растопырена на скатерти...»(236).

Отчетливое видение наполеоновской образности набоковского персонажа важно для читателя и в связи с распространившимся в последнее время с легкой руки голландского режиссера Марлен Горрис, снявшей «по мотивам романа» фильм «The Luzhin Defence», совершенно невозможного видения набоковского Лужина сквозь актерский образ Джона Туртурро. Дошло до того, что его портреты уже украшают обложки набоковских книг, а сами книги оформляются как рекламное приложение к фильму. Например:

1)  2)

2)

1) Nabokov Vladimir. The Luzhin Defense. Published by Penguin Books Ltd (2000)

2) Набоков Владимир. Защита Лужина. Изд. Центрполиграф (Россия). 2003 г.

Возвращаясь к наполеоновской теме в романе, отметим, что тематическая параллельность образов Лужина и Наполеона выстраивается В. Набоковым именно в контексте прочтения наполеоновского образа Мережковским.

Подчеркнуто подобно наполеоновскому выписан у Набокова ментально-интеллектуальный портрет Лужина. Мы уже обращали внимание на его рационально-математический тип шахматного мышления отраженный в эпитетах: «»(174), «поразительная ясность мысли, беспощадная логика»(174). А вот как характеризует Наполеона Мережковский: «Ум Наполеона - совершенно точный, ясный, по преимуществу - математический, "евклидовский" (недаром он сам себя сравнивает с Архимедом), тот чисто арийский ум, которому последние четыре века европейской культуры обязаны своею славою - небывалым в истории человечества развитием опытных знаний. Этот самоучка, в сущности, почти "невежественный, потому что он очень мало читал и почти всегда с поспешностью" ("au fond il est ignorant, n'ayant que très peu lu, et toujours avec précipitation" - m-me de Rèmusat)»[23].

Равно как отразилось в образе Лужина и это, отмеченное Мережковским, наполеоновское сочетание особенной гениальности с «невежественностью».

«И странная вещь: несмотря на то, что Лужин прочел в жизни еще меньше книг, чем она, гимназии не кончил, ничем другим не интересовался, кроме шахмат, - она чувствовала в нем призрак какой-то просвещенности, недостающей ей самой. Были заглавия книг и имена героев, которые почему-то были Лужину по-домашнему знакомы, хотя самих книг он никогда не читал. Речь его была неуклюжа, полна безобразных, нелепых слов, - но иногда вздрагивала в ней интонация неведомая, намекающая на какие-то другие слова, живые, насыщенные тонким смыслом, которые он выговорить не мог. Несмотря на невежественность, несмотря на скудость слов, Лужин таил в себе едва уловимую вибрацию, тень звуков, когда-то слышанных им»(195).

Но самая главная наполеоновская черта в характере Лужина – это тотальный эгоизм, дополненный и связанный с его утилитарным предпочтением батальной, сражающейся стороны шахмат. Применяя к Лужину характеристику, данную М. Де Сталь Наполеону, отметим, что «он смотрит на человеческое существо, как на обстоятельство, или на вещь, но не как на себе подобного. У него нет ни любви, ни ненависти к людям; он один - все для себя - il nya due lui pour lui - остальные существа лишь цифры»[24].

Или, как пишет Мережковский: «В эгоизме Наполеона "эгоизмом", прежде всего поражает изумительная откровенность, бесстыдная, или только нестыдящаяся нагота.

Непроизвольно (в этом именно и заключается та непроизвольность в существе Наполеона, которой в нем искала и не нашла m-me de Staël) он смотрит на себя, по выражению Меттерниха, "как на существо единственное в мире, созданное, чтобы властвовать"[25]. - "У меня, - признается однажды он сам Рёдереру, - нет честолюбия". И потом прибавляет с обычной ясностью самонаблюдения: "А ежели есть, то такое естественное, врожденное, связанное с моим существованием, что оно как бы кровь, которая течет в моих жилах, воздух, которым я дышу"[26].

Ведь это именно та самая лужинская разновидность честолюбия, которая - «как бы кровь, которая течет в жилах, воздух, которым» дышит герой. Честолюбие почти по-детски наивное и невинное «нестыдящаяся нагота». Не показное, да и почти не осознаваемое этим безвольным и управляемым во всех прочих областях жизни, не связанных с его основной страстью, персонажем.

Постоянно повторяемые Наполеоном заявления «"Я не похож ни на кого; я не принимаю ничьих условий". - Je suis à part de tout le monde; je n'accepte les conditions de personne[27]», «Я не такой человек, как все, и законы нравственности или общественных условий не могут для меня иметь значения". - Je ne suis pas un comme les autres, et les lois de morale ou de convenance ne peuvent être faites pour moi"[28]», карикатурно отображаются в многозначных восклицаниях лужинской тещи «Это же не человек, <...> Что это такое? Ведь это же не человек<...> Не человек, а Бог знает что»; в характеристике невесты: «человек другого измерения, особой формы и окраски, несовместимый ни с кем и ни с чем».

Для Наполеона, как и для Лужина «нет прошлого, нет будущего, есть только настоящее, только вечное мгновение, вечное Я, Я - одно для себя, "все для себя"»[29].

И, так же как и в случае с Лужиным, хотя и несколько на иной манер, такое состояние сознания чревато безумием.

«Подобное себялюбие, - пишет Мережковский, - может быть, страшно, чудовищно и безумно, но уж, во всяком случае, не благоразумно, не серединно, не пошло - не обыкновенный человеческий эгоизм. "Он создает из идеального, из невозможного", - признается сам умеренный и позитивный Тэн. - "В замыслах его великое становится безмерным, безмерное вырождается в безумное". - "Император сошел с ума, - шепнул однажды Дёкре на ухо Мармону, - окончательно сошел с ума: он отправит нас всех к черту, и окончится все это ужасающею катастрофою"[30].

А какая концентрация тем и образов звучащих то в унисон, то красноречиво полемически-наоборотным диссонансом настоящему прочтению набоковского романа в следующем размышлении Мережковского: «Наполеон, как будто предчувствуя неизбежность "катастрофы", этот конец - сам идет к нему, торопит его.

"Желающий сберечь душу свою потеряет ее, и потерявший ее сбережет", - с этим положением нравственности, как будто диаметрально противоположной нравственности Наполеона, он в одной точке сходится: он ведь тоже не бережет, а теряет душу свою. Его себялюбие переступает за все естественные пределы, в которых возможно сохранение личности: он знает, что должен погибнуть, и все-таки стремится к этой гибели, без страха, без сожаления, без раскаяния.

"Конечно, я люблю власть - но я люблю ее, как художник, как музыкант любит свою скрипку: я люблю ее звуки, созвучия, гармонии, которые я из нее извлекаю". Какое странное признание! Вот, кажется, один из ключей к самой таинственной стороне его существа. Не только герой созерцания, как Данте и Микел-Анджело, но и художник действия, как Цезарь или Александр. Герой и художник своей собственной трагедии: сочиняет и живет ее».

Нужно ли комментировать эти столь смысло-насыщенные в контексте настоящего прочтения романа созвучия?

Здесь и лужинский «обратный мат» в судьбе Наполеона, «он знает, что должен погибнуть, и все-таки стремится к этой гибели»;

- и «неизбежность "катастрофы"». «"Ах, какая роскошь", - мысленно воскликнул Лужин, найдя ключ к задаче - очаровательно изящную жертву, "... и катастрофа не за горами", - докончила статью жена»(230).

- и своеобразное разыгрывание все той же, краеугольной в базовых интенциях Лужина библейской формулы «Желающий сберечь душу свою потеряет ее, и потерявший ее сбережет», о смыслах которой в набоковском романе уже было говорено;

- и замечательно проясняющее характер лужинского честолюбия высказывание Наполеона, отражающее к тому же одну из сторон сплетения шахматной темы с темой музыкальной в изучаемом романе. "Конечно, я люблю власть - но я люблю ее, как художник, как музыкант любит свою скрипку: я люблю ее звуки, созвучия, гармонии, которые я из нее извлекаю"

– «Герой и художник своей собственной трагедии: сочиняет и живет ее».

Лужин-шахматная фигура точно так же как и Наполеон Мережковского ощущает насильственное вмешательство в его судьбу «невидимой руки» неведомого автора Защиты Лужина. Столь же остро для него стоит ницшеанская проблема сопротивления («защиты») и покорности («amor fati») судьбе. Так же как и Наполеон, он ощущает жертвенность своего жребия. Но там где Набоков, отталкиваясь от рассматриваемой нами наполеоновской истории в изображении Мережковского, смещает акценты, помещая трагическое столкновение главного героя с роком в шахматное зазеркалье безумия, Наполеон Мережковского: «только покорен этому велению, этой "Невидимой Руке", которая ведь его самого, он знает, влечет на заклание, как жертву. Его добро, его совесть, его святость, его "категорический императив", непонятный и ужасный людям, и есть именно эта последняя покорность. <…>

Никто из людей, однако, может быть, не чувствовал, как он, все-таки "человеческой, слишком человеческой" слабости своей под тяжестью Невидимой Руки, под ужасом рока. И в этом "холодном" лице, точно изваянном из того же мрамора, как лицо "Дельфийского идола", - какая девственная тонкость и хрупкость, какая детская покорность и беспомощность! "Из ядущего вышло ядомое и из крепкого вышло сладкое"[31]. Ведь и он - жертва. И это лицо героя - вместе с тем, лицо жертвы, не только страшное, но и жалкое, может быть, самое жалкое из всех человеческих лиц»[32].

И снова столкновение и единство в одном образе абсолютной силы и предельной слабости идущих от внутреннего противоречия пушкинского Медного Всадника и через образ Наполеона вплотную приближающегося к набоковской фигуре Лужина – изобретателя Защиты Лужина и жертвенного персонажа этой «защиты» - черного шахматного коня.

А какая емкая и лаконичная формула найдена Мережковским в этом рассуждении о жребии Наполеона, - неразгаданная загадка Самсона из Книги Судей Израилевых, связывающая наполеоновскую тему с романом Набокова и органично вписывающаяся в контекст лужинской судьбы. Формула-загадка, своеобразным решением которой мог стать набоковский роман и достойная занять почетное место в качестве одного из эпиграфов к «Защите Лужина» - «Из ядущего вышло ядомое».

Следует отметить, что большая часть рассуждений Мережковского о судьбе и образе Наполеона из книги «Л. Толстой и Достоевский» (1900 г.) (откуда и были взяты вышеприведенные цитаты) практически дословно вошла в отдельное произведение – «Наполеон»(1929 г.) – главы из которого публиковались в мартовском 34-ом и майском 35-ом номерах за 1928 г. журнала «Современные записки»[33].

тематически родственные изучаемому роману тексты Мережковского появляются в нем точно накануне погружения Набокова в работу над его «Защитой Лужина». А также отметим характерное заглавие этих выдержек из будущей книги Мережковского: «Наполеон Человек». В контексте набоковской игры с фигурно-человеческими чертами его персонажей в романе, с их именами и фамилиями, такое название отрывков из книги Мережковского сообщает настоящему тематическому со-прочтению текстов дополнительные оттенки. Человеческое ли на самом деле в Наполеоне и выводке его маленьких последователей: Лужиных, Раскольниковых, Версиловых и им подобных, то самое «наполеоновское», властно-утилитарное начало?

Возвращаясь к линии развития Мережковским пушкинского символа в книге «Л. Толстой и Достоевский» мы видим далее, что с образом Медного Всадника он соединяет не только тему Наполеона, проблему Раскольникова, но и вводит его в контекст пушкинской повести «Пиковая дама». Наполеон, Раскольников, Германн у Мережковского участвуют в развитии образа-символа Медного Всадника. Для нас здесь особенно интересно то, что все эти персонажи входят в тематический подтекст набоковского романа. Все они, каждый по-своему, отображают историю роковой страсти Лужина.

Об образно-смысловых перекличках между изучаемым нами романом и темами Раскольникова и Наполеона мы уже говорили. Параллели романа «Защита Лужина» же с повестью «Пиковая дама» в целом лежат на поверхности и уже освещались в критической литературе. Это единство и переигрывание на шахматном поле романа тем страсти к игре, безумия, «жертвоприношения», игровой фортуны и рока, любовной темы. Соотнесение текстов Набоков актуализирует как на уровне тематических совпадений, так и через явные образно-смысловые аллюзии.

В качестве отступления-добавления к проявленным в критике связям «Защиты Лужина» с пушкинской «Пиковой дамой» рассмотрим еще одну, очень емкую подтекстами и аллюзиями, сцену в набоковском романе. Сцену знакомства с Лужиным княгини Умановой. Заметим, как пушкинская тема сплетается с музыкальной линией, сопровождающей в романе шахматную. Итак, из гостей в доме невесты Лужина первой его увидела «престарелая княгиня Уманова, которую называли пиковой дамой (по известной опере) … и заключила из поспешного и невразумительного разъяснения хозяйки дома, что он имеет какое-то отношение к литературе, к журналам, - сочинитель, одним словом. «А вот это вы знаете? – спросила она, учтиво завязав литературный разговор. – Из новой поэзии... немного декадентское... что-то о васильках, "все васильки, васильки"...»(171). Этот, вполне невинный образ «учтивой», престарелой княгини пронизан зловещими указаниями и предзнаменованиями для Лужина.

Во-первых, - прозвище княгини, - пиковая дама[34], открыто отсылает читателя к пушкинской истории трагической судьбы Германна, охваченного в одночасье страстью к игре, погубившего графиню и сошедшего с ума после изощренной, но иллюзорной в зазеркалье германновского безумия, мести старухи. Истории, роковым предупреждением представшей перед незрячим Лужиным в лице княгини Умановой. Отметим здесь, кстати, для целей последующего анализа пародийное сближение Германна с образом Христа в фальшивой надгробной речи молодого архиерея по усопшей Графине. В которой, «в простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел её, - сказал оратор, - бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного»»[35]. Здесь на фоне иронически изображенного А. Пушкиным фальшивого прославления в надгробной речи последних дней капризной и тяжелой старухи, Германн пародийно предстает одновременно и как олицетворение Ангела смерти, и как «жених полунощный», Христос. О подобной игре на инверсии христианской мифологии в набоковском романе мы будем говорить позже.

Во-вторых, существенно то, что акцентируется не просто пушкинская «Пиковая дама», а именно опера созданная по этому произведению П. И. Чайковским, которого В. Набоков не очень то жаловал (не столько за «популярность» его мелодий, сколько за недопустимую вольность в обращении с поэтическим первоисточником). Да и отец В. Набокова, несравненно лучше разбиравшийся в музыке, критиковал Чайковского. И его взгляд во многом был усвоен впоследствии сыном-писателем. Как вспоминает двоюродный брат В. Набокова Николай Набоков: «На воскресных утренних репетициях выяснилось, что дядя Владимир предпочитает классику, в особенности Бетховена. Чайковского же, которым я, подобно большинству русских, восхищался, он не слишком жаловал. Это служило предметом самых горячих споров между нами, споров, которые дядя Владимир обычно заключал следующим утверждением:

- Согласен с тобой, он великолепный оркестровщик. Но я не поклонник его сентиментальных мелодий. По-моему, они напоминают цыганщину. Нет, все это слишком дурной вкус»[36].

Образ П. И. Чайковского прорисовывается и сквозь вторую литературную аллюзию этого отрывка. А именно: княгиня Уманова, с последовательно зловещей учтивостью продолжает развивать перед незрячим Лужиным жестокую тему безумия. «А вот это вы знаете? <…> Из новой поэзии … немного декадентское … что-то о васильках, «все васильки, васильки»»(171). В новой поэзии 30-х годов 20-го века мы не найдем этих «васильков». Зато в «новой» для оперной княгини–«графини» поэзии (опера «Пиковая дама» была поставлена в 1890-м году) оставило заметный след известное, и особенно ценимое впоследствии поэтами декадентами[37], стихотворение А. Н. Апухтина (1840 – 1893г.) «Сумасшедший», написанное им именно в 1890-м году. И в этом столь тематически родственном роману стихотворении, васильки цветут пышным, но не вполне свойственным им цветом. И адресация этой цитаты княгини к стихотворению Апухтина была окончательно подтверждена В. Набоковым, к некоторой досаде русскоязычного читателя, в английской версии романа, где обращение княгини Умановой к Лужину звучит так: «And that thing, do you know it? <…> From Apukhtin – one of the new poets (Как мы видим, этот «новый» поэт к 1929 году уже 36 лет лежал в могиле. – С. С.) … slightly decadent … something about yellow and red cornflowers»[38]. Здесь, наряду с прямым указанием источника, «княгиня Уманова» несколько расширяет цитату указав на цвета васильков – «желтые и красные». Обратимся к стихотворению А. Н. Апухтина. Если идти от русского текста романа цитируемая княгиней строка «Все васильки, васильки» дословно повторяется в стихотворении дважды. Причем первый раз вместе с добавочно английскими деталями.

Все васильки, васильки,

Красные, желтые всюду…[39]

Рвется вся грудь от тоски…

Боже! Куда мне деваться?

Все васильки, васильки…

Как они смеют смеяться?

Это стихотворение Апухтина звучит в унисон и дополняет историю лужинской трагедии. А по созвучию тем, мотивов, психологических нюансов и художественных образов, также заслуживает быть обязательным к сопрочтению с романом. И хотя гораздо ценнее ощутить «из первых уст» всю полноту созвучия изучаемому роману этого замечательного стихотворения, вкратце обозначу точки их соприкосновения.

В стихотворении сошедший с ума человек вообразил себя королем (тайная, так и не реализованная страсть гроссмейстера Лужина). И беседуя в лечебнице с навестившей его женой и ее братом он то впадает в безумное состояние, то в его прояснившемся сознании всплывают образы прошлого, и то роковое мгновение кризиса.

Как это началось? Да, летом в сильный зной,

Мы рвали васильки, и вдруг мне показалось…

Кстати, однозначная, достаточно скрытая, но усиленно-добавочная акцентуация этого стихотворения В. Набоковым лишний раз указывает на больное, пораженное безумием состояние сознания главного героя романа. (Факт, по сей день, подвергаемый сомнению в критической литературе). И то, что Лужин, в отличие от своего более агрессивного апухтинского «собрата», не остался в лечебнице говорит лишь о его более изощренной хитрости, свойственной психическому больному, которая столь реалистично изображена в стихотворении[40] и не столь явно выписана в романе[41].

Вот как виртуозно Д. Мережковский сплетает в некий триединый образ фигуру Наполеона, пушкинского Германна и Раскольникова и тем самым, как бы подготавливает некий «шаблон», «канву», «модель» по которой в дальнейшем будет конструироваться образ набоковского персонажа. Он пишет: «Молодой человек с бледным лицом, "с прекрасными глазами", наружностью (и не только наружностью) похожий на Буонапарте до Тулона, забирается ночью в спальню к старухе, чтобы насильно выведать у нее карточную тайну. Пистолет, взятый им, чтобы испугать старуху, не заряжен. Но он все-таки чувствует себя убийцею. Тут, впрочем, дело не в старухе: "Старуха - вздор", может быть, и ошибка; он "не старуху, а принцип убил", ему нужен был только "первый шаг": "Я хотел только первый шаг сделать - поставить себя в независимое положение, достичь средств, и там все бы загладилось неизмеримою, сравнительно, пользою. Я хотел добра людям". И для добра убил. Это говорит Раскольников. Но мог бы сказать и Пушкинский Герман в "Пиковой даме"[42].

«, - пишет Мережковский, - Герман подражатель Наполеона. Сколь ни слабо, ни легко очерчен внутренний облик его, все-таки ясно, что это не простой злодей, что тут нечто более сложное, загадочное. Пушкин, впрочем, по своему обыкновению, едва касается этой загадки и тотчас проходит мимо, отделывается своей неуловимо-скользящею усмешкою. <…> Но из случайно оброненного Пушкиным анекдота неслучайно выросли "Мертвые души"; из "Пиковой дамы" неслучайно вышло "Преступление и наказание" Достоевского. И здесь, как повсюду, корни русской литературы уходят в Пушкина: точно указал он мимоходом на дверь лабиринта; Достоевский как раз вошел в этот лабиринт, так потом уже всю жизнь не мог из него выбраться; все глубже и глубже спускался он в него, исследовал, испытывал, искал и не находил выхода»[43].

И Мережковский полагает, что сам Достоевский эту «связь Раскольникова с Германом <…>, кажется, не только чувствовал, но и сознавал: «Пушкинский Герман, из "Пиковой дамы" - колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип - тип из петербургского периода!» - говорит Достоевский устами "Подростка", тоже одного из духовных близнецов Раскольникова»[44].

И что особенно примечательно, этот триединый образ Мережковский возводит прямо к символу Медного Всадника. И вот, пишет он: «из-за этих двух "колоссальных", "необычайных" лиц выступает третье, еще более колоссальное и необычайное лицо Бронзового Всадника на гранитной скале. Казавшееся чуждым, навеянным с "гнилого запада", романтическим, байроновским, наполеоновским, становится родным, народным, русским, пушкинским, петровским; идущее из глубин Европы встречается с идущим из глубин России; сон древнего степного богатыря Ильи не есть ли сон о "Чудотворце-Исполине"[45]? Да, в этом тумане финских болот, в этом граните выросшего из них города чувствуется связь всех маленьких и больших героев мятежной или только мятущейся русской личности от Онегина до Германа, от Германа до Раскольникова, до Ивана Карамазова - с тем, чьей воли роковой Над морем город основался»[46]. Тема Медного Всадника обогащается темой Наполеона, фантастическими образами Пушкина, Достоевского. Какой символ, какая «заготовка» для последующих игровых трансформаций в текстах В. Набокова! От Медного Всадника к Наполеону, Раскольникову и Германну. И от них к аллегорическому прообразу Лужина – черному шахматному коню.

«дух неволи и вместе с тем дух "роковой", противоестественной и сверхъестественной "воли"». И сам монумент, и город Петра воплощают это расщепление, внутренний раскол. Фантастическое соединение противоположного. Монумент и город – миражи. Чей-нибудь сон.

«Гранит, который разлетается в туман, - туман, который сгущается в гранит. "Дух неволи" - "дух немой и глухой", которым веет на Раскольникова, когда он смотрит на "великолепную панораму" петербургской набережной; дух неволи и вместе с тем дух "роковой", противоестественной и сверхъестественной "воли". "Дикая мечта" Раскольникова "должна еще более укрепиться" именно здесь, в этом фантастическом городе, "с самою фантастическою историею в мире", от прикосновения этой действительности, которая сама похожа на дикую мечту. "Может быть, все это чей-нибудь сон?.. Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится - и все вдруг исчезнет"»[47].

Надо сказать, что в этом размышлении Мережковский снова и снова, на разные лады, и в различных контекстах повторяет, обыгрывает отрывок из романа Достоевского «Подросток», фрагмент исповеди Аркадия Версилова, «подростка». Этот отрывок столь значим как для Мережковского, так и для нашего сопоставления произведений, что приведем его целиком.

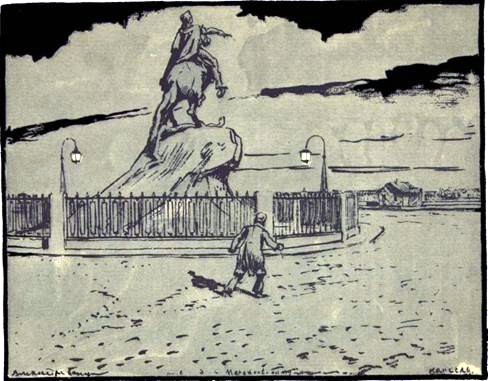

«Гранитная глыба Медного Всадника, кажущаяся незыблемою, стоит, однако, на зыбком гнилом болоте, из которого рождаются призрачные туманы. «Утро было холодное, и на всем лежал сырой, молочный туман. Не знаю, почему, но раннее, деловое, петербургское утро, несмотря на чрезвычайно скверный свой вид, мне всегда нравится, и весь этот спешащий по своим делам, эгоистический и всегда задумчивый люд имеет для меня, в восьмом часу утра, нечто особенно привлекательное. Всякое раннее утро, петербургское в том числе, имеет на природу человека отрезвляющее действие. Иная пламенная ночная мечта, вместе с утренним светом и холодом, совершенно даже испаряется, и мне самому случалось иногда припоминать по утрам иные свои ночные, только что минувшие грезы, а иногда и поступки, с укоризною и стыдом. Но мимоходом, однако, замечу, что считаю петербургское утро, казалось бы, самое прозаическое на всем земном шаре, чуть ли не самым фантастическим в мире. Это мое личное воззрение, или, лучше сказать, впечатление, но я за него стою. В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германа из "Пиковой дамы" (колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип - тип из петербургского периода!) мне кажется, должна еще больше укрепиться. Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: "А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху - , и останется прежнее финское болото, а посреди него, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем загнанном коне?" - Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь проснется, кому все это грезится, - и все вдруг исчезнет»»[48].

Концентрация в этом отрывке образов, символов, тем и смыслов, композиционных узоров нашедших позднее отображение и своеобразно преломившихся в набоковском романе снова столь избыточна, что раскрывает нам многие смысловые его источники и особенности генезиса в сознании автора.

Укажем на эти тематические оттенки и детали, вошедшие позднее в набоковское произведение:

- подчеркнутая оппозиция дня/утра и ночи, как противоположность фантастического ирреального – трезвому, обыденному. Находящее выражение, однако, и в таком кульбите мысли – «петербургское утро, казалось бы, самое прозаическое на всем земном шаре», представляется «чуть ли не самым фантастическим в мире».

- далее, красноречиво выразительнейший в контексте безумно-игровой природы набоковского романа отсыл/пример пушкинского Германна. Туман «фантастического» петербургского утра оказывается таковым, в котором бредовые устремления Германна не развеиваются, а лишь укрепляются.

- болото, дым, туман – образы-символы разрабатываемые Набоковым в самых разных его произведениях. Болото/лужа – «Защита Лужина», сырой дым, туман - «Тяжелый дым».

- «прежнее финское болото, а посреди него, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем загнанном коне» - сколь абсурдно выразительный в контексте шахматно-конского прочтения «Защиты Лужина» образ! А снова соединенные эпитеты: «Болото», «загнанный конь».

- «а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон <> Кто-нибудь проснется, кому все это грезится, - и все вдруг исчезнет» - Предельно в унисон кэрролловской теме сновидения Черного шахматного короля в Алисином зазеркалье, о связи которой с темами набоковского романа мы говорили выше. И здесь, снова, так же как и у Л. Кэрролла эта тема совмещается Д. Мережковским (но уже совершенно иначе, на петербургский, так сказать, манер) с образом черного всадника.

Мережковский несколько раз проговаривает на разные лады эту мысль-видение, скрещивает её с пушкинским образом-аллегорией России «вздернутой на дыбы», сопрягает с поздними образами Достоевского «окончательной точки», «колебаний над бездной». Он пишет: «Достоевский, первый из русских, почувствовал и понял, что здесь-то именно, в Петербурге, петровская "вздернутая на дыбы железною уздою", как "загнанный конь", дошла до какой-то "окончательной точки", и теперь "вся колеблется над бездною"[49]»[50]. Снова и снова Мережковский повторяет этот столь выразительный в контексте нашего исследования вопрос Достоевского – «"Может быть, это чей-нибудь сон? Кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезится - и все вдруг исчезнет?" Он даже наверное знает, что исчезнет» и, совершенно органично данному сопоставлению текстов, Мережковский приписывает этот «сон» Медному Всаднику: «Но если Петербург и сон, то ведь недаром же сон этот снится Медному Всаднику на гранитный скале, с подобной меди и граниту нечеловеческой волей, делающей сверх или по крайней мере противоестественное как бы естественным, несуществующее как бы существующим»[51]. Очень выразителен, в контексте изучаемого нами романа, этот «Медный Всадник» грезящий собственным королевством.

Примечательно, что этот образ «фантастического сна Медного Всадника» Д. Мережковский использует и для разделения т. н. «положительных» персонажей у Ф. Достоевского и «отрицательных». Он пишет: «Все герои Достоевского разделяются как бы на две семьи, противоположные, но имеющие много точек соприкосновения: или - как Алеша, Идиот, Зосима - это люди "грядущего града" - России слишком древней и в то же время слишком юной, несуществующей, или - как Иван Карамазов, Рогожин, Раскольников, Версилов, Ставрогин, Свидригайлов - люди "настоящего града", современной, реальной, петербургской, петровской России. Первые кажутся призрачными, но они действительны; вторые кажутся действительными, но они призрачны: они только "сны во сне", в беспощадно-реальном и фантастическом сне, который вот уже два века снится Медному Всаднику»[52]. То есть именно заблудшим, мятущимся героям Ф. Достоевского наследует набоковский Лужин этот странный «сон во сне» своей трагической судьбы.

Точно так же, реальность шахматного мира для Лужина видится нам подобной сновидению черного шахматного короля в Алисином зазеркалье. А Лужину, в свою очередь, лишь сновидением представляется человеческий мир. Сновидением шахматной фигуры Лужина-черного коня (сниженной, пародической производной от Медного Всадника). Оборачиваясь то шахматным «парадизом», то «бесовским наваждением», сквозная амбивалентность лужинского «двоемирья» подобна той о которой говорит Мережковский: «Никто больше, чем Достоевский, не считался с этою волею "чудотворца-исполина", никто глубже, чем он, не чувствовал и не сознавал всей реальной неотразимости, всей страшной действительности этого сна "петербургского периода русской истории", который все еще кажется западникам парадизом - видением райским, а славянофилам - "бесовским наваждением». Это столкновение «Запада» с «Востоком» в символе Медного Всадника позднее будет разыграно А. Белым в романе «Петербург», о чем мы ещё будем говорить подробнее.

И далее, Д. Мережковский, еще более увеличивая масштаб этого образа, развивает символ Медного Всадника в контексте идей Достоевского о «Человекобоге», и затем обращается к учению Ф. Ницше. Пушкинский «кумир» «», отображается им в идеях Ф. Ницше о «Сверхчеловеке» и возводится к образу «Антихриста». Он пишет: «Особый поразительный смысл имеет для нас, русских, явление Заратустры и потому, что мы принадлежим к народу, который дал миру, может быть, единственное, величайшее во всей новой европейской истории воплощение сверхчеловеческой воли - в Петре. Религиозная часть русского народа сложила странную и доныне мало исследованную легенду о Петре как об Антихристе, об апокалиптическом «Звере, вышедшем из бездны»»[53]. Заметим, что не просто историческая фигура Петра I, интересует Д. Мережковского в этом ницшеанском контексте, но именно его пушкинский, напряженно противоречивый, превращенный образ Медного Всадника. «И тот из русских людей, кто по духу был ближе всех к Петру, кто понял его глубже всех, русский певец Аполлона и Диониса, Пушкин»[54].

Таким образом, линия «человекобога»/«сверхчеловека»/«Антихриста» проводится Мережковским от пушкинского Петра в образе Медного Всадника к Наполеону, а затем к героям Достоевского: Раскольникову, Кириллову, Версилову, и далее к фигуре их идейного двойника - Ницше, и достигает высшей точки в образе «Антихриста»; «невидная, скрытая, как молния в тучах, но, вместе с тем, как молния, всю Россию пронизавшая мысль была: Наполеон – Антихрист; эта воля была: восстать на Антихриста, спасти себя от беспощадного вывода западноевропейской культуры – не быть раздавленным, как мертвое тело, «двунадесятью языками». Наполеон – Антихрист. И патриарх Никон, боровшийся с царем Алексеем, подобно римским папам, из-за мирской власти церкви, тоже – Антихрист. И Петр I, который, продолжая дело Московских царей и сознавая себя «наследником древних Кесарей», присвоил себе древнеримский титул «Императора», который так же, как Бонапарте, по следам Александра Великого стремился в Индию и мог бы повторить по поводу духовного регламента слова Наполеона: «Посредством светского я буду управлять духовным», – для самой чуткой, религиозной части русского народа был Антихристом».

В символе Медного Всадника проявляется образ «Антихриста». И Д. Мережковский возвращается к исходным чертам этого пушкинского образа. В нем он видит не просто черты «Антихриста», но противоречиво-напряженное, фантастическое единство двух крайних полюсов «Христа» и «Антихриста». Столкновение «Сверхчеловека»/медного кумира/«человекобога» со стихийным, c малым.

«Петербург и есть такое чудо. Здесь «чин естества» побежден «чудотворным строителем» — не человеком, а «Богом». Феофан Прокопович называл его «Христом», а раскольники называли «антихристом». Петербург — вечная дыба, на которой пытают, — Христос или антихрист? <…> Лицо Бога обращается в лицо демона. И все мы, как этот «безумец бедный», бежим и слышим за собой, —

Как будто грома грохотанье —

Тяжело-звонкое скаканье

По потрясенной мостовой»[55]

Красной нитью сквозь всю книгу Мережковского проходит идея о соединении предельных крайностей «Христа» и «Антихриста» в высшей точке духовного пути человечества. О противопоставлении этих крайних «максимумов» - вялой, пошлой, серой середине. И не удивительно, что поданные в такой изощренной идейно-стилистической форме эти, отчасти эпатирующие, мысли Мережковского нашли живой отклик у современников. И изучаемый нами роман также содержит в себе полемический ответ на подобную постановку вопроса Мережковским. Где наряду с другими темами представлена реконструкция темы «Антихриста», взятая в том виде, в котором её «построил» Мережковский, в сниженном, превращенном символе «Медного Всадника», помещенного в виде фигурки шахматного коня в шахматное зазеркалье набоковского романа. И где совершенно иначе расставлены ценностные приоритеты в решении этой проблемы. «Антихрист»-Медный Всадник превратился в своего сниженного двойника, в фигурку черного коня в шахматном зазеркалье безумия заблудшего, «однажды ошибшегося» набоковского героя.

Впрочем, следует отметить, что довольно скоро Д. Мережковский и сам отошел от такой точки зрения. В предисловии к трилогии «Христос и Антихрист» в первом своем полном собрании сочинений 1914 г. он пишет: «Когда я начинал трилогию «Христос и Антихрист», мне казалось, что существуют две правды: христианство – правда о небе, и язычество – правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд – полнота религиозной истины. Но, кончая, я уже знал, что соединение Христа с Антихристом – кощунственная ложь; я знал, что обе правды – о небе и о земле – уже соединены во Христе Иисусе, Единородном Сыне Божьем, Том Самом, Которого исповедует вселенское христианство, что в Нем, Едином – не только совершенная, но и бесконечно совершаемая, бесконечно растущая истина, и не будет иной, кроме Него. Но я теперь также знаю, что надо было мне пройти эту ложь до конца, чтобы увидеть истину»[56].

И возвращаясь к эволюции символа, мы видим, что этим же образом Медного Всадника завершает Д. Мережковский также путь литературно-философских исканий предшествующих ему писателей, соединяя в нем русскую, идущую от Петра и Пушкина, литературную традицию с европейской философией, тоже подошедшей к своему пределу в учении Ницше. Завершает образом-символом «Сверхчеловека»/медного кумира на вершине «великого горного кряжа европейской философии» - перед ним «обрыв и бездна».

Здесь дальнейшие литературно-философские попытки разрешения этой проблемы по утверждению Д. Мережковского подходят к своему естественному пределу, «дальше - обрыв и бездна, падение или полет - путь сверхисторический, религия»[57] И что к этой точке «с двух разных, противоположных сторон подошли» две культуры русская в лице Ф. Достоевского с его «человекобогом» и европейская в лице Ф. Ницше с его «сверхчеловеком». «И не могли мы не узнать в нем Того, Кто всю жизнь преследовал и мучил Достоевского, не могли не узнать Человекобога в Сверхчеловеке. И чудесным, почти невероятным было для нас это совпадение самого нового, крайнего из крайних европейцев и самого русского из русских. Ни о каком влиянии или

заимствовании тут речи быть не может. С двух разных, противоположных сторон подошли они к одной и той же бездне. Сверхчеловек - это последняя точка, самая острая вершина великого горного кряжа европейской философии, с ее вековыми корнями возмутившейся, уединенной и обособленной личности. Дальше некуда идти: исторический путь пройден; дальше - обрыв и бездна, падение или полет - путь сверхисторический, религия»[58].

Или как он пишет в другом месте: «Не в отвлеченных умозрениях, а в точных достойных современной науки опытах над человеческими душами показал Достоевский, что всемирно-историческая работа, начавшаяся с Возрождения и Реформации, работа исключительно научной, критической, разлагающей мысли, если не завершилась, то уже завершается, что эта "дорога вся до конца пройдена, так что дальше идти некуда", что не только Россия, но и вся Европа "дошла до какой-то окончательной точки и колеблется над бездною". Вместе с тем показал он, с уже почти совершенною, почти нашею ясностью сознания, неизбежный поворот к работе новой мысли - созидающей, религиозной»[59].

Снова подчеркнем созвучие образов культивируемых Д. Мережковским и знаково-указательно отобразившихся в набоковском романе: «обрыв и бездна, падение или полет». Выпадает из окна сам Лужин, и это что-то значит, «летит» его черный шахматный конь в Защите Лужина, взлетает в закатное небо со скалы Пегас

И мы подходим к переломной, кульминационной точке развития этого пушкинского образа. Здесь Мережковский обозначает предел, «обрыв, пропасть» и ставит сверхзадачу дальнейших творческих усилий. Сверхзадачу себе и своим современникам. «Дальше некуда идти: исторический путь пройден; дальше - обрыв и бездна, падение или полет - путь сверхисторический, религия», "дорога вся до конца пройдена, так что дальше идти некуда", что не только Россия, но и вся Европа "дошла до какой-то окончательной точки и колеблется над бездною"». Впереди – «неизбежный поворот к работе новой мысли - созидающей, религиозной». И само разъяснение этой сверхзадачи Мережковским столь перенасыщено адресующимися к фактуре изучаемого нами романа деталями, образами, стилистическими оборотами, что уже одна эта их перекличка указывает на то, что «вызов» был принят Набоковым. Что в согласии и в полемике с учением Д. Мережковского и он, в свою очередь, принял участие в этом «новом строительстве». Откликнулся на его призыв. Приведу это разъяснение/постановку задачи Мережковским целиком, обозначив курсивом образно-идеологические фигуры речи, отобразившиеся и преобразившиеся позднее в набоковских произведениях.

«Все покровы омертвелой, богословской и метафизической догматики были сдернуты или разорваны критикой познания. Но за этими покровами оказалась не мертвая пустота, не безразличная плоскость, как предполагали легкие скептики XVIII века с их легким отрицанием, а живая притягивающая бездна, самая живая и самая притягивающая из всех когда-либо перед человеческим взором обнажавшихся бездн. Разрушение догматики не только не вредит, а более, чем что-либо, содействует возможности истинной религии. Суеверные, баснословные призраки утрачивают свою реальность; но сама реальность становится уже не баснословною, а лишь условною, не суеверною, а лишь неверною, и потому-то именно тем более, более, чем когда-либо, призрачной. Религиозные и метафизические сны теряют свою вещественность, но сама явь становится "вещественной, как сон". "сны наяву": столь фантастический и, однако, столь реальный бред Заратустры о "вечных возвращениях", бред Свидригайлова о "закоптелой бане с пауками". Разве можно, в самом деле, жить с таким бредом, с таким слепым и глухим, бессмысленным ужасом в душе, на который наука отвечает только своим циническим: "пойдите к доктору" - или же мертвым, сухим и коротким, как удар лба о стену: "не знаю"? Нет, после четырехвековой работы критической мысли мир не остался таким же страшным и загадочным, как был: он сделался еще страшнее, еще загадочнее. Несмотря на всю свою наружную плоскость и пошлость (действительно, как заметил Достоевский, "граничащую почти с фантастическим", так что древний грек мог бы сказать современному европейцу среднего уровня то, что Иван говорит лакею Смердякову: "Мне кажется, что ты сон, что ты призрак"), несмотря на эту пошлость, мир, как показал Достоевский, никогда еще не был если не таким религиозным, то таким созревшим, готовым к религии, как в наше время, и притом к религии уже окончательной, завершающей всемирно-историческое развитие, отчасти исполненной в первом - и предсказанной во втором пришествии Слова. В самом деле, современному европейскому человечеству предстоит неминуемый выбор одного из трех путей: первый - окончательное выздоровление от болезни, которую людям пришлось бы назвать "Богом", выздоровление в пошлости большей, чем современная, потому что теперь все-таки они еще страдают: ведь и такой лакей, как Смердяков, в конце концов, не выдержал, повесился; - окончательное же позитивное выздоровление от "Бога" возможно лишь в совершенной, ныне только смутно предчувствуемой пошлости социальной вавилонской башни, всечеловеческого "муравейника"[60]; второй путь - гибель от этой же болезни в окончательном упадке, вырождении, "декадентстве", в безумии , который будто бы уничтожил Богочеловека; и, наконец, третий путь - религия последнего великого соединения, великого Символа, религия Второго, уже не тайного, скрытого, как первое, а явного Пришествия в стиле и славе - религия Конца»[61].

Ставится задача «третьего пути». Теперь уже и Медный Всадник оказывается у извечного, рокового русского распутья. И эта задача-пророчество Д. Мережковского, сформулированная «по мотивам» мистически-проницательных размышлений Ф. Достоевского, как воплотилась в реальной жизни («вавилонская башня», «муравейник» социалистической России), так и нашла отклик в творчестве современников. Не является ли прямым откликом на эту задачу, тем самым «исканием третьего пути» и набоковские размышления о безумно-самоубийственном (втором по Мережковскому) пути «проповедников Человекобога» развернутые на шахматном поле третьего его романа (о чем подробно мы еще будем говорить).

Или же размышления о трагической судьбе отдельного, одинокого Человека заключенного в этой, наконец возведенной «выздоровевшим от болезни «Бога»» человечеством, исполненной всепроницающей пошлости, «вавилонской башне» социального «равенства и благоденствия», в романе «Приглашение на казнь» («первый путь», в реальной жизни уже наполовину пройденный советской Россией).

И, наконец, «третий путь». Апофатическое очищение. Проявление больного, не подлинного, того что «не есть» на этом мистическом «Третьем пути». "Некоторые мои персонажи, без сомнения, ужасно гадкие, но мне действительно все равно, они вне моего я, как мрачные монстры на фасаде собора - демоны, помещенные там, только для того, чтобы показать, что они оттуда изгнаны"[62]. Предуготовление и проявление «Второго <…> Пришествия в стиле и славе».

«соединяющими звеньями» между «задачей» Мережковского и еще одним, «набоковским» вариантом её «решения». И сообщившие этому «решению» особые дополнительные черты. Например, в вышедшей в 1920-м году в Берлинском отделении издательства «Скифы» небольшой брошюре с громким названием «О смысле жизни», её автор, критик и философ, близкий друг и соредактор А. Белого в Петроградских сборниках «Скифы», Иванов-Разумник исповедующий философию имманентного субъективизма отчетливо предстает как своеобразный образно-тематический посредник между задачами Мережковского и темами набоковской «Защиты Лужина». Мог ли молодой Набоков не заметить на книжных развалах Берлина этой брошюры с её кричащим названием? Был ли он уже знаком с ранней, более обширной и обстоятельной, изначальной версией этой книги Иванова-Разумника «О смысле жизни. Ф. Сологубъ, Л. Андреевъ, Л. Шестовъ»[63] издававшейся и переиздававшейся в начале прошлого века в Петербурге?

Так совершенно в унисон образно-тематическому подтексту Набоковского романа на последних страницах берлинского издания брошюры «О смысле жизни» мы читаем:

«Заключаемъ темъ, съ чего начали: указанiемъ на три пути, по которымъ люди идутъ за поисками смысла жизни. Мы видели только-что, что боковыя тропинки этихъ путей переплетаются, но это не мешаетъ главным дорогамъ расходиться далеко въ разныя стороны отъ одного общаго исходнаго пункта.

Все мы помнимъ сказочнаго витязя у камня, на распутiи трехъ дорог: сидитъ молодецъ на добромъ коне и читаетъ надпись на камне. А на камне томъ написано: направо поедешь – вместе съ конемъ пропадешь; налево поедешь – голову сложишь, а конь уцелеетъ; прямо поедешь – конь пропадетъ, а самъ будешь живъ. Это исторiя каждаго изъ насъ: каждый изъ насъ въ свое время приходитъ къ великому распутью трехъ дорогъ; каждый изъ насъ – на добромъ коне (имя ему – «метафизическiя иллюзiи»), и летаетъ этотъ конь выше дерева стоячаго, выше облака ходячаго … И читаемъ мы на камне при распутiи великiя и загадочныя слова: Богъ, Человечество, Человекъ …

Мистическая теорiя прогресса усиленно убеждаетъ нас повернуть направо, уверовать въ Бога, уверовать въ трансцендентный смыслъ исторiи, въ божественный смыслъ всего бытiя. Но на этой дороге, того и гляди, вместе съ конемъ пропадешь: будешь возлагать надежды на трансцендентное – и все ближе и ближе будешь подходить къ тому месту пути, где ждетъ тебя неизбежная Смерть. И что же, если тогда окажется, что (по слову Ренана) nous avons été dupés? Когда потухнетъ наше сознанiе, когда мы перейдемъ въ мракъ и небытiе, когда метафизическiя иллюзiи – состоянiя нашего сознанiя – погибнутъ вместе съ нимъ, когда великiй трансцендентный смыслъ бытiя окажется насмешливой сказкой, тогда исполнится пророчество, начертанное на камне: направо поедешь – вместе съ конемъ пропадешь …

Позитивная теорiя прогресса старается, напротивъ, убедить насъ свернуть налево, увровать въ Человечество, въ его счастье, въ его радостное и светлое будущее, построенное на нашей крови и на нашихъ страданiяхъ. Однако на этомъ пути хотя конь, быть может, и уцелеетъ (ведь метафизическiя иллюзiи этого сорта часто составляютъ своего рода групповое, соцiальное верованiе), но самъ-то уже наверное голову сложишь. Всю жизнь будешь возлагать надежды на будущее, будешь веровать въ невероятное – въ грядущiй земной рай, въ земное блаженство далекихъ поколенiй; всю жизнь будешь считать себя средствомъ для мифической цели – и съ этой верой подойдешь к тому месту пути, где стережетъ неизменная Смерть. Что, если только тогда станетъ яснымъ человеку, что всю жизнь онъ обманывалъ себя детской сказкой, что земное блаженство человечества – мифъ, что рано или поздно все человечество исчезнетъ съ лица земли, что впереди нетъ никакой объективной цели?

Остается третiй путь, и следовать по этому пути насъ убеждаетъ мiровоззренiе имманентного субъективизма, генiальнымъ выразителемъ котораго въ русской литературе былъ Герценъ. Конь пропадаетъ, а самъ будешь живъ: мы должны понять и принять, что объективной цели нетъ, что субъективной самоцелью является Человекъ, что смысломъ жизни является вся доступная человеку полнота бытiя – и тогда только «сам будешь живъ». Правда, и на этомъ пути раньше или позже встретишь неизбежную Смерть; но не победитльницей является она здесь, а побежденной. Ибо не въ будущемъ искалъ я смысла и цели своего бытiя – над чемъ всегда иронически торжествуетъ Смерть – а въ каждомъ миге своей жизни. Смерть безсилна загородить дорогу къ той трансцендентной сказке, къ которй человекъ вовсе и не стремился; смерть безсильна перед темъ, кто целью считалъ полноту бытiя каждаго мига своей жизни …