Глава третья. Онейрическое в трех романах Льва Толстого

Сновидения ведь это - моменты пробуждения. В эти моменты мы видим жизнь вне времени, видим соединенным в одно то, что разбито по времени; видим сущность своей жизни: - степень своего роста.

Л. Толстой

Большим искусством в описании снов владел

Л.Н. Толстой, наблюдавший в жизни что самому

снилось, и подметивший закон «беззакония» снов.

А. Ремизов

3.1. Онейропоэтика и философия сновидений в романе «война и мир»

3.1.1. Разграничение сна и сновидения в романе. В романе можно выделить четыре сквозных, параллельных и как бы спонтанно развивающихся повествовательных слоя: 1) изображение мирной жизни, 2) изображение войны, 3) авторские философские рассуждения и 4) яркие сновидения героев. Онейрические эпизода занимают значительно меньше места в общем объеме текста, но их роль в архитектонике произведения значительна.

В 1851 году, работая над повестью «Детство», Л.Толстой задумывает рассказ «История вчерашнего дня», который остается незавершенным. Но в текст рассказа входил фрагмент, который посвящен размышлениям о сне: «Сон есть такое положение человека, в котором он совершенно теряет сознание; но так как засыпает человек постепенно, то теряет он сознание тоже постепенно». Далее автор разграничивает три сознания, из которых «сознание ума» он называет высшим - оно засыпает первым; за ним засыпает «сознание чувства»; «сознание тела засыпает последнее и редко совершенно» [1; 12, 413].

Видимо, совершенно не случайно первое опубликованное произведение Толстого начинается с пробуждения Николень- ки Иртеньева от сна, описания досады и раздражения, которое он испытывает по отношению к разбудившему его Карлу Ивановичу. Чтобы объяснить свои неожиданные слезы, Николенька выдумывает страшный, «дурной сон» - «будто maman умерла и ее несут хоронить» (1, 42). Выдуманный сон окажется пророческим. В.И.Порудоминский, указывая на это совпадение, называет «Детство» «повестью о том, как сбывается сон, которого не было» [2, 131]. Так в мире Толстого установится важная для него связь между миром сна и темой смерти.

Но не только эти уроки наследует от первой повести всё последующее творчество Толстого. В главе «Детство» описаны и воссозданы телесные и слуховые ощущения ребенка на границе между сном и явью, когда «сон смыкает глаза». И параллельно в «Истории вчерашнего дня» Толстой почти формульно определяет слагаемые сновидения: «Я засыпал - думал, потом не мог более, стал воображать, но воображал связно картинны, потом воображение заснуло, остались темные представления; потом и тело заснуло. Сон составляется из первого и последнего впечатления» (12, 413). В воспроизведении этих процессов засыпания и пробуждения Толстой как «ясновидец плоти», по выражению Д.С.Мережковского, не имеет себе равных в русской классике. Итак, три момента: связь сновидения с темой смерти, чувственная природа онейрических образов и слоистый характер сновидений героев (сочетание снов, состоящих из мыслей; снов, рожденных хаосом чувств; снов, в которых главенствуют телесные, зрительные и слуховые ощущения), - определят всю дальнейшую поэтику сновидений в мире Толстого.

Роман «Война и мир» как высшее гармоническое творение Толстого-художника включает в себя описание сна как естественного бытового и биологического времени человеческого бытия и описания сновидений героев как особенной области пограничного бытия сознания, подсознания и чувств.

Л.Толстой не считает лишним информировать о ночном или дневном сне героев: например, о «дообеденном сне» старика Болконского, который считал, что «после обеда серебряный сон, а до обеда золотой» (3, 276). Толстой не боится сообщить о старческой сонливости Кутузова; пишет «о неудержимом удовлетворении человеческой потребности - сна» (3, 478). Герои его романа порой восклицают: «Не во сне ли все это?»; «Я все время в Петербурге как во сне всех видел» (6, 246;310). Дважды для передачи отвлеченной мысли Толстой использует прием сопоставления жизненного события со сновидением. Так, передавая состояние Наполеона после Бородинского сражения, автор пишет: «Когда он перебирал в воображении всю эту странную русскую компанию <...>, - страшное чувство, подобное чувству, испытываемому в сновидениях, охватывало его <...> Да, это было как во сне, когда человеку представляется наступающий на него злодей, и человек во сне размахнулся и ударил своего злодея с тем страшным усилием, которое, он знает, должно уничтожить его, и чувствует, что рука его, бессильная и мягкая, падает как тряпка, и ужас неотразимой погибели обхватывает беспомощного человека» (5, 254). Рассуждая об исходе Бородинского сражения, автор использует уже знакомое сравнение: «Не один Наполеон испытывал то похожее на сновиденье чувство, что страшный размах руки падает бессильно...» (5, 274). В романе Толстой как бы мельком проговаривает и свое понимание психологии сна: «Как в сновидении все бывает неверно, бессмысленно и противоречиво, кроме чувства, руководящего сновидением, так и в этом общении, противном всем законам рассудка, последовательны и ясны не речи, а только чувство, которое руководит ими» (6, 309). Это замечание о правде чувства, проглядывающей через фантасмагорию онейрических образов, можно считать авторской подсказкой при выявлении психологической функции сновидений в романе. Но сновидения героев в романе выполняют и две другие важные для автора функции: философскую и символическую.

При изучении сновидений в романе первостепенное значение имеют суждения самого Толстого, который многие собственные сны вписывал в дневник, а также сопровождал эти записи обширными комментариями. Сновидения становились для него важным средством самонаблюдения над душевной жизнью человека, работой его памяти и сознания. Так, 7 марта 1904 года Толстой записывает в дневнике: «То, что о себе узнаешь во сне, гораздо правдивее, чем то, что о себе думаешь наяву» [3; 55,18]. «Сновидения ведь это - моменты пробуждения. В эти моменты мы видим жизнь вне времени, видим соединенным в одно то, что разбито по времени; видим сущность своей жизни: - степень своего роста» (55,18-19).

Всего в романе двенадцать ярких сновидений, которые принадлежат только пяти героям-мужчинам: Андрею Болконскому (три сна), его сыну Николеньке (один сон), Пьеру Безухову (пять снов), Николаю Ростову (два сна), Пете Ростову (один сон). Эти сновидения распределены по четырем томам, при этом можно сказать, что их идейно-символическое значение к концу романа возрастает.

3.1.2. Сновидения первого тома. В первый том включены четыре сна. Первым помещен сон Андрея Болконского. Этому сну предшествует незначительная победа русской армии на левом берегу Дуная. Андрей отправлен с донесением курьером в Брюнн: «Как скоро он закрывал глаза, в ушах его раздавалась пальба ружей и орудий, которая сливалась со стуком колес и впечатлением победы. То ему начинало представляться, что русские бегут, что он сам убит; но он поспешно просыпался, со счастием как будто вновь узнавал, что ничего этого не было и что, напротив, французы бежали» (3, 339-340). После разговора с Билибиным Андрей ложится спать, но яркие образы первого сновидения возвращаются. Этот второй сон начинается так же, как и первый: «Он закрыл глаза, но в то же мгновение в ушах его затрещала канонада, пальба, стук колес экипажа, и вот опять спускаются с горы растянутые ниткой мушкетеры, и французы стреляют, и он чувствует, как содрогается его сердце, и он выезжает вперед рядом с Шмитом, и пули весело свистят вокруг него... Он пробудился... «Да, все это было!..» - сказал он, счастливо, детски улыбаясь сам себе, и заснул крепким, молодым сном» (3, 348). Психологическая значимость этих возвращающихся сновидений, в которых никак не улягутся впечатления боя, состоит в том, что они зримо представляют те честолюбивые чувства и мечты о славе, которые руководят действиями и помыслами князя Болконского до его ранения во время Аустерлицкого сражения. В сюжете первого сна князя возникают эпизоды поражения русских и описание собственной гибели, но, захваченный счастливыми мыслями о славе, Болконский не обращает внимания на эти закодированные предзнаменования.

как бы несколько слоев сновидений: сон-бред, порождаемый телесной болью от раны, переходит в сон-воспоминание и далее в кошмар. «Сон клонил непреодолимо, в глазах прыгали красные круги, и впечатление этих голосов и этих лиц и чувство одиночества сливались с чувством боли. Это они, эти солдаты, и раненые и нераненые,- это они-то и давили, и тяготили, и выворачивали жилы, и жгли мясо в его разломанной руке и плече». «Он забылся на одну минуту, но в этот короткий промежуток забвения он видел во сне бесчисленное количество предметов: он видел свою мать и ее большую белую руку, видел худенькие плечи Сони, глаза и смех Наташи, и Денисова с его голосом и усами». «Вся эта история была одно и то же, что этот солдат с резким голосом, и эта-то вся история и этот-то солдат так мучительно, неотступно держали, давили и все в одну сторону тянули его руку. Он пытался устраниться от них, но они не отпускали ни на волос, ни на секунду его плечо. Оно бы не болело, оно было бы здорово, ежели бы они не тянули его; но нельзя было избавиться от них.» «Он открыл глаза и поглядел вверх. <...> Он смотрел на порхавшие над огнем снежинки и вспоминал русскую зиму с теплым, светлым домом, пушистою шубой, быстрыми санями, здоровым телом и со всею любовью и заботою семьи. «И зачем я пошел сюда!» - думал он» (3, 400401). Память телесных страданий порождает фантастический сновидный сюжет, а котором чувства Николая отворачиваются от жестокой героики войны.

Картины второго сна Николая автор включает в главу перед Аустерлицем, когда выздоровевший после ранения Ростов объезжает линию цепи гусар и старается преодолеть сон, но глаза его все время закрываются, он засыпает. Толстой передает элементы первосония, в котором абсурдно переплетаются звуки, цветовые пятна, русские и французские слова: «... поляна ли это в лесу, освещенная месяцем, или оставшийся снег, или белые дома? Ему показалось даже, что по этому белому пятну зашевелилось что-то. «Должно быть, снег - это пятно; пятно - une tache, - думал Ростов. - Вот тебе и не таш...» <...> «Наташа, сестра, черные глаза. На... ташка...». «Молодой детский сон непреодолимо клонил его. «Да, бишь, что я думал?.. На ташку, наступить... тупить нас - кого? Гусаров. А гусары и усы... По Тверской ехал этот гусар с усами, еще я подумал о нем, против самого Гурьева дома... Старик Гурьев». <... > «На - ташку, нас - тупить, да, да, да. Это хорошо». - И он опять упал головой на шею лошади» (3, 484485). Это сновидение Ростова тесно связано с сиюминутными впечатлениями жизни, счастливыми воспоминаниями и полно приятных чувственных ощущений. В нем Толстому удается передать поток звуковых и слуховых ассоциаций, порождающих эффект каламбура. Так, обратим внимание на игру слов: «une tache» - пятно; «Наташа» - «ташка» (это гусарская кожаная сумка). «На - ташку, нас - тупить». Одно слово увязывается с другим, потом с третьим. Лексическую игру сопровождают усеченные синтаксические конструкции с повторами, инверсией, стяжением, авторскими тире. Этим Толстой достигает эффекта максимальной достоверности при передаче внутренней речи засыпающего Ростова.

В тексте первой редакции романа между снами Николая Ростова было вставлено еще одно сновидение. В рукописи этот фрагмент имеет заглавие «Сон» [4, 300-301]. Ему предшествует рассказ о поездке с Денисовым к женщинам. Любопытство и удовольствие от свершившегося смешиваются с раскаянием и чувством стыда, которое Ростов прячет от других, но вся эта правда чувств обнажается в картинах сна. Ростов видит себя «победителем», стоящим на «колеблющемся возвышении» перед толпой народа. Его речи, обращенные к «бесконечной», «как море», толпе, рождают «трепет восторга». Он упивается властью, а «возвышение, на котором он стоял, колеблясь, поднимало его выше и выше». «Вдруг сзади он почуял чей-то один свободный взгляд, мгновенно разрушавший всё прежнее очарованье». Далее во сне появляется женский образ, в котором особенно незабываем «спокойный взгляд» - сочетание «кроткой насмешки и любовного сожаления». «Он чувствовал, что не может жить без нее. Дрожащий мрак безжалостно закрыл от него ее образ, и он заплакал во сне о невозможности быть ею» [4, 300]. Николай просыпается, продолжая плакать, а потом в течение дня пытается отогнать «воспоминания об этом сне». Но вечером впечатления от пережитого наяву и в сновидении опять возвращаются под влиянием полученного из дома письма с припиской Сони. В окончательном тексте романа сохранилось только упоминание о пользующемся большим успехом «трактире с женской прислугой» (3, 448), где Ростов недавно отпраздновал производство в корнеты, а само сновидение ушло в сюжетный подтекст и тонкими нитями сцеплений увязано с последующими отношениями Николая Ростова с Соней и княжной Марьей Болконской. Свою власть над толпой Ростов продемонстрирует в Богучарове, обуздывая бунтующих мужиков: «быстрым, решительным шагом он подвигался к толпе»; «толпа сдвинулась плотнее»; «толпа тотчас же стала расходиться» (5, 169;170;171). А вот первое впечатление Ростова от Болконской: «И какая кротость, благородство в ее чертах и в выражении!» (5, 167). Вольно или невольно эпитет «кроткий» позволит «сцепить» образ княжны с женским образом не вошедшего в окончательный текст романа сновидения. И позже отношение Ростова к жене перекликается с его отношением к той незнакомке в толпе. Если в сновидении Ростов «чувствовал, что не может жить без нее», то в эпилоге Ростов, «сознавал свое ничтожество перед нею в мире духовном» (6, 306). Читая вечернюю молитву, он думает: «Боже мой! что с нами будет, если она умрет, как это мне кажется, когда у нее такое лицо» (6, 309). Сравним во сне: «Ей никого не нужно было, и поэтому-то он чувствовал, что не может жить без нее» [4, 300]. Придумывая сон Ростова,

Толстой вживается в этот образ и находит тот женский тип (его Аниму), о котором мечтает импульсивная, но честная душа его персонажа.

Как установлено исследователями (Н.Н.Гусев, Б.М.Эйхен- баум), Л.Толстой, придумывая сон для Николая Ростова, пытался доверить своему персонажу новую редакцию очень дорогого для него текста, записанного в 1857 году и уже использованного в рассказе «Альберт», а в 1863 году посланного И.С.Аксакову под видом чужого произведения [5, 76-77]. В книге «Сокровенный Толстой» Б.И.Бергман называет этот текст стихотворением в прозе и высказывает мнение, что «Сон» с его женским образом интимно связан с зарождением замысла романа «Война и мир» [5, 66]. Б.М.Эйхенбаум называл его «лирическим наброском» [6, 181].

Сон в повести «Альберт» состоит из двух сюжетов. В первом он видит себя играющим на скрипке, которая была сделана из стекла: Альберт «играл на стеклянном инструменте очень осторожно и хорошо». Далее он слышит звуки колокола, они одновременно оказываются словами и видит женщину, которая уводит его из той залы, где он так чудесно играл. «Он чувствовал себя прекрасным и счастливым. Несмотря на то, что в зале никого не было, Альберт выпрямил грудь и, гордо подняв голову, стоял на возвышенье так, чтобы все могли его видеть. Вдруг чья-то рука слегка дотронулась до его плеча; он обернулся и в полусвете увидал женщину. Она печально смотрела на него и отрицательно покачала головой. Он тотчас же понял, что то, что он делал, было дурно, и ему стало стыдно за себя» (2, 228). В приведенном отрывке Альберт испытывает те же чувства, которые испытывает Николай Ростов, а лучше понять истинное и ложное в себе обоим героям помогает женский образ - Анима, живущая в душах самых дорогих автору персонажей.

В финале сна Альберта к мотивам музыки синтаксически присоединяются четыре важных для мирообраза Толстого понятия: луна, вода, объятия, слезы. «Но что-то все сильнее и сильнее давило Альберта. Было ли то луна и вода, ее объятия или слезы - он не знал, но чувствовал, что не выскажет всего, что надо, и что скоро все кончится». Они явно ассоциируются с мотивами поэзии А.Фета (например, в стихотворении: «Сияла ночь. Луной был полон сад...» ), но одновременно предвосхищают важные онейрические образы последующих сновидений персонажей романов Толстого (сон Пети Ростова, последний сон Пьера, сон Николеньки Болконского).

3.1.3. Сновидения второго тома. Второй том романа посвящен мирной жизни в промежутке между военными действиями на территории Европы, заключением мира в Тильзите и началом похода Наполеона на Россию. В начале тома Николай Ростов на время возвращается из армии в Москву, князь Андрей после ранения приезжает в Лысые горы; умирает маленькая княгиня, Пьер вызывает на дуэль Долохова и разъезжается с женой. Из глубокого внутреннего кризиса Пьера выводит сближение с масонами, но постепенно все его прежние сомнения возвращаются.

В третью часть тома Толстой включает страницы из дневника Пьера Безухова с записями трех сновидений, в сюжетах которых представлена борьба страстей, желание духовного очищения и покаяния. Не случайно сюжет первого сна - это рассказ о схватке в темноте с собаками, из которых каждая следующая злее предыдущих; и только один из братьев масонов помогает Пьеру укрыться от них в «прекрасном здании». «Я видел во сне, что иду я в темноте и вдруг окружен собаками, но иду без страха; вдруг одна небольшая схватила меня за левое стегно зубами и не выпускает. Я стал давить ее руками. И только что я оторвал ее, как другая, еще большая, схватила меня за грудь. Я оторвал эту, но третья, еще большая, стала грызть меня. Я стал поднимать ее, и чем больше поднимал, тем она становилась больше и тяжелее. И вдруг идет брат А. и, взяв меня под руку, повел с собою и привел к зданию, для входа в которое надо было пройти по узкой доске. Я ступил на нее, и доска отогнулась и упала, и я стал лезть на забор, до которого едва достигал руками. После больших усилий я перетащил свое тело так, что ноги висели на одной, а туловище на другой стороне. Я оглянулся и увидал, что брат А. стоит на заборе и указывает мне на большую аллею и сад, и в саду большое и прекрасное здание. Я проснулся» (4, 189-190). Сюжет сна построен на аллегорических образах и ситуациях. Идти в темноте, убегать от преследования, по узкой доске и через забор попасть в сад с аллеей, ведущей к зданию-храму - все эти образы пространства связаны с христианской символикой поиска истинного пути. В мифологической картине мира ноги соотносятся с корнями дерева. Ноги символизируют движение, быстроту, будучи воплощением физической силы, они означают и направление действия и само действие. Воплощая энергию движения, ноги одновременно соотносятся с идеей праведного и неправедного пути человека, поэтому символически значимо разграничение правой и левой ноги, как пути праведного или греховного [7, 157-162]. В.Руднев статью «Тема ног в культуре» начинает с анализа этого образа в произведениях Дж.Сэлинджера и пишет о сексуальной, созидательной и деструктивной семантике этого образа в литературе и культуре [8]. В сновидении Пьера обращает на себя внимание церковнославянизм «стегно» - это название «верхней части ноги от таза до колена; бедро» [9]. Собака хватает Пьера «за левое стегно» и тем самым на аллегорическом языке мешает ему идти праведным путем. Пес, собака - амбивалентный анималистический «символ преданности, верности, но, в то же время - ритуальной нечистоты и разврата» [10, 259]. В контексте сна злые собаки являются аллегорией зла, греха и препятствия. Для понимания аллегорического смысла сна важно обратить внимание на то, что описан поединок с тремя собаками: первая хватает за стегно, вторая - бросается на грудь, третья - начинает грызть, то есть добирается до горла. Можно говорить о том, что в кульминации сна использован прием градации. Этот сон Пьер так комментирует: «помоги мне оторвать от себя собак - страстей моих и последнюю из них, совокупляющую в себе силы всех прежних, и помоги мне вступить в тот храм добродетели» (4, 190).

Во втором сне представлен его разговор с благодетелем (стариком-масоном Баздеевым) в доме Пьера. В сюжете сна важную роль играет мотив омолаживания и превращения старого Баздеева в молодого, и этот молодой ведет себя так, что Пьер стыдится. «Видел сон, будто Иосиф Алексеевич в моем доме сидит, и я рад очень и желаю его угостить. Будто я с посторонними неумолчно болтаю и вдруг вспомнил, что это ему не может нравиться, и желаю к нему приблизиться и его обнять. Но только что приблизился, вижу, что лицо его преобразилось, стало молодое, и он мне тихо-тихо что-то говорит из ученья ордена, так тихо, что я не могу расслышать» (4, 190). Оборотничество в сновидении означает раздвоение восприятия и неуверенность в том человеке, который раздваивается. Другой сюжет сна связан с перемещением в пространстве дома Пьера из комнаты в спальню, где стоит двойная кровать. Во сне Пьер заводит разговор о том, что он «хотя и живет с женою, по его совету, но не как муж жены своей». Молодой Баздеев его порицает за это. Комментируя этот сон, Пьер добавляет, что получил от Баздеева письмо, в котором тот пишет «об обязанности супружества». Стыд, который испытывает Пьер во сне, свойствен ему и в реальной жизни. В этом отношении сон - зеркальное отражение нравственных блужданий и чувственных желаний Пьера.

Третий сон - опять разговор с Баздеевым в московском доме Пьера и рассматривание с ним легкомысленных картинок- иллюстраций, которые должны представлять «любовные похождения души» (4,191). Обратим внимание, что действие двух снов происходит в доме Пьера, что он неоднократно подчеркивает в пересказе снов: «в моем доме сидит»; «в спальне моей»; «я в Москве, в своем доме, в большой диванной»; «вошел со мной в большой кабинет». Дом в сновидениях - аналог хозяина. К.Юнг, анализируя свои сны, сделал вывод, что образ дома связан с коллективным бессознательным и самостью человека: «Мне было ясно, что дом - это в некотором роде образ души, то есть образ тогдашнего моего сознания» [11, 350]. То, что появление в нем Баздеева сопровождается мотивами оборотничества и превращения, свидетельствует и о раздвоении самого сновидца. Так, в третьем сновидении Баздеев сам обращает внимание хозяина на то, что у него другая внешность. ««Приметил ли ты, что у меня теперь лицо другое?» Я посмотрел на него, продолжая держать его в своих объятиях, и будто вижу, что лицо его молодое, но волос на голове нет, и черты совершенно другие. И будто я ему говорю: «Я бы вас узнал, ежели бы случайно с вами встретился», и думаю вместе с тем: «Правду ли я сказал?» И вдруг вижу, что он лежит как труп мертвый; потом понемногу пришел в себя и вошел со мной в большой кабинет...» (4, 191). Метаморфоза живое-мертвое тоже знак раздвоения восприятия и неуверенности сновидца. Отсутствие у омоложенного Баздеева волос на голове означает в христианстве потерю физической и духовной силы, печаль или нравственное падение [12, 53-65]. Так как Пьер видит таким во сне своего благодетеля, то это предвосхищает разочарование Пьера в масонском учении. Книга, которую рассматривает Пьер во сне, - это вариант сюжета сон во сне. В ней сновидец узнает свои сокровенные желания.

В аллегорических образах и сюжетах этих стыдных снов, поверенных своему дневнику, эротические желания не скрыты, а открыты. Для Толстого важнее изобразить не только те желания, которые мучают подсознание Пьера (фрейдистские), а показать, как с ними борются его сознание и его душа. Не случайно комментарий к третьему сну кончается восклицанием: «Господи, помоги мне... Я погибну от своей развратности...» (4, 191).

Сравнение первой редакции романа и окончательного текста убеждает, что за кажущейся спонтанностью и естественностью дневниковых записей Пьера скрыта большая работа Толстого-художника. Во-первых, он рассредоточил текст дневника по нескольким главам; во-вторых, изменил порядок сновидений (сон о собаках был ранее вторым ) и даты, ограничив их ближайшими числами - 3, 7, 9 декабря (в первой редакции сновидения идут под датами 28 ноября, 3 декабря, 26 декабря). В окончательной редакции Толстой, комбинаторно перестраивая сны, компактно связал три сна в целостный триптих, соединил в третьем сне третий и четвертый сны из первой редакции и исключил из этого четвертого сна первой черновой редакции упоминание о Наташе Ростовой. «Кто- то показывает мне большую книгу <...> И будто я знаю, что эти картины представляют любовные похождения души с ее возлюбленным. И на страницах будто я вижу прекрасное изображение девицы в прозрачной одежде и с прозрачным телом, возлетающую к облакам. И будто я знаю, что эта девица есть никто другая, как [она, Ростова] меньшая графиня Ростова, и вместе с тем знаю, что это есть изображение Песни песней» [4, 468]. На книжность этого сна Пьера указывает не только названная Песнь Песней, но и угадывающиеся мотивы масонской поэзии, которая неоднократно обращалась к мифу о Купидоне и Психее, связывая его с идеей возрождения души [13].

«Желания и сомнения, бродившие в душе Пьера, - пишет исследовательница З.П.Безрукова, которая называет эти масонские сны «размышлениями», - получили в этих снах оформление, законченность, предстали перед ним самим в более откровенной форме. Во всех этих случаях сны выступают как форма самосознания» [14, 88]. Благодаря этим снам видно, как стихийная чувственная мужская натура Пьера ищет очищения, духовности, тяготится низменным, со стыдом вспоминает о пьянстве, кутежах, бездуховном браке с Элен и сопротивляется возможному внешнему примирению, которое, как известно, не принесет ничего, кроме нового страдания и стыда. Кроме психологической функции, эти аллегорические сны о борьбе страстей в душе человека выполняют и важную философскую функцию стяжения смыслов в общей архитектонике второго тома, который как раз и посвящен заблуждениям страстей и включает ключевые сцены ссор и ревности: Пьер озлоблен и ревнует жену к Долохову, вызывает его на дуэль; позже Долохов, делая предложение Соне и получая отказ, озлоблен на Николая Ростова, обыгрывает его в карты и чуть не доводит до самоубийства; наконец, завершается второй том взрывом ненависти Пьера к «подлой, бессердечной породе» (4, 378) Курагиных и «презрением и злобой» (4, 382) Болконских к Ростовым. Это война страстей в мирном мире людей предвосхищает в тексте романа Толстого войну между государствами.

3.1.4. Сновидение Пьера Безухова в третьем томе.

Кульминацией третьего тома является описание Бородинского сражения и поля битвы, на котором «несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях» (5,272).

коляске. «Едва Пьер прилег головой на подушку, как он почувствовал, что засыпает; но вдруг с ясностью почти действительности послышались бум, бум, бум выстрелов, послышались стоны, стоны, крики, шлепанье снарядов, запахло кровью и порохом, и чувство ужаса, страха смерти охватило его. Он испуганно открыл глаза и поднял голову из-под шинели. Все было тихо на дворе. <...> Между двумя черными навесами виднелось чистое звездное небо» (5, 303). Перед нами описание первой попытки погрузиться в сон. В этом первосонии доминируют воспоминания и чувство страха. Сравнивая первосоние Пьера и первосония Андрея Болконского из первого тома, можно понять различия мировосприятия и темпераментов двух этих близких Толстому персонажей. Андрей ощущает прилив сил, его веселит пальба ружей и орудий (3, 339; 348). Пьер восхищен мужеством и самообладанием солдат, он называет их «они» и желает слиться с ними. «Солдатом быть, просто солдатом! - думал Пьер, засыпая. - Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими» (5, 303).

Сон начинается с мысленного вопроса, который Пьер задает себе перед сном или во сне, а скорее на границе сна и яви: «Но как скинуть с себя все это лишнее, дьявольское, все бремя этого внешнего человека?» (5, 304). Сон и представляет собой ответ на этот вопрос. Перед нами сон-идеологема, кризисный сон, во время которого сознание продолжает бодрствовать.

«И вот Пьеру представляется торжественная столовая ложа. Ложа эта происходит в Английском клубе. И кто-то знакомый, близкий, дорогой, сидит в конце стола. Да это он! Это благодетель. «Да ведь он умер? - подумал Пьер. - Да, умер; но я не знал, что он жив. И как мне жаль, что он умер, и как я рад, что он жив опять!» С одной стороны стола сидели Анатоль, Долохов, Несвицкий, Денисов и другие такие же (категория этих людей так же ясно была во сне определена в душе Пьера, как и категория тех людей, которых он называл они), и эти люди, Анатоль, Долохов громко кричали, пели; но из-за их крика слышен был голос благодетеля, неумолкаемо говоривший, и звук его слов был так же значителен и непрерывен, как гул поля сраженья, но он был приятен и утешителен. Пьер не понимал того, что говорил благодетель, но он знал (категория мыслей так же ясна была во сне), что благодетель говорил о добре, о возможности быть тем, чем были они. И они со всех сторон, с своими простыми, добрыми, твердыми лицами, окружали благодетеля. Но они хотя и были добры, они не смотрели на Пьера, не знали его. Пьер захотел обратить на себя их внимание и сказать. Он привстал, но в то же мгновенье ноги его похолодели и обнажились.

Ему стало стыдно, и он рукой закрыл свои ноги, с которых действительно свалилась шинель. На мгновение Пьер, поправляя шинель, открыл глаза и увидал те же навесы, столбы, двор, но все это было теперь синевато, светло и подернуто блестками росы или мороза. «Рассветает, - подумал Пьер. - Но это не то. Мне надо дослушать и понять слова благодетеля». Он опять укрылся шинелью, но ни столовой ложи, ни благодетеля уже не было. Были только мысли, ясно выражаемые словами, мысли, которые кто-то говорил или сам передумывал Пьер» (5, 304).

В картине сновидения пространственно реализована оппозиция «они» и другие (Анатоль, Долохов, Несвицкий, Денисов). Пьер видит себя, хочет тоже откликнуться на слова «благодетеля», но просыпается. Толстой, как «ясновидец плоти», увязывает сюжет сновидения с чувственными ощущениями сновидца. Так, голос благодетеля рождается из воспоминаний и сравнивается «с гулом поля сражения» (искажение реального звука в образе сновидения), а стыд в сновидении рожден тактильным ощущением наяву.

Пьеру удается вернуться в прерванное сновидение, но теперь сон состоит уже не из картин, а из мыслей. «Самое трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер) состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. Все соединить? - сказал себе Пьер. - Нет, не соединить. Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли - вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо! - с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос. - Да, сопрягать надо, пора сопрягать. - Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство! Ваше сиятельство, - повторил какой-то голос, - запрягать надо, пора запрягать...».

Перед нами яркий случай противопоставления сна и реальности. Пьер не хочет выходить из сновидения: «Пьер с отвращением отвернулся и, закрыв глаза, поспешно повалился опять на сиденье коляски. «Нет, я не хочу этого, не хочу этого видеть и понимать, я хочу понять то, что открывалось мне во время сна. Еще одна секунда, и я все понял бы. Да что же мне делать? Сопрягать, но как сопрягать всё?» И Пьер с ужасом почувствовал, что все значение того, что он видел и думал во сне, было разрушено» (5, 305).

Это «сопрягать надо», родившееся в заторможенном сном, еще не проснувшемся сознании Пьера из «запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство» (5, 305), служит хрестоматийным примером того, как Толстой умеет связать сон и явь и передать присущее сновидению обратное течение времени, когда события финала сна как бы предвосхищают момент будущего времени пробуждения в настоящем. В «Истории вчерашнего дня» Толстой так описал свое понимание механизма подобного явления: «В минуту пробуждения мы все те впечатления, которые имели во время засыпания и во время сна (почти никогда человек не спит совершенно), мы приводим к единству под влиянием того впечатления, которое содействовало пробуждению, которое происходит так же, как засыпание: постепенно, начиная с низшей способности до высшей. Эта операция происходит так быстро, что сознать ее слишком трудно, и привыкши к последовательности и к форме времени, в которой проявляется жизнь, мы принимаем эту совокупность впечатлений за воспоминание проведенного времени во сне. Каким образом объяснить то, что вы видите длинный сон, который кончается тем обстоятельством, которое вас разбудило: вы видите, что идете на охоту, заряжаете ружье, подымаете дичь, прицеливаетесь, стреляете и шум, который вы приняли за выстрел, это графин, который вы уронили на пол во сне» (12, 414).

В мире Толстого кризисные сновидения (а именно таким является сон Пьера) - это результат напряженной работы сознания персонажа, а не просто откровения свыше. Мучительные размышления и нравственные поиски Пьера будут продолжены, и только тогда ему приснится продолжение прерванного сна.

3.1.5. Три сновидения четвертого тома. В этом томе три сновидения очень важных для понимания авторской художественной концепции романного мира: предсмертный сон князя Андрея, сон Пети Ростова накануне его гибели, сон Пьера перед освобождением из плена. Каждый из трех персонажей видит сон в знаковый момент своего жизненного пути. Видимо, не случайно темы смерти и свободы связывает Толстой с онейрическими состояниями человека. Рассмотрим эти сновидения в порядке их расположения в композиции тома.

В истории гипнологии есть сновидения, в которых совершается переход человека в некие неизвестные ему при жизни состояния или области мира. Прежде всего к ним относятся сны о смерти и разнообразных путешествиях и превращениях, которые предшествуют или следуют за моментом смерти. В таких снах образы будущего обгоняют настоящее. Именно такой сон снится князю Андрею перед смертью. “Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой он лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, являются перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то ненужном. Они собираются ехать куда-то. Князь Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие, важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие-то пустые, остроумные слова. Понемногу, незаметно все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. От того, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит всё.<...> Что-то не человеческое - смерть - ломится в дверь, и надо удержать ее». «Но силы его слабы, неловки, и, надавливаемая ужасным, дверь отворяется и опять затворяется. Еще раз оно надавило оттуда. Последние, сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно смерть. И князь Андрей умер. Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собою усилие, проснулся. «Да, это была смерть. Я умер - я проснулся. Да, смерть - пробуждение! » (6, 69-70).

Все комментаторы сна обращают внимание на последнюю фразу в этом сне-размышлении Болконского. Н.С.Лесков писал: «Это не шекспировское «умереть-уснуть», ни диккенсовское «быть восхищенным», ни материалистическое «перейти в небытие» - это тихое и спокойное пробуждение от сна жизни. Глядя таким взглядом на смерть, умирать не страшно» [15, 288]. Д.С.Мережковский указал на то, что философия этого сновидения опирается на опыт телесных ощущений, когда бессилие тела и в яви и во сне освобождает душу: «И здесь, как везде, как всегда у Л.Толстого, не тело следует за душою, а, наоборот, душа за телом: что сначала в теле, то потом в душе.<...> Тело уходит из жизни в нежизнь, опускается в «черную дыру» - и душа влечется за телом; тело тянет душу» [16, 222]. В.Г.Одиноков видит в этом пробуждении - «очищение от «наследственных грехов», полную победу «настоящей жизни» [17, 70]. Зрелый Толстой две страницы дневника посвящает рассуждениям на тему: «жизнь есть сон - сновидение», «смерть есть пробуждение». Он приходит к такому заключению: «Одним сознанием того, что он в этой жизни спит, человек не может разбудить себя от жизни, т.е. умереть, как это бывает при кошмаре (пожалуй, с эти можно сравнить самоубийство); но человек может, как и во сне, понимать, что он спит, и продолжать спать. И в этом главное дело человека. Понимать, что все временное и пространственное - сон, и что настоящее в этом сновидении только то, что вне пространства и времени: разум и любовь» (запись от 12 июля 1904 года. Ясная Поляна) (55, 65). Тем самым Толстой как бы приспосабливает предсмертные откровения, доверенные им Болконскому, к живой жизни.

Для героев романа сон Андрея остался неизвестным, но для читателей романа он представляет откровение самого автора, обращенное к ним.

В.И.Порудоминский указывает на сновидение самого Толстого как на источник сна Болконского [2, 146]. Свой сон Толстой вписал в Записную книжку, проставив дату 11 апреля 1858 года: «Я видел во сне, что в моей темной комнате вдруг страшно отворилась дверь и потом снова неслышно закрылась. Мне было страшно, но я старался верить, что это ветер. Кто- то сказал мне: «Поди, притвори», я пошел и хотел отворить сначала, кто-то упорно держал сзади. Я хотел бежать, но ноги не шли, и меня обуял неописуемый ужас. Я проснулся и был счастлив пробуждением» (48, 75). Обратим внимание, насколько важны в сновидении могут оказаться детали пространственной обстановки, вокруг которых начинает вертеться сновидение - забор, стол, кровать - в снах Пьера или дверь в этом последнем сне Андрея Болконского. Прежде чем говорить о символике двери, укажем на то, что сновидение героя романа Толстого нельзя прочесть по соннику. Во многих сонниках видеть себя умершим расценивается как благополучное предзнаменование. С точки зрения народных верований, дверь рассматривается как аналог ворот: “Большая и высокая дверь предвещает богатство и знатность; открываешь дверь - удача; дверь неожиданно широко распахивается - счастье и выгода». Совершенно иная трактовка символики двери дана у З.Фрейда и его последователей: дверь - женский символ, а также символ границы части сознания. Все сновидения, где фигурируют двери могут быть рассмотрены психоаналитиками с точки зрения самоощущений человека и степени богатства опыта не только любовных чувств, но и эмоций вообще. Юнгианский анализ связывает символику двери с конкретным действием: «Дверь разделяет два пространства, которые связаны в свою очередь со временем (из прошлого в настоящее и будущее), поэтому важно направление движения через дверь, ее местонахождение и степень усилий, необходимых для ее преодоления» [18, 290]. Как видим, разнообразие уже существующих толкований (часто взаимоисключающих друг друга) не исключает возможность новых. Сновидение

Андрея следует понимать и как пророческое видение, но одновременно оно содержит пространственные аллегории. Дверь - архетипический образ границы двух миров, а борьба Андрея с ней - это его сопротивление неизвестному. «Дверь - черта, рубеж, на котором как бы сфокусировано ожидание, и дверь - заслон. Или точнее так: дверь - привычный предмет, который можно предложить зрению взамен нечеловеческого «оно» [19, 53]. Пространство в сновидениях персонажей может быть интерпретировано с разных точек зрения: с точки зрения традиционных фольклорно-мифологических аллегорий и символов и с точки зрения соотнесенности с действительным, реальным пространством в романе. О соотнесенности онейри- ческого образа «дверь» и пространственным локусом романа речь будет идти в главе седьмой, параграфе 7.2.

В конце первой части последнего тома романа умирает князь Андрей, но жизнь продолжается. И вот в третьей части описано нетерпение Пети Ростова перед первым боем. Он не спит. Слушает, как падают капли с деревьев после недавно прошедшего дождя. Всматривается в темноту. Его воображение преображает реальный мир по типу сказочномифологического сознания. «Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожего на действительность. Большое черное пятно, может быть, точно была караулка, а может быть, была пещера, которая вела в самую глубь земли. Красное пятно, может быть, был огонь, а может быть - глаз огромного чудовища. Может быть, он точно сидит теперь на фуре, а очень может быть, что он сидит не на фуре, а на страшно высокой башне, с которой ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц - все лететь и никогда не долетишь. Может быть, что под фурой сидит просто казак Лихачев, а очень может быть, что это - самый добрый, храбрый, самый чудесный, самый превосходный человек на свете, которого никто не знает. Может быть, это точно проходил гусар за водой и пошел в лощину, а может быть, он только что исчез из виду и совсем исчез, и его не было» (6, 157-158). «Он был в волшебном царстве, в котором все было возможно. Он поглядел на небо. И небо было такое же волшебное, как и земля» (6, 158). Обратим внимание на гиперболический фольклорно-мифологический характер превращений реальности: действительность - «волшебное царство»; «караулка» - «большое черное пятно» - «пещера, которая вела в самую глубь земли»; «красное пятно» - «огонь» - «глаз огромного чудовища»; сидит на фуре - на «страшно высокой башне, с которой ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц - все лететь и никогда не долетишь»; казак Лихачев - а может «самый добрый, храбрый, самый чудесный, самый превосходный человек на свете»; проходил гусар за водой - может его и не было. Это фольклорно-мифологический образный ряд естественно переходит в сон и определяет его фантастическую поэтику превращений реальных звуков (точат саблю, падают капли дождя, ржут лошади) в музыкальные.

Казак точит юноше саблю, и эти звуки погружают Петю Ростова в измененное состояние сознания, состояние между сном и бодрствованием. «Ожиг, жиг, ожиг, жиг... - свистела натачиваемая сабля. И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравшей какой-то неизвестный, торжественно сладкий гимн. Петя был музыкален, так же как Наташа, и больше Николая, но он никогда не учился музыке, не думал о музыке, и потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новы и привлекательны. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы - но лучше и чище, чем скрипки и трубы, - каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в ярко блестящее и победное. «Ах, да, ведь это я во сне, - качнувшись наперед, сказал себе Петя. - Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, опять. Валяй моя музыка! Ну!...» Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться, и опять все соединилось в тот же сладкий и торжественный гимн. «Ах, это прелесть что такое! Сколько хочу и как хочу», - сказал себе Петя. Он попробовал руководить этим огромным хором инструментов. «Ну, тише, тише, замирайте теперь. - И звуки слушались его. - Ну, теперь полнее, веселее. Еще, еще радостнее». - И из неизвестной глубины поднимались усиливающиеся, торжественные звуки.- «Ну, голоса, приставайте!» - приказал Петя. И сначала издалека послышались голоса мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном торжественном усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной красоте. С торжественным победным маршем сливалась песня, и капли капали, и вжиг, жиг, жиг... свистела сабля, и опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него» (6, 158159). Ощущение счастья, которое испытывает Петя Ростов от своего музыкального сновидения, перекликается со счастьем Альберта, играющим во сне на стеклянной скрипке. Но Петя в отличие от героя повести Толстого не думает о славе.

В описании этого музыкального сновидения Пети Ростова, конечно, проявилась универсальная талантливость Толстого, который сам был необыкновенно музыкален, хорошо играл и неоднократно вставлял музыкальные сцены в свои романы, повести, рассказы, драмы. «Необычайная красота» органной, полифонической музыки сновидения-фуги, от которой Пете «страшно и радостно», психологически точно передает состояние романтической души молодого героя, который любит всех и всё. Эмоциональный сон младшего Петра не случайно предшествует в романе сну-притче старшего Петра, так как Толстой всегда считал, что «музыка хороша тем, что соединяет людей в одном чувстве», способна «возбуждать через звуки известные чувства», не называя их [20, 418; 395].

Завершает четвертый том пятый сон Пьера Безухова. Его можно назвать самым счастливым сном, но его же считают концентрированным образно-символическим воплощением философской концепции мира в романе Толстого. Г.Б.Курляндская называет этот сон «вещим»: он становится «образным, конкретно-наглядным выражением сложных, противоречивых, в конечном счете, диалектических представлений Толстого о жизни, о борьбе в ней противоположных тенденций, которые проявляются и в отдельной личности» [21, 31]. Это сон, в котором проявляется образ живого глобуса, колеблющегося шара, состоящего из капель, плотно сжатых между собой. «Вот жизнь, - сказал старичок учитель.- В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать Его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез» (6, 170-171). Автор намеренно подчеркивает связь этого сна с предыдущим кризисным сном Пьера в Можайске. Но если тогда неожиданное пробуждение что-то уничтожило в открывшемся ему смысле и «Пьер с ужасом почувствовал, что всё значение того, что он видел и думал во сне было разрушено» (5, 305 - подчеркнуто В.С.), то сейчас, в плену даже разбудивший его грубый голос француза («Vous avez compris, sacre nom» - «Понимаешь ты, черт тебя дери»), как бы родившийся из фразы старичка-учителя из сна («Vous avez compris, mon enfant» (6, 171), не может поколебать открывшуюся Пьеру после всех страданий истину жизни. Его память полна нахлынувших впечатлений и воспоминаний, он закрыл глаза, и, как пишет Толстой, «он опустился куда-то в воду, так что вода сошлась над его головой» (6, 172), - то есть тоже стал каплей, отражающей Бога и утонувшей в живом шаре. А перед восходом солнца его разбудили выстрелы отрядов Долохова и Денисова, которые освободили пленных. Пробуждение от кризисного сна совпало с обретением свободы. Даже смерть Каратаева в сновидении воспринимается как слияние, а не как обособление.

Все российские и зарубежные исследователи обращают внимание на соположенность образа живого глобуса и мотива круглости при обрисовке образа Каратаева. В этом ряду появление Каратаева в сновидении символично.

также и смерть. Если Каратаев, растворяясь в ней, умирает, то с Пьером происходит обратное. В финале сновидения он опускается в воду, но его пробуждение совпадает с освобождением из плена. «Интересно, что Безухов просыпается от грохота ружей русских солдат, выручивших Пьера и других пленных из неволи. Безухов вытащен из воды, так сказать, спасителем (между сном и сценой спасения нет промежуточного текста). Это действие весьма напоминает рождение». «В психоаналитической литературе фантазии на тему спасения часто подразумевают рождение» [22, 481]. «Во всяком случае, если спасение Пьера означает его рождение, то уместно спросить: кто же мать? Вот одно предположение: матерью являются русские солдаты в своей совокупности - освобождение-то принесли именно они. На выручку пришла, так сказать, матушка-Россия». И далее Д.Ранкур-Лаферьер высказывает еще одну версию: «На мой взгляд <. > : мать здесь Платон Каратаев. Именно благодаря ему Безухову привиделся сон с жидким шаром, именно Платон обитает в нем» [22, 482]. Исследователь указывает на женские качества Каратаева: голос «почти женский или похож на говор старых баб, он часто стряпает и шьет, а его округлые черты, логично предположить, женственны» [22, 483]. Суммируя итог эволюции Пьера, Д.Ранкур-Лаферьер пишет: «Итак, итогом перерождения Безухова становится утверждение его самости, независимой от самости других людей. <...> Подытожим: можно сказать, что под воздействием материнской фигуры Платона Каратаева Пьер психологически перерождается. Каратаев при этом, однако, отходит в мир иной. Он умирает «при рождении» Пьера» [22, 485].

Найденный образ делимого и нераздельного сопряженного целого соотносится и с другими образами в авторских философских рассуждениях из романа: рассуждением о солнце и атомах эфира, которые представляют собой «шар», «атом недоступного человеку по огромности целого» (6, 262); многочисленными рассуждениями о движении истории, которая слагается из множества отдельных воль «всех людей» (6, 343); уподоблением жизни Москвы людей жизни улья или муравейника (6, 226); наконец, авторскими замечаниями о законах жизни лысогорского дома, в котором «жило вместе несколько совершенно различных миров, которые, каждый удерживая свою особенность и делая уступки один другому, сливались в одно гармоническое целое» (6, 291). Интересно, что Д.С.Мережковский, давая очень глубокое толкование этого сна как выражения толстовской концепции мира и Я через сочетание «центростремительного» (Платон Каратаев) и «центробежного» (Наполеон) начал, не видит в этом сне особой художественности: «Большого художественного значения сон этот не имеет; но он проливает неожиданный свет на все религиозное и философское миросозерцание Л.Толстого» [16, 180]. Чувство целого, открытое в плену, было более убедительно и жизненно; образ Платона Каратаева заслоняет собой Баздеева, как и образ живого шара ярче, чем образ прекрасного здания в сне из дневника Пьера.

В статье «Язык символов эпоса Л.Н.Толстого (небо - земля - дверь - круг)» О.Б.Панова пишет, что «сон Пьера создает мирообраз в его завершенности, жизненный универсум». «Во сне Пьера явлен великий Мировой Круг (в чем-то сродни архаической мандале - реальности абсолютной целостности). Круг (глобус, шар) - Вселенная. Достаточно очевидна центральная точка - Бог, вокруг которой путем вращения обозначается, «очерчивается» окружность, так возникает образ Бытия. Здесь круг может рассматриваться в своей двуединой природе - как диалог статичного и динамичного начал» [23, 72].

В.Камянов в книге «Поэтический мир эпоса» сближает последний сон Пьера Безухова с предшествующим ему сном Пети Ростова и пишет о «композиционной, пространственновременной встрече Петиной «волшебной музыки» и сна Пьера «о водяном шаре» [19, 284], так как два эти сна снятся героям в одну ночь: для одного эта ночь накануне гибели, для другого - накануне долгожданного освобождения из плена. Сон, который видит, а точнее слышит Ростов, можно считать слуховой галлюцинацией, которая соединила музыку невидимого оркестра, мужские и женские голоса и падающие звуки капель недавно прошедшего дождя, свист натачиваемой сабли, ржание лошадей. В.Камянов указывает иа идейную соотнесенность фраз в двух снах: «Сопрягать надо!» и «Ну, голоса, приставайте!», - и называет картины Петиного сна «апофеозом темы согласия» [19, 284-285]. Добавим, что звуки падающих капель в музыкальном сне Пети служат звуковым фоном визуального образа капель из сна Пьера или, наоборот,- живые капли во сне Пьера являются иллюстрацией звуков капель, но и те и другие капли попадают в сны благодаря прошедшему дождю, который наблюдали оба героя. Сны Пети и Пьера как бы взаимоиллюстрируют друг друга: лучшего музыкального сопровождения к образу живого водяного шара, чем фуга из сна Пети трудно представить. Закон сцепления предполагает, что читатель вспомнит описание дождя на Бородинском поле (5, 272-273), и тогда становится возможным говорить об особой символике не только неба, но и дождя в романном мире Толстого.

Обращает на себя внимание и то, что автор вмешивается с комментариями в текст сновидения героя, тем самым раскрывая свое соприсутствие в этом сновидении. Именно он поясняет нам, что Петя «никогда не учился музыке», но «был музыкален, так же как Наташа», и то, что он слышит и чем руководит, «называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга» (6, 158). Толстой не случайно определяет жанр музыкального сновидения, так как фуга - многоголосое полифоническое произведение (фуги И.С.Баха, Г.Ф.Генделя) и высшая форма полифонической духовной музыки.

Если сны Пети и Пьера (то есть сны двух героев-тезок) усиливают и дополняют друг друга, то кризисные сны Пьера и Андрея Болконского, напротив, контрастны, так как преображение их душ осуществляется в них в качественно разных направлениях. Эти сны типологически сходны, но идейно-психологически диаметрально противоположны. И в том и в другом сне появляются знакомые люди, и тому и другому открывается важность любви, но сюжет сна Пьера состоит в соединении с другими, а сюжет сна Андрея - это отъединение от них, уход. И может быть, этот первый уход героя Толстого предвосхищает его собственный, еще очень далекий уход перед смертью и разрыв связей с близкими и ближними. Пьер открывает для себя важность земной жизни, смысл которой состоит в том, чтобы «сопрягать», соединять, принимать ее как единый мир. Андрей Болконский пробуждается от своего кризисного сна, в котором он умер, только для того, чтобы отстраниться от сна жизни и не принимать уже в нем участие, то есть выполнить то, что предсказано сном - умереть.

3.1.6. Сновидение Николеньки Болконского: встреча отца и сына во сне. Последнее сновидение включено в эпилог романа. Этот сон Николеньки Болконского, помимо важной психологической функции, обладает большим футурологическим эффектом в открытом эпилоге романа. В нем заложена энергетика потенциального виртуального продолжения сюжетного действия, намечены конфликты и повторы развивающейся спирали жизни семьи Ростовых, Болконских и Безуховых. Об этом сне, как и о предыдущих снах князя Андрея и Пьера, чаще всего упоминают исследователи романа Толстого. Вот как пишет С.Г.Бочаров в монографии о «Войне и мире»: «Во сне Николеньки каски на нем и на Пьере такие, как нарисованы в издании Плутарха, а мальчик думает о людях Плутарха, римских героях: «Но отчего же и у меня в жизни не будет того же?» А впереди, там, куда движется войско его и Пьера, - «впереди была слава». На последней странице повествования возрождаются те мотивы, которые, кажется, были давно оставлены позади и даже развенчаны. Но вот они вновь обаятельны, волнуют вновь человека, путь которого начинается» [24, 102-103].

Приведем фрагмент, в который включен сон. «Николенька, только что проснувшись, в холодном поту, с широко раскрытыми глазами, сидел на своей постели и смотрел перед собой. Страшный сон разбудил его. Он видел во сне себя и Пьера в касках - таких, которые были нарисованы в издании Плутарха. Они с дядей Пьером шли впереди огромного войска. Войско это было составлено из белых косых линий, наполнявших воздух подобно тем паутинам, которые летают осенью и которые Десаль называл le fil de la Vierge {нитями Богородицы}. Впереди была слава, такая же, как и эти нити, но только несколько плотнее. Они - он и Пьер - неслись легко и радостно все ближе и ближе к цели. Вдруг нити, которые двигали их, стали ослабевать, путаться; стало тяжело. И дядя Николай Ильич остановился перед ними в грозной и строгой позе.

- Это вы сделали? - сказал он, указывая на поломанные сургучи и перья. - Я любил вас, но Аракчеев велел мне, и я убью первого, кто двинется вперед. - Николенька оглянулся на Пьера; но Пьера уже не было. Пьер был отец - князь Андрей, и отец не имел образа и формы, но он был, и, видя его, Николенька почувствовал слабость любви: он почувствовал себя бессильным, бескостным и жидким. Отец ласкал и жалел его. Но дядя Николай Ильич все ближе и ближе надвигался на них. Ужас обхватил Николеньку, и он проснулся.

«Отец, - думал он. - Отец (несмотря на то, что в доме было два похожих портрета, Николенька никогда не воображал князя Андрея в человеческом образе), отец был со мною и ласкал меня. Он одобрял меня, он одобрял дядю Пьера. Что бы он ни говорил - я сделаю это. Муций Сцевола сжег свою руку. Но отчего же и у меня в жизни не будет того же? Я знаю, они хотят, чтобы я учился, И я буду учиться. Но когда-нибудь я перестану; и тогда я сделаю. Я только об одном прошу бога: чтобы было со мною то, что было с людьми Плутарха, и я сделаю то же. Я сделаю лучше. Все узнают, все полюбят меня, все восхитятся мною». И вдруг Николенька почувствовал рыдания, захватившие его грудь, и заплакал» (6, 313-314).

В.В.Мароши называет этот сон «метатекстовым фрагментом», который содержит ключевые слова текста романа: «огромное войско», слава, движение к цели, белые линии, «слабость любви», жалость, ужас. Во сне эти образы фантастически связаны и приобретают иносказательный смысл. «Особая «плотность» славы во сне представляется нам развертыванием аллегории славы в аспекте её плотской, телеснопредметной сущности. Подобный признак («плотный») используется в повествовании в батальном пейзаже и портретах персонажей из военной среды» («плотными рядами», «плотный молочно-белый дым», «генерал, плотный и широкий...») [25, 125]. «Загадочный цвет славы и линий, ведущих к ней («белые косые линии») во сне, маркирован внутри текста военной эмблематикой: «белым» в повествовании маркированы портреты и описания всех военачальников и солдат»

(«рука государя в белой перчатке», «белый плюмаж», «на белой лошади» [25, 125]. «Огромность» войска во сне характеризует не только эпический масштаб, но и степень тщеславия героев», а сеть линий-паутин - впечатляющая аллегория того «бесконечного ряда причин», с которыми столкнутся в повествовании об истории автор и его герои» [25, 126-127].

«Эгоистические герои «ослабевают», «запутываются», а выходом из очередной тяжелой ситуации становится потеря героем формы, силы, твердости в ситуации слабости - ранения, близости смерти, душевного размягчения или при столкновении с героями, отмеченными мотивами жалости, ласки, слабости (Кутузов, Марья Болконская, Каратаев)» [25, 126]. Комментируя финал сна, в котором появляется отец мальчика, В.И.Габдуллина указывает на то, что для читателя «очевидно заблуждение Николеньки, принявшего жалость к нему отца за одобрение». «Явившийся во сне дух Андрея Болконского, который в конце жизни разочаровался в мечтах своей молодости о славе и пришел к пониманию того, что от воли одного человека не может зависеть исход события (вспомним его разговор с Пьером накануне Бородинского сражения), не одобряет, а именно жалеет своего сына; тому еще предстоит пройти путь, в конце которого самому князю Андрею открылась истина» [26, 206].

Сон Николеньки в эпилоге не только знакомит нас с внутренним миром повзрослевшего героя [27], но и противостоит сновидениям четвертого и пятого томов. Не случайно он назван «страшным» (6, 313). В его картинах представлена намечающаяся дисгармония мира. Отмечено, что сны о гармонии мира снятся Пете и Пьеру в момент войны, а сон о нарушении гармонии снится Николеньке в то время, когда все персонажи обрели благополучие, а жизнь стабильность. Предшествующим образам звуков «огромного хора инструментов» (6, 159) и «живого колеблющегося шара» и живых капель (6, 170) противостоят теперь «косые линии», «нити», которые «ослабевают», «путаются», вызывают тяжесть, и «поломанные сургучи и перья», которые тоже попадают в сон юноши. Ощущению радостного сознания собственных сил у Пети и Пьера противостоят ощущения бессилия и слабости, которые испытывает в конце сна Николенька: «Он почувствовал себя бессильным, бескостным и жидким» (6,313). Переживая и осмысляя свой сон, Николенька плачет, и это позволяет вспомнить другого Николеньку, из «Детства», плачущего после пробуждения. Так сюжет самого большого романа Толстого через сон смыкается с завязкой его первой повести.

Исследователи мифопоэтики романа обращают внимание на то, что «в «Войне и мире» осуществляется проекция мифопоэтической конструкции «отец - сын»: взаимосвязь Андрея (отца) (сына) вовлекается в центральный христианский миф - историю смерти и воскресения Христа, сближается с взаимоотношением Отца и Сына Евангельских преданий; создаётся авторский, толстовский «миф» о смерти, возрождении (воскресении), продолжении рода, в основе которого находится известная архетипическая структура. Для Николеньки князь Андрей - не только родитель, дающий жизнь, но Отец духовный, сокровенный наставник, учитель, это означает пребывание, воплощение, духовное продолжение Отца в Сыне; достигается преодоление эмпирического времени» [28, 41].

Вычитывание христианской мифологемы вовсе не исключает иного взгляда на отношения Николеньки и отца. Толстой описывает пятнадцатилетнего мальчика, наблюдающего взрослый мир и ищущего идеала. Таковыми для него становятся Пьер и отец, которого он не помнил: он «представлялся ему божеством, которого нельзя было себе вообразить и о котором он иначе не думал, как с замиранием сердца и слезами грусти и восторга» (6, 292). Сон пятнадцатилетнего мальчика создает ситуацию посвящения в герои (инициации), в которой Николенька делает свой выбор и встречается с отцом. Превращение образа Пьера в князя Андрея естественно для логики сна, но и желанно для спящего. Чувство вины перед дядей перерастает в ужас от столкновения с ним во сне. Путающиеся линии, как и поломанные сургучи и перья - символы надвигающегося хаоса, противостоять которому может только любовь. Характерна для сновидения и смена ролей Пьера и князя Андрея: Пьер предстает в сне воинственным, впереди огромного войска, а отец - жалеет и ласкает сына. В этом завершающем роман сне не только сведены вместе три главных мужских персонажа романа, но объединены столь близкие автору мотивы снов князя Андрея и Пьера. Радость движения к цели и мечты о победе в первой половине сна Николеньки воскрешают мотивы снов князя Андрея, а ощущение того, что он стал «бессильным, бескостным и жидким» должно напомнить последний сон Пьера перед освобождением из плена (живой шар из капель, которые разливались и сливались; мысли Пьера о «жидком колеблющемся шаре» (6, 171-172).

3.1.7. Онейропоэтика. Сновидения романа были рассмотрены в их линейной последовательности по мере их появления в тексте. Но важно обратить внимание на то, как усложняется концептуальный смысл сновидений. Семь снов из первого и второго томов романа носят явно психологический и чувственный характер. Толстому важно передать телесное «ясновиденье» персонажей, тактильные, слуховые, зрительные ощущения, а так же сумятицу чувств и противоречивых земных желаний, в которых отражается борьба между духовным и телесным, земным и высшим. По своему содержанию и функционально они явно противостоят четырем философско-символическим сновидениям третьего и четвертого томов. Эти четыре сновидения и сновидение эпилога явно соседствуют с трагедийными мотивами смерти.

Концептуальное объединение сновидений не исключает комбинаторного их объединения по персонажному принципу и по принципу семейному. Сновидения пяти мужчин, принадлежащих к трем семьям, несут в себе и черты породы. Так, сны Ростовых основаны на чувствах и живых ощущениях; в снах отца и сына Болконских сочетаются восприимчивость, интуитивность и одухотворенность; снам Пьера присущи страстность и умозрительность, то есть не прекращающаяся и во сне работа сознания.

Анализ показывает, что соотнесенность снов с композицией романа или изучение сновидений по персоналиям вовсе не исключает необходимости «сцепления», «сопряжения» их между собой. По мнению Д.А.Нечаенко, велико познавательное значение сновидений для понимания философии Л.Толстого: «В романе «Война и мир» плавное эпическое повествование движется (как и в Библии, особенно в Ветхом Завете) параллельно в двух планах, двух измерениях, двух сопредельных сферах бытия: в реальном пространстве «мира сего» - и в сюрреалистической, фантасмагоричной сфере многочисленных персонажных снов, «сообщающихся» друг с другом, тематически и композиционно перекликающихся между собой» [29, 280].

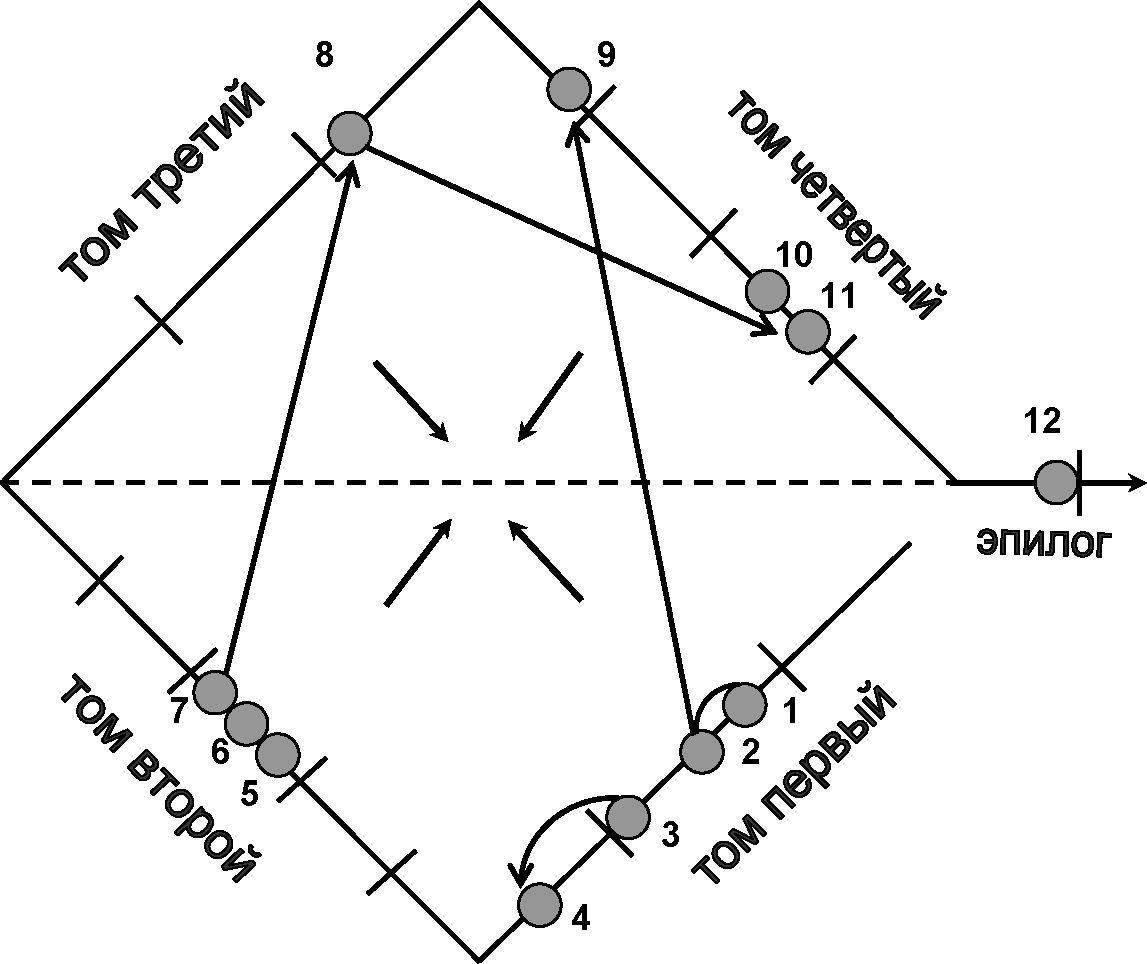

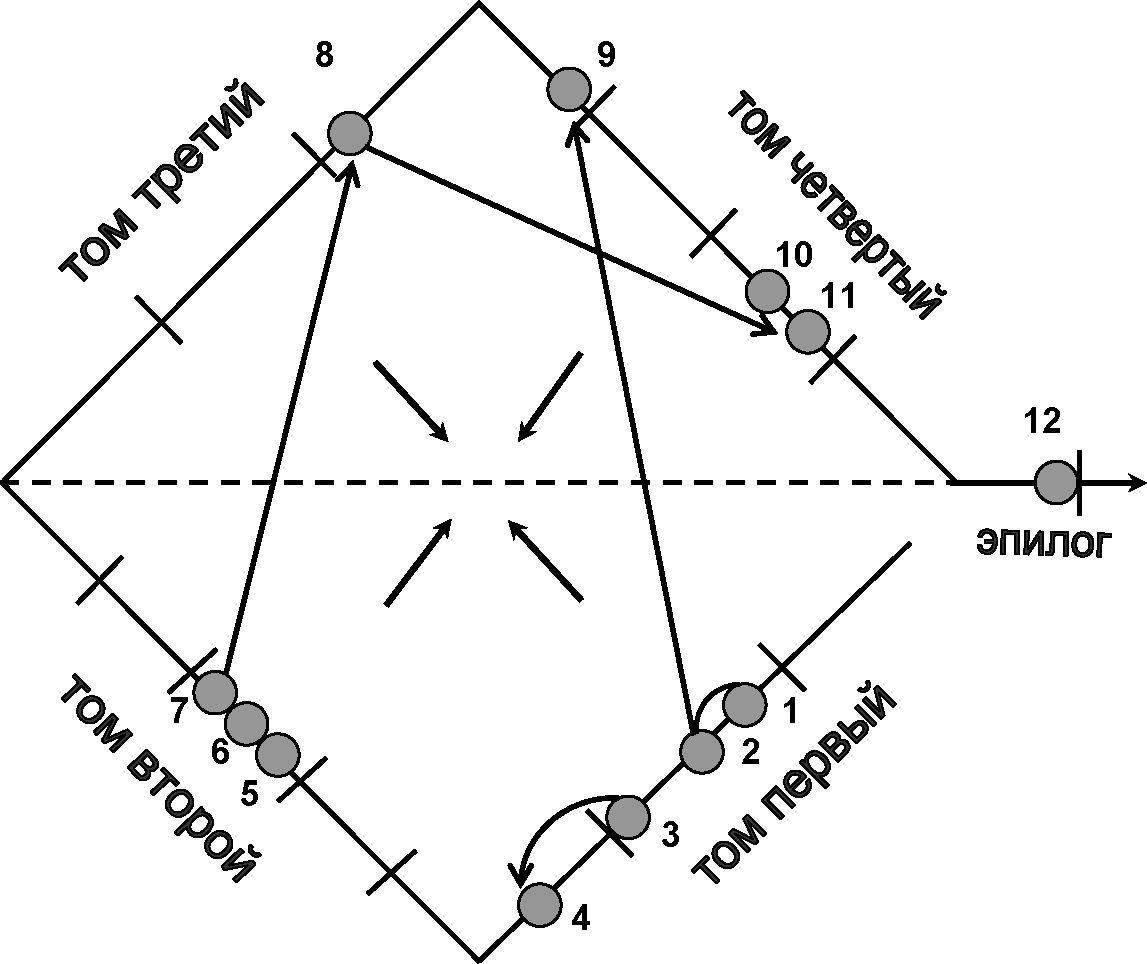

Место снов в композиции романа может быть наглядно представлено в виде схемы-рисунка, где стороны квадрата и деления обозначают том и соответственно части, а пронумерованные кружки - сновидения. Сновидения первого и второго томов отделены пунктирной линией от сновидений третьего и четвертого томов, а стрелками обозначен их контраст. Эпилог со сном вынесен за пределы квадрата. Схеме сопутствуют краткие характеристики двенадцати снов (см. рис. 3).

В романе «Война и мир» возможно объединение сновидений в персонажные циклы, но вряд ли целесообразно рассмотреть все сновидения как единый цикл, так как в их соотнесенности действуют не столько силы притяжения, сколько отталкивания. Можно говорить о двух видах персонажных циклов: три личных цикла снов, которые принадлежат князю Андрею, Николаю Ростову и Пьеру Безухову; два семейных цикла снов, которые образуют сны Ростовых и сны отца и сына Болконских. Сновидения первого и второго томов и третьего и четвертого можно объединить в концептуальные циклы: в этих снах персонажей отражены преимущественно проблемы и впечатления текущей жизни (первый и второй тома), а потом прозрения и предчувствия. Поэтому второй концептуальный цикл объединяет кризисные сны третьего, четвертого томов и сон эпилога.

Рис. 3.

1. счастливый сон Андрея Болконского после сражения (т.1, ч.2, гл. IX);

2. возвращающийся сон князя Андрея (т.1, ч.2, гл.Х);

3. сон-кошмар, сон-воспоминание раненого Николая Ростова (т.1, ч.2, ra.XXI);

4. засыпание и сон на грани реальности Николая Ростова (т.1, ч.3, гл.ХШ);

5. аллегорический сон-кошмар из дневника Пьера Безухова (т.2, ч.3, гл.Х)

6. масонский сон из дневника Пьера Безухова (т.2, ч.3, гл.Х)

7. масонский сон из дневника Пьера Безухова (т.2, ч.3, гл.Х)

8. кризисный сон Пьера Безухова в Можайске (т.3, ч.3, глІХ)

9. кризисный сон Андрея Болконского перед смертью (т.4, ч.1, гл.Х?Г)

10. музыкальный сон-фуга Пети Ростова (т.4, ч.3, гл.Х)

11. продолжающийся кризисный сон, сон-притча Пьера (т.4, ч.3, гл.Х?)

12. страшный сон, сон-видение о будущем Николеньки (эпилог, ч.1, гл.Х?!)

Обращает на себя внимание психологический контраст снов Пьера и Андрея; Андрея и Николая Ростова; Пети Ростова и Николеньки Болконского. Спиральная возвратность мотивов сновидений в родственных парах у братьев Ростовых или отца и сына Болконских подчеркивает генетическое начало их породы, интерес Толстого к возрастной антропологии, но не может стать основой универсальной типологии циклизации сновидений. Сновидения героев Толстого как бы взаимоотменяют друг друга, представляют движение от одного чувства или истины к другому более глубокому и истинному. Ведь, фактически, Андрей после первого ранения уже не мог бы увидеть те два сна, которые он видел в первом томе романа, а сны Пьера из второго тома уже потеряли для него актуальность, потому что он не просто вырос из них (вспомним цитируемое выражение Толстого - «видим сущность своей жизни: - степень своего роста» (55, 19) или перерос их во времени, он пророс через них.

Сны Раскольникова в романе «Преступление и наказание», наоборот, как бы вложены один в другой (по принципу матрешки) - это один виртуальный цикл-макросон, который рассыпан по линейному полю текста. Сны в романах Достоевского более рациональны, тенденциозны, в них угаданы универсалии возрастного человеческого духовного бытия. Придумывая сновидения своих героев, Толстой менее, чем Достоевский, их контролирует, он предоставляет им свободу, не пытается унифицировать человеческую природу на уровне сновидного бытия, как он пытается её унифицировать в мире социальных отношений. Оттого в мире Толстого, пока герой жив, читатель не может прогнозировать, какой следующий сон, продиктованный чувством, мыслями и ощущениями, увидит этот персонаж.

Повторяющийся характер отдельных элементов сновидений разных героев и кольцевое обрамление, можно сказать онейрическое кольцо (сон Николеньки из эпилога возвращает нас к первым сновидениям Андрея Болконского из первого тома), позволяют выделить некоторые существенные для художественной антропологии Толстого представления о родовой и универсальной природе человеческого «я».

Подчеркнем, что взгляды Толстого на сновидение получат дальнейшее развитие в его романах «Анна Каренина» и «Воскресение», повестях, дневниках, религиозно-философской прозе, но при всем том уже в романе «Война и мир» художественная гипнология Толстого предстает как сформировавшаяся и отдельная область его поэтики.

Толстой создает сновидения, в онейропоэтике которых присутствует сюжет с явно выраженными элементами завязки, кульминации, развязки (сновидения Пьера, последний сон князя Андрея, сон Николеньки Болконского), или, наоборот, сновидения с распадающимся сюжетом, основой поэтики которых являются сюрреалистические ассоциации и превращения визуальных образов и речевых форм (сны Николая и Пети Ростова).

При написании сновидений персонажей Толстой учитывает особенности их душевно-чувственной индивидуальности и, исходя из этого, выдвигает в образном строе сна героев конкретные образы-звуки, цвето- и светообразы, визуальные образы, тактильные, образы мира природы, образы предметного мира, пространственные формы.

Обращает на себя внимание особая поэтика синтаксиса, лексики и фонетики в микротекстах сновидений, включенных в реалистическую прозу писателя.

приемов инверсии, стяжения, умолчания. Эта особенная поэтика, увязанная с художественной гипнологией Толстого, используется им при передаче сноподобных или измененных состояний сознания персонажей (бред, стресс, греза, галлюцинация).

Как и в семейной хронике Достоевского «Братья Карамазовы», так и в романе-эпопее «Война и мир» можно говорить о полижанровой структуре художественного целого. Сновидения в «Войне и мире» - это микрожанры в полижанровой эпопее - соседствуют с жанрами семейного романа, военной прозы, философского трактата, дневника, миниатюры, экфра- сиса и драмы.

3.2. Сны в романе «Анна Каренина»: онейрический текст и дискурс

3.2.1. Сон Стивы Облонского и эпикурейские мотивы в романе. Онейропоэтика во втором романе Л.Толстого меняется: снов меньше, но они сквозные и поэтому сложнее увязаны с романной явью; введены мужские и женские сновидения; важную роль играет повтор онейрических текстов и их варьирование; сновидения сопровождают только сюжетную линию Анна - Вронский, но отсутствуют в сюжете Левин - Кити. Если в «Войне и мире» мужские сновидения можно сгруппировать по семейному принципу (сны Ростовых, сны Болконских, сны Безухова), то в романе «Анна Каренина» сновидения соотносятся парно: сон брата - сны сестры и сон Вронского - второй сон Анны.

Онейрические тексты в романе явно находятся на грани перехода устного дискурса в письменный. Сон Облонского передан читателю через внутреннюю речь персонажа в момент пробуждения. Это сон-припоминание. Разделенное сновидение Вронского и Анны представлено сначала через внутреннюю прямую речь Вронского, а потом как спонтанная внешняя речь Анны, которая ищет слова, чтобы описать недавно увиденное. Элементы припоминания, уточнения играют существенную роль при передаче персонажем сновидения. Для Толстого, как и для его персонажей, особенно важно сохранить и передать этот изначально невербальный компонент сновидения: звуки, визуальную графику, цветовую палитру, фантастические метаморфозы картин и образов.

Роман начинается с пробуждения Стивы Облонского. «Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза. «Да, да, как это было? - думал он, вспоминая сон. - Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, - и столы пели: Il mio tesoro, и не II mio tesoro, а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины», - вспоминал он. Глаза Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо. Много еще что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь» (7, 5-6). В.В.Набоков так определяет смысл этого сновидения: «Стива просыпается не в супружеской постели, но в тиши своего кабинета. Однако не это самое интересное. Самое любопытное заключается в том, что автор искусно изображает легкомысленную и незатейливую, распутную, эпикурейскую природу Стивы через призму его сна. Это способ представить Облонского: мы знакомимся с ним через его сон. И еще сон с маленькими поющими женщинами будет разительно непохож на сон с бормочущим мужичком, который приснился Анне и Вронскому» [30, 234] .

В комментариях В.Набокова к роману и в статье Б.А.Каца воссоздан клубок ассоциаций и аллюзий, которые соединились в этом сновидении. В частности В.Набоков указывает на то, что музыкальная фраза принадлежит Дону Оттавио, преданно влюбленному в Дону Анну персонажу оперы Моцарта «Дон Жуан» [30, 285] . Б.А.Кац, обращая внимание на уточнение Стивы «не Il mio tesoro, а что-то лучше», цитирует замечания М.С.Альтмана: ««Чего еще нужно этому Степану Аркадьевичу, сыну Аркадия и... Аркадии: Wein, Weib und Gesang - все ему дано в его сне», а далее продолжает. «И вот тут следует добавить, что во времена Толстого приведенное выражение (вино, женщина и пенье) было известно не только как расхожее обозначение (происходящее от старинной немецкой песни) гедонистического отношения к жизни, но и как название музыкального сочинения, которое на самом деле для Стивы оказывалось лучше Моцартовой арии. Это знаменитый вальс И.Штрауса «Wein, Weib und Gesang», действительно запечатлевший в музыке ту эмоциональную атмосферу, в которой Стива Облонский - как рыба в воде». Б.А.Кац видит в уточнении Стивы художественный прием: «явная отсылка через одну музыкальную реалию - названную - к другой - неназванной» [31, 345].

Элементы дискурса сновидения Облонского будут варьироваться в тексте романа: персонажи будут часто говорить о музыке, еде, женщинах и о том удовольствии, которое они доставляют. Повествовательный дискурс («Алабин давал обед...») будет оживать не только в тех обедах, в которых будет участвовать сам Облонский, но и во всех многочисленных гастрономических сценах романа.

Введение в сновидение героя музыкальной темы уже возникало у Л.Толстого в «Войне и мире» (сон Пети Ростова), но во втором романе художественная мотивировка онейрической музыкальной темы иначе увязана с явью. Так, позже Стива декламирует Левину куплет из оперетты И.Штрауса «Летучая мышь» (7, 49), легкомысленный смысл которого контрастирует с цитируемыми Левиным строчками Пушкина (7, 47). Облонский участвует вместе с Вронским в организации ужина для известной «дивы» (итальянским словом «божественная» называли знаменитых певиц) (7, 69), а петербургский свет слушает пение заезжих знаменитостей: Кристины Нильсон и Карлотты Патти. В Петербурге «знаменитая певица пела второй раз, и весь большой свет был в театре» (7, 144). Но пение, музыка - это только культурный фон, на котором плетется рисунок интриг, сплетен и страстей.

Музыкальные мотивы в романе сопутствуют эпикурейской теме, часто переплетаются с гастрономическими мотивами, входят в сферу чувственных наслаждений персонажей. Вронский перед знакомством с Анной думает, как провести вечер, упоминает одно увеселительное заведение по типу кафешантана, где «найду Облонского, куплеты, cancan» (7, 67). На балу во время танца происходит сближение Анны с Вронским, и Кити, глядя на них, танцующих мазурку, понимает, что «они чувствовали себя наедине в этой полной зале» (7, 95). В романе сообщается о посещении Карениным итальянской оперы (7, 401), и он же в своих размышлениях об обманутых мужьях упоминает комического Менелая из оперетты Ж.Оффенбаха «Прекрасная Елена» (7, 311).

В пятой части романа, после свидания с сыном, возбуждение и раздражение Анны достигает предела, и она совершает отчаянный поступок, решаясь ехать в оперу слушать Патти, тем самым бросает вызов свету. Вронский пытается её остановить. После отъезда Анны в театр, раздраженный Вронский нечаянным движением «зацепил столик, на котором стояла бутылка сельтерской воды и графин с коньяком, и чуть не столкнул его. Он хотел подхватить, уронил и с досады толкнул ногой стол и позвонил. <. > камердинер стал разбирать целые и разбитые рюмки и бутылки» (8, 124). В этой сцене аллюзивно оживают мотивы сновидения Облонского, но теперь они теряют свой эпикурейский смысл: стеклянный графин разбит, напитки разлиты и музыка не приносит удовольствия (не случайно в театре мать говорит Вронскому об Анне по- французски: «Она производит сенсацию. Из-за нее забывают о Патти» (8, 128).

Следует обратить внимание, что на этом фоне светской моды на музыку Левин явно выделяется своим равнодушием к ней. В седьмой части романа Толстой описывает посещение Левиным утреннего концерта, который не доставляет ему удовольствия: «Левин во все время исполнения испытывал чувство глухого, смотрящего на танцующих» (8, 276). Позже Левин в ответ на вопрос («Вы были вчера в опере? Очень хороша была Лукка») автоматически повторяет фразу: «Да, очень хороша», - и продолжает «повторять то, что сотни раз слышал об особенности таланта певицы» (8, 278).

Гастрономические мотивы первого онейрического текста тоже тесно увязаны с романной явью. Во время подробно описанного обеда Облонского и Левина в «Англии» происходит разговор об увлечениях «другими женщинами». Левин категоричен: «Не понимаю, как бы я теперь, наевшись, тут же пошел мимо калачной и украл бы калач» (7, 48). Облонский подхватывает параллель: «Отчего же? Калач иногда так пахнет, что не удержишься» (7, 49). В седьмой части романа Анна думает об охлаждении Вронского: «Да, того вкуса уж нет для него во мне» (8, 360) и тут же мысленно произносит английский фразеологизм: «The zest is gone» {Вкус притупился}. Это фраза, в которой эротические мотивы переданы через гастрономические.

В четвертой части Облонский устраивает званый обед, и одна из целей обеда - свести Кити и Левина и помирить их.

«Степан Аркадьич любил пообедать, но еще более любил дать обед, небольшой, но утонченный и по еде, и питью, и по выбору гостей. Программа нынешнего обеда ему очень понравилась: будут окуни живые, спаржа и la prece de resistance {главное блюдо (франц.)} - чудесный, но простой ростбиф и сообразные вины: это из еды и питья. А из гостей будут Кити и Левин, и, чтобы незаметно это было, будет еще кузина и Щербацкий молодой, и la ріесе de resistance из гостей - Кознышев Сергей и Алексей Александрович. Сергей Иванович - москвич и философ, Алексей Александрович - петербуржец и практик; да позовет еще известного чудака энтузиаста Песцова, либерала, говоруна, музыканта, историка и милейшего пятидесятилетнего юношу, который будет соус или гарнир Кознышеву и Каренину» (7, 414). «Обед с материальной стороны удался; не менее он удался и со стороны нематериальной. Разговор, то общий, то частный, не умолкал и к концу обеда так оживился, что мужчины встали из-за стола, не переставая говорить, и даже Алексей Александрович оживился» (7, 427).