Глава 2. Ассоциативность в поэтической картине мира В. Набокова

2.1. Внутритекстовые ассоциативные связи слов как способ отражения

поэтической картины мира В. Набокова

Важной особенностью ассоциативных связей текстовых слов является способность отражать творческую индивидуальность писателя. Феномен «языковой личности» Набокова колоссален, что объясняет неугасающий к нему интерес со стороны лингвистов и литературоведов. Однако изучение творчества писателя в ассоциативном аспекте только начинается. Интерпретировать однозначно произведения Набокова невозможно. Это ни в коем случае не определяется качеством исследований, а является закономерностью, идущей от самой его прозы и выступающей как одна из существенных ее особенностей.

Писатель ценит важность иррационального, интуитивного начала в творчестве, осмысливая на их основе ассоциативные связи, и в то же время держит в поле зрения механизм образования и сочетания этих связей, оценивая произведение по его «технической стороне». Поэтому обращение к литературнотеоретическим воззрениям самого Набокова, специфике его творческой личности мы считаем необходимым при реконструкции языковой картины мира писателя в ассоциативном аспекте. « Зачем я вообще пишу? - размышляет он. - Чтобы получать удовольствие, чтобы преодолевать трудности. Я не преследую при этом никаких социальных целей, не внушаю никаких моральных уроков... Я просто люблю сочинять загадки и сопровождать их изящными решениями». Никогда не отрицая моральное воздействие искусства, которое, безусловно, свойственно каждому истинному произведению, Набоков боролся с умышленным морализированием, которое «убивает всякое воспоминание об искусстве в любой работе, как бы искусно она ни была написана» (Из письма Джорджу Нойесу). Набоков понимал писательскую нравственность как способность отличать истинное искусство от мнимого. По Сирину, истинное искусство - это и есть правда, а мнимое - ложь. В истинном искусстве и есть настоящая нравственность. Набоков - в письме к Уилсону: «Когда вы действительно прочтете «Лолиту», обратите внимание, что это высоко моральное произведение». Художественная правда вовсе не тождественна «реализму» и вовсе не исключает вымысел. «Литература - это вымысел. А вымысел и есть вымысел. Назвать историю правдивой - значит погрешить и против вымысла, и против правды» (Набоков 1995, 84). В набоковском мире всякая малость равновелика в поэтическом преломлении идеям. Этим качеством обусловлена, в первую очередь, специфика внутритекстовых ассоциативных связей в творчестве В. Набокова.

Наблюдательность, внимание к детали, меткие описания даже эпизодических людей - самая важная черта его творческого гения. Они вводят писателя в «атмосферу» произведения, дают «чувственную искру» изображаемому. Эту черту набоковской эстетики тонко уловил Андрей Битов: «Он восстановил в правах такое количество и качество подробностей жизни, что она и впрямь ожила под его пером... «Поэт невстречи», он соткал из всего этого паутину, сквозь дымку которой мы видим мир почему-то отчетливей, а не туманней» (Битов 1990, 242).

По Набокову, стремление постигнуть и объяснить «реальность» с помощью социальных или религиозно-философских обобщений оборачивается поразительной слепотой к единичному - к вещам, природе, к той же человеческой личности. Проходной персонаж в «Даре», литератор Ширин («он был слеп как Мильтон, и глух, как Бетховен»)14, написавший роман о «мировых проблемах», стоя час в зоопарке у клетки с гиеной, занятый «литературно-партийными распрями», не заметил ни клетки, ни гиены, тогда как Сирин-Набоков увидел бы в них десятки деталей и оттенков. Этот его дар не имеет себе равных: им же он наделяет и своих избранных персонажей. «Не только глаза мои другие, и слух, и вкус, - пишет в тюрьме Цинциннат, - не только обоняние, как у оленя, а осязание, как у нетопоря, но главное: дар сочетать все это в одной точке». Мартын (роман «Подвиг») «плохо запоминал даты и пренебрегал обобщениями. жадно выискивая живое, человеческое, принадлежащее к разряду тех изумительных подробностей, которыми грядущие поколения пресытятся, глядя на старые, моросящие фильмы».

Набоков не описывает, не изображает настроение - создает его. С помощью внезапно поданной меткой детали позволяет проникнуть во внутренний мир человека. Например: «Эх, мамахен, куда ты загнула, - воскликнул Николай Степаныч (и в это мгновение, как солнце из-за облака, ударил с потолка электрический свет)» («Звонок»). Сравнение кажется банальным, глагол «ударить» употреблен в словарном значении: «Ударить - 8. Внезапно врываясь, проникая куда-либо, действовать с большей силой на кого-либо». Для усиления воздействия необходимо было сравнение с чем-то грандиозным, не меньше, чем с солнцем. Внезапно зажегшийся свет произвел такой эффект, потому что состояние героев было необычным - они были более чем взволнованны, обескуражены. Ситуация была нестандартной, поэтому все, идущее извне, воспринималось острее, неожиданнее, чему способствовала внезапно поданная деталь. В этом предложении лексического разъяснения требует и еще одна деталь - «мамахен». На наш взгляд, употребление этого слова может быть истолковано как проявление стилистического приема, который назовем «табуирование имени». Сначала героиня названа «она, потом «О. К. Неллис», затем появляется ее фамилия по мужу - «Баб» - странная, не имеющая привязки ни к какой национальности, следом «мама» и, наконец, «мамахен» - русское слово на немецкий манер. В лексемах от «она» до «мамахен» происходит явное снижение образа героини.

«Все это было слегка нелепо, как бывает во сне: пустая бутылка из-под водки с вогнутой в горлышко розой, доска с начатой шахматной партией...» («Подлец») - различные детали характеризуют разные проявления нелепости ситуации. Возьмем более крупные произведения Набокова: пешка на шахматной доске «была выбита, как зуб», и уже одно это сравнение становится знаком непокоя, душевной растерянности («Защита Лужина»). Или: «Появлялся Милюков в своем целлулоидовом воротничке» («Другие берега»). Ассоциативная связь между словами словосочетания «целлулоидовый воротничок» основана на семе «очень твердый» («целлулоид» - «твердое пластическое вещество из нитроцеллюлозы, идущее на изготовление галантерейных изделий, игрушек»; в слове «воротничок» актуализируется также потенциальная сема лексического значения «накрахмаленность, жесткость»). За счет этой детали создается важная характеристика человека аккуратного и педантичного. Образ экономки Елены Борисовны («Другие берега») позволяет образовать следующую цепочку деталей: сломанный пети-бар - пол-яблока - булочка - одинокая в луже редиска - горсть сухих крошек. В лексических значениях перечисленных слов контекстом актуализированы семы «ненужности», «бесполезности», «предельно малой ценности», и в сознании читателя выстраивается объективное представление о патологической скупости Елены Борисовны. Пристальное внимание к детали, к предмету становится важной характеристикой персонажа, помогает обрести ему необходимый ассоциативно-семантический «ореол», благодаря этой особенности набоковского повествования даже эпизодические персонажи становятся яркими и запоминающимися.

Внимание В. Набокова к детали отражается и в других факторах: например, для его идиолекта нередкими являются ряды тематических групп слов, представленных только одним элементом. Например, тематические группы «муж героини» и «темперамент» в рассказе «Бахман». Такое соотношение тематических групп репрезентирует главную идею одиночества гения, его «невписанности» в жизнь.

Внимание к детали особенно актуализируется писателем при описании воспоминаний героев, способствуя при этом не только меткой характеристике персонажей и передачи к ним отношения автора-героя, но и раскрытию эзотерического смысла текста. «Тогда-то я вдруг понял, что двадцатисемилетнее в чем-то бело-розовом и мягком, создание, владеющее моей левой рукой, - моя мать, а создание тридцатитрехлетнее, в бело-золотом и твердом, держащее меня за правую руку - отец» («Другие берега»). Возникшее в памяти писателя воспоминание, связанное с другой, детской жизнью, приобретает очень отчетливые, яркие цвета, противостоящие бледной, тусклой, неопределенной реальности. Слово «мягкий», имеющее значение «приятный на ощупь», и слово «твердый» - «жесткий, крепкий» - в данном контексте употребляются в переносном, метафорическом значении и описывают характеры отца и матери («мягкий» - «нежный, ласковый, лишенный грубости, резкости», что подчеркнуто прилагательным «бело-розовый» - «чистый, нежный, теплый тон»; «твердый» - «сильный, волевой, решительный», в прилагательном «бело-золотой» реализуется двойная семантика: буквальное значение цвета и переносное: 1) «крепкий как золото»; 2) «дорогой, любимый»).

Воспоминания В. Набокова часто начинаются с описания интерьера, раскрывающего немаловажный для набоковских текстов мотив дома, и в этом случае, невзирая на давность воспоминаний, каждая деталь описывается очень тщательно, с удивительными подробностями. Например: «По истечении почти сорока лет я без труда восстанавливаю и общие ощущения и подробности их в памяти: шашечницу мраморного пола, белые галерейки, яркий запах цветов повсюду, лиловые занавески в кабинете, рукообразный предметик из слоновой кости для чесания спины» («Другие берега»). Как видим, каждая вещь прочно стоит на своем месте в тексте. Возьмем другой пример из этого же романа: «Передо мной встает большой диван, с клеверным крапом по белому кретону, в одной из гостиных нашего деревенского дома: это массив, нагроможденный в эру доисторическую». Описательный фрагмент осложняется сравнением перифрастического характера: «диван» - «массив, нагроможденный в эру доисторическую». Скрытая антитеза «маленький мальчик - большой диван» раскрывает оппозицию всего творчества В. Набокова: мир детей - мир взрослых. Последующие признаковые слова дополняют образ, придавая ему зрительную законченность.

Набоковские детали отражают наглядно-чувственные впечатления, актуализируемые текстом в сознании читателя. Их можно разделить на несколько групп.

Внутритекстовые слуховые ассоциации занимают в индивидуальной картине мира В. В. Набокова особое место, поскольку уже в ранних его произведениях намечено движение от мира диссонансов к миру музыки, к гармонии: «Музыкальная буря охватила доску, и Лужин упорно в ней искал нужный ему отчетливый маленький звук, чтобы в свою очередь раздуть его в громовую гармонию» («Защита Лужина»). Причем предпочтение в данном случае отдано словам с семой «громкий звук», что связано, на наш взгляд, с ассоциативным восприятием автором громких звуков как звуков мира «других». Это не христианский мир ближних, но, когда он не пустая декорация, мир, открыто враждебный герою, мир победителей и побежденных, не имеющий никакой высшей сверхличной тайны.

Кроме того, избранные герои Набокова наделены особым качеством. Они способны не только различать звуки, но и чувствовать их во сне и наяву: Цин- циннат Ц., «потворствуя ряжению чувств, ясно, через слух («Защита Лужина»).

Звуковая палитра произведений писателя широка и разнообразна, она вбирает в себя характеристические краски именных сочетаний, объединяющих - ся на основании наличия у них семы звучания: «Каждое утро, в начале девятого, один и тот же звук за тонкой стенкой в аршине от его виска выводил его из дремоты. Это был чистый, круглодонный звон стакана, ставшего обратно на стеклянную полочку; после чего хозяйская дочка откашливалась. Потом был прерывистый треск вращающегося валика, потом - спуск воды, захлебывающийся, стонущий и вдруг пропадавший» («Дар»); «Не успел слух уловить характерный зуд двукрылых...» («Другие берега»). Герой Набокова может слышать звуки, издаваемые неодушевленными предметами, которые недоступны слуху обычного человека. Букет цветов - в сознании простого человека - абсолютно беззвучный. В восприятии набоковского «я» букет ландышей обретает жизнь. Подобные словосочетания можно объяснить исходя из авторской способности подмечать и эксплицировать глубинные, скрытые признаки предметов, благодаря чему слова получают дополнительное, контекстуальное значение. Ср.: «звон молотка» и «звон одиночества», «уханье филина» и «уханье моря», «шорох птиц» и «шорох душа», «вздох ребенка» и «вздох пыли», «шум воды» и «шум крови», «шум любви», «мелодия вальса» и «мелодия хулы», «отзвук пальбы» и «отзвук разговора», «гул голосов» и «гул ночи».

Звуковой фон изображаемого усиливают эмоционально-оценочные эпитеты: призрачный, восторженный гул, бравурный храп, простосердечный звонок, гудящий туман, ковковое чмоканье, скользкий звук тела лебедя, плачущий звук восклицания, приглушенный кряк дупеля, скрипучие кожаные футболы, лающие обложки книг, вопрос, как микроскопический лай и т.д. Наиболее экспрессивными при этом являются окказиональные образования сложных прилагательных: ядрено-балагурный тон, басисто-багряные георгины, могильнороскошный сад, деревянно-рассыпчатый звук, туго скрипучий букет, тяжело- звонный поезд-люкс и т.п.

Эмоциональное напряжение в прозе Сирина создается также глаголами звучания: грянуть, хрустеть, рокотать, трещать, звенеть, шелестеть, скрипеть, сопеть, крякать, кричать, ворковать, стенать и т.д. Указанные предикаты могут сочетаться с существительными как на реалистической основе, в соответствии с языковыми правилами согласования, так и по законам «поэтического» языка», т.е. со словами, которые не имеют соответствующей сочетаемости, реалиями, в действительности не способными издавать таких звуков. Например, в сочетании «хрустел гравий» глагол «хрустеть» реализует общеязыковое значение «издавать звук», а в словосочетании «выхрустывая длинную тоску» данный глагол употреблен в переносном, метафорическом значении - «издавать звук, сигнализирующий о том, что человек одинок и испытывает душевные переживания, боль, страдание». Развитие ассоциативного значения произошло на основании ассоциативной семы «передавать боль, страдание» и позволило автору показать душевное состояние героя, а читателю - проникнуться сочувствием к нему. Анализ ассоциативного поля звучания обнаруживает у Набокова существование таких сочетаний, составляющие элементы которых противопоставлены семантически, т.е. представляют собой оксюморон: «Необыкновенная, оглушительная тишина, вывела меня из раздумья» («Приглашение на казнь»). «Беззвучно воя, уходил, запирался в уборной, где топал, шумел водой, кашлял, маскируя рыдания» («Дар»). Семантическая связь между компонентами сочетаний - оксюморонов возможна на основании наличия в их значениях общей семы (как правило, родовой, ядерной семы); видовые (периферийные) семы компонентов оксюморона взаимно противопоставлены, т.е. «лексемы (или группы лексем) словосочетания таковы, что в их значение входят элементы, которые соотносятся как «а» - «не а» и занимают одинаковые позиции в семантической структуре лексем» (Павлович 1979, 73). Так, в семантике слов оглушительный и тишина наличествует интегральная сема - звучание, и дифференцирующие семы - отсутствие/наличие звучания. Элементы данной лексико-семантической оппозиции определяют не только состояние окружающей среды, но и отражают состояние человека, помогают постигнуть внутренний мир героя Набокова. В результате насыщения текста подобного рода авторскими сочетаниями, занимающими значительное место в тезаурусе писателя, читатель получает возможность прикоснуться к авторскому восприятию действительности.

Своеобразие авторского мышления, восприятие мира и окружающей его действительности передается также через обонятельные ассоциации. Набоков и шагу ступить не может без того, чтобы не припомнить запахи, связанные с вещами, о которых он говорит. Люди, предметы, города, времена года - все обладает для него специфическими запахами. «Циновки и плетеные кресла пахнут вафлями и ванилью» («Другие берега») - в сознании читателя активизируется обонятельное впечатление от слов «вафли» и «ваниль» и возникает притягательный и всем знакомый с детства сладкий запах. При описании природы, которой в прозе Набокова принадлежит особое место, этому модусу отводится едва ли не ведущая роль. «Сырой, сытный запах парковых дебрей - смесь мо- ховицы, прелых литьев и фиалкового перегноя, - от которой вздрагивают и раздуваются ноздри петербуржца - переплетается с «ярким запахом цветов». Неизвестное для многих читателей понятие «запах бабочек» раскладывается с опорой на невербальные ассоциации адресата - запах ванили, лимона, мускуса: «Мои пальцы пахли бабочками - ванилью, лимоном, мускусом». В результате создается притягательный, несколько экзотический образ бабочек, убеждающий читателя в необыкновенной приятности «мохового, седого и рыжеватого рая».

Своеобразие идиостиля Владимира Набокова состоит также в широком пользовании смелыми метафорами, перенесенными на понятия, порождаемыми восприятием одной категории качеств, относящихся к восприятиям другой. Рассказ «Весна в Фиальте»: «Во впадине его [города] названия» Набокову «слышится сахаристо сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов». «Ничто так полно не воскрешает прошлого, как запах, когда-то связанный с ним», - заявляет писатель в «Машеньке». Может быть, именно поэтому обонятельный компонент лексического значения становится ведущим при раскрытии типичных для Набокова тем и мотивов: памяти, прошлого, воспоминаний. В «Даре» запах становится действующим лицом романа, «запах, отказавшийся в последнюю секунду сообщить воспоминание, о котором был готов, казалось, завопить, да так на углу и оставшейся самой за себя заскочившею тайной». В этом примере словесные указания на отдельные восприятия (в частности, слуховые и зрительные) сочетаются так, что вместо восприятий нам передается одно целостное впечатление.

способ реконструирования в сознании конкретной детали, конкретного предмета. Читатель как бы скользит взглядом по вещам, расставленным автором в нужном порядке. Со страниц набоковских книг перед нами встают предметы материального мира: «круглый желтый стол со сточной дырой посередине», «корзин- ка...вечно запачканная черникой», «большой диван с клеверным крапом по белому кретону», «крупная гортензия в объемистом вазоне», «множество чудных растеньиц в парковых дебрях», «семейка боровичков в тесных чепчиках» «... над дивными, одиноко праздничными, стоящими как свечи, ночными фиалками». В создании зрительного модуса восприятия центральная роль принадлежит прилагательным со значением цвета, передающим многоцветие конструируемого мира: «темно-коричневая, с лиловой голубизной болория скользила.», «проносилась гонобоблевая желтянка, оттороченная черным и розовым», «восхитительно-крепкое, гранатово-красное хрустальное яйцо», «зеленоватобурая шерсть плаща», «янтарно-коричневая шляпка гриба», «бирюзовые розы обоев», «мрачно-фиолетово- зеленые картины», «сине-красное сердце», «бирюзовые вышки мечети», «розовая церковь», «голубое сукно», «карие вагоны», «кофейный снег», «пунцовый автомобиль», «рубиновое брюшко»; «желтый, заряженный желтым же трактором с гипертрофией задних колес и более чем откровенной анатомией», «сад в бело-розово-фиолетовом цвету», «розовые и багряные георгины». При этом границы между относительными и качественными прилагательными колеблются, а порой и вовсе стираются. Ср.: бронзовые кляксы сургуча, молочный кончик карандаша, витые золотые леденцы, серебряная роща, золотой крик иволги, лунные глобусы глаза, серый, с гуттаперчивым отливом купол, в изумрудном свете березовые рощи. Для идиостиля Набокова характерны также сложные прилагательные, одна из частей которых - качественное, а другая - относительное прилагательное: желто-коричневый деревянный гигант (о карандаше), чисто-серебряное перо, шелковисто-багряные крылья бабочки, черно-волосатая кисть руки, озонно-лазурный оттенок, райски- зеленая окраска холмов, дымчато-романтический цвет женитьбы, в дымчатобисерной траве. Заметим, что через цветопись передается очень важная для картины мира Набокова оппозиция: эмиграция - Россия. Сравним: «Все, что я помню об этом бесцветном сквере, это его остроумный тематический союз с трансатлантическими садами и парками (о Германии)» и «Пропитанная солнцем, березовая листва поражала взгляд прозрачностью, которая бывает у светло-зеленого винограда; еловая же хвоя бархатно выделялась на синеве.» (о России). Здесь важно отметить значимость цветопередачи. «Эмигрантское пространство» - бесцветное; в России же - это самые яркие краски, что подчеркивается необычными метафорами и сравнением березовой листвы с виноградом. Изучение леса - «рая» конструируется из отдельных деталей, показанных крупным планом, при этом Набоков использует разные средства, вследствие чего репрезентируемый предметный мир воссоздается в результате взаимодействия языковых и внеязыковых слоев. Описание как тип повествования позволяет «повернуть» слово к читателю наглядной стороной его содержания, конкретизируя представление, отмечая деталь, добиться его «выпуклости».

Осязательные ассоциации реализуются в следующих примерах: «Одной рукой он держался за калитку, и росистое ощущение железа было самым острым из всех воспоминаний» («Машенька»); «Приехав, он просидел около часу у могильной ограды, положив тяжелую руку в шерстяной перчатке на обжигающий сквозь шерсть чугун» («Рождество»).

Встречаются у Набокова и примеры вкусовых ассоциаций: «Маленький, бородатый мытарь: нежный, бледный, на вкус напоминающий яблочную пастилу» («Дар»).

Зрительные ассоциации часто пересекаются со слуховыми, осязательными, тактильными и вкусовыми. Активизация в значениях предметных слов наглядно-чувственного компонента создает дополнительный эффект соучастия и сопереживания читателя при прочтении текста: «Клуб был с тучными кожаными креслами, с лоснистыми журналами на столах, с глухонемыми коврами»; «Мартын, склонив одно колено, затянул запяточный ремень, отогнув тупой рычажок боковой пряжки. Морозный металл ужалил пальцы» («Подвиг»); «Звук вздувался куполком»; «Цвет дома, сразу отзывающийся во рту неприятным овсяным вкусом» («Дар»); «...над кустиком голубики, как-то через зрение вяжущей рот матовостью своих дремных ягод», «.карий блеск до боли холодных мочажек» («Другие берега»); «.неизъяснимую, непорочную нежность, проступающую сквозь мускус и мерзость, сквозь смрад и смерть» («Лолита»). «Во впадине его [города] названии слышится сахаристо-сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов» («Весна в Фиальте»).

Часто в текстах Набокова возникает ситуация, когда герой через обонятельные и осязательные ощущения пытается восстановить зрительные и слуховые, например, мир детства в рассказе «Звонок». Сын приезжает после долгой разлуки в эмиграции к матери, одиноко живущей в Берлине. Вот как описывает Набоков радость героя: «Он целовал ее в щеки, в волосы, куда попало, - ничего не видя в темноте, но каким-то внутренним взором узнавая ее всю, с головы до пят, и только одно в ней было новое (но и это новое неожиданно напомнило самую глубину детства - когда она играла на рояле) - сильный, нарядный запах духов - словно не было тех промежуточных лет, когда он мужал, а она старела, и не душилась больше, и потом так горько увядала, - в те бедственные годы, - словно всего этого не было, и он из далекого изгнания попал прямо в детство». Однако мир детства остается лишь миром мечты. Вначале, глядя на мать после многолетней разлуки, сын замечает, что ее «лицо было раскрашено с какою-то мучительной тщательностью». А потом, когда он понимает, что эта молодящаяся женщина из-за его неожиданного приезда была вынуждена отменить визит какого-то очень важного для нее гостя (любовника), он видит: «Мать, полулежа на кушетке и уткнувшись лицом в подушку, вздрагивает от рыданий. В прежние годы он часто видел ее плачущей, но тогда она плакала совсем иначе - сидела за столом, что ли, и, плача, не отворачивала лица, громко сморкаясь, и говорила, говорила, - а тут она рыдала так молодо, так свободно лежала... и было В том, что одна нога в бархатном башмачке касается пола. Прямо можно подумать, что это плачет молодая белокурая женщина. И платочек ее, как полагается, лежал комочком на ковре». Текстовая парадигма «каким-то внутренним взором узнавая ее всю - самую глубину детства - нарядный запах духов - словно не было тех промежуточных лет» (в основном, через зрительные и обонятельные ассоциации) актуализирует ситуацию «воспоминания», а «рыдала так молодо - так свободно лежала - что-то изящное в повороте ее спины - что одна нога в бархатном пиджачке касается пола - можно подумать - как полагается» - ситуацию иллюзорности, «подстроенности». Мы бы соотнесли данный парадигматический ряд со словом-стимулом «кино» («кинематограф»), не эксплицированным в тексте, но характерным для поэтического дискурса Набокова15. Сам же писатель существует в своих произведениях как зритель, который не только наблюдает происходящее, но и одновременно живет жизнью своего героя, вернее, сразу двумя жизнями - реальной и воображаемой. Но даже не это является его отличием от других авторов. Набоков обладает способностью особого, удивительного зрения: он как бы пытается видеть сразу в нескольких плоскостях. «Меня, как начинающего художника, Ленский сразу поразил контрастом между довольно в общем стройным передом фигуры и толстоватой изнанкой» («Другие берега»). Перед нами колоритный способ создания антитезы. В данном текстовом фрагменте противопоставляются как существительные «перед» - «изнанка», так и определяющие их прилагательные «стройный» - «толстоватый». Они не являются полными узуальными антонимами, однако соотносятся с ними в языковом сознании коммуниканта. Представленные оппозиции наделены дополнительными ассоциативными признаками, стимулированными текстом. Во-первых, персонаж за счет синтагматических ассоциативных связей соотносится с фигурой в игре, во-вторых, мы видим, что человек уподобляется неживому предмету. И, наконец, слова «перед» и «изнанка» используются в этом отрывке в незафиксированных словарями окказиональных значениях. «Перед» - «передняя часть чего-нибудь»; «изнанка» - «1)внутренняя сторона ткани, одежды; 2)скрытая сторона чего-нибудь». В тексте слова «перед», «изнанка» характеризуют внешнее несоответствие человека определенным стандартам, и, что непосредственно характерно для авторской картины мира, отражает через особенность восприятия индивида специфическое зрение творца-художника. Окказиональные образования, основанные на детализации и актуализации зрительных ассоциаций, отличаются в идиостиле В. Набокова тонким психологизмом. Давно замечено и то, что наибольшей реальностью для Набокова обладают образы воображения и фантазии - точно как у Декарта в его предметах идеального мира, мыслях отчетливых и ясных. Так, например, даже описывая образ, который предстает перед его героем в наваждении, Набоков подмечает в нем отдельные детали: «Пресная старческая слеза увлажняла розовые отвороты век» («Истребление тиранов»). «Пресный» - «лишенный соли», «пресная слеза»; «отвороты» - «отогнутые края», т.е. «отвисшее веко, которое как бы отогнули». Стимулы «пресная слеза» и «отвороты век» ассоциируются со старостью (на основе референтных ассоциаций, соотносимых с понятием «старость») - к старости все соли из организма вымываются, веки на глазах у старика напоминают отвороты чулков.

Важно отметить, что под деталью понимается не только изобразительная подробность («пятна тени» или «пыльный луч солнца»), но и целый эпизод, портрет, пейзаж, словом, все части, из которых произведение складывается «само»: «содержание представляется как то, что в нем непосредственно «содержится» (Юркина 1995, 82).

Приведем в качестве примера фрагмент, смысловыми вехами в котором являются слова ассоциативного поля «грибы»: «Любимейшим ее [матери] летним удовольствием было хождение по грибы... Но, разговаривая с москвичами и другими русскими провинциалами, я заметил, что и они не совсем понимают некоторые тонкости, как например то, что сыроежки или там рыжики, и вообще все низменные агарики с пластиночной бухтармой совершенно игнорировались знатоками, которые брали только классически прочно и округло построенные виды из рода Boletus, боровики, подберезовики подосиновики. В дождливую погоду, особливо в августе, множество этих чудесных растеньиц вылезало в парковых дебрях, насыщая их тем сырым сытным запахом - смесью моховины, прелых листьев и фиалкового перегноя, - от которого вздрагивают и раздуваются ноздри петербуржца. Но в иные дни приходилось подолгу всматриваться и шарить, пока не сыщется семейка боровичков в тесных чепчиках или мрамо- ристый «гусар», или болотная форма худосочного белесого березовика.

Под моросящим дождиком мать пускалась одна в долгий поход, запасаясь корзинкой - вечно запачканной лиловым снутри от чьих-то черничных сборов. Вот. лицо ее принимает странное, огорченное выражение, которое казалось бы должно означать неудачу, но на самом деле лишь скрывает ревниво сдержанное упоение, грибное счастье ...Выпадая в червонную бездну из ненастных туч, перед самым заходом, солнце бывало бросало красочный луч в сад, и лоснились на столе грибы: к иной красной или янтарно-коричневой шляпке пристала травинка; к иной подштрихованной изогнутой ножке прилип родимый мох.».

Ассоциативное поле «грибы» объединяет целую группу слов-ассоциатов по общности их внутренних, скрытых компонентов содержания. Для исследования специфики тезауруса писателя особенно важны смысловые связи, базирующиеся на периферийных компонентах семантики: «классически просто и округло построенные - концентрическими кругами - ревниво сдержанное упоение - грибное счастье - подобие дымчатого ореола». Этот ассоциативный ряд не только с особой силой демонстрирует особенности художественной манеры Набокова (заметим - появляется набоковский «круг»), но, в ореоле своих ассоциативных связей позволяет воплотить в тексте дорогой для автора мир, утраченный рай, и вызвать созвучные ассоциации, теплые эмоции у читателя. Семы «родной, живой» актуализированы в следующих словосочетаниях «семейка боровичков - мрамористый «гусар» (о грибе) - белесый березовик - старые, с рыхлым исподом-молодые и крепкие (о грибах) - родимый

В ассоциативном поле «грибы» четко выделяются наглядно-чувственные компоненты значения, репрезентирующие все четыре модуса восприятия. Формирование зрительного образа для Набокова - это прежде всего способ реконструирования в сознании конкретного предмета: «круглый железный стол со сточной дырой посредине», корзинка - вечно запачканная «лиловым снутри». Зрительные образы формируются также за счет многообразия цветовой гаммы описываемого фрагмента действительности, в текстовое ассоциативное поле «грибы» входит большое число признаковых слов, обозначающих не только цвет и окраску, но и форму предмета, особенности его конфигурации и т.д. Картина дополняется и приобретает некую смысловую законченность благодаря зрительным, осязательным и обонятельным ассоциациям: «из-под капающей и шуршащей сени парка», «испускает вздох преувеличенной усталости», «склизкой от сырости садовой скамейки», «лоснились на столе грибы», «сырым, сытным запахом», «раздуваются ноздри петербуржца» и т.п.

Смена планов описания задает определенную динамику повествования, что обусловило вхождение в ассоциативное поле «грибы» глагольной лексики: вылезало, шарить, пускалась, приближавшуюся, выкладывает, считает, сортирует, выбрасываются, уделяется забота.

В набоковской эстетике существует понятие «цветного слуха», который передается «осязательным, губным, чуть ли не вкусовым путем». «Чтобы основательно определить окраску буквы, я должен букву пересмаковать, дать ей набухнуть и излучиться во рту, пока воображаю ее зрительный узор» («Другие берега»). Каждый звук, каждая буква ассоциируются с определенной зоной радужного спектра: «Находим... красную группу с вишнево-кирпичным Б ... розово-фланелевым М и розовато-телесным В; желтую группу с оранжевым Е, охряным Е, палевым Д, светло-палевым И, золотистым У и латуневым Ю; зеленую группу с гуашевым А, пыльно-ольховым Ф и пастельным Т; и наконец синюю, переходящую в фиолетовое, группу с жестяным Ц, влажно-голубым С, чернильным К и блестяще-сиреневым З».

Многообразие модусов восприятия текста дает читателю возможность ощутить объемность создаваемого автором мира, а наглядно-чувственные детали описания восполняют определенные информационные лакуны в сознании читателя.

Эту основную часть своего метафизического кредо наиболее полно раскрывает В. Набоков в эссе «Литература против здравого смысла», где речь идет о превосходстве детали над общим, «части, более живой, чем целое, той малости, которую замечает человек и приветствует дружеским кивком в момент, когда окружающая толпа увлечется общим импульсом». Более того, говорит Набоков, «эта способность дивиться мелочам, несмотря на грозящую опасность, эти побочные явления духа, эти примечания к книге жизни - суть высшие формы сознания.» (Набоков 1995, 85).

Невнимание, пренебрежение деталью может, по Набокову, не только обеднить и исказить образ мира, не только лишить жизнь смысла («Он [Креч- мар] с ужасом замечал теперь [ослепнув], что, вообразив, скажем, пейзаж, среди которого однажды пожил, он не умеет назвать ни одного растения, кроме дуба и розы, ни одной птицы, кроме вороны и воробья» («Камера обскура»), а человека - души («Он любил рассказывать о своем брате Василии, - по- видимому, лихом малом, женолюбе, музыканте, забияке... Но это все выходило в передаче милого Л. И. так скучно, так основательно, так закругленно.» («Памяти Л. И. Шигаева»), но и таить куда более материальную, ощутимую угрозу. Повествователь в рассказе «Истребление тиранов» вспоминает юность диктатора: «Помню, его городские, неряшливо зашнурованные сапоги были всегда пыльными, как если бы он только что прошел пешком много верст по тракту, между незамеченных нив».

Для Набокова смешение оводов со шмелями, а десятью строчками ниже - еще и с осами, которое Федор Константинович находит у Некрасова, «в его «часто восхитительной» поэзии» - и страшные сцены геноцида - явления одного рода. «Варварские расовые и социальные мифы - следствие низкой разрешающей способности духовных глаз их носителей. Какими бы вообще справедливыми и в целом высокогуманными ни были цели таких людей, как Чернышевский, «мелочи» - неразборчивость в насекомых, пушкинобоязнь и фетофобия, эстетическая неряшливость - все это закономерно ведет от них к тоталитарному аду.

«Совершенно осознанно он бросил вызов духу времени, - отозвался о творчестве Владимира Набокова П. Кузнецов, - предпочтя единичное, неповторимое, случайное всеобщему и универсальному; узор на крыльях бабочки - «мировым проблемам» (Кузнецов 1992, 243).

Существенную роль в становлении личности писателя сыграли литература и искусство, в значительной степени определив своеобразие его текстов, в которых психологизм и динамика повествования органически сочетаются с лейтмотивностью, музыкальностью, ритмом произведения. Тонкая музыкальность - яркая отличительная черта прозаических произведений Набокова. Набоков сам не раз заявлял о том, что существует множество параллелей между художественными формами музыки и литературы. Например, в одной из своих лекций писатель заявляет, что сюжет для него - это прежде всего тематические соответствия, «образы или идеи, которые вновь и вновь возникают в романе подобно тому, как мелодия вновь и вновь возникает в фуге» (Набоков 1991, 74).

Сквозь призму музыкальных ассоциаций автор «видит» человека и окружающую его реальность. Находясь в центре набоковского мироощущения, мотив музыки становится концептуально значимым в эстетической системе писателя. «Музыкальные» метафоры оживают и актуализируются в лексической структуре ключевых концептов индивидуальной картины мира Сирина: жизнь, память, творчество, язык, любовь, судьба, смерть: «Этого требует музыкальное разрешение жизни», «Звенел, выплывший из музыкального ящика памяти, романс» («Приглашение на казнь»); «Любовь «Фраза, полная удивительной музыки правды.», «Мы имели в виду следующую магическую гамму судьбы» («Дар»); «Пьяные от итальянской музыки аллитераций, ничтожные, бренные стихи» («Тяжелый дым»). «Когда появляются эти бурные, задыхающиеся аккорды, это значит, что скоро конец. Вот тоже интересное слово: конец. Вроде коня и гонца в одном. Облако пыли, ужасная весть. Весною она странно помертвела. К ночи она умирала совсем» («Музыка»).

Фонетически эта связь выражается в созвучии лексем: «За это бы судьба, союзница муз. ему и отомстила» (муза - музыка). Функция ритмико-звуковой организации текста, связанная с привнесением в текст особых звуковых и ритмических эффектов приобретает порой особый ритм и рисунок: «Да-с, господа- с, супружество Джо и Дженни возбуждает джуджание»; «А еще заплаканный снимок Пропавшей Девочки, четырнадцати лет, юбка в клетку и рифму / берет, обращаться к шерифу / Фишерифу, Фишерифму» («Лолита»).

Музыкальность прозы Набокова передается за счет ассоциативных пар формально-смыслового типа. Например, «Вся затея с пилюлькойлюлькой... имела целью навеять сон» («Лолита»). Ассоциативная смысловая сопряженность слов возникает за счет общей ситуации: «пилюлька» - подсунутая Г умбертом Лолите таблетка, вызывающая сон; «люлька» - подвесная колыбель, в которой засыпали младенцы.

О «музыкальности» мировидения писателя свидетельствуют также сравнения, которыми насыщены его прозаические тексты: «Электрический поезд проскользнул », «Среди берез была одна, издавна знакомая, - с двойным стволом, береза - лира», «Бархатным голосом пел шоколадного цвета шкапчик под пальмой» («Дар»), «Турати, как бас перед выступлением, густо прочищал голос» («Защита Лужина»).

Нередко ассоциативное поле «музыка» полностью организует содержательную и эмоциональную тональность произведения. Так происходит, например, в рассказе «Весна в Фиальте», в названии которого уже звучит нежная музыка, или романе «Защита Лужина», в котором мир шахмат и мир музыки постоянно пересекаются («комбинации, как мелодии»). Мы можем утверждать, что мотив музыки является концептуально значимым в организации индивидуальной картины мира В. Набокова.

Следующий ключ к пониманию набоковского стиля - его концепция организации мимикрии в природе16. Природа и искусство для Набокова имеют много общего. «Литература - это вымысел, - говорил В. В. Набоков в своих лекциях по литературе. - А вымысел и есть вымысел. Назвать историю правдивой - значит погрешить и против вымысла, и против правды. Каждый большой художник - большой обманщик, но самый большой обманщик - природа. Природа всегда обманывает: от простых хитростей в размножении видов до изощренных уловок в защитной окраске бабочек и птиц - все это единая система таинственных мистификаций и хитроумных замен. Писатель в своей фантазии только следует за природой» (Юркина 1995, 86).

Не зря так много места в своей жизни В. Набоков уделял любимому увлечению - энтомологии. Тесная связь между творчеством и бабочками организует авторскую картину мира. «Страсть к коконам и куколкам, - говорит Набоков, - находится за пределами мира романиста... Когда бы я ни упоминал бабочек в своих романах и как бы старательно ни перерабатывал эти мысли, все остается бледным и фальшивым и не выражает по-настоящему то, что я хотел бы выразить. так как выразить это можно, лишь употребляя специальные научные термины... В одном случае энтомологический спутник сталкивается с моей литературной планетой - это происходит при упоминании некоторых названий мест. Так, если я слышу или читаю слова «Альп Грам, Энгадин», то обычный наблюдатель внутри меня заставляет представить себе номер с живописным видом в маленьком отеле, примостившемся на двухкилометровой высоте, и косарей, работающих вдоль спускающейся к игрушечной железной дороге тропинки, но более и прежде всего я вижу желтокольцовую, устроившуюся со сложенными крылышками на цветке, которую сейчас обезглавят эти проклятые косы. Бабочка Набокова - это символ хрупкой красоты, обреченной на гибель.

Проза Сирина полна бабочек. Со страстью коллекционера можно собирать не самих бабочек, но их упоминание в набоковских текстах. Так, например, в романе «Другие берега» наряду с одиннадцатью названиями насекомых представлено двадцать три терминологических. Обилие терминов в художественном произведении отражает своеобразие лексикона В. Набокова, в котором воплотились фрагменты тезаурусов ученого-энтомолога и писателя.

Каждое слово, представленное в индивидуальном лексиконе, оказывается эмоционально заряженным. Слова, связанные с семантическими полями «бабочки» и «собирание бабочек» несут большую эмоциональную нагрузку в индивидуальной поэтической картине мира В. В. Набокова. Текстовым показателем авторского отношения к денотатам служат признаковые слова, в значениях которых актуализированы семы «приятное, доставляющее наслаждение». Ср.: «великолепные смуглые сатириды-энемы», «восхитительная бабочка», «черная, со ржавчиной эребия, появляющаяся с таинственным постоянством только каждый второй год», «трепетная диковинки», «восточный подвид тополевой нимфы» (о бабочке).

В неожиданном контексте появляется «бабочка» в рассказе Набокова «Пильграм». «Улица... без витрин, без всяких радостей... меняла имя после круглого сквера, который трамвай обходил с неодобрительном скрежетом ... появлялись фруктовая лавка, табачная... колбасная, полная жирных коричневых удавов и вдруг - магазин бабочек». Бабочка - символ волшебной мечты, призрачности смерти - оказывается в совершенно не свойственной для нее атмосфере, атмосфере «овеществления» жизни, а значит и «овеществления» мечты героя, суть которого в ассоциативной соотнесенности со словом «магазин» и рядом других слов, описывающих «мертвый» мир, окружающий героя. Хотя лексема «вдруг» сигнализирует о чем-то неожиданном, являясь толчком для смены повествования, дальнейшее описание бабочек не просто возвращает нас в набоковский мир, где автор не скупится на краски: «яркие», «какие краски», «невероятно», «задерживались в памяти», «с большими удивленными глазами», «лазурные крылья», «с изумрудной искрой». У нас на глазах происходит своеобразное «воскрешение» мертвой природы, картина диковинной расцветки крыльев бабочки создает иллюзию вечности, преодоления смерти. Заметим, что трехкратное повторение слова «крылья» (крылья с большими удивленными глазами, лазурные крылья, черные крылья с изумрудной искрой) - символ легкости, воздушности, полета - семантически оппозиционно определению «грузный», которым дважды награжден Пильграм. Присутствующая в подтексте и апеллирующая к опыту читателя ассоциативная информация о симметричности бабочек контрастирует с описанием «неровно подстриженных» усов героя, глаз, «из которых правый был открыт чуть пошире левого»: так исподволь формируется представление о «неровности», неравновесии внутреннего мира персонажа, получающее в дальнейшем эксплицитное выражение. И, наконец, в этой же плоскости лежит стопроцентная антитеза «крылья с большими удивленными глазами» - «равнодушные слезящиеся глаза». Она осложнена еще и 17 тем, что в первом случае «глаза» - это метафора, ассоциативным путем раскрывающая многозначность, внутреннее богатство мира природы-мечты, могущей преодолеть смерть красотой: применительно же к облику Пильграма слово «глаза» употреблено в прямом значении, что, возможно, говорит об однозначности, одномерности человеческого мира, к которому герой рассказа, при всей своей обособленности, принадлежит. «Удивленные глаза» - признак жизни, продолжающейся и после смерти; «равнодушные глаза», при потенциальном множестве толкований, могут свидетельствовать и о том, что жизнь остановилась на некоей точке, не дойдя до своего формального конца.

Очень интересной для анализа представляется и тематическая группа слов «Принадлежности для ловли и коллекционирования бабочек». «Ловитвен- ные принадлежности» для Набокова - вещи особые, служащие для проникновения в чудесный мир бабочек - «рай». «В отношении многих человеческих чувств - надежды, мешающей заснуть, роскошного ее исполнения, несмотря на снег в тени, тревог тщеславия и тишины достигнутой цели - полвека моих приключений с бабочками, и ловитвенных, и лабораторных, стоят у меня на почетнейшем месте», - заявляет писатель в «Других берегах».

Показателем принадлежности рассказчика к особому «братству» коллекционеров - людей, вызывающих неприятие и удивление со стороны обывателей, неколлекционеров, служит слово-символ сачок: «Не было случая, чтобы, шагая с сачком через деревушку, я оглянулся бы и не увидел каменеющих по мере своего появления поселян, малютки надрывно спрашивали - что это такое - у своих озадаченных мам»; «... энтомолог, смиренно занимающийся своим делом, непременно возбуждает что-то спутанное в своих ближних».

Художественный текст воплощает различные пережитые писателем состояния, впечатления или видения. Так, текстовое ассоциативное поле слова сачок сачок - предмет, который необходимо иметь при себе - на пикнике, прогулке, в поездке за границу.

Восприятие слов сачок и рампетка, не актуальных для лексикона большинства читателей, основывается главным образом на текстовых ассоциативных полях. В тексте происходит наведение окказиональных сем в значении слова сачок - предмет, связанный с приятным, увлекательным времяпрепровождением: «И как бы на горизонте этой гордыни сияют у меня в памяти все те необыкновенные, баснословные места, которые я с кисейным сачком в руке исходил» («Другие берега»).

Ассоциации, устойчиво закрепленные в сознании автора и неоднократно эксплицированные в художественных текстах, сохраняющие некий инвариантный смысл, можно квалифицировать как индивидуальные сквозные межтекстовые ассоциации - символы. «Умение Набокова восхищаться витающими в пространстве предметами и воплощать их на бумаге посредством символов и составляют его гениальность и мастерство», - писал о Набокове Юрий Иваск (Классик без ретуши 2000, 465). Так, например, символ «зеркало» является традиционным символом воображения, познания, способности к отражению предметов в реальной жизни18. Однако в противовес реалистическому представлению о прямом, зеркальном отражении Набоковым выдвигается идея смещенности (сдвига) изображения по отношению к изображаемой реальности: «...из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкап, по которому, как по экрану, прошло безупречно ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по-древесному, а с человеческим колебанием.» (Дар»). Отображение оказывается равноценным реальности: из фургона выгружают не зеркало, отражающее небо, а «параллелепипед. неба». При этом происходит отражение не прямое, а как бы «сдвинутое»: характер отражения определяется и свойством отражаемого предмета («реальности»), и свойствами зеркала, колеблющегося при ходьбе несущих его людей. Книги Набокова - сложные системы зеркал, которых множество, они «вставлены» и в абзацы, и в главы, и в отдельные фразы («Зеркало насыщено июльским днем», «Другие берега»). Идея зеркала живет во всех рассказах и романах Набокова. Зеркальные образы в разных художественных произведениях актуализируют различные ассоциативные компоненты. Ключом к художественной лаборатории Набокова считают исследователи его рассказ «Облако. Озеро. Башня», в котором в миниатюре изложены все основные темы Набокова. Символ зеркала в нем выполняет синкретичную функцию, так или иначе он соотносится со всеми лексемами, вынесенными в заголовок. Обращенная в небо башня как бы открывает в произведении «вертикаль», которая традиционно связана с духовностью, так как «вертикаль» - это обращенность вверх, к высшей реальности: «На той стороне. На холме, густо обставленном древесной зеленью (которая тем поэтичней, чем темнее), высилась прямо из дактиля в дактиль старинная черная башня». Зеркало символизирует единство земного и небесного (отражающихся друг в друге): «Это было чистое, синее озеро с необыкновенным выражением воды. Посредине отражалось полностью большое облако». Зеркало в рассказе присутствует имплицитно - на него указывает глагол «отражалось». Но, вербально не выраженное в тексте, этот образ несет на себе основную функцию - выражает гармонию трех начал: культуры (башня), природы (озеро) и духа (облако). В приведенном текстовом фрагменте это подчеркивается ассоциативной соотнесенностью лексем «чистый», «синий», «вода». Синий цвет символизирует «бесконечность, вечность, чистоту духовную и интеллектуальную жизнь». Причем в «Словаре символов» отмечается, что «синий цвет неба - это наиболее спокойный и в наименьшей степени «материальный» из всех цветов». Вода - это также символ чистоты и источник самой жизни. Зеркало становится олицетворением особого мира, где все связано узами родства и все гармонично сочетается, дополняя друг друга: «Таких, разумеется, видов в средней Европе сколько угодно, но именно, именно этот по невыразимой и неповторимой согласованности его трех главных частей... был чем-то таким единственным...». Поскольку окружающий героя мир поражает своей пошлостью: это мир людей, похожих друг на друга именами, внешностью, поступками, персонаж Набокова ищет чего-то другого, близкого его «я»19. Благодаря тому, что зеркало несет на себе пространственную характеристику, происходит гармоничное слияние двух миров: мира мечты и мира реального. Однако этот идеал для героя недостижим, ему не разрешается остаться на озере, обретение счастья в этом мире оказывается невозможным, расколотость преодолеть не удается. Изгнание из мира гармонии в рассказе приобретает более широкие черты, свойственные картине мира Набокова: это изгнание из прошлого, из России. Физически герой находится в этом мире, духовно - в потерянном мире мечты.

Мир отражений и зеркал - одна из характерных примет и англоязычной прозы Набокова. Например, описание номера, в котором Гумберт провел первую ночь с Лолитой, буквально построено на зеркальных ассоциациях: «Двуспальная кровать, зеркало, двуспальная кровать в зеркале, зеркальная дверь стенного шкафа, такая же дверь в ванную, чернильно-синее окно, отраженная в нем кровать, такая же кровать в шкафном зеркале, стол со стеклянным верхом ...». А история Пнина («Пнин») практически является отражением, так как «воссоздается воображением повествователя», поэтому зеркальный ассоциативный принцип пронизывает все семь глав романа. Ассоциативное поле «зеркало» отличается своей полифункциональностью. Во-первых, текстовое ассоциативное поле «зеркало» подчеркивает связь вещи и человека. Например, зеркальный шкап в «Даре» - это метафора творчества и вместе с тем человек, который его несет, передавая ему ритм своих движений.

Во-вторых, отношения «человек - человек» также определяются зеркалом: герои набоковских произведений отражаются друг в друге, становясь двойниками: «Я желал, чтобы, несмотря на старость, на бедность, на опухоль в животе, Василий Иванович разделял бы страшную силу моего блаженства, соучастием искупая его беззаконность: так, чтобы оно перестало быть ощущением никому не известным, редчайшим видом сумасшествия, чудовищной радугой во всю душу, а сделалось хотя бы двум только человекам доступным («Набор»). Здесь автором намечается один из важнейших в его творчестве концептов - «связь»: без зеркала невозможно обрести связь с окружающим миром. Ас- социаты на стимул «ощущение»: «беззаконность», «никому не известным», «редчайшим видом сумасшествия», «чудовищной радугой» - отражают противостояние двух миров: внутреннего мира героя, существующего за пределами реальности, и мира внешнего, мира «других». Ассоциаты «разделял бы», «соучастие», «перестало быть», «доступный», воплощенные во второго человека через зеркальное его отражение, указывают нам на важный момент в мироощущении писателя - он признает возможность существования «мы» в материальном мире. Ассоциативное поле «связь» «вырастает» в произведениях романной структуры, расширяя границы понятия «зеркало». «Меня нет, есть только тысячи зеркал, которые меня окружают» («Соглядатай»). «Глядеться во все зеркала», «быть в добрых отношениях с зеркалами» - значит быть в гармонии с миром. «Кривое», «ненормальное зеркало», «зеркало-чудовище», «зеркало с безуминкой» сигнализирует о разрыве этой связи. Разбитое зеркало означает смерть двойника (Герман обретает себя в доме, где нет зеркал),

Но чаще в его произведениях мы наблюдаем другое: «Перед зыбким зеркалом все такой же бледный, с лоснистым лбом, чернобородый юноша в одной рваной рубашке, и хлещет спирт, чокаясь со своим отражением. Ах, какое это было время! Я не только никому на свете был не нужен, но даже не мог вообразить такие обстоятельства, при которых кому-либо было бы дело для меня» («Памяти Л.И. Шигаева»). «Зеркало» усиливает одиночество героя.

Таким образом, «зеркало» коррелирует с понятиями «я», «другой», а ситуация познания другого через себя и себя как отраженного является частью «поэтической лаборатории писателя». Но ассоциативную сущность символа определяют не только личный опыт и индивидуальное авторское восприятие мира, но и информационный тезаурус автора (ср. значимость когнитивных те- заурусных ассоциаций). Таким образом, сквозные межтекстовые ассоциации могут быть основой как индивидуальных, так и традиционных символов. Первые связаны с уникальными ассоциациями, вторые - с типовыми (языковыми и когнитивными).

Следует обратить внимание и на случаи аллюзивного ассоциирования. Например, по поводу своего учителя Ленского Набоков в мемуарах пишет: «Несмотря на некоторые свои странности, это был в сущности очень честный, порядочный человек, тяжеловесные диктанты которого я до сих пор помню: «Что за ложь, что в театре нет лож. Колокололитейщики переколотили выкарабкавшихся выхухолей» («Другие берега»). Этот фрагмент соотносится по меньшей мере с двумя предшествующими набоковскими текстами: «Это ложь, что в театре нет лож, - мерно диктовал он [Лужин-старший]. И сын писал, что лежа на столе, скаля зубы в металлических лесах и оставляя просто пустые места на словах «ложь» и «лож» («Защита Лужина»). А в романе «Под знаком незаконнорожденных» фигурирует Конкордий Филадельфович Колоколитейщи- ков по прозвищу «Кол». Внутреннее единство приведенных текстовых парадигм заключается и в их соотнесенности к единой теме, являющейся ключевой в творчестве Набокова - все они связаны с детскими воспоминаниями автора.

Аллюзивная функция в сочетании с иронической обнаруживается в знаменитом месте романа «Отчаяния», где повествователь, готовящийся совершить преступление и вместе с тем собирающийся написать об этом совершенный в эстетическом отношении опус, сокрушается о недостаточной изощренности своих литературных предшественников: «Поговорим о преступлениях, об искусстве преступления в карточных фокусах, я сейчас осень возбужден. Конан Дойль! Как чудесно ты мог завершить свое творение, когда надоели тебе герои твои! Какую возможность, какую тему ты профукал! Ведь ты мог написать еще один последний рассказ, - заключение всей шерлоковой эпопеи, эпизод, венчающий все предыдущие: убийцей в нем должен был бы оказаться не одноногий бухгалтер, не китаец Чинг и не женщина в красном, а сам Пимен всей криминальной летописи, сам доктор Ватсон, чтобы был бы, так сказать, виноватсон».

О своем пристрастии к формальным ассоциациям В. Набоков пишет в предисловии к роману «Под знаком незаконнорожденных»: «В мире слов парономазия есть род словесной чумы, прилипчивая болезнь; неудивительно, что слова чудовищно и бездарно искажаются в Падукграде, где каждый представляет собой анаграмму кого-то еще. Книга кишит стилистическими искажениями - каламбурами, скрещенными с анаграммами (во второй главе русская окружность, «круг», преобразуется в тевтоновский огурец, «durk», с добавлением аллюзий на Круга, обращающей свое хождение по мосту); подмигивающими неологизмами («амарандола» - местная гитара); пародиями на повествовательное клише («до ушей которого донеслись последние слова» и «видимо, бывший главным у этих людей», вторая глава); спунеризмами («наука» - «ни звука», играющими в чехарду в семнадцатой главе); и, конечно, гибридизацией языков» (Набоков 1990).

В целом, как видно из примеров, нетиповые, маловероятные ассоциации в идиолекте Набокова воспринимаются как языковая игра, и, кроме того, выполняют другие, нетрадиционные функции.

Итак, в этом параграфе нами исследована специфическая черта идиостиля Набокова - высокая ассоциативная способность языковых единиц, когда они, вступая в разного рода парадигматические и синтагматические отношения в лексической структуре прозаического текста, перерастают в объемный многоплановый образ; несут в себе не только колоссальный прагматический заряд, но и большую смысловую нагрузку; по сути дела являются воплощением какой- либо микроидеи, какого-либо фрагмента индивидуальной поэтической картины мира писателя.

Расширить представление об языке и стиле писателя позволяет изучение межтекстовых ассоциативных связей слов.

2.2. Межтекстовые ассоциативные связи слов как способ отражения

поэтической картины мира В. Набокова

Невзирая на большое количество работ, посвященных интертексту и интертекстуальности, проблема межтекстового взаимодействия по-прежнему остается поистине неисчерпаемой. «Случается, - пишет В. Набоков, - что передатчиком воздействия одного писателя на другого оказывается третий, или образуется целая амальгама воздействий. Это дело совершенно непредсказуемо»1.

Герои набоковских произведений переговариваются с З. Фрейдом, ведут полемику с Н. Г. Чернышевским, без конца цитируют классиков мировой литературы: Фета и Тютчева, Пушкина и Лермонтова, Чехова и Достоевского, Толстого и Г оголя, Блока и Бунина, Г ете и Шекспира, Джойса и Стерна, Флобера и Эдгара По.

Так, например, нити ассоциаций и тайных связей, пронизывающие роман Сирина «Отчаяние», выводят нас к «Пиковой даме» А. С. Пушкина и «Двойнику» и «Преступлению и наказанию» Ф. М. Достоевского. Набоков называет своего героя Германом Карловичем, а его жену - Лидой. (Ср.: у Пушкина - Герман и Лиза). Как и пушкинскому персонажу, набоковскому Герману присущи настойчивость, расчетливость, способность идти до конца, не остановив- тттись ни перед обманом, ни даже преступлением (не убив графини, Герман все же виновен в ее смерти). Уже в пушкинском Германе виден перелом романтической страсти (карточной игры) и перерождение ее в страсть расчета и денег, т.е. приближение к тому человеческому типу, который в X1X веке постепенно начинает преобладать в жизни. Герман у Набокова - коммерсант средней руки («усреднение героя»), имеющий отношение к производству шоколада (ироническая деталь - намек на сладость, приторность, пресыщенность в жизни, в манерах, привычках, одежде, которых не было у героя Пушкина). Его жена Лида - двойник Лизы из «Пиковой дамы» в ином времени и иных обстоятельствах. Бледная, независимая мещанка, несамостоятельная в поступках и поведении.

Цит. по: Александров В. Набоков и серебряный век русской культуры // Звезда. - 1996. - №11. - С.216.

«Цитация» из Пушкина не ограничена «Пиковой дамой» и модификацией судеб пушкинских Германа и Лизы. Помимо «Пиковой дамы» в набоковском романе чрезвычайно важен пушкинский мотив «На свете счастья нет» из стихотворения «Пора, мой друг, пора». И хотя именно эти слова в нем отсутствуют, а цитирование начинается со слов «...а есть покой и воля...», они составляют философскую основу романа. Она заключается в том, что «на свете счастья нет», ибо все пути ведут в духовный тупик. «Покой и воля» недостижимы для героя, хотя, совершая самоубийство через убийство двойника, Г ерман стремится именно к ним.

Мотив убийства у Набокова носит признаки заимствования у Достоевского, и образы Германа - Феликса перекликаются с образами Раскольникова и Двойника. Двойник набоковского героя - не игра его больного воображения, не его совесть, не обособившаяся вторая натура. Двойник Набокова - непостижимая игра природы, и только. Герой пытается сейчас же употребить это обстоятельство себе на пользу. Убийство двойника - это и есть символический жест использования другого, крайняя степень заложенного в человеке отрицания другого, вражды к другому, в то время как герой Достоевского мучается враждебностью мира, своим бессилием и несмелостью, терпит издевательства двойника, но не осмеливается его убить20.

Если обратиться к истории создания романа «Отчаяние», то на поверхность всплывет еще один факт. Среди перебираемых вариантов названия, которые автор хотел дать своему роману, один - «Портрет автора в зеркале» - вызовет непременно ассоциации и с «Портретом Дориана Грея» О. Уайльда и с романом Дж. Джойса «Портрет художника в юности». Следует заметить, что тип джойсовского героя оказывается близок многим персонажам Набокова. И Герман - не исключение. Это обычный человек, не тот, кто по традициям наделен выдающимися свойствами. Интересны не поступки и действия, интересна внутренняя жизнь героя. И замысел джойсовского романа - мир, пропущенный через сознание героев и тем самым представленный не объективно, а субъективно - близок замыслу Набокова, который своим романом утверждает волю и власть автора в сотворенном им мире. Однако то, что кажется абсолютной свободой художника, Набоков осознает как зависимость искусства от жизни. Техника этой зависимости в романе иронически обнажена, она обыгрывается, пародируется и выступает на всеобщее обозрение.

По интерпретации «Отчаяния», предложенной С. Давыдовым, Герман - «лжедемиург», претендующий на роль творца. Претензии его несостоятельны - единственным творцом романного мира остается автор. Сконечная видит в тексте «Отчаяния» реминисценцию сологубовского «Мелкого беса» (Сконечная, 2001).

Метароман Набокова, действительно, незримыми нитями связан с творчеством Андрея Белого и других поэтов-символистов: Ф. Соллогуба, О.Мандельштама. Достаточно вспомнить, например, тот факт, что псевдоним писателя - Сирин (под которым он публиковал свои «русские» произведения) совпадает с названием альманаха, в котором первый раз увидел свет «Петербург» Белого, или отзыв Набокова о романе: «Петербург» - одно из четырех главных произведений ХХ века, роман-символ, особенно в этом русском варианте, роман, условно говоря, как бы «вертикального» поиска истины, т. е. метафизический. С другой стороны - индивидуалистический, ибо жаждущее истины «я» искало «вертикальную» истину», отвергая и обыденную мораль «мы» и предшествующую традицию, когда «я» тосковало по соединению с «мы» и, если не находило, было готово причислить себя к «лишним людям». Это высказывание возвращает нас к метароманной структуре набоковских текстов, порожденных проблемой соединения «Я» с мировым смыслом. Много общего можно увидеть и в стилистике текста. Ирония, самопародирование, которые отме- 21 чены нами в творчестве Набокова - необходимое начало в символистском искусстве. Принцип многократного наслоения реминисценций - цитат, аллюзий, подсказок, поэтика отражений и т. д. используются обоими писателями. Много совпадающей символики, представленной декорацией к искусству. Можно увидеть и общие темы, ключевые мотивы: например, тема возвращения (однако по- разному разворачиваемая обоими писателями), тема судьбы, рока, мотив безысходности, бесконечности, пустоты, мотив круга и стремление художников к его размыканию, реализуемое в модели спирали, мотив двойничества: Годунов- Чердынцев, представитель набоковского «я», должен пройти по кругам двойников - им же придуманных персонажей - и, согласно метафизической архитектонике романа, освободиться от них, обратив свой путь в спираль творческого совершенства. Нечто подобное - в пространстве «Петербурга», герою которого нужно в конце концов преодолеть плоскость зеркал - философа, нигилиста, декадента - и открыть перед собой мистическое измерение бесконечности. «Скептическое начало, пронизывающее «темный» роман Андрея Белого, метафизическая ирония, именно у Белого по сравнению с другими символистами зазвучавшая столь неоднозначно, философское зубоскальство, лирическое самоосмеяние, перевертыши и передразнивания - вот что роднит «Петербург» с набоковской прозой», - делает вывод О.Сконечная в статье «Черно-белый калейдоскоп» (Сконечная 1999, 692).

другие считают его прообразом Ф. М. Достоевского, начиная с его «Преступления и наказания» и заканчивая «Братьями Карамазовыми».

На наш взгляд, дело здесь даже не в степени влияния того или иного писателя на творчество Сирина, будь он русским классиком или представителем так называемой «новой» литературы, а, как высказался Г. Струве, «в необыкновенном даре переимчивости, которым обладает Набоков. Это одно из характернейших черт его литературной физиономии, и с этим связано его тонкое искусство пародии» (Струве 1997, 216). «Сложность набоковской прозы и состоит в том, что надо разобраться в намерениях автора, серьезных и несерьезных одновременно», - считает В. Ерофеев. (Ерофеев 1990, 6). Даже «наиболее ответственные места сюжета», по замечанию Ив. Толстого, «и те ироничны, каламбурны, полны игры с читателем и шутовской тени подражания - как пародия всегда сопутствует истинной поэзии» (Толстой 1995, 197). Вспоминается один случай из биографии писателя, связанный с Днем рождения отца, когда тот, ради праздничной шутки, надел яркие полковые регалии. Автор замечает, что шутка имела «рекапитулярный смысл»: «Первые существа, почуявшие течение времени, несомненно, были и первыми, умевшими улыбаться». Это качество Набоков переносит и на свои произведения.

Возьмем отдельные цитаты. В романе «Подвиг» есть фраза «...ваши земли, ваш... дом - всему этому следует сказать прощай», которая содержит намек на стихотворение Байрона: «Прощай! И если навсегда, то навсегда прощай .». «... Лежал навзничь .в горном ущелье...» - пародийный перифраз стихотворения М. Ю. Лермонтова «Сон»: «В полдневный жар в долине Дагестана.». «Вышучивание» вырастает у Набокова до мировоззренческих высот: он писатель, нашедший и рекомендующий другим средство покарать тирана: «Стараясь изобразить его страшным, я лишь сделал его смешным, - и казнил его именно этим - страшным испытанным способом» («Истребление тиранов»). Это и в духе, и в стилистике Набокова. «Смех, собственно, и спас меня» («Истребление тиранов»)22.

Близость Набокову того искусства, где объективная логика событий заменяется субъективной логикой воспринимающего их сознания, особенно очевидна, когда он говорит о творчестве писателей - модернистов. С Ф.Кафкой, например, Набокова сближает отношение к действительности как к миру непредсказуемых случайностей, странных и чудовищных метаморфоз. Один из рассказов Набокова так и называется - «Случайность», герой его повести «Соглядатай» утверждает: «Закона никакого нет - зубная боль проигрывает битву, дождливый денек отменяет намеченный мятеж - все зыбко, все от случая».

Но самым заветным в своем творчестве - способностью воспринимать жизнь через призму воспоминаний, - Набоков обязан, конечно, Марселю Прусту. Вспомним «Машеньку», «Дар», «Другие берега». Писатель солидарен с Прустом не только в творческом методе, основанном на непосредственном впечатлении, обладающем способностью сохраняться в памяти и восстанавливать «давно ушедшее прошлое в его первозданной свежести», но и в понимании времени человеческой жизни как разрушительной стихии, «все уносящей в царство забвения». Пруст являлся для Набокова образцом и в восприятии искусства, где само произведение важно лишь постольку, поскольку способно вызвать неповторимое впечатление, возбудить активную работу чувств и сознания воспринимающего. «Художник, опираясь на индивидуальное восприятие и воображение, старается увидеть неповторимое, особенное, скрытое за внешней видимостью явлений. Именно в мире свободного творчества, - утверждает Набоков, - открывается подлинная связь вещей, а факты обнаруживают свою обманчивость и нелепость; лишь там становятся нереальными «реальные» силы разрушения, а вера в добрую природу человека - осязаемой правдой»23.

Образец подобного восприятия находим в «Подвиге»: «В науке исторической Мартыну нравилось то, что он явно мог вообразить... Он в литературе искал не общего смысла, а неожиданных, озаренных прогалин, где можно было вытянуться до хруста в суставах и упоенно замереть».

В отличие от рассказчика у Пруста, который во всем полагается на работу интуитивной памяти, ощущая одновременно, как «жизнь все больше умолкает вокруг», беспокойный набоковский герой-автор, не покидая реальности, стремится во всем, даваемом жизнью «сейчас», разглядеть «прообраз будущих воспоминаний», уловить сам ритм работы творческого воображения, интуицией проникнуть в суть интуиции. Это дало повод исследователям говорить о прозе Набокова как о своеобразном «творчестве в творчестве», когда изображается не столько жизнь героев, сколько осмысление ими своей жизни в форме художественного творчества, вариантом которого является память о прошлом.

Если герой у Пруста выражает восхищение творчеством художников- импрессионистов, с их умением видеть красоту в самых обыкновенных вещах, то герой романа «Дар» говорит о пристрастии к искусству, которое можно было бы назвать сюрреалистическим, усиливающим отдельные стороны явления в момент его восприятия. Таково, например, восприятие Годунова-Чердынцева картины некоего художника Романова «Футболист»: «Глядящий на эту картину уже слышал свист кожаного снаряда, уже видел отчаянный бросок вратаря».

В восприятии литературы эта особенность проявляется как предельная свобода личных ассоциаций читателя. Произведение, оставаясь моментом его внутренней жизни, в то же время становится неким интеллектуальным заданием, поводом для собственного творчества. Герой Набокова не любит играть в шахматы, но охотно составляет шахматные задачи, в которых он добивается «крайней точности выражения», «крайней экономии гармонических сил». В окончательном варианте «все было осмыслено, и вместе с тем все было скрыто... Но может быть очаровательнее всего была тонкая ткань обмана, обилие предметных ходов. ложных путей, тщательно уготовленных для читателя». Иллюстрируемые моменты позволяют нам говорить об определенных чертах общности картины мира, создаваемой столь «несходными» между собой художниками.

«Литература, о которой мы говорим, живет простыми человеческими эмоциями. Другое дело, что воспроизвести в сознании читателя простую человеческую эмоцию можно только интеллектуальным путем. Настоящая литература, которую интересует подлинная эмоция, поэтому всегда сложна, требует внимания и работы. Таков и Набоков» (Пурин 1993, 37) Новая «интеллектуальная проза» (термин заимствован у В. И. Гусева) стала одной из доминант творчества писателя и получила воплощение в новаторских формах композиции и языковой изобразительности.

Лексические средства выражения межтекстовых ассоциативных связей охарактеризуем на примере сопоставления повести В. Набокова «Машенька» и романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». В «Машеньке» молодой Сирин сни- женно «повторяет» схему «Онегина». Прежде всего, появляется набоковский герой, продолжающий линию «лишних», «странных» людей русской литературы (Онегин - Печорин - Рудин и т.д.). Набоков так же, как и его художники- предшественники, пользуется «сторонним» взглядом на своего героя, чтобы подчеркнуть его «особенность». Хозяйке русского пансиона Ганин «казался вовсе не похожим на всех русских молодых людей». Герой и сам прекрасно знает о своей исключительности. Именно в «Машеньке» формируется фабульная структура, ищущая сюжетного разрешения, и основные силовые линии конфликта метароманного «я» с миром «других»: «призрачным», но очень вязким.

Вся внутренняя энергия повествования направлена на то, чтобы сформировать и укрепить у читателя возникающие ассоциации. Этому способствуют фрагменты текста, описывающие внутренний мир и образ жизни героя: в прошлом Г анин «был из породы людей, которые умеют добиваться, достигать, настигать, но совершенно не способны ни к отречению, ни к бегству»; «Еще так недавно он умел, не хуже японского акробата, ходить на руках, двигаться подобно парусу... В его теле постоянно играл огонь»; «В другое время Ганин был способен на всякие творческие подвиги, на всякий труд» и принимался за этот труд «жадно, с охотой, с радостным намерением все одолеть и всего достичь»; «умел играть силой своей воли».

На смену бурной деятельности со временем пришли безволие, безрадостность, безделие как следствие разочарованности жизнью, неспособности любить людей: не данную, конкретную женщину, а именно - людей как представителей рода человеческого - «смешались в нем чувство чести и чувство жалости, отуманивая волю этого человека». В результате на героя «нашло рассеянье воли» (как называет это состояние Ганин): «сердце билось тихо», «мысли ползли без связи», и он «не мог решить, что ему делать».

Ассоциативная связь имен собственных Ганин - Онегин усиливается: 1)за счет конкретных параллелей, например, описание выборочного дня Ганина: «Этот день его, как и предыдущие, прошли вяло, в какой-то безвкусной праздности, лишенной мечтательной надежды, которая делает праздность прелестной. Бездействие теперь его тяготило, а дела не было... Он медленно пошатался по бледным улицам. долго смотрел в витрину пароходного общества. С час попивал кофе. Вернувшись домой, он пробовал читать, но то, что было в книге, показалось ему таким чужим и неуместным, что он бросил ее посредине придаточного предложения»; 2)за счет ключевых слов, передающих душевное состояние героя. Наиболее частотными из них являются слова «тоска», «скука», «мука». Эти три слова образно-этимологически восходят к греч. «pothos», слово, которым Платон определял состояние души человека, припоминающей о своей былой идеальной жизни: «состояние, похожее на ту тяжкую тоску, что охватывает нас, когда, уже выйдя из сна, мы не сразу можем раскрыть словно навсегда слипшиеся веки»; «Ничто не украшало его бесцветной тоски»; «Тоска по новой чужбине особенно мучила его именно весной»; «Людмила ему отдалась, и сразу все стало очень скучным»; «Ганину становилось скучно опять»; «Мученье было именно в том, что он тщетно искал желанья»;3)за счет эпитетов (вялый, угрюмый, одинокий), слов категории состояния (холодно сказал, без любопытства спросил, бессильно продолжил, довольно равнодушно рассматривал, хмуро разглядывал, страшно жить, белье докучливо липло к телу), глагольных метафор (глаза задумчиво погасли, бездействие тяготило, душа притаилась).

К классическому русскому роману восходят и пересекающиеся оппозиции герой - героиня, герой - мир, причем героиня - носитель и хранитель нравственного начала (не случайно «очень пушкинское» имя Маша), и отражение в интимных переживаниях героев общественных коллизий, и традиционное «русское упование на женщину» в поисках «основ» и «почвы», и «поэтика помех», роковым образом мешающих соединиться бывшим влюбленным, в том числе классический «треугольник» (Онегин - Татьяна - генерал; Ганин - Машенька - Алферов), и подчеркнуто стилизованная усадебно-садовая обстановка, в которой протекает роман Машеньки и Г анина, рассказ Алферова о своей жене, момент узнавания возлюбленной (в сиринском романе «живую» возлюбленную пародийно подменяет фотография), письмо Машеньки и, наконец, момент «возрождения» героя, попытка вторично пережить изжитые воспоминания. Ганин, как и Онегин, предпринимает попытку вернуть прошлое, «обрести потерянный рай», но... в последний момент отказывается от нее, отказывается от рая, потому что «до конца исчерпал свое воспоминание, до конца насытился им, образ Машеньки остался. в доме теней [пансионе], который сам уже стал воспоминанием».

Ассоциациями и реминисценциями, связанными с «Евгением Онегиным», насыщены и другие произведения Сирина. В автобиографическом романе «Другие берега» Набоков использует эпиграф ко второй главе «Онегина»: «Она [Поленька] стояла, опершись о косяк. воплощая и rus и Русь.» В пьесе «Событие» есть ссылка на пушкинский роман: «Я ему с няней пошлю французскую записку». Последние строки романа «Дар» имеют вид онегинской строфы: «Прощай же, книга! Для видений - отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется Евгений, - но удаляется поэт. И все же слух не может сразу расстаться с музыкой, рассказу дать замереть. судьба сама еще звенит, - и для ума внимательного нет границы - там, где поставил точку я: продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, - и не кончается строка». Зачем понадобилось Набокову отсылка к пушкинскому роману? В ней, по замечанию Ю. Д. Апресяна, «ключи к разгадкам и «ослепительный разряд смысла».

Сравним со сценой окончательного прощания Онегина с Татьяной, вслед за которым Пушкин прощается и со своим читателем, и со своими героями: Блажен, кто праздник жизни рано Оставил, не допив до дна Бокала полного вина,

И вдруг умел расстаться с ним,

Как я с Онегиным моим.

Набоков тоже прощается со своими героями, со своей книгой, со своими читателями. Читатель «Дара», как и читатель «Онегина», волен перейти физическую границу романа и продлить его так, как он захочет - «строка не кончается».

«Новизна пушкинского романа и набоковской прозы не игровая (они не предлагают читателю новую игру, новые правила, новые «приемы»), а языковая, первично - естественная - в том смысле, что искусство и есть язык. Новое искусство - всего лишь сегодняшнее состояние его старого (т.е. вечного) языка», - отмечает А. Пурин (Пурин 1993, 47).

Категорически отрицая свою зависимость от других писателей (за исключением «печального, сумасбродного, мудрого, остроумного, волшебного и во всех отношениях восхитительного Пьера Делаленда», которого сам и выдумал), Набоков, однако, безоговорочно признает авторитет Пушкина, закономерность его влияния на творчество «хорошего писателя»: «Кровь Пушкина течет в жилах новой русской литературы с той же неизбежностью, с какой в английской кровь Шекспира». Этим и объясняется обилие «пушкинских» ассоциаций в произведениях Набокова. Перечитывание Пушкина помогает одному из его героев, писателю Г одунову-Чердынцеву, воссоздать атмосферу прошлого России. Вслушиваясь в «чистейший звук пушкинского камертона», в «прозрачный ритм» его прозы, он находит в них созвучие с жизнью русских ученых, «целомудренных натуралистов и путешественников, дающих название «недоназванному миру». В «пушкинском отблеске», лежащем на всех проявлениях культурной русской жизни прошлого века, он улавливает и что-то глубоко личное, сходное с прежней детской верой в присутствие в мире той «спокойной и ясной силы», которая связана для ребенка с образом отца. Книга Годунова- Чердынцева остается ненаписанной, но для Набокова важен сам процесс творчества как интеллектуальное преломление ностальгии по «утраченному раю» детства. Вместе с преданностью прошлому возрастает ирония по отношению к настоящему, где все давно названо и определено, где торжествует «здравый смысл», а художник, обреченный на одинокие «поиски словесных приключений», находит отраду лишь в том, что созвучно детским воспоминаниям.

Подведем некоторые итоги.

Более полное представление о поэтической картине мира В. Набокова дает возможность получить анализ межтекстовых (затекстовых) ассоциативных связей слов, отражающих интертекстуальный характер творческого мировиде- ния писателя.

Межтекстовые ассоциативные связи слов в творчестве В. Набокова проявляются в основном в различного рода аллюзиях, цитатах и реминисценциях.

2.3. Ассоциативное поле как элемент поэтической картины мира В. Набокова

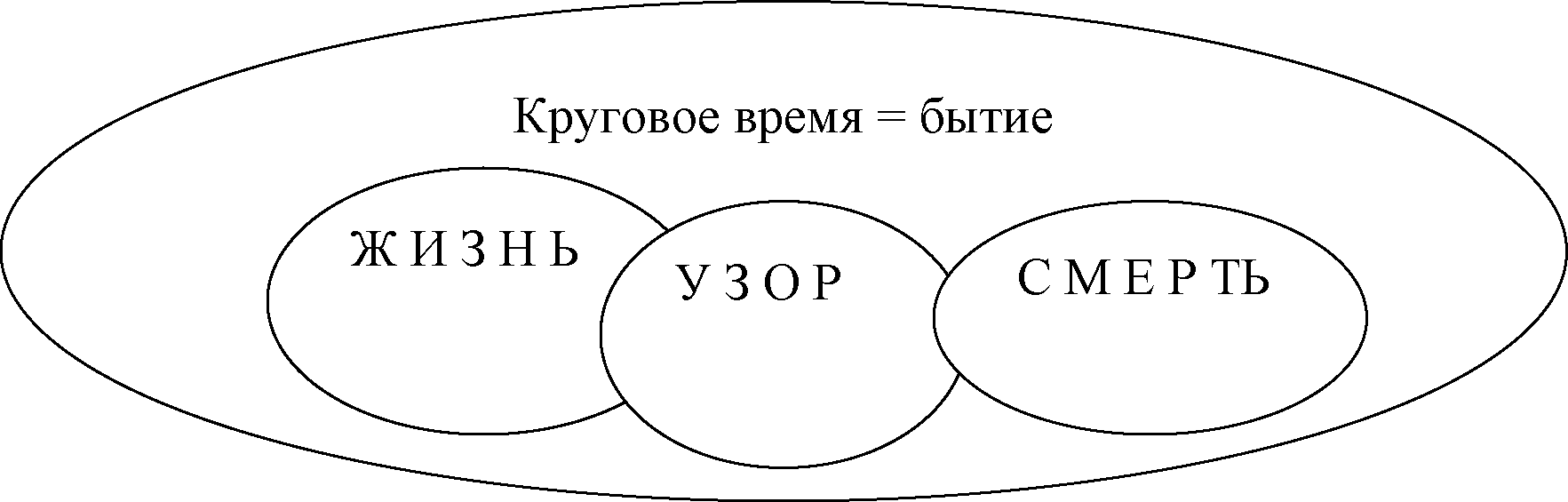

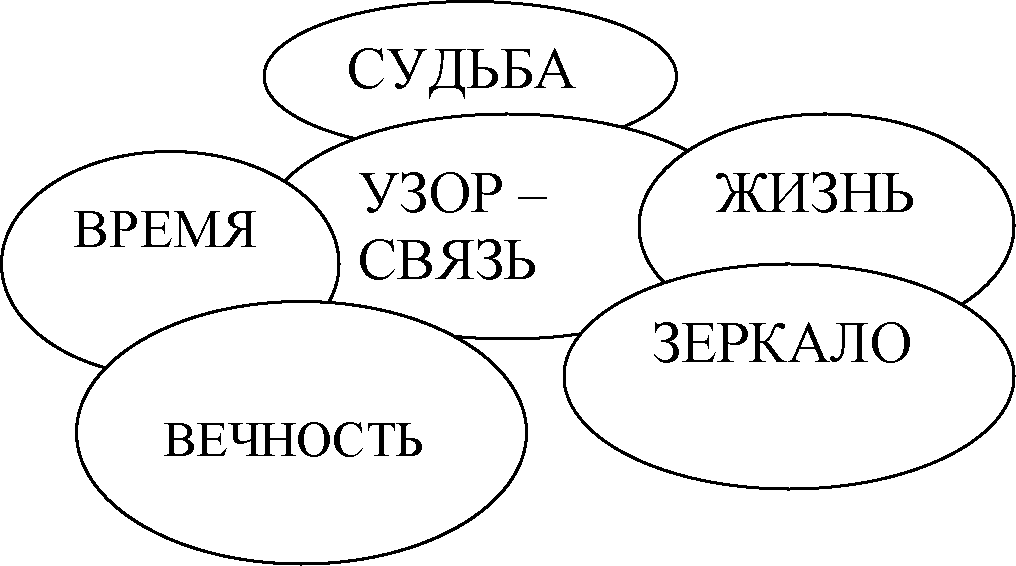

Рассмотренные в предыдущих параграфах ассоциативные связи слов связаны с категорией «художественный образ» и, взаимодействуя между собой, формируют образно-ассоциативное поле; ингредиенты этого поля представляют репертуар выразительных средств, посредством которого реализуется экспрессивно-семантическое содержание тропа и шире - какой-то пласт образного смысла художественного текста. Цель настоящего параграфа - через анализ ключевых слов ассоциативных полей раскрыть концептуально значимые доминанты поэтической картины мира В. Набокова.

2.3.1. Концептуальные доминанты в ранней прозе В. Набокова

Началом творческой самореализации Владимира Набокова явились его первые рассказы. Они во многом определили параметры художественной системы писателя, заложили фундамент доминирующих в творчестве В.Набокова подходов к эстетическому освоению реальности.