Буквы на снегу, или Встреча двух означаемых в глухом лесу

("Отчаяние" В. Набокова)[*]

В начале XX столетия особенно ярко вспыхнула борьба представителей модернизма против устарелых "реалистов", однако не надо забывать, что речь идет здесь не о простом межпоколенческом конфликте, а скорее о двух постоянных и противоположных тенденциях в развитии литературы, которые просто достигли предельного накала накануне Первой мировой войны. Произошедшая тогда эстетическая революция показала главным образом, что дальше идти по каждому из этих путей - некуда.

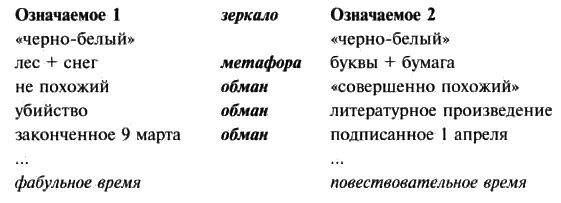

Как было сказано в предыдущей главе, эти две тенденции можно схематически и довольно грубо свести к следующему:

• Реализм, традиция которого пропагандирует преимущество содержания над формой. Крайние позиции в этом направлении, особенно в периоды сильного идеологического давления, считают внимание к форме, стилистике чуть ли не диверсией (от "направленности") или в случае Толстого - грехом.

• Модернизм, и это наверняка самое главное изобретение его, отказался от этого разделения между формой и содержанием, считая первую частью второго. Крайнее выражение этого подхода - когда произведение искусства изображает исключительно само себя (абстракция).

Мы также убедились, что в каждом произведении есть два означаемых: первое, непосредственное, - относится к рассказанному содержанию (фабула, факты, описания, психология, социология и т. д.), а второе, вторичное, - к дискурсу о тексте. В случае повествовательного текста можно сказать, что первое значение произведения связано с нарративным дискурсом, а второе - с метанарративным. Без этого второго значения, от которого яростно (и бессмысленно) отказывался Толстой, нет искусства вообще. С другой стороны, доведенные до крайности позиции модернизма (Крученых, Гнедов) тоже заходят в тупик. Нужно было найти некое равновесие. И тут появился Владимир Набоков, который исторически занимает важнейшее место в противостоянии "реалистов" и "модернистов".

Если подойти к творчеству Набокова с точки зрения вышеупомянутых категорий, то можно сказать, что его романы являются своеобразным синтезом этих двух направлений. Набоков как бы помирил (хотя и пародийно) изобретения модернизма с "традицией" и этим самым создал новый тип романа, где достигается абсолютное равновесие между Означаемым 1 (нарративом) (метанарративом). Это равновесие встречается во всех романах писателя, даже в первых так называемых "романах памяти" о России, а также в произведениях автобиографического характера[93]. Возьмем, к примеру, финал "Машеньки" (1926): Ганин видит стройку, но мы понимаем, что недостроенный дом, на котором "в утреннем небе синели фигуры рабочих", становится метафорой книги со своим "переплетом" ("Он видел желтый, деревянный переплет - скелет крыши, - кое-где уже заполненный черепицей")[94]. Здесь два значения слова "переплет" на равных правах: архитектурный элемент крыши дома буквально переплетается с элементом оформления книги (тем более что каждая плитка черепицы похожа "на большую книгу"). Здесь план Означаемого 1 - роман с Машенькой - сливается с планом Означаемого 2 - роман о романе с Машенькой. И когда Ганин смотрит "на легкое небо, на сквозную крышу" и понимает "с беспощадной ясностью, что роман его с Машенькой кончился навсегда"[95], то мы понимаем, что слово "роман" в этом предложении также употребляется в двух значениях: любовная история с Машенькой (нарратив) и литературный жанр (метанарратив)… и то и другое "кончилось навсегда".

Видно, что с самых ранних лет Набоков определяет главную свою эстетическую задачу: рассказать в произведении о том, как оно создается. Эта задача особенно ясно будет выражена в первом его крупном шедевре "Защита Лужина" (1929), а также во всех последующих произведениях, вплоть до романов "Ада" (1969) и "Смотри на арлекинов" (1974). При этом если оставить в стороне последний роман, написанный Набоковым по-русски, "Дар" (1937–1938), то среди написанных им до перехода на английский язык "Отчаяние" (1934) представляет собой, наверное, самый лучший пример автореференциальности, или метанарративности, а также соединения двух планов построения романа, что станет впоследствии одной из основных характеристик второго, американского, периода его творческого пути ("Подлинная жизнь Себастьяна Найта" (1941), "Бледный огонь" (1962), "Лолита" (1965) и др.). С одной стороны, он осуществляет совершенную mise еп abyme, поскольку роман рассказывает о себе (признак модернизма), а с другой - рассказывает о некоторых событиях детективного характера (признак некой традиции). Поэтому трудно согласиться с биографом писателя Брайаном Бойдом, который пишет, что "при всей легкости его стиля, в композиции романа есть досадные слабости"[96].

В исторической перспективе небезынтересно напомнить наконец, что "Отчаяние" было написано в 1932 году и опубликовано два года спустя (1934) в парижском журнале "Современные записки" - две даты крайне символичные и очень много значащие в истории русской литературы[97]. 1932-й - это год окончательной ликвидации самостоятельных литературных групп, значит, почти официальный "конец русского авангарда", а также год принятия решения о создании Союза советских писателей. 1934-й - год Первого съезда этого Союза и провозглашения социалистического реализма, т. е. возвращения, по существу, к тем эстетическим нормам XIX века, против которых модернизм боролся. Поэтому явно показателен тот факт, что именно в эти годы, за несколько лет до написания "Дара", был сочинен роман, который явился синтезом двух проанализированных противоположных тенденций и поэтому стал ключевым звеном в "эпилоге русского модернизма"[98], или же тем "Рубиконом, который разделяет классическую и модернистскую модели нарратива"[99].

Фабула как метафора сюжета

Напомним основные события, описанные в романе.

Главный герой и рассказчик Герман Карлович, коммерсант, который торгует шоколадом, натыкается однажды на спящего немецкого бродягу, некоего Феликса из Цвикау, который кажется ему совершенным его двойником. Отсюда возникает идея заманить бродягу в лес, убить его, а затем переодеть в свою одежду с целью обмануть страховую компанию. После этого совершённого убийства, его жена Лида сможет получить крупную страховку на жизнь и приедет во Францию, где будет прятаться в ожидании новой жизни. Продумав все детали, он приступает к осуществлению своего плана и 9 марта в лесу убивает своего бедного двойника. Все идет как по маслу, и, оказавшись во Франции в городе Икс, он собирается исчезнуть. Однако, читая газеты, Герман узнает, что полиция уже напала на его след и что она пока не знает только личность жертвы: "помню, однако, что сразу понял две вещи: знают, кто убил, и не знают, кто жертва"[100]. Значит, план, который Герман задумал как произведение искусства, как настоящий шедевр, потерпел полный крах. Причина этой неудачи заключается в том, что он абсолютно не похож на Феликса: сходство оказалось иллюзией. В конце романа Герман ждет в своем номере неминуемого ареста.

Это краткое изложение представляет собой первый уровень романа, то, что формалисты называют то есть простое хронологическое изложение событий. Мы назвали это "Означаемое 1" или нарративное содержание.

Теперь переходим к "Означаемому 2", или метанарративному содержанию. Дело в том, что Герман отказывается от идеи, что он жертва иллюзии, и обвиняет полицию в непризнании его гениальности:

Мне вдруг стало ясно, что именно больше всего поражало, оскорбительно поражало, меня: ни звука о сходстве, - сходство не только не оценивалось (ну, сказали бы, по крайней мере, да, превосходное сходство, но все-таки по тем-то и тем-то приметам это не он), но вообще не упоминалось вовсе, - выходило так, что человек совершенно другого вида, чем я <…>

(511).

Едва ли не загодя решив, что найденный труп не я, никакого сходства со мной не заметив, вернее исключив априори возможность сходства (ибо человек не видит того, что не хочет видеть), полиция с блестящей последовательностью удивилась тому, что я думал обмануть мир, просто одев в свое платье человека, ничуть на меня не похожего. Глупость и явная пристрастность этого рассуждения уморительны. Основываясь на нем, они усомнились в моих умственных способностях.

(514–515).

В ярости от этого непризнания, Герман решает изложить все происшедшее на бумаге, так что мы читаем не только рассказ об убийстве и довольно банальном жульничестве со страховкой[101], но и рассказ о том, как пишется роман, который мы держим в руках:

Принимаю с горечью и презрением самый факт непризнания <…> и продолжаю верить в безупречность. <…> Я утверждаю, что все было задумано и выполнено с предельным искусством, что совершенство всего дела было в некотором смысле неизбежно, слагалось как бы помимо моей воли, интуитивно, вдохновенно. И вот, для того чтобы добиться признания, оправдать и спасти мое детище, пояснить миру всю глубину моего творения, я и затеял писание сего труда.

(517)

Очевидно, если вспомнить гоголевскую формулировку, что "с этой историей случилась история", - mise еп abyme довольно обычна. Но это еще не все. Описанные последние события происходят в десятой, предпоследней главе, а несходство Германа и его жертвы - это только одна из ошибок Германа. В последней главе мы узнаем, что он переселился в другое место, потому что полиция наконец нашла машину и в ней улику, позволившую определить личность убитого. Чтобы узнать, о каком предмете идет речь, Герман все им написанное за последнюю неделю, т. е. первые десять глав рукописи:

Ища способа развлечься от расплывчатых, невыносимых предчувствий, я собрал страницы моей рукописи, взвесил пачку на ладони, игриво сказал "ого!" и решил, прежде чем дописать последние строки, все перечесть сначала.

(520)

Это потрясающая ситуация: Герман теперь не только главный герой и повествователь, но даже и читатель собственного произведения! Он будет разыскивать ошибку, которую допустил, которую мы, читатели, должны были бы, подобно полиции, найти и которую мы, конечно, не увидели по причинам, выясняющимся позже. Начинается отрывок, где Герман перечитывает свою рукопись и доходит до места, где он обнаруживает "ошибку" в фабуле:

"…Садись [в машину], скорее, нам нужно отъехать отсюда".

"Куда?" - любопытствовал он.

"Вон в тот лес".

"Туда?" - спросил он и указал…

Палкой, читатель, палкой. Самодельной палкой с выжженным на ней именем: Феликс такой-то из Цвикау.

(521–522)

И эту палку он оставил в машине. В конце перечтения текста mise еп abyme еще усиливается тем, что рождается заглавие всего романа: "Отчаяние".

После этого отрывка роман близится к концу, и на нескольких оставшихся страницах повествования мы узнаем, что Герман получает письмо от Ардалиона - двоюродного брата его жены и ее любовника (об этом знают все, кроме самого Германа). Из письма понятно, что его жена уже все рассказала. Это, кстати говоря, еще одна ошибка Германа: он самодоволен до такой степени, что не допускает мысли, будто Ардалион, которого он презирает, может стать чьим-то любовником, или вообще что жена-дура может ему (гению!) изменить. Но это другой вопрос (не будем здесь рассуждать о толкованиях критиков, которые считают, что Герман подсознательно устраивает этот план для того, чтобы избавиться от соперника - этот сугубо психоаналитический подход кажется нам не очень убедительным). Интересно для нас следующее: в письме Ардалион объявляет ему, что он дурак и не понял, что никакого сходства с Феликсом нет: "…мало убить человека и одеть в подходящее платье. Нужна еще одна деталь, а именно сходство, но схожих людей нет на свете и не может быть, как бы вы их ни наряжали" (523). Он упрекает Германа в "мрачной достоевщине" (к чему мы вернемся) и говорит: "Думаю, мягко говоря, что это вранье. Подлое при этом вранье…" (523). Итак, в тематическом центре романа находится понятие на котором основывается вся эстетика модерна[102] (Уайльд, Бодлер и др.) и которое является стержнем всех произведений Набокова и всех его размышлений о литературе.

Литература как обман

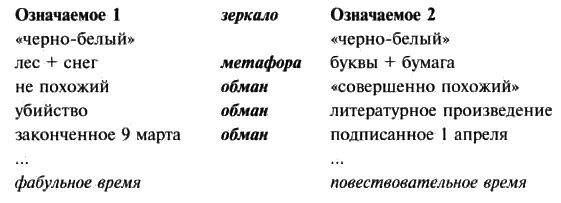

Обман вложен в самую сердцевину "Отчаяния" и, что особенно интересно, на обоих уровнях - нарративном и метанарративном. Ироническим образом, зная размышления Льва Толстого о правде в искусстве, можно сказать, что с этой точки зрения ситуация немножко похожа на ситуацию "Смерти Ивана Ильича", рассмотренную в предыдущей главе. Но там, где Толстой объявляет войну любому проявлению метанарративности, Набоков, наоборот, выставляет ее напоказ, - то, что формалисты называли "обнажением приема".

На уровне Означаемого 1, то есть на уровне фабулы, ложь присутствует везде, начиная с главной цели Германа: он же хочет обмануть страховую компанию. Для этого он должен врать постоянно: жене, Орловиусу, Феликсу, конечно, и т. д., то есть абсолютно всем персонажам романа, отчасти и себе. Но интересно, что с самого начала то, что преобладает на уровне фабулы, мало-помалу распространяется и на Означаемое 2, и весь процесс написания романа обусловлен этим центральным понятием - обманом. Когда Герман в начале романа излагает свою биографию, он пишет о матери, что она "княжеского рода", и чуть дальше вдруг останавливается и объявляет:

Маленькое отступление: насчет матери я соврал. По-настоящему она была дочь мелкого мещанина - простая, грубая женщина в грязной кацавейке. Я мог бы, конечно, похерить выдуманную историю с веером, но я нарочно оставляю ее, как образец одной из главных моих черт: легкой, вдохновенной лживости.

(398)

Задан тон: все изложенное поставлено под знак сомнения. И когда он якобы говорит правду насчет матери, у читателя нет возможности проверить, что рассказчик в этот раз не врет. Мы видим, как Герман дальше придумывает очередную свою биографию для Феликса, потом еще одну для жены (которой он, по его словам, всю жизнь врал), придумывая себе брата (новую ипостась Феликса), который якобы когда-то убил кого-то и который теперь просит помочь ему совершить самоубийство, чтобы деньги от страховки достались ему (Герману). Герман здесь придумывает новый роман, похожий на тот, который мы читаем и в котором он опять играет роли действующего лица и рассказчика. В его рассказе Лиде показателен момент, когда он говорит: "…вообрази, что все, что я тебе рассказываю - выдуманная история. Я сам, знаешь, внушил себе, что это сплошь выдуманная история, - единственный способ не сойти от ужаса с ума" (484). Речь здесь идет о роли рассказчика. А когда дальше она ночью просыпается и спрашивает его: "…а ты не думаешь, что это… жульничество?", он просто отвечает: "Спи" (488).

2). Здесь явное обнажение приема: показано, что автор имеет право манипулировать своими персонажами (а крайняя точка этой манипуляции - убийство, хороший способ выгнать персонаж из текстового пространства). И эта манипуляция начинается с их биографии или, в случае Ich-Erzählung, с автобиографии: как только Герман произносит слово "я", начинается ложь[103].

Обман, который представляет собой любое произведение искусства, выставлен напоказ с первых строк романа. Отсюда многочисленные приемы (тоже обнаженные), как, например: замена рассказчика, точки зрения или фокализации; изложение несостоявшихся событий (и признание в этом очередном обмане); изложение некоторых возможных вариантов последующих событий, как в начале третьей главы: "Как мы начнем главу? Предлагаю на выбор несколько вариантов" (422). Опять-таки mise еп abyme здесь очевидна, и речь дальше идет о самой сути повествовательной техники. Герман отказывается от первого, классического характера, варианта якобы из-за того, что он "неправдив":

Вариант приятный, освежительный, передышка, переход к личному, это придает рассказу жизненность, особенно когда первое лицо такое же выдуманное, как и все остальные. То-то и оно: этим приемом злоупотребляют, литературные выдумщики измочалили его, он не подходит мне, ибо я стал правдив.

(422)

Таких "автокомментариев" - множество. Они не всегда выполняют такую важную структурную роль, как в предыдущей цитате. Например:

Прошел май, и воспоминание о Феликсе затянулось. Отмечаю сам для себя ровный ритм этой фразы: банальную повествовательность первых двух слов и затем - длинный вздох идиотического удовлетворения. Любителям сенсаций я, однако, укажу на то, что затягивается, собственно говоря, не воспоминание, а рана. Но это так - между прочим, безотносительно. Еще отмечу, что мне теперь как-то легче пишется, рассказ мой тронулся…

–415)

Эти автокомментарии усиливают ощущение, что мы присутствуем и даже участвуем (ведь Герман все время обращается к читателю) в процессе написания книги, и, значит, усиливают "ощущение формы" и рефлексивности этой формы.

Становится ясной цель романа Набокова и, обобщая, всего его творчества. Речь идет о колоссальной попытке смешать оба возможных уровня восприятия. Если взять главные темы романа, то есть двойника, обмана и преступления, то мы видим, что их значения систематически относятся одновременно и к тематике, и к формальным приемам: план убийства Феликса становится построением романа о Феликсе; мотив зеркала становится метафорой автореференциальности литературного произведения; наконец, вранье Германа становится метафорой писательского кредо самого Набокова - что "всякое произведение искусства - обман" (506). Как мы увидим дальше, эта последняя цитата из десятой главы определяет смысл всего романа.

В силу совпадения рассказанных в романе событий (Означаемое 1) с дискурсом о романе (Означаемое 2) фабула становится метафорой, причем - точной метафорой написания романа. Поэтому можно сказать, что прав Б. Вейдле, который в рецензии в берлинском альманахе "Круг" (1936) написал, что "тема творчества Сирина - само творчество"[104]. Прав был и постоянный защитник Набокова В. Ф. Ходасевич в статье "О Сирине", опубликованной в "Возрождении" (13 февраля 1936 года), утверждая, что "Отчаяние" - "один из самых лучших романов Набокова"[105], что у писателя тема творчества и творческой личности присутствует везде и что, как фокусник, писатель показывает свои приемы, "показывает лабораторию своих чудес": "…одна из главных задач его, - пишет поэт, - именно показать, как живут и работают приемы"[106]. И дальше: "Жизнь художника и жизнь приема в сознании художника - вот тема Сирина"[107]. Некоторые современники поняли скрытый смысл романа Набокова.

Зато неубедительны попытки трактовать "Отчаяние" как бред самодовольного психопата, "отчаяние" которого преимущественно сексуального характера из-за боязни собственной гомосексуальности (Э. Фильд[108]); неубедительны высказывания первого русского биографа Набокова Б. М. Носика о том, что писатель "здесь решает единственно важные для него проблемы", а именно - помимо "проблемы творчества, реальности" (с чем можно только согласиться) - проблему "жизни после смерти"[109]; неубедительны, наконец, и строки, которые Б. Бойд посвящает "Отчаянию" в своей монументальной биографии писателя: американский исследователь рассматривает роман как "фантазию о преодолении собственной смерти и границ собственного "я""[110]. Все эти рассуждения не свободны от моральных предубеждений и решительно остаются в рамках разбора на уровне Означаемого 1[111]. На самом деле "Отчаяние" представляет собой главным образом описание встречи двух означаемых произведения, и эта встреча описывается мастерским образом в десятой главе: именно в этой ключевой главе и осуществляется перемешивание планов и полное совмещение означаемых. Проследим, как это происходит.

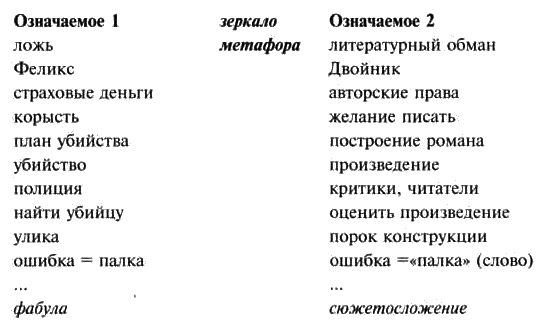

Время 1 + время 2 = день дурака

Несколько слов о ситуации в этой предпоследней главе романа. В конце предыдущей главы Герман убил Феликса (9 марта), "и уже одиннадцатого марта очень небритый человек в черном пальтишке был за границей" (503). Значит, читатель пока не знает, что план Германа рухнул и ждет эпилога. Но, прочитав роман до конца, мы уже знаем больше, чем обычный читатель, и, следовательно, знаем о крахе и о том, что Герман написал эти главы как самооправдание и доказательство, что его план был безупречным. Надо это иметь в виду постоянно.

Здесь особую роль играет время, так как оно особо остро проявляется в обычных для любого повествования двух измерениях: фабульном Temps de I’histoire, Erzählte Zeit) и повествовательном (время, связанное с процессом написания романа, - Temps du récit, Erzählzeit). Легко понять, что первое относится к Означаемому 1, а второе - к Означаемому 2. Эти два типа времени в течение романа мало-помалу приближаются друг к другу. В десятой главе они сливаются. Герман убивает Феликса 9 марта; приезжает в Икс - 12-го, 13-го - переезжает в другой город, где бездельничает неделю; 19 марта во время разговора с жильцами гостиницы и чтения газеты он узнает, что полиция нашла труп 10 марта (то есть примерно десятью днями раньше и уже на следующий день после убийства). Следовательно, он пишет первые десять глав примерно с 21 по 28-е (приблизительная дата находки машины, где находится роковая палка Феликса). В конце главы он убегает, прерывая свой рассказ на полуслове, после чего снова начинает писать, наверное, 30 марта. Рассказ превращается в дневник 31 марта, а на следующий день его арестуют.

Это значит, что первые десять глав (из одиннадцати), которые можно симметрично-зеркально разделить на две группы (5+5), как это убедительно показал С. Давыдов[112], Герман написал за неделю (в начале девятой главы он говорит, что устал, потому что пишет "чуть ли не от зари до зари, по главе в сутки, а то и больше"; 492). Понятным образом, поскольку рассказ представляет собой хронологическое изложение событий в виде flash-back’a, расстояние между фабульным временем и временем повествования мало-помалу уменьшается, и, по идее, соединение этих двух временных линий должно было бы обозначить конец романа. Но в конце десятой главы, когда Герман собирается уже закончить книгу (он еще думает, что его не найдут), происходит катастрофа: открытие имени Феликса, под которым он, разумеется, прячется. Он убегает в другое место, где начинает писать о последних событиях, откладывая таким образом финал. То, что десятая глава написана приблизительно через две-три недели после преступления, имеет особое значение, потому что это момент, когда оба типа времени начинают совпадать друг с другом. И именно в этой главе мы окончательно переходим от плана фабулы, то есть истории убийства (Означаемое 1), к истории самого романа (Означаемое 2). Затем, в одиннадцатой главе, после прочтения Германом письма Ардалиона (где тот обвиняет его в "мрачной достоевщине"; 523), то есть на последних страницах романа, фабульное время и время повествования начинают совпадать до такой степени, что рассказ превращается в дневник, что является для Германа творческой неудачей: "Увы, моя повесть вырождается в дневник", - пишет он под датой "31 марта, ночью", а дневник, пишет он дальше, "самая низкая форма литературы" (525). Он пишет уже в настоящем времени: "Сейчас <…> я сижу, и вот пишу на этой клетчатой школьной бумаге, другой было здесь не найти, - и задумываюсь <…>" (526). А на следующий день (и на следующей странице) его арестовывают (как бы в "прямом эфире"!).

Здесь опять полное совпадение между нарративным моментом и метанарративным: ведь мы видим, как он также в прямом эфире пишет последние страницы романа, и слава, которой он жаждет как писатель, метафорически изображена собравшейся под его окном толпой (подобно публике в театре): "Я опять отвел занавеску. Стоят и смотрят. Их сотни, тысячи, миллионы. Но полное молчание, только слышно, как дышат. Отворить окно, пожалуй, и произнести небольшую речь" (последние слова романа; 527).

Неслучайно момент встречи фабульного времени с временем повествовательным датируется первым апреля. Стало быть, шутка, и не первая в истории литературы[113] - от даты рождения Гоголя и рассказчика "Истории Села Горюхина" Пушкина до даты самоубийства Чулкатурина из "Дневника <!> лишнего человека" И. С. Тургенева и превращения "Портрета художника в юности" именно в дневник в последней части романа Д. Джойса; не говоря уже, в рамках творчества самого Набокова, о "первоапрельской" комнате Альферова в "Машеньке" (номера в берлинском пансионе - "листочки, вырванные из старого календаря"[114]) и о первом предложении "Дара", где дата дана таким образом: "в исходе четвертого часа, первого апреля 192…", на что рассказчик объясняет: "только русские авторы - в силу оригинальной честности <!> нашей литературы - не договаривают единиц"[115]! Таким образом, все, что мы только что прочитали, - шутка, "выдуманная история" (398, 484), великий обман художественного повествования.

Воскрешение Автора

Теперь обратимся непосредственно к тексту десятой главы и проследим, каким образом дискурс о литературе мало-помалу сливается с развитием фабулы. Глава начинается ложной и демонстративной инверсией повествовательной инстанции: в первой фразе ("Я с детства люблю фиалки и музыку"; 504) "я" неожиданно для читателя относится не к Герману, а к Феликсу. Начинается как бы новая автобиография ("Я родился в Цвикау"[116]), написанная литературным двойником рассказчика и описывающая те же события, только с противоположной (зеркальной) точки зрения. Это он, Феликс, рассказывает, как он якобы убил "франта" Германа ("Однажды мне попался франт…"). Выдумывая биографию Феликса, автор/рассказчик обнажает прием введения повествовательной инстанции: благодаря этому Герман становится как бы автором, значит, он делает то, что Набоков делает с ним. Это, конечно, не значит, что Герман пользуется абсолютной свободой, наоборот: над ним витает грозная фигура Автора, которым он никогда не станет[117].

Именно автор еще не знаем, что этот "я" - не тот "я", который писал в предыдущих главах. Это обнажение усилено в начале второго абзаца, когда Герман говорит: "Так укрепившееся отражение предъявляло свои права". А дальше: "Не я искал убежища в чужой стране, не я обрастал бородой, а Феликс, убивший меня" (504). Этим "не я" подчеркивается условность персонажа как литературной категории. Условность эта связана с работой писателя, и здесь главная ошибка Германа - он недостаточно хорошо изучил свое создание: "Но душу Феликса я изучил весьма поверхностно - знал только схему его личности, две-три случайных черты" (505). Именно из-за этой недостаточно проделанной писательской работы произошла катастрофа: Герман решил, что Феликс похож на него, несмотря на все признаки противоположного.

На самом деле очень много признаков несходства: десны у Феликса другие ("<он> улыбнулся, показав десны; это меня разочаровало, но, к счастью, улыбка тотчас исчезла"; 401); зубы у него белее; он левша, тогда как Герман правша[119]; глаза немного другие; ноги больше размером; вообще Герман боится, что у Феликса тело совсем не похоже на его и т. п. Вглядываясь после убийства в паспортный снимок Феликса, Герман заявляет: "Странное дело, - Феликс на снимке был не так уж похож на меня" (503)[120]. А в десятой главе устами Феликса сказано прямо: "…франт, утверждавший, что похож на меня. Глупости, он был не похож" (504). Вопреки сказанному и тому, что он якобы сам это пишет, Герман остается при своем. Но это все на уровне Означаемого 1. Самое интересное заключается в том, что читатель верит иллюзии. Поскольку Герман занимает сильную позицию рассказчика, мы верим в то, что он говорит: "Феликс похож" - значит, похож. Во второй главе Герман прямо говорит, что собирается заставить читателя поверить в это сходство, будь оно настоящим или нет (потому, между прочим, что в произведении искусства такие вопросы не задаются):

Если мое лицо то и дело выскакивает, точно из-за плетня, раздражая, пожалуй, деликатного читателя, то это только на благо читателю, - пускай ко мне привыкнет; я же буду тихо радоваться, что он не знает, мое ли это лицо или Феликса, - выгляну и спрячусь, - а это был не я. Только таким способом и можно читателя проучить, доказать ему на опыте, что это не выдуманное сходство, что оно может, может существовать, что оно существуетискусственно и нелепо это ни казалось.

(413)

В этом отрывке ясно звучит мысль о том, что рассказчик может сделать абсолютно все, что хочет, со своими персонажами и что вполне в его власти заставить читателя поверить любому обману: ведь мы не видим Германа и Феликса, и наше представление полностью зависит от того, что нам сообщает рассказчик. Интересно отметить, что, несмотря на обнажение приема (то есть на признание в отсутствии сходства), рядовой читатель верит, потому что он остается на уровне Означаемого 1. А реакция удивления, причем приятного удивления, связанная с открытием несходства, вызвана читательским открытием, что его обманули: в этот момент читатель, сознательно или бессознательно, открывает Означаемое 2.

Тема отношений автора со своими персонажами развивается дальше, и Герман даже удивлен послушностью своей жертвы, "податливостью этого большого мягкого истукана, когда я готовил его для казни", "послушными" его руками, он удивлен до того, что даже "дико вспомнить, как он слушался меня", вплоть до радикального объявления: "Неужто воля человека <рассказчика. - Ж. -Ф. Ж.> так могуча, что может обратить другого <персонажа. - > в куклу". Рассказчик превращается в кукловода, а персонаж в марионетку с "покорностью безмозглого, нелепого автомата" (505), но это не помогает: Феликс из Цвикау остается непохожим. Причина кроется в том, что Герман является одновременно и кукловодом, причем довольно неудачным, но и куклой в руках какой-то невидимой высшей инстанции, о чем он даже (по замыслу той самой инстанции) не подозревает. Это не мешает ему быть, посредством своих наблюдений, как бы несознательным рупором самого Набокова, заметившим в "Твердых суждениях", говоря о свободе автора и о писательской технике: "В этом приватном мире я совершеннейший диктатор, и за его истинность и прочность отвечаю я один"[121].

Будучи неудачным манипулятором, Герман не способен построить правильный образ своего двойника, и это объясняет его нелюбовь к зеркалам (напоминающую фобию зеркал у Дориана Грея), о которой он говорит дальше: "Хуже было то, что я никак не мог привыкнуть к зеркалам" (505). Мотив "зеркала" и другие с ним сходные по метафорическому значению, как отражение в воде, или дальше в этом отрывке "отражение в темном стекле", или "собственная тень", изобилуют в "Отчаянии", подкрепляя не только тему "сходства", но и зеркальную структуру всего произведения. И к этому как бы пространственному раздвоению сюжета можно прибавить еще и раздвоение сюжета по линии времени, выражающееся сквозным мотивом déjà-vu - ощущение, которое постоянно охватывает (раздвоенного) Германа. Все эти лейтмотивы сопровождают центральную тему двойника[122].

Интертекст как зеркало

Ощущение déjà-vu "о себе". Здесь, в начале десятой главы, Герман вставляет свой рассказ в традицию всемирной литературы (тема двойника стара, как литература) и, в частности, русской литературы, цитируя фразу из "Преступления и наказания": ""Дым, туман, струна дрожит в тумане". Это не стишок, это из романа Достоевского "Кровь и Слюни". Пардон, "Шульд унд Зюне"" (505). Тень автора "Преступления и наказания" ("Old Dusty" в английском переводе!) витает над романом везде, намеками или реминисценциями, стилистическими оборотами (его обращение в этом отрывке к "господам" напоминает манеру речи героя "Записок из подполья"), или прямым, как здесь, упоминанием другого раздвоенного персонажа - Раскольникова, который тоже убивает за деньги "бесполезную вошь" и этим дает канву "метаромана" Набокова.

Здесь не место разбирать подробно "мрачную достоевщину" - о ней уже написано немало. Стоит только повторить, что это часть великолепной игры с литературой и зеркального построения произведения. То, что речь идет именно о литературной игре, часто не замечали критики, начиная с Ж. -П Сартра, который написал чрезвычайно грубую и не умную рецензию на перевод "Отчаяния" на французский язык, где он говорит, что все эти "трюки", "болтовня", наполняющая этот "роман-недоносок", происходят оттого, что "писатель-поскребыш", как и его герой, слишком много читал. Правда, великий экзистенциалист признает талант Набокова, но утверждает, что среди его "духовных родителей" первое место занимает Достоевский. Это уже показывает его полное непонимание писателя, тем более что он видит разницу между ними в том, что "Достоевский верил в своих героев, а Набоков в своих уже не верит". И добавляет: "…как, впрочем, и в искусство романа вообще"[123]! Сартр, как и многие другие, попадает в ловушку Набокова, застревая на уровне Означаемого 1.

повествования. Таким приемом роман смотрит на себя в зеркале русской литературы. Неслучайно эта связь с литературой подчеркивается в конце романа, когда Герман собирается перечитывать свой труд и удивляется тому, что на первой странице пока еще нет заглавия: варианты возможных заглавий[124] напоминают "Двойника" Достоевского (кстати - единственное произведение писателя, которое Набоков считает хорошим[125]), его же "Записки из подполья" (как мы уже видели, очень часто приторная и декламационная интонация Германа напоминает интонацию "парадоксалиста" Достоевского); "Записки сумасшедшего" Гоголя (тоже история раздвоения личности - только у Гоголя раздвоение, условно говоря, "настоящее"), не говоря уже о произведениях В. Я. Брюсова ("В зеркале", "Зеркало теней"), Уайльда ("Портрет Дориана Грея"), Джойса ("Портрет художника в юности"), Вл. С. Соловьева ("Оправдание добра") или же, конечно, Пушкина ("Опровержение на критики", "Поэт и толпа")[126] и др. В конце концов, заглавие он найдет после перечитывания рукописи, когда поймет, что промахнулся:

Да, я усомнился во всем, усомнился в главном, - и понял, что весь небольшой остаток жизни будет посвящен одной лишь бесплодной борьбе с этим сомнением, и я улыбнулся улыбкой смертника и тупым, кричащим от боли карандашом быстро и твердо написал на первой странице слово "Отчаяние", - лучшего заглавия не сыскать.

(522)

Речь идет, конечно, об отчаянии перед неудавшейся манипуляцией, отчаянии творца перед неудавшимся творением, будь то преступление или произведение искусства. Здесь уже непонятно, к какому означаемому отсылает данное слово. Поэтому можно сказать, что французский перевод заглавия книги ("La méprise") абсолютно неудачен, поскольку он остается на уровне Означаемого 1: "ошибка" относится к забытой в машине палке, тогда как "Отчаяние" (как и английское "Despair") относится к двум планам: отчаяние перед допущенной ошибкой и, самое главное, - перед неудачей творческого акта. Иными словами, как пишет Вейдле в вышеупомянутой рецензии, "Отчаяние" является "сложным иносказанием", "за которым кроется не отчаяние корыстного убийцы, а отчаяние творца, неспособного поверить в предмет своего творчества"[127]. Прибавим, что за этим иносказанием кроется другое иносказание (или очередной обман), поскольку мы держим в руках книгу, стало быть, она опубликована, значит, она удалась, - несмотря ни на что! Это потому, что в мире художественного произведения все дается свободнее и можно просто вычеркнуть карандашом то, что в жизни мешает достигнуть совершенного преступления и совершенного произведения.

mise еп abyme посредством обнажения приема: если рассуждать в рамках только Означаемого 2, допустимо предположение, что Герман смог запросто вычеркнуть в девятой главе ошибку с палкой, и его тогда не нашли бы (ведь он перечитывает рукопись романа, когда по идее автор может себе позволить сделать все, что хочет со своим текстом). Но он этого не делает: этим приемом что у нас в руках рассказ не о неудачном преступлении с наказанием, а о том, как пишется удачный роман. Но удача, понятное дело, уже всемогущего Автора - этим объясняется фраза Германа: "Я сидел в постели, выпученными глазами глядя на страницу, на мною же - нет, не мной, а диковинной моей союзницей - написанную фразу, непоправимо" (522).

Издеваясь в начале десятой главы над "Олд Дасти", Набоков голосом своей куклы Германа отказывается от моральных аспектов проблемы. Ведь в художественном произведении это не имеет значения, Герман здесь уже не преступник, достойный, как у Достоевского, "соболезнования", а "непонятый поэт":

Никаких, господа, сочувственных вздохов. Стоп, жалость. Я не принимаю вашего соболезнования, - а среди вас наверное найдутся такие, что пожалеют меня, - непонятого поэта.

(505)

эстетическом, и, как говорит Герман, "художник не чувствует раскаяния, даже если его произведение не понимают" (505). Зато, как мы видели, он может испытывать "отчаяние".

"Достоевщина" не совсем мрачная

Противопоставление бросает новый свет на присутствие Достоевского в романе Набокова и на цитату из "Преступления и наказания": "Дым, туман, струна дрожит в тумане". Здесь, по всей видимости, больше, чем очередное нападение на великого классика.

Во-первых, надо отметить, что цитата неточная: у Достоевского струна не "дрожит", а "звенит"[128]. Употребление этого глагола показывает цитатность у самого Достоевского, так как здесь слышны слова Поприщина в "Записках сумасшедшего" Гоголя (записанные также к концу т. н. "повести", на самом деле - дневника!): "сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане"[129]. Таким образом, пародийность, которая связывает обоих классиков, убедительно описанная в свое время Тыняновым[130], усложняется здесь новым пластом.

"части"). Как уже было упомянуто, Давыдов прекрасно показал, что тема двойника диктует симметричное деление романа Германа на две части, каждая из которых состоит из пяти глав. Эта структура подкрепляется систематическим повторением отдельных мотивов в обеих частях произведения. Одиннадцатая глава, в которой роман превращается в "самую низкую форму литературы" - в дневник, выпадает из этой структуры, поскольку Герман ее не предвидел (5+5/+1). То же происходит в романе "Преступление и наказание", который представляет собой подобную зеркальную конструкцию (3+3) с эпилогом, также выпадающим из общей структуры и принадлежащим как бы к другому жанру (3+3/+1). В этом контексте уместно обратить внимание на происходящее в середине обоих романов. У Достоевского именно в этом месте (в конце третьей части и в начале четвертой) и появляется, как в страшном сне, Свидригайлов - "двойник" Раскольникова. В середине же "Отчаяния", т. е. в конце пятой главы, в какой-то гостинице Герман спит со своим "двойником" и видит страшный сон, переполненный мотивами из мира Достоевского ("На листьях виднелись подозрительные пятна, вроде слизи…"; 456), а в начале шестой описывается бунт Германа против Бога ("Небытие Божье доказывается просто"; 457) - жалкая пародия на Ивана Карамазова. Это свидетельствует о том, что нелюбовь Набокова к Достоевскому не так уж примитивна и поверхностна (что было уже отмечено[131]): ведь пародия подразумевает некую зависимость от источника, нравится это или нет.

И наконец: слова "Дым, туман, струна звенит в тумане" произнесены Порфирием Петровичем во время разговора с Раскольниковым, когда следователь впервые прямо говорит ему о том, что это он, Раскольников, убил старуху. Порфирий Петрович знал об этом с самого начала, поскольку читал статью молодого человека, в которой тот утверждает, что "необыкновенные <люди> имеют право делать всякие преступления и всячески преступать закон, собственно потому, что они необыкновенные"[132]. У Германа примерно такая же философия. Оба героя выдвигают странные теории, пытаясь философски обосновать преступления и очистить себя от подозрений в корысти; у обоих героев преступный план проваливается; Раскольников, как и Герман, никого не смог обмануть и т. п. И главное, что они оба пишут, и пишут первое в жизни произведение. Разница в том, что Раскольников пишет до преступления, тогда как Герман пишет Раскольников пишет статью, Герман - роман; "Кровь и слюни" ("Crime and Slime" в английском переводе), то есть "преступление и раскаяние", а скорее "преступление и отчаяние". И Набоков играет эту партию до конца: он даже заглавие своего романа берет прямо из реплики Порфирия Петровича[133]:

<…>. В бессонные ночи и в исступлении она замышлялась, с подыманием и стуканьем сердца, с энтузиазмом подавленным. А опасен этот подавленный, гордый энтузиазм в молодежи! Я тогда поглумился, а теперь вам скажу, что ужасно люблю вообще, то есть как любитель, эту первую, юную, горячую пробу пера. Дым, туман, струна звенит в тумане. Статья ваша нелепа и фантастична, но в ней мелькает такая , в ней гордость юная и неподкупнаяотчаяния; она мрачная статья-с, да это хорошо-с[134].

статьи, со своей "искренностью", остается на мрачном уровне Означаемого 1. Доля же Германа - отчаяние: автор романа, хоть и неудачного, поскольку не сумел уместиться в предвиденных им самим десяти главах, уже перешел со своей "веселой, вдохновенной " (398) на уровень Означаемого 2. Во всяком случае, он так думает до тех пор, пока не понимает, что ничего не контролирует - ни первого, ни второго из двух означаемых своего произведения. Контролирует же все в этом бумажном мире тот "совершеннейший диктатор", который оставил в машине палку и в тексте слово "палка"…

"Чрезвычайно больно бьется проклятая палка", - говорит Поприщин[135].

В бумажно-чернильном лесу: роман романа

Как видим, в начале десятой главы готовится окончательный переход от плана Означаемого 1 к плану Означаемого 2: Герман говорит здесь уже не о преступлении (убийство + обман), а о создании художественного произведения (письмо + обман). До сих пор были отдельные моменты, когда планы перемешивались, но теперь они будут перемешиваться постоянно вплоть до полного слияния. Творческий акт здесь сравнивается с преступлением[136]: это поступок того же типа. Именно поэтому, как уже было сказано, самое главное заключается в том, что Это абсолютно точное автоизображение (так же как жизнь Лужина абсолютно точно совпадает с шахматной игрой в "Защите Лужина"). И неудивительно, что дальше Герман оправдывается именно по отношению к этому переходу из одного плана в другой.

Двусмысленность всех последующих его высказываний просто поразительна и требует от читателя соответственного двойного чтения. Например, во фразе Германа "оплошно с беллетристической точки зрения, что в течение всей моей повести (поскольку я помню) почти не уделено внимания главному как будто двигателю моему, а именно корысти" (505) очень важно подчеркнуть слово "как будто". Им все сказано: история преступления только повод, чтобы показать, как пишется роман. "Двигатель" на уровне Означаемого 1 - "корысть", но, как говорит Герман, "уж так ли мне было важно получить эту довольно сумму?" Нет, конечно. Важно было ему написать совершенный рассказ, безукоризненно продуманный, - это и есть "двигатель" на уровне Означаемого 2. Проблема заключается в том, что Герман пишет не один, и в построение его рассказа вмешивается другая инстанция, которая за него принимает решения. Эта инстанция здесь таится за памятью, по которой он пишет. Но, как это бывает с гоголевскими рассказчиками, память у него не очень надежная: "…или, напротив, память моя, пишущая за меня, правдивой - придать особое значение разговору в кабинете у Орловиуса (не помню, описал ли я этот кабинет)" (506). Как мы знаем по всем высказываниям Набокова на эту тему, память - особое отношение к прошлому, она создает особый автономный мир, который при нормальных условиях становится миром произведения и к которому "реальный мир" уже не имеет никакого отношения. Мир этот не а правдив, поскольку он сам себя оправдывает. Отсюда, кстати, и особенность воспоминаний Набокова, которые все время изменялись, оставаясь при этом всегда правдивыми. Но если Набоков может позволить своей памяти писать "за него", то Герман не может этого сделать именно потому, что она принадлежит не ему, а Автору-"диктатору", который активно выбирает за него и воспоминания, и пробелы в них. И если Герман не контролирует развитие рассказа даже на уровне Означаемого 1, то тем более не контролирует его на уровне Означаемого 2, о существовании которого он, впрочем, скорее всего, даже не подозревает.

И еще я хочу вот что сказать о посмертных моих настроениях: хотя в душе-то я не сомневался, что мое произведение мне удалось в совершенстве, т. е. что в черно-белом лесу лежит мертвец, в совершенстве на меня похожий, - я, гениальный новичок, еще не вкусивший славы, столь же самолюбивый, сколь взыскательный к себе, мучительно жаждал, чтобы скорее это мое произведение, законченное и подписанное девятого марта в глухом лесу, было оценено людьми, чтобы обман, - а всякое произведение искусства - обман, - удался; авторские же, платимые страховым обществом, были в моем сознании делом второстепенным. О да, я был художник бескорыстный.

(506)

В этом отрывке абсолютно все "двусмысленно", начиная с лексики:

- в выражении "посмертные настроения" убийство становится самоубийством!);

- слово "произведение" относится и к роману, и к убийству: ясно сказано, что творческий акт - преступление. Необходимо отметить важную роль столкновения двух типов времени, о которых мы говорили, - времени фабульного и повествовательного. Если остаться на уровне изложенных событий (фабула), Герман еще не начал писать свой рассказ, так что он не имеет права еще говорить о "произведении". Зато на уровне повествовательного времени, то есть момента, когда он пишет, слово вполне годится. Эта двусмысленность еще усилена дальше, поскольку "произведение, законченное и подписанное девятого марта в глухом лесу", "подписано" только убийство, а произведение пока еще на стадии рукописи: подписано оно будет через 3 недели - 1 апреля.

Так же можно проанализировать следующие выражения:

- "новичок": слово годится скорее для писателя, чем для убийцы, но все же относится к двум выявленным нами планам значения: первое преступление = первый роман (то, что он гениален, - его убеждение; может быть, это и правда, но главное для нас то, что это слово в его сознании связано и с преступлением, и с написанным романом);

- то же можно сказать о слове "слава": напомним последнюю сцену, в которой изображена толпа (зевак, стало быть, - читателей), собравшаяся под окном гостиницы, где Герман ждет ареста;

"чтобы скорее мое произведение… было оценено людьми", - как известно, "произведение" будет оценено отрицательно и полицией, и литературными критиками. Метафора дальше полностью раскрывается: "Вбив себе в голову, что это не мой труп (т. е. поступив как литературный критик, который при одном виде книги неприятного ему писателя решает, что книга бездарна, и уже дальше исходит из этого произвольного положения), вбив себе это в голову, они <полиция. - > с жадностью накинулись на те мелкие, совсем неважные недостатки нашего с Феликсом сходства, которые при более глубоком и даровитом отношении к моему созданию прошли бы незаметно, как в прекрасной книге не замечается описка, опечатка" (515);

- именно по этой логике "авторские" права оплачиваются страховой компанией;

"художник бескорыстный" первое слово относится к метанарративному плану романа, тогда как второе - к нарративному.

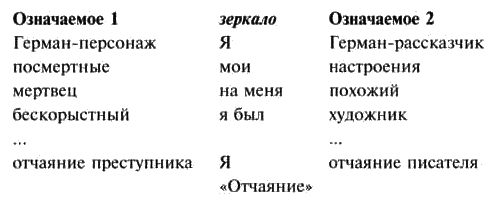

В свете этих примеров видно, как в самом языке переплетаются прямой смысл произведения и метафорический. Все это довольно очевидно, но надо отметить, что смесь двух планов иногда выражена сложнее, как, например, во фразе: "я не сомневался, <…> что в черно-белом лесу ". Речь идет, конечно, о темном лесе ("черно-") с остатками мартовского снега на месте преступления ("белый"). Но это на уровне Означаемого 1. На самом деле слово "черно-белый" здесь уже обозначает другое, а именно: черные буквы на белой бумаге. И именно в этом и только в этом контексте "лежит мертвец, в совершенстве на меня похожий", уже знаем, что протагонисты на самом деле, наоборот, совершенно не похожи друг на друга. И только в этом бумажном контексте обман становится реальностью, то есть конкретным произведением, правдивее, чем жизнь

Ошибка моих бесчисленных предтечей <убийц/писателей. - Ж. -Ф. Ж.> состояла в том, что они рассматривали самый акт как главное и уделяли больше внимания тому, как потом замести следы <убрать палку из машины/вычеркнуть эту деталь из текста романа. - Ж. -Ф. Ж.>, нежели тому, как наиболее естественно довести дело до этого самого акта, ибо он только одно звено, одна деталь, одна строка, он должен естественно вытекать из всего предыдущего, - таково свойство всех искусств. Если правильно задумано и выполнено дело, сила искусства такова, что, явись преступник на другой день с повинной, ему бы никто не поверил, - настолько вымысел искусства правдивее жизненной правды.

(471).

То, что Герман промахнулся (или что его недооценили!), ничего не меняет - Набоков же не промахнулся.

Итак, скрытая зеркальная структура всего романа проявляется во всем своем изяществе в немецком "глухом лесу", описание которого можно изобразить следующим образом (и распространить на весь роман):

Этот список, конечно, можно продолжить. Структура определяет главным образом статус Германа ("Я"), проникая даже в семантику и в построение самых простых групп слов:

Теперь понятна ключевая фраза: "всякое произведение искусства обман". В следующем абзаце, после очередной скрытой цитаты из Пушкина ("Что пройдет, то будет мило" - последняя строка стихотворения, начинающегося словами: "Если жизнь тебя "), в качестве доказательства Герман начинает писать ложный эпилог: "В один прекрасный день наконец приехала ко мне за границу Лида" и т. д. (506) - то, что произошло бы, если бы обман удался. Как в начале десятой главы (с подменой рассказчика), Герман обманывает читателя и потом показывает ему, что обманул, и так - без конца.

Правдивость, "Правда или правдоподобие"

Разбор романа "Отчаяние" дает возможность сделать некоторые выводы.

Во-первых, можно утверждать, что один из главных вопросов, поставленных Набоковым, это вопрос о роли рассказчика и о его отношениях со своими персонажами, с одной стороны, и с автором с другой. Это один из главных вопросов современной нарратологии. Понятно, что сложность этих отношений обостряется в случае повествования от первого лица. Мы имели возможность убедиться в том, что Герман показывает, насколько рассказчик пользуется абсолютной свободой по отношению к персонажам и ко всему построению своего рассказа. Но эта его свобода второстепенна и только иллюстративна: она ограничена тем, что рассказчик сам является персонажем, значит - куклой в руках высшей инстанции, которую представляет собой Автор. За этой свободой кроется определенный обман, присущий всякому литературному произведению (даже если эта идея не нравится Толстому). Не было бы такого обмана, автор и рассказчик выступали бы как одно и то же лицо и Набоков после "Лолиты" отсидел бы срок за совращение несовершеннолетней девушки, так же как Герман отсидит срок за жульничество и убийство. Можно сказать, что скандал, разразившийся после публикации "Лолиты", развернулся вокруг прочтения романа на уровне Означаемого 1, а на уровне Означаемого 2 такие моральные предрассудки не имеют никакой силы.

"выдуманный", значит - обманчивый, но, как было уже сказано, "вымысел искусства правдивее жизненной правды", потому что развивает свою собственную логику: произведение искусства правдиво по отношению к самому себе. Маленький пример из "Отчаяния": когда в начале четвертой главы Герман получает письмо от Феликса, он указывает дату (9 сентября 1930). Чуть дальше он объясняет, что читателю неважно знать, когда написано письмо, что читатель даже и не замечает эти даты, но, говорит Герман, "эти даты нужны для поддержания иллюзии" (431). Мир вымышленный, но правдивый - вот главное художественное кредо Набокова. В лекции о Достоевском он пишет:

непохожести автора и созданного им мира, какого до него никогда не было, и что еще важнее - его достоверность. Предлагаю вам оценить мир Достоевского с этой точки зрения.

искусство - божественная игра. Эти два элемента - божественность и игра - равноценны. Оно божественно, ибо именно оно приближает человека к Богу, делая из него истинного полноправного творца. При всем том искусство - игра, поскольку оно остается искусством лишь до тех пор, пока мы помним, что в конце концов это всего лишь вымыселискусной и захватывающей игре; как только равновесие нарушается, мы видим, что на сцене начинает разворачиваться нелепая мелодрама, а в книге - леденящее душу убийство, которому место скорее в газете. И тогда нас покидает чувство наслаждения, удовольствия и душевного трепета - сложное ощущение, которое вызывает у нас истинное произведение искусства[138].

"равновесия". Речь идет о равновесии между Означаемым 1 и Означаемым 2. От этого равновесия читатель получает "удовольствие", "наслаждение". Это всегда верно для настоящего искусства, и здесь Набоков не первый. Совершенно ново другое: Набоков своими приемами заставляет читателя осознать (или хотя бы сильно ощутить) механику построения этого правдивого обмана. Он придумал тот новый "пакт с читателем" который убедительно описал французский набоковед М. Кутюрье[139], взамен старого "пакта неискренности" (pacte de mauvaise foi), о котором говорит Ж. Блен в знаменитой книге "Стендаль и проблемы романа"[140]. Но мы затрагиваем здесь обширный и уже довольно серьезно исследованный вопрос, который оставляем в стороне. Добавим только, что именно на основе осознания или же ощущения этого равновесия, "пакт с читателем". Более того: благодаря адекватности обоих планов романа - нарративного и метанарративного - Набоков создает новый тип романа, где все темы и мотивы (преступление, обман, зеркало и т. д.) входят в обширную метафорическую сеть, которая в силу своей автореференциальности становится новым, вполне реальным и правдивым и к тому же свободным миром. Так же как и отражение в зеркале, по определению своему не имеющее никакой материальной реальности, становится метафорой искусства, рассказанные в романе события не имеют никакого конкретного референта в реальной жизни. Зато роман как таковой становится реальным миром, где внутри собственных границ он правдивее жизни[141]. В конце повести "Соглядатай", когда погибший герой наблюдает себя в других персонажах, мы читаем:

Кашмарин унес с собою еще один образ Смурова <двойника рассказчика. - Ж. -Ф. Ж.>.

Все это значит, что обман, который представляет собой произведение искусства, становится эквивалентом правды. Эта правда проистекает из гармонии созданного нового предмета. Поэтому можно сказать, что следующие слова Германа, вспоминающего о том, как он в детстве "сочинял стихи и длинные истории", прекрасно смог бы произнести и сам Набоков (этот отрывок идет сразу после того, как Герман предлагал несколько возможных вариантов!):

Дня не проходило, чтобы я не налгал. , самозабвенно, наслаждаясь той новой жизненной гармонией, которую создавал.

(423)

* * *

Сартр сказал по поводу "Отчаяния", что получился "курьезный труд - роман самокритики и самокритика романа" и что Набоков "далек от того, чтобы изобретать новую технику: высмеивая ухищрения классического романа, он не пользуется при этом никакими другими"[143]. И добавляет: "Где же роман? Собственный яд разъел его"[144]. Удивительно, до какой степени искусный романист ничего не понял!

На самом деле этим романом Набоков прощается с так называемой миметической иллюзией, т. е. с попыткой классического и, в особенности, "реалистического" романа внушить читателю идею, будто то, что он читает, действительно произошло. Этим он продолжает линию, начатую Флобером и Прустом. Другими словами, он применяет теорию, которую предложил Уайльд, знаковая фигура эпохи модерна, в уже упомянутой работе "Упадок искусства лжи" о "правде искусства". Согласно этой теории, изображаемый в искусстве предмет чем реальный предмет, поскольку искусство придает этому предмету некое совершенство связности и построения, которого он лишен в реальности.

Обширной mise еп abyme и радикальному обнажению всех приемов построения сюжета Набоков противопоставляет правду реальности и изобретает новый тип романа, который осуществляет старую мечту модернизма - создание автономной системы изображения, то есть системы ("auto-représentation", термин Ж. Рикарду в его работах о Новом романе[145]), избегая при этом тех ловушек и тупиков, в которые то и дело попадали представители авангарда и их последователи.

Причина этого успеха состоит в том, что Набоков не отказался от повествования на уровне Означаемого 1, от нарративности, и даже от привлекательного сюжета - историю преступления Германа можно прочесть как детектив. Сохраняя таким образом прочную сюжетную линию (в отсутствие которой уже нельзя говорить о "романе", что стало очевидным намного позже, как раз после экспериментов Нового романа), Набоков разрешил старый эстетико-идеологический спор об искусстве. Своим творчеством он спас самые главные изобретения модернизма, обошел опасности утопии, связанные с ним, взял из классического романа то, что ему было нужно, заранее миновал также будущие тупики деконструкции постмодернизма, организуя деконструкцию реальности в конструкции нового прочного универсума. И стал одним из самых значительных прозаиков XX века, способным дать наперед, в период создания Союза советских писателей, свой блестящий ответ рождающемуся в насилии так называемому "социалистическому реализму".

*. Публикуется впервые.

93. Об этом см.: Левин Ю. Заметки о "Машеньке" В. В. Набокова // В. В. Набоков: Pro et Contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Антология / Сост. Б. Аверина, М. Маликовой, А. Долинина. СПб.: РХГИ, 1999. Т. 1. С. 364–374.

94. Собр. соч. русского периода: В 5 т. СПб.: Симпозиум, 1999–2000. Т. 2. С. 126.

95. Там же. С. 127.

96. Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы: Биография / Пер. с англ. Г. Лапиной // М.; СПб.: Независимая газета; Симпозиум, 2001. С. 454.

"Петрополис". В этом же году Набоков начал переводить его на английский язык, и книга вышла в следующем 1937 году. Этот перевод он уточнил и дополнил в 1965 году для переиздания книги. Все варианты, дополнения, уточнения и отклонения от русского текста, конечно, уже исследованы; об этом см.: Grayson J. Nabokov Translated. A Comparison of Nabokov’s Russian and English Prose. Oxford: UP, 1977; Rowe W. Nabokov’s Spectral Dimension. Ann Arbor: Ardis, 1981. P. 74–78; . From Otchaianie to Despair // Slavic Review. 1968. № 27. P. 258–267. В этой статье мы будем говорить исключительно о русском тексте.

Липовецкий М. Эпилог русского модернизма. Художественная философия творчества в "Даре" Набокова // В. В. Набоков: Pro et Contra Т. 1. С. 643–666. О характеристиках прозы Набокова и историческом значении его романов см.: Медарич М. Владимир Набоков и роман XX века // Там же. С. 454–475.

99. Deus ex texto, или Вторичная дискурсивность набоковской модели нарратива // В. В. Набоков: Pro et Contra. Материалы и исследования о жизни и творчестве В. В. Набокова. Антология / Сост. Б. Аверина. СПб.: РХГИ, 2001. Т. 2. С. 238–239.

100. Набоков В. Собр. соч. Т. 3. С. 511. Далее все цитаты из "Отчаяния" приводятся в тексте с указанием страниц в скобках. Во всех цитатах из произведений Набокова курсив наш.

101. О реальных преступлениях, потрясших Германию в 1931 году и послуживших возможным толчком к написанию романа, см.: . Криминальный шедевр Владимира Владимировича и Германа Карловича: (о творческой истории романа Набокова "Отчаяние") // Волшебная гора 1994 № 2 С. 156–159.

102. См. прим. 2 к Введению.

103. Писательская игра вокруг статуса этого "я" занимает важнейшее место в творчестве Набокова: все его произведения биографического и автобиографического характера ставят вопрос об уровне "правды" и "манипуляции". Этот вопрос стоит в центре последнего его русского романа "Дар" и в центре первого английского - "Подлинная <!> ", где В. пишет якобы "истинную" биографию своего брата, известного писателя Себастьяна Найта, в ответ на ложную, на его взгляд, биографию некоего Гудмана, и наталкивается на непреодолимые препятствия (он почти не знал брата!) и, в конце концов, рассказывает о себе больше, чем о брате, а на последней странице становится своим героем - Себастьяном.

104. Цит. по: Набоков В. В.: Pro et Contra. Т. 1. С. 242.

105. Там же. С. 249.

107. Там же. С. 249.

108. "His despair is predominantly sexual. In the original Russian the sexual despair - the threat of homosexuality, the repulsion felt by the hero toward women - was expressed only in marginal asides by Hermann <…>" (Field A. VN: The Life and Art of Vladimir Nabokov. London: Futura, 1988. P. 164).

109. Мир и дар Владимира Набокова. М.: Пенаты, 1995. С. 289–290.

110. Бойд Б. Владимир Набоков: Русские годы. С. 454.

111. В предисловии к английскому изданию "Отчаяния" Набоков пишет, что книга, как и все его остальные книги, "ничем не отвечает на социальные запросы современности, не содержит никакой истины, которую могла бы, виляя хвостом, донести до читателя. Не оказывает она и возвышающего действия на духовный орган человека, как и не указывает человечеству правый путь" (цит. по: Pro et Contra. Т. 1. С. 60).

112. На это первым обратил внимание С. Давыдов в каноническом исследовании: Давыдов С. "Тексты-матрешки" Владимира Набокова. München: Otto Sagner, 1982 (Переизд.: СПб.: Кирцидели, 2004). См. также: The Shattered Mirror: A Study of Nabokov’s Destructive Method in Despair // Structuralist Review, 02.02.1981. P. 25–38 (также под заглавием "Despair": The Garland Companion to Vladimir Nabokov / V. Alexandrov (ed.). New York & London: Garland Publishing Inc., 1995. P. 89–101). В этой статье исследователь пишет о двух уровнях текста, о которых мы здесь говорим, как о "inner text" (= "Hermann’s Tale of the Doubles") и "outer text" (= "’s Novel about the Doubles").

113. См.: Тамми П. Поэтика даты у Набокова // Литературное обозрение. 1999. № 2. С. 21–29.

114. . Собр. соч. Т. 2. С. 48.

115. Набоков В. Собр. соч. Т. 4. С. 191.

116. Отметим: условность биографической справки подчеркивается еще тем, что фраза строится как бы ассоциациями, так как Цвикау - место рождения Роберта Шумана, фамилия которого значит "сапожник" ("музыка" + "Цвикау" = Шуман -> "сапожник").

"децентрированного" Автора и о его отношениях со своими героями см.: Сабурова О. Автор и герой в романе "Отчаяние" В. Набокова // В. В. Набоков: Pro et Contra. Т. 2. С. 741–750; Дымарский М. Deus ex texto // Там же. С. 236–260; Голынко-Вольфсон Д. Фавориты отчаяния: ("Отчаяние" Владимира Набокова: преодоление модернизма) // Там же. С. 751–760.

Troubetskoy W. Vladimir Nabokov’s Despair: The Reader as "April's Fool" // Nabokov at the Crossroad of Modernism and Postmodernism / M. Couturier (éd.) // Cycnos. 1995. № 12/2. P. 55–62.

"Дар": "И при этом Федор Константинович вспоминал, как его отец говорил, что в смертной казни есть какая-то непреодолимая неестественность, кровно чувствуемая человеком, странная и старинная обратность действия, как в зеркальном отражении превращающая любого в левшу" (Набоков В. Собр. соч. Т. 4. С. 383).

120. См. объяснение: "…вот настоящая причина тому, что мало чувствовал наше сходство; он видел себя таким, каким был на снимке или в зеркале, то есть как бы справа налево, не так, как в действительности" (503)!

121. "I am the perfect dictator in that private world insofar that I alone am responsible for its stability and truth" (Nabokov’s Interview // Wisconsin Studies in Contemporary Literature. 1967. Vol. VIII. № 2. Цит. no: Nabokov V. Strong Opinions. London: Weidenfeld & Nicolson, 1974. P. 69). Пер. М. Мейлаха и М. Дадяна см.: Набоков о Набокове и прочем: Интервью//Либрусек (http: //lib. rus. ec/b/162221/read - 05.07.2010).

"Отчаянии": см., например, в эпоху написания романа рассказ "Катастрофа" (в сб. "Возвращение Чорба"; 1929), где герой наблюдает себя, продолжающего свой путь после того, как он попал под трамвай; или же в "Соглядатае" (1930), написанном, как "Отчаяние", от первого лица, где погибший рассказчик как бы следит за собой в других персонажах, двойниках его.

123. La chronique de J. -P. Sartre // Europe. 1939. № 198; Sartre J. -P. Situations 1. Paris: Gallimard, 1947. P. 58–61. Цит. по: Набоков В. В.–271.

124. ""Записки…" - но чьи записки - не помнил, - и вообще "Записки" ужасно банально и скучно. Как же назвать? "Двойник"? Но это уже имеется. "Зеркало"? "Портрет автора в зеркале"? Жеманно, приторно… "Сходство"? "Непризнанное сходство"? "Оправдание сходства"?.. - Суховато, с уклоном в философию… Может быть: "Ответ критикам"? Или "Поэт и чернь"?" (521).

125. "Лучшим, что он написал, мне кажется "Двойник". Эта история, изложенная очень искусно, по мнению критика Мирского, - со множеством почти подробностей, густо насыщенная фонетической и ритмической выразительностью, - повествует о чиновнике, который сошел с ума, вообразив, что его сослуживец присвоил себе его личность. Повесть эта - совершенный шедевр, <так!>, задолго до так называемых великих романов, к тому же подражание Гоголю подчас так разительно, что временами книга кажется почти пародией" (Набоков В. Лекции по русской литературе: Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Толстой, Тургенев. М.: Независимая газета, 1996. С. 183).

126. Напомним, что в этом последнем стихотворении Пушкина звучит тема "корысти" ("Не для корысти, не для битв, // Мы рождены для вдохновенья"), о которой речь пойдет ниже.

127. Цит. по: .: Pro et Contra. Т. 1. С. 243.

128. Достоевский Ф. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 345.

129. Гоголь Н

130. См.: Тынянов Ю. Достоевский и Гоголь. К теории пародии. Пг.: Опояз, 1921.

131. Об этом, помимо вышеупомянутых работ С. Давыдова, см.: . The Function of Literary Allusion in Nabokov’s Despair // Slavic and East European Journal. Vol. 26. № 3. 1982. P. 302–313; Connolly JDespair // Dostoevski and the Human Condition after a Century / F. Lambasa, V. Ozolins, A. Ugrinsky (eds). New York: Greenwood Press, 1986. P. 155–162; Connolly J. Nabokov’s (re)visions of Dostoevsky // Nabokov and his Fiction. New Perspectives / J. Connolly (ed.). Cambridge UP, 1999. P. 141–157; . Dostoevsky and Nabokov: The Morality of Structure in "Crime and Punishment" and "Despair" // Dostoevsky Studies. 1982. Vol. 3. P. 157–170; Dolinin A. Caning of Modernist Profaners: Parody in Despair // Nabokov: At the Crossroad of Modernism and Postmodernism. Cycnos, 1995. Vol. 12. № 2. P. 3–62; Долинин A. –46; Dolinin A. Parody in Nabokov's Despair // Hypertext Отчаяния. Сверхтекст Despair. Studien zu Vladimir Nabokovs Roman-Rätsel / Hrsg. I. Smirnov. München: Otto Sagner, 2000. S. 15–41; . Nabokov and Dostoevsky // The Garland Companion to Vladimir Nabokov. P. 398–402; Сараскина Л. Набоков, который бранится… // В. В. Набоков: Pro et Contra. Т. 1. С. 542–570.

132. Достоевский Ф

133. Конечно, есть и другие возможные источники. В предисловии к английскому изданию Набоков намекает на то, что русский заголовок его текста восходит к стихотворному источнику. По мнению И. Смирнова, речь идет о стихотворении 3. Гиппиус "Земля" (1908), "которое вполне отвечает жизнеощущению Германа, попавшего <…> в безвыходную ситуацию" (Смирнов И. Философия в "Отчаянии" // Звезда. 1999. № 4. С. 182; то же: Hypertext Отчаяния. Despair. S. 53–67). К этому можно прибавить, что стихотворение Гиппиус вполне включается в наш разговор о художественной задаче Набокова, если судить по системе рифм ("раскаянье"/"отчаянье"; "спасение"/"забвение") и по строке: "Ни лжи, ни истины не надо". Смирнов утверждает, однако, что, "приподымая завесу над одним источником названия романа, Набоков засекретил другой - "Болезнь к смерти" Кьеркегора, где "Отчаяние" выступает как ключевой термин" (Там же). Долинин указывает еще на один возможный источник: повесть И. Эренбурга "Лето 1925 года": Долинин А. Набоков, Достоевский и достоевщина. С. 44–45.

134. . Полн. собр. соч. Т. 6. С. 345. Курсив наш.

135. Гоголь Н. Собр. соч. Т. 3. С. 183.

136. Как было многократно отмечено, Набоков здесь обыгрывает старую литературную идею о художнике-убийце и о преступлении-произведении искусства по линии Т. Де Куинси (Квинси) и его текста "Об убийстве, рассматриваемом как одно из изящных искусств" (1827). Об этом см.: . "Тексты-матрешки" Владимира Набокова. С. 66–70. В богатых комментариях к "Отчаянию" А. Долинин и О. Сконечная указывают на близость к этой тематике эссе О. Уайльда "Кисть, перо и отрава. Этюд в зеленых тонах" (1899), написанного, кстати, в ту же эпоху, что и "Упадок искусства лжи" и "Портрет Дориана Грея" (Набоков В. Собр. соч. Т. 3. С. 768).

137. Об этом же пишет Р. Лахман: "В качестве оболочки труп принадлежит сфере обмана - сам Герман сомневается в "подлинности покойников". "Демон-мистификатор" Герман разрывает аутентичную связь между умершим и его трупом, присваивает мертвое тело себе, превращая его в знак сходства. Именно в этом превращении мертвого тела в чистую знаковость заключается двуступенчатый план Германа-автора" (. Семиотика мистификации: "Отчаяние" Набокова // Hypertext Отчаяния. Сверхтекст Despair

138. Набоков В. Лекции по русской литературе. С. 185.

139. Об этом см.: Couturier М’auteur. Paris: Seuil, 1993.

140. Blin G. Stendhal et les problèmes du roman. Paris: Corti, 1990.

141. О том, что зеркала у Набокова не только отражают, но и "деформируют" и "создают", см.: Perosa S’s Uncanny Portraits, Mirror Images, and the Value of Humor // Набоков / Nabokov. Un’eredità letteraria / A cura di A. Cagidemetrio, D. Rizzi. Venezia: Cafoscarina, 2006. P. 20.

142. Набоков В. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 93.

143. Цит. по: Набоков В. В

144. Там же. С. 271.

145. Ricardou J. Problèmes du nouveau roman. Paris: Seuil, 1967; Id. Pour une théorie du nouveau roman. Paris: Seuil, 1971.